独立学院建筑设计与技术课程整合的教学探索

冯 静 丁蔓琪 李延龄

【摘 要】 加强建筑学专业学生技术素质的培养,已经成为建筑教育的一个重要课题。本文在分析当前独立学院建筑技术教育的重要性与现状的基础上,提出将建筑设计与技术课程整合,构建课程结构框架,制定整合的实现手段与目标。通过整合,提高学生实践应用的能力,达到独立学院培养应用型人才的教育目标。

【关键词】 独立学院;建筑技术;建筑设计;课程整合

随着我国建筑业的现代化,建筑业的科技含量日益加重,建筑技术已经成为挖掘设计创新能力的契机点。建筑技术是建筑设计得以实现的物质技术条件,为建筑艺术不断向前发展创造了最基本的条件。《北京宪章》指出:“重视高新技术的开拓在建筑学发展中所起的作用,积极而有选择地把国际先进技术与国家或地区的实际相结合,推动此时此地的进步,这是非常必要的。如果建筑师能认识到人类面临的生态挑战,创造性地运用先进的技术,满足了建筑经济、实用和美观的要求,那么,这样的建筑物将是可持续发展的”。在建筑发展中引进先进技术的同时,加强建筑教育中的技术教育显得尤为急迫。

建筑设计课作为建筑学专业的核心主干课程,贯穿于一至五年级。它的主要教学目标是培养学生掌握正确的设计思维和工作方法,能独立地分析、解决设计问题。这个分析解决问题的过程与建筑技术的介入和实现密不可分。如何将设计课程与技术课程有机地整合在一起,让学生在建筑设计课中学会综合运用所学的技术课程知识来分析和解决问题,是我们值得探讨的问题。

一、独立学院建筑学专业技术教育的重要性

1、人才培养目标

独立学院培养的是应用型本科人才,它注重学生的实践技能和应用能力的培养,旨在培养具有较高的理论素质和较强动手能力的复合型人才。建筑学是一个实践性、社会性很强的专业,独立学院培养的建筑学人才应该是具备基本的工程技术基础,毕业后能够直接走向工作岗位,通过工程实践后有能力综合处理工程中各种复杂的技术问题,这也正是当前建筑界的迫切需要。它培养的既不是强调自己构思创意的建筑大师,也不是亦步亦趋的绘图员。因此,在人才培养过程中更需要强调建筑设计中的工程技术含量,将建筑设计与建筑技术课程进行整合,加强技术教育,提高学生运用多学科知识综合解决问题的能力,实现人才的市场化需求。

2、注册建筑师制度的要求

我国1996年6月1日开始正式实施注册建筑师考试制度。学生毕业后经过一段时间的实践,具备参与注册建筑师考试资格后,通过考核方可成为执业建筑师。注册建筑师的基本要求是能够掌握并综合运用各相关专业,如建筑、结构、设备等知识,起到统领全局的作用。从注册建筑师考试内容来看,属于工程技术知识范畴的有建筑结构、建筑材料与构造、环境控制和建筑设备、建筑经济、施工与设计管理等,其内容涉及技术类课程的门数之多,所占份额之重足以表明对工程技术知识的重视。可以说,掌握一定的工程技术知识是成为具有现代意识的优秀建筑师的基本要求。

二、当前技术教育的现状

1、建筑设计与技术课程缺乏有机的整合

当前建筑院校的教学都是将建筑设计课程作为核心的主干课程,从打基础的建筑初步开始实行五年一贯制的设计类课程,然后穿插配置其他相关专业课程。在课程体系结构中将技术类课程与设计课程完全分开,以单一课程教学为环节,各门课程分别传授各身的知识,课程设置相互之间缺乏有机的整合。

一方面,设计课教学多以类型建筑和功能的逐步复杂化为主线,以创作能力、创作技巧的教授为主,缺乏与其他专业课的有机联系,缺少有计划有目的的综合知识交叉运用能力的训练。学生在设计课中更多注重形式与功能的训练,忽视对结构、构造、物理和设备等相关技术问题的考虑,利用技术知识解决问题的主动性很低。学生的技术课知识不扎实,对相关技术知识的把握与综合驾驭能力欠缺,导致在实际工作中面临深化设计时,无法利用技术手段来实现自己设计中的创新部分,只能被动地修改甚至牺牲自己的构思,直接影响其想象力、创造力的发挥。

另一方面,技术课程作为学生接受系统的工程技术知识的必修课程,它涵盖面广,各门课程之间的联系密切,但在实际教学中,一个任课教师一般只是讲授其中某一门课程,导致课程之间联系较差,课程之间的综合程度不够。另外,技术类课程主要以理论教学的方式由浅入深或者是按单元介绍相关的知识体系,只强调自身的系统性和完整性,缺乏与设计教学的互动,在教学方法上的“单向灌输”导致课程的索然无味。学生从技术课程中学到的理论知识不能与自己的设计相结合,这样会导致学生缺乏相关专业知识及技术问题的掌握应用能力。

2、学生对技术课程缺乏重视

从近几年的教学实践来看,建筑学专业的学生在接受建筑教育的初期,就缺乏建筑技术的学习热情,没有正确认识到技术课程对其建筑设计课程和今后职业生涯中的重要作用。他们只认可建筑设计课程的重要性,在课程设计中只注意建筑设计主干课知识的融合运用,在设计过程中偏重建筑构思、造型和空间的推敲,不太重视技术课和相关课程知识的运用和实践,忽视技术层面问题。学生在技术课中学到的知识很难应用到设计实践中,方案要进行深化时,就发现缺少技术支撑,不能落到实处。

3、教师自身综合素质的缺陷

由于独立学院成立时间不长,教师队伍的来源主要是学校毕业的研究生等,他们大部分是从学校直接走向学校,缺乏工程实践经验,知识体系的传授是“从教学到教学”的简单重复。有的建筑设计教师只会上设计辅导课,在教学中对相关的结构、构造等技术问题缺乏底气,缺乏对新技术的了解,对于学生的疑问不能解答,反而将技术难点作为扼杀学生创造性构思的理由。另外,教学岗位使得许多教师在自己的设计实践中很难在方案之后进行下一步深入的工作,长此以往就会与技术发展脱节。这种现象不改变,建筑学学生技术素质的提高仍是一句空话。 另一方面,技术课教师大多数为结构、材料等专业老师,不能针对建筑学专业学生开展有效的教学,讲授的知识无法和设计挂钩,出现了学生听不懂、不爱听、不重视的情况。另外,技术课程的教学内容长期保持不变,依然是围绕国内技术比较成熟的、以砖石、混凝土为主要建筑材料的建筑体系展开论述,对于当前大量涌现的新技术、新材料很少涉及或者涉及深度不够,现有的技术课程教材也无法体现技术的发展与变革,时效性较差。这些都难以调动学生的积极性和主动性,更难激发他们的创造性思维。

三、建筑设计与技术课程的有机整合

浙江工业大学之江学院建筑学专业创办于1999年,从历届学生的设计成果及毕业生的反馈来看,同样面临着设计与技术课程脱离带来的弊端。学生技术素质的缺乏导致毕业后在设计单位得花很长的时间来补习工程技术知识,以处理工程中遇见的复杂的技术问题。设计单位考虑经营成本,自然优先考虑聘请有经验的人员,从而影响应届毕业生的就业。而学生的就业率高低已经逐步成为独立学院考核评估的重要指标,与招生直接挂钩。

针对上述情况,从2008年开始,之江学院建筑学专业开始对建筑设计与技术课程的整合进行了教学探索。

1、课程结构框架的构建

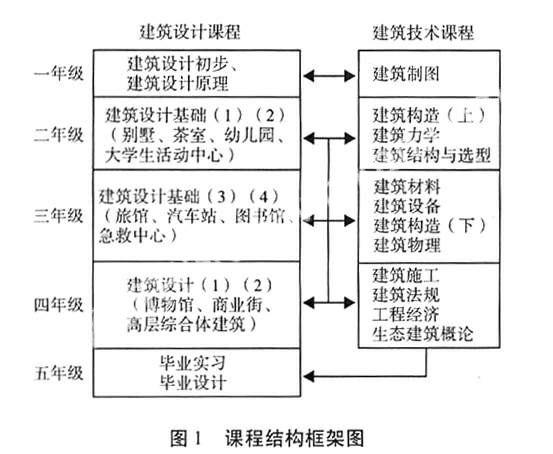

解决矛盾的途径,只能是在统一系统的教学计划中合理地配置相关学科,在内容和形式上有机整合。教学体系设置首先应解决形式创作与技术设计的脱离,将技术引导渗透在课程设计的各个环节。设计课程与技术课程不是孤立的,而是以形式训练和功能的推进为主线,将技术认知和拓展循序引入(见图1)。

建筑课程设计从低年级到高年级,逐年增加已开相关技术课程知识的融合运用。技术教育内容在每一个建筑设计课程中都占有相应的比例。将构造、结构、设备等课程的知识有计划地纳入课程设计的范围,相关课程的老师同时介入有这些内容的课程设计辅导中,共同参与设计课程的教学。到了高年级进行大型复杂的高层综合建筑设计时,考虑安排建筑技术课的专题讲座,有的放矢,加深学生的认识。

五年级,我们安排学生到设计院进行为期一年的实践锻炼,完成毕业实习及毕业设计。学生直接参与设计单位的设计任务,与设计单位的设计人员共同完成项目。一方面是对大学四年来设计与技术课程知识的综合应用与检验,另一方面通过实践锻炼,可以更好地学习并具备解决实际技术问题的能力,补充自己的工程技术知识,为走上工作岗位打好基础。

2、实现手段及目标

(1)建筑设计与构造课程整合。建筑构造课程是建筑学专业二年级开设的专业基础课,是一门承上启下的课程,同时也是本专业技术性较强的一门课程。然而,在建筑构造课程的教学上存在着很大困难:首先,由于课程具有体系庞大、内容繁多、涉及面宽、章节独立、实践性强、构造复杂等特点,对于刚接触建筑的学生来说,不知道如何学习,学生的自信心和积极性很容易受到挫伤。其次,建筑构造的传统教学模式是按照施工顺序从下而上来讲解,教学内容孤立、枯燥,教学方法单一、呆板,教师所讲授的相关知识不能够有效地和设计内容结合,学生没有学习积极性。再者,由于建筑学专业普遍重视建筑艺术而忽略建筑技术,易使学生对建筑构造技术的学习产生厌烦心理。这些都给建筑构造的教学带来很大困难。

如何利用有效的教学资源,建立建筑设计与建筑构造互动的教学新模式,以建筑设计教学引导建筑构造教学,达到建筑设计与构造课程的有机结合,是我们课程整合的目标与难点。

在各个学期的建筑设计课程里面,我们尝试训练学生在设计课中主动地进行各个构造部分的设计,在设计图纸中要反映构造设计的内容。不同阶段对构造设计的要求不同,要求学生在低年级时要把基本构造做法表达出来,高年级时要把各自有特点部分的构造设计表达出来。例如在二年级的别墅建筑设计中,要求学生结合构造课程的知识,进行从屋面檐口到地面构造的基本设计表达,重点解决建筑屋面保温、排水,柱、梁板、围护墙体的交接,楼梯及栏杆样式的细部设计及构造处理;在四年级的高层综合体建筑设计中,要求学生学会运用新技术、新材料来完成自己有特点的节点构造设计,而不仅仅是基本构造详图的表达。这样,学生从开始一直到毕业设计时,都能在设计的过程中重视建筑构造知识,并可利用现有的建筑构造知识及技术处理方法来丰富、深入和完善自己的创作思路,提高设计水平,熟练地掌握在设计过程中处理建筑构造技术问题的能力。

同时,在建筑构造课程教学中,我们结合建筑设计的具体课题,按照建筑设计过程来安排建筑构造教学。建筑构造课与建筑设计课同步进行,以建筑设计教学引导建筑构造教学,达到建筑设计与建筑构造的真正互动。

另外,学院还成立了建筑构造模型实验室,陈列建筑外观及构造方面的模型。模型可以装卸,并以多角度对建筑剖面以及构造详图进行展示,加深学生的直观感受。

(2)建筑设计与结构课程整合。建筑结构与选型是建筑学专业的必修课程。目前开设的有关结构课程均为理论教学,而且建筑设计教学与结构教学各自为营,建筑系的学生学习结构理论课程的热情普遍不高。根据我们的教学实践,大部分学生是在四年级下学期进行高层综合体建筑设计时才真正领悟结构构思的重要性,深感结构知识的欠缺所带来的无助。建筑设计与建筑结构原本极为密切的学科需要在一定层面上进行整合。

在建筑设计课程中,要求学生从结构上考虑设计方案的可实施性,培养学生在建筑设计中进行合理的结构选型的能力,使学生对方案的思考不仅仅停留于空间组合、平面功能等层面上,更进一步考虑选择恰当的结构型式,并将空间组合与结构型式揉合一体,对学生提高自觉完善方案的能力有不可忽视的作用。同时,建筑学专业的结构教学,应减少其中结构估算的课时及计算含量,更重要的是让学生掌握不同结构类型的概念、用途、限制、常用尺寸等规律,学会结合自己的设计方案进行结构选型以及如何进行结构造型表现,使建筑具有真实的表现力和实践性。

(3)建筑设计与物理课程结合。在建筑设计课程中将建筑物理内容纳入到设计范围及要求中。讲授建筑物理的教师和讲授建筑设计的教师一起合作,共同修订教学大纲,拟定建筑设计任务书。

例如,在建筑声环境讲述之后,在建筑设计题目中要求学生对方案中的报告厅、多功能厅等特殊功能性房间进行声学设计。建筑光环境基本内容讲授完成后,可以在课程设计中增加关于采光设计的内容。例如在图书馆设计中,要求学生研究杭州地区夏季日照时间和太阳高度角对建筑的影响,设计阅览室的遮阳处理方式;在博物馆设计中,要求学生结合建筑物理的知识,对展厅进行光环境设计。通过这样的结合可以使学生明确在建筑设计中,哪些问题需要建筑物理技术设计,同时,也消除了大部分学生只重视建筑设计课而忽略建筑技术课程的弊端。

3、教师综合素质的提高

要解决好设计与技术课程的整合,设计教师的综合素质是其基本保证。由于独立学院起步较晚,发展时间较短,大多数专任教师都是应届硕士研究生,缺乏实际工程经验,综合素质较低。针对这种情况,一方面独立学院建筑学专业可以向设计院聘请一些具有较丰富实践经验的、具有高级专业技术职务的建筑设计师作为外聘教师、实习指导教师;另一方面,鼓励青年教师挂职到设计单位进修,在现场实践中提高自己的技术素质和业务水平,更好地为应用型人才教学服务。

之江学院建筑分院的专任教师一般为硕士研究生毕业,其中70%教师有设计院或施工企业工作经历,其中30%教师取得一级注册建筑师或结构师资格。学院还制定一系列计划,在满足教学工作的前提下分期、分批地安排专任教师到校外设计单位挂职顶岗锻炼,提高教师的综合素质。

正如《北京宪章》所言,“充分发挥技术对人类社会文明进步应有的促进作用,这将成为我们在新世纪的重要使命”。加强建筑学专业学生技术素质的培养,已经成为建筑教育的一个重要课题。通过将建筑设计与相关技术课程的有机融合,可以充分调动学生学习的主动性,培养学生在实际的设计过程中发现问题、解决问题的能力,提高学生实践应用的能力,激发学生的设计创新能力,达到独立学院培养应用型人才的教育目的。

【参考文献】

[1] 谢浩,郭永昌,朱雪梅.试论大学生建筑技术素质的培养[J].建筑高等教育,2004,6,13(2):14-17.

[2] 季元振.关于对我国建筑专业学生的技术素质培养的意见[J].建筑学报,2000,(6):32-33.

[3] 曹亮功.从建筑职业看建筑教育[J].建筑学报,2005,(2):76-77.

[4] 韩建新,颜宏亮.21世纪建筑新技术论丛[M].上海:同济大学出版社,2000.31-34.

【作者简介】

冯静(1975-),浙江江山人,职称(学历):讲师(硕士).