阿尔,一日长于千年

焦虎三

食时之前的劳作

起床推开大门,四周一片黑暗,天空仍繁星点点,楼下,余世华家厨房昏暗的灯光映射在院坝中,如一滩光亮醒目的水幕,一团团白色的烟雾从厨房的大门中涌了出来,轻盈缭绕,很快,便被黑暗所吞没。小心翼翼从石台阶走下来,厨房里,余家的主妇们——余世华的爱人与他儿子的媳妇,早已忙碌开了,灶膛中柴火熊熊,灶上,一口大锅烧着余家一家老小今天起床洗漱需用的开水,余家的掌门人——余世华,正用一把木勺子,从大锅中往暖水瓶中灌着烧好的开水。另一个灶膛上,一大锅猪食正热气腾腾,绿色的野草叶与金黄的玉米面在锅中上下翻滚;灶边,他刚过门一年的大儿媳妇、二十一岁的羌族姑娘罗丽在一个石槽中剁着猪草,铡刀碰击石头发出阵阵沉闷的“咚咚”声;另一边,他的老伴,清洗着一只木桶,准备用来盛装煮好的猪食。

一个朴素的羌族人家一天的生活与劳作,就这样开始了。不久,我听见“咚咚”的声音回响在了整个巴夺寨的上空,高低错落的碉房上,四处炊烟,烟雾茫茫,一个朴素的羌族村庄,苏醒了。

早晨7点,四世同堂的余家老少全部起床了。男主人余世华在楼下的天井中斥责着他读小学的女儿快洗脸,这个由一位来此做田野调查的日本文化人类学家起名为“余正樱桃”的八岁小女孩,睡眼朦胧,站在院坝中,望着穿进穿出的大人们正在发呆;余世华的大儿子,在村边一个私人电站上班的英俊而憨厚的余正国,正一腿蹬在一堆石头上一圈一圈缠着绑腿;余家的老寿星,村中德高望重的老“释比”(汉人称为“端公”,国外学者通称为“巫师”)——也是羌族现今在世年岁最长的“释比”之——94岁的余明海老人裹着厚厚的衣服,神情超然地坐在门边的一个小矮凳上,用烟管吸着当地自制的一种名叫“兰花烟”的烟叶(烟叶采摘于一种属茄科的当地植物,植物其叶呈椭圆形,肥厚油重,与茄叶大小相似),一杯泡好的茶放在他身边的另一张小凳上。对于巴夺寨而言,余明海,他不仅是整个村寨宗教活动最高级别的主持者,也是整个村寨最为权威的历史阐释者与羌传统文化的正宗传承者。在20多部电影与纪录片中担当不同角色的“时髦”经历,更使他成为村中最为耀眼的“明星”。其身份与地位,在寨中,自是非同一般。而此刻,百年沧桑,尘埃落定;万般悲喜,过眼烟云,年迈的老人再也没有体力走出大山了。他每日固守家园,用缄默面对着世间的变迁,面对着村寨坚固的石楼与似水而逝的时光。

余明海身旁的石墙上,耸立着不少已改好的木板——余世华这两天正请村中的两位木匠来家中出工,打制一些木床与简单的家具,以便使今后前来此地的世界各地的五花八门的学者、专家能有一个更好的休息环境。

一家老少排着班洗漱完后,罗丽换上一双陈旧的胶鞋,背着背篼出了门。余世华对我解释道:“这几天村中家家户户忙着收白菜,她去帮人背白菜。”在人口稀少的阿尔村,各户之间在农耕劳力上的互助是一件平常得再也不能平常的事情,羌人与人为善,乐于助人是一个重要原因:从历史角度而言,从有史记载开始,羌寨的住户一般都是由一个流传几代的家族、家支构成,虽有几个家族同寨,但由于特殊原因迁入外,大多均为同宗族分支,这种密如蛛网般的血源关系图,支撑着众多羌寨平安度过了一个又一个的风口浪尖,也促使村寨的住户,尽力维系着从祖辈遗传下来的日久天长建立起的深厚友谊;而从生产力角度而言,这似乎也是当地人战胜恶劣的自然环境与克服劳动力不足的必然选择。

余正国也将出门了,打着绑腿身着一套破旧迷彩衣裤的他,微笑着谦卑地与家中大人打着招呼。几个小时后,他将押送一车白菜去百里之外的成都出售,车是当地流行的载重五吨的小东风,余家租车花了600元的运费,路上来回两天,还得开销近200元的杂费,杂费中只有饮食费没有住宿的开支。为了节约,凡去成都卖菜的人,晚上全部在驾驶室中过夜,这已是整个村子不成文的规矩。这一趟买卖,一车白菜能为余家换回2000多元的现金,余正国将拿此款在成都批发进1000多斤大米,并随车载回。“这足够一家老小吃一年了。”余世华非常满意地说道。今日的阿尔村,蔬菜种植的收入,仍是村民们年收入中一笔最大的进账。白菜、卷心菜、土豆与玉米,是当地最为普遍的耕作物,但仍以白菜种植为首。“以前我们还上山挖药材、打猎和伐木,‘天保后,封山育林,现在上山去挖药的人几乎没有了。”余世华如此旁注道。他还说,“每年9月份白菜丰收时,我们一般要从早晨6点忙到晚上8点,最多一天能装15车白菜。”

余世华在家中呼叫了小女儿几声,没人回应,顽皮的余正樱桃这时早已不知和小伙伴在村寨哪一处角落玩耍去了。他自言自语骂了几句,又出门去找木匠商议今天的活路,他的老伴端着一簸箕准备清洗的土豆也出了门。大人、孩子们全走后,偌大的院落中时光仿佛一下子停止了走动,余明海手扶着凳子,缓慢起身,手拿着烟袋,步履艰难,一步步走回了客厅。从客厅穿进去,就是余家的火塘,他将在那里烤火、吃早餐,等待中午才能撕开浓云密雾出现的明艳阳光。

大有来头的晨饭

余家的早饭时间一般在9:00左右。9:15,回家的余世华上楼叫我们吃饭。余正樱桃早已习惯了这种生活,外出玩耍的她,也准时回了家。余世华的大儿媳也回来了,在灶前炒着菜。早饭是白米饭、当地有名的猪膘肉加炒白菜。余世华的大儿外出卖菜去了,年迈的余明海在火塘边用餐,四四方方的饭桌上,就余世华、余正樱桃、我和余耀明四人端起了饭碗,我们再三招呼,他的老伴和大儿媳怎么也不肯上桌。

对于余世华一家人而言,这也许是他们年复一年,日复一日,平常而普通的一顿早餐。但我知道,在中华悠久的历史中,这户普通羌族人家的早饭,正确的名字应叫“晨饭”;依古代十二时辰的通俗叫法,它所代表的时刻,又称“食时”。十二时辰是中国古人借助一些自然特征和生物特征来计时的一种原始方法,这种方法所折射出的是从秦汉直至唐初,我国远古先民的饮食习俗。为了适应“日出而作,日落而息”的早期农业社会作息规律,在一千多年的时间里,中华先祖们一直坚持一日两餐,早饭在日出(5~7时)以后,隅中(9~11时)以前,这段时间被称为“食时”,也叫“晨饭”:晚饭在日昳(太阳偏西,13~15时)以后,日入(17~19时)以前,这段时间被称为“晡时”,又名“庚饭”。而“晨饭”与“庚饭”的称谓,直接对应于“晨庚星”的天文星象学说。我们如今仍能从众多古籍中,找到中华这种原始餐食制的记录,如《睡虎地秦墓竹简·仓律》:“城旦之垣及它事而劳与垣等者,旦半夕参”,即百姓一日两餐。即早饭半斗,晚饭三分之一斗。又如《汉书》卷二十四上《晁错传》所记晁错云:“人情一日不再食则饥。”是讲人应每日吃两餐,在社会通行两餐制下,居延成卒家属也应日食两餐。

据余世华介绍,现代阿尔村中还有许多老人坚持着一日两餐的生活规律。悠久的历史与长期闭塞的生活环境,使阿尔村的

羌族人家保留了不少淳朴厚重的古代遗风。正如羌族人至今仍在沿用夏历一样,阿尔村普遍的“晨饭”现象,也从另一角度证明了有关的推断:阿尔村的巴夺寨约在1000多年前(唐代)就有人居住。如果我们从中华餐食制发展的角度来追溯,唐宋以后的饮食习惯与秦汉有着明显的区别,汉代以来,随着社会生产的发展,社会财富逐步增加,一日三餐制方出现,六朝时期,进入了一日两餐向一日三餐全面的过渡,到了唐代,我国餐食制中的一日三餐就基本定型了。那么,关于巴夺寨的产生,其时间,很有可能还要向前推进一大步。这一步,也许对于终日咆哮流淌的阿尔溪水与连绵起伏的群山而言,是微不足道的,但对于羌民族与中华文明而言,这一步,却完全有可能改写一个时代与一个民族历史中某些隐秘的片断。

未时的田野生活

下午2点过,暖洋洋的太阳把余家的院坝烘得分外亮丽。余家的女婿——“释比”朱金龙有事来找余世华商议,余世华搬了根长凳放在了院坝正中,余明海从屋内走了出来,他头戴皮帽、一身青布长衫外罩一件油得发亮的羊皮褂,坐在长凳上,晒起了太阳。一阵寒暄后,朱金龙起身告辞。坐在长凳上的余明海拿起烟袋吸了几口,发现“兰花烟”早灭了,他摸索着从口袋拿出了火柴,颤抖的手擦了几下,才把火柴擦燃。“兰花烟”燃了起来,一团团淡淡的烟雾从余明海口中吐出,他脸庞上那苍老而纵横密布的皱纹,在烟雾笼罩下,慢慢开始一点点消融,一切变得模糊与柔化了。老人一直眯着眼睛,偶尔抬头,面带着不可言说的微笑看一下周围的动静,但头马上又转过来。很长一段时间,老人一直弓着腰、低头坐在那里,一语不发,表情凝重而神秘,宛如一尊来自古代的满载历史与传奇的雕像。

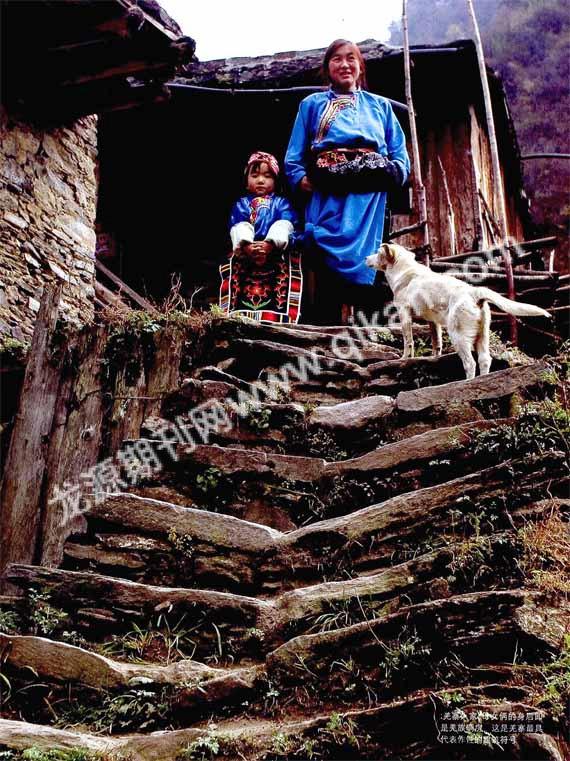

余世华的大儿媳在这时回了家,她招呼了余明海一声,老人微笑着回应,然后,他又缓慢地从长椅上起身,向大门口踱了过去。“下午,他喜欢去自家的庄稼地走一走,或者,看一下自家喂的鸡,顺便给鸡喂点玉米,要不就去寨子中找人聊聊天,吹吹牛。”深谙老人生活习惯的余世华护看着老人走出大门,回头解释道。

不一会,余世华的大儿媳身着绣花长衫,系红棉腰带、绣花围腰,后腰系绣花飘带,脚穿“云云鞋”,背着背篼,上村寨外去打猪草了。余正樱桃叫嚷着要和姐姐一同去山上玩,余世华吼了她几句,但终究同意了。余家养了四头猪,家里养的猪从来不拿出去卖。养猪主要是保证腊月宰杀后腌起来,作为肉品供全家人一年食用,与寨中其他村民一样,余家一般也很少买猪肉,不仅如此,他们也同样认为,喂饲料的猪肉不好吃,腌后放不住。

余家养的猪都是喂山上、地里找来的猪草和间出的多余菜苗,再加玉米面、荞面煮的猪食。“我经常出去干活,回来时就能背一背篓猪草回家,”罗丽介绍说,“在巴夺寨周围的山上、河沟边、地头上,可喂猪的野草、野菜多得是。”

上山打猪草,一直是巴夺寨女性村民们田野生活的主要内容之一,也是村中儿童人生中必不可少的一项植物学启蒙课程。在山坡上,我看见了不少十多岁的孩子,他们或男或女,一人背着一个几乎与他们同样高大的背篼,边低头用链刀割剔着青草,边互相嬉戏打闹着,毛茸茸的青草枝叶多而细,紧贴地面,远远望去,就像一层铺在孩子们身下的绿纱。孩子们在蓝天绿地中,亲近着大地,熟悉并辨认着大自然恩赐给他们的一草一木。这样独特的田野生活经历,对于他们中许多人而言,是将要面朝黄土背朝天劳作一生的开端,而对于村中极少数儿童而言,当他们今后长大了,置身于外面大城市光怪陆离的喧嚣时,这就是一段让人刻骨铭心的记忆。田野生活,也许会让他们的灵魂,在某一个无可奈何的时刻,变成深切的乡思,游荡回童年那一片一望无际的野草地。

而在罗丽——这位勤劳的羌族姑娘身前身后的大地上是一片片高低起伏的青叶子,翠绿的草地上开满了不知名的紫色的花朵,点点阳光打在花朵与草地上。人与大地,在此时此刻,二者之间,显得如此亲密与互补。

年幼的余正樱桃,用小手小心翼翼地折断了一枝野花,插入上衣的口袋中。在她身旁,她的大姐姐罗丽弯曲着腰,大把大把切割着猪草,田野、大山、草坡,仿佛也被这位美丽的羌族姑娘,一并装入了背上竹子编做的那个古老的草筐中。

亥时的火塘与野羊

巴夺寨的夜晚漆黑一团,宁静无比。屋外,一抬头,你就会看见满天的繁星,那些密密麻麻的星星是如此之多,用铺天盖地来形容一点也不为过,那些密密麻麻的星星离你是如此之近,仿佛你轻轻一抬手,就能抓下一大把。屋内,余家一家老小早吃完了晚饭,主妇们也剁完了猪草,喂完了猪,余下的时间对于这个四世同堂的家族而言,既休闲又温馨。余正樱桃在客厅看着电视,含羞的罗丽因为丈夫出了远门,一个人早早就关门休息了。而在火塘边,余世华老两口与余明海喝着茶,边烤火边聊着天,宽大的房间内,四周的石墙早已被烟火熏染得一片油黑发亮,闪烁的火光营造出温馨的家的气息,点燃着这四世同堂的家族日久弥深的亲情。

对于阿尔村巴夺寨村民而言,他们是在1983年底才开始用上电的,在此之前更为漫长的岁月中,村民们全靠油灯照亮。起码,对于村寨中如余明海、余世华这样上了年岁的人而言,面对黑夜,也许火塘比电灯更能让他们的心灵感知到温情,感受到亲切。

一大块野羊腿肉吊在火塘上方。余世华告诉我,这是从山上猎人那儿分来的,熏制好后,准备在农历十月初一的羌历新年中,全家人一起享用。巴夺寨四周的大山中,动植物资源极其丰富,羌人传统而古老的生态保护观念和规范,千百年来,使这里俨然成为众多珍稀动物生活的天堂与乐土。至今在离村寨几十公里远的山谷与原始森林中,还生活着成群结队的国家众多保护动物,如大熊猫、金丝猴等。而就是此刻吊在余家火塘上方的这种动物,1909年,在巴夺寨,还引起了一名叫布鲁克的英国探险家的极大关注。在日记中,这位在中国的领土上肆意掠夺野生资源的西洋人,毫无顾忌地写道:“我们听说了一种奇怪的羊类。据说,野羊有长长的盘角,生活在海拔11000英尺以上、位于树林带之上的草坡上……当地人关于野羊习性的描述极大地引起了我们的好奇心,我们决定要抓一只做标本。”

1909年3月13日,布鲁克和他聘用的十位猎手来到了依然大雪纷纷的巴夺。他同行的伙伴福格森在其1911年出版的《青康藏区的冒险生涯》一书中,详细记录了这次探险的全部历程:“次日天一破晓,我们就出发,很快就踏进深深的雪堆里。有的雪地虽不能说危险,但已经是深浅莫测了。沿河的石岸结上了滑溜溜的冰,一两个人走过去,就会踩破它们。我们接连穿过松软的积雪,掉进积雪下的深坑里,幸好没有人受伤。”

面对恶劣的气候与近乎原始的交通状况,傲慢而自恃优越的英国探险家,对纯朴而吃苦耐劳的同行羌族苦力与猎人,终于低下了那不可一世的头颅:“小道在峭壁上蜿蜒而过,有时是水平的,有时倾斜10~15度角。小道上铺着溜滑溜滑的圆木,圆木要么嵌在岩石上,要么用蔓藤编成的绳子吊起来。再接着,我们必须来来回回从许多桥上走过那条河。那算什么桥!只有一根圆木,直径为8英寸,搭在河两岸,‘桥上是一层冰雪外壳,有6英寸厚。如果冰雪外壳裂开了,或者过桥人失去平衡,唯一结果就是掉入桥下咆哮的河流里面去。猎人们毫无畏惧地踏过,我们踩着他们的脚印紧跟其后。胆大的脚夫,背着20磅重的东西,跟着我们的步子,满不在乎;这让我们对自己的步态一点也骄傲不起来。”

这次狩猎,布鲁克等人并没有发现野羊的踪迹,他们只打到了几只白马鸡和一只斑羚。布鲁克还可怕地出现了雪盲症状。但旅途的经历,仍让福格森心满意足:“接下来的一天,虽然什么也没有打到,但是在这阳光下,乘着守候捕猎机会的间歇,可以远眺一座交叠的雪山,以及与之相映衬的壮丽蓝天,感觉惬意极了。”

2005年8月的一天深夜,余家的老人们在火塘边守候着一只让一位西洋人在近一百年前垂涎三尺的野羊肉。火塘中,柴火熊熊燃烧,铁三角架上还同时吊着一只水壶。余明海坐在火塘上方,浓烈的烟雾熏得他双目紧锁,余世华不时用一根木棍摆弄着火堆,添柴加火。再过一会儿,如果没有别的事情,余明海老人在抽完今天最后一支“兰花烟”后,喝上几口淡茶水,就将洗脚休息。余世华在熄灭火塘的柴火后,会到家中四处检查一下,关好大门,随后上床睡觉。

明天的时光,对于余家人而言,和对巴夺寨中所有的村民一样,一切和今天并没有什么不同,年复一年,日复一日,他们都过着同样朴素而传统的生活。此地的一日,抑或也如他们在隧道的两极相隅而行,一个向着左边的历史,愈深愈沉,一个向着右边的现代,愈走愈远,但彼此漫不经心一回头,便真切地看见了对方,看见了寨中的碉楼、大山与河流,看见了那一片永远盘旋在村子四周的轻舞飞扬的云朵。