《现代》、翻译与文学现代性

耿纪永

摘要:和同时代的文学期刊相比,施蛰存主编的《现代》杂志有一个突出特征,即时现代主义文学的倡导。通过梳理《现代》杂志的现代派诗歌翻译情形,从文学翻译的角度对《现代》的现代主义取向加以分析,可以看出这种取向和当时的社会环境、赞助人(现代书局和编者)以及译者的诗学观念有密切关系,翻译参与构建中国文学现代性是一个不争的事实,通过《现代》杂志这个个案可以看出,翻译,尤其是文学翻译,绝不仅是单纯的不同语言间的符号转换行为,而更是一种跨文化语境下的文化阐释。在这个过程中,社会环境、赞助人以及绎者的政治倾向和诗学观念等,都会对翻译行为(如翻译对象的选择、翻译策略的使用等)产生影响。《现代》杂志不仅通过创作也通过现代派诗歌翻译这一特殊的文化行为深刻地参与、推动和影响了中国文学的现代化进程。

关键词:《现代》;文学现代性;现代派诗歌翻译;赞助人;诗学观念

中图分类号:I109.5文献标识码:A文章编号:1009-3060(2009)02-0076-08

创刊于1932年5月1日的文学月刊《现代》,不仅因为是“一·二八”淞沪战争以后在上海最先问世的大型文学刊物而受时人瞩目,更因为它成就了中国的现代派文学而载人了文学史。诚如王宁所言,现代主义是一个从西方引进的概念,它之所以能够成为中国文学的有机组成部分,是和一些倡导现代主义的中国文学先行者的介绍和实践密切相关的,而他们的介绍和实践又在很大程度上是通过翻译的中介来完成的,当然这种翻译不仅是语言层面上的意义转换而更是文化意义上的翻译和阐释。因此从翻译文学的视角来重新思考中国文学现代性形成和历史演进无疑是切实可行的。事实上,20世纪30年代的现代派诗歌翻译尤其《现代》杂志上的现代派诗歌翻译就正是一个适宜的个案。和同时代的文学期刊相比,施蛰存主编的《现代》杂志有一个突出特征,即对现代主义文学的倡导。通过对《现代》杂志的现代派诗歌翻译情形进行梳理,我们得以从文学翻译的角度对《现代》的文学现代性取向加以分析,认为这种取向和当时的社会环境、赞助人(现代书局和编者)以及译者的诗学观念有密切关系。

尽管中国的现代派文学译介可以追溯到1915年陈独秀的《现代欧洲文艺史谭》,但直到1925年李金发发表第一部诗集《微雨》,才算是揭开了全面移植欧美现代派诗的新的一页,中国的现代派诗歌翻译也进入了新阶段,或可说是黄金阶段(1925—1937年)。

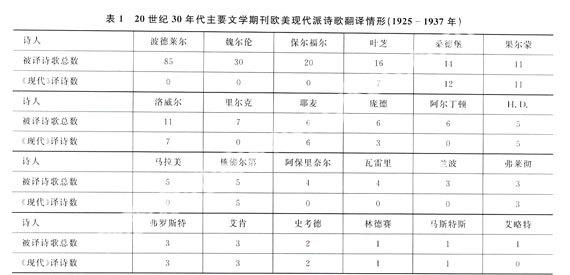

首无来看该阶段的现代派诗歌翻译概貌。据《中国现代文学期刊目录》,我们首先对1925—1937年间主要文学期刊上刊载的欧美现代派译诗进行了统计整理(见表1)。

我们从中可以看出,刊载于文学期刊的译诗范围相当广泛,不仅有较早得到译介的早期象征派诗人波德莱尔、魏尔伦,还有后期象征派诗人瓦雷里、叶芝、保尔福尔、耶麦,意象派诗人庞德、阿尔丁顿、洛威尔,芝加哥诗人桑德堡、林德赛、马斯特斯,以及给中国文坛带来“冲击波”的艾略特等。同时,从以上的统计整理可以发现《现代》杂志在1925—1937年这一阶段的翻译中有着不可替代的位置。果尔蒙、耶麦、核佛尔第、弗莱彻、林德赛、H.D。等很多诗人的作品翻译都全部由《现代》完成。从1932年5月1日创刊至1934年11月1日第六卷第一期休刊,《现代》杂志共出版了31期。在创刊号中《现代》编者即明确表达了将致力于外国现代作家作品的译介工作:“这个月刊既然名为《现代》,则在外国文学之介绍这一方面,我想也努力使它名副其实,我希望每一期本志能给读者介绍一些外国现代作家的作品。”此后各期的《现代》杂志都刊载了大量的翻译作品和外国文学译介文章,从而成为三十年代译介欧美现代主义诗歌高潮的中心。杂志共刊载了83首译诗,涉及5国25位诗人,主要集中在后期象征派、意象派、芝加哥城市诗派和超现实主义诗派等。《现代》在推出这些译诗时,采取了集中译介的方式(如“夏芝诗抄”、“桑德堡诗抄”、“现代美国诗抄”等),并常配以评介性的文字,对所译诗人、诗作倍加赞赏。在《现代》创刊号上,施蛰存发表了“夏芝诗抄”,译叶芝诗7首(包括《木叶之凋零》、《水中小岛》、《茵尼思弗梨之湖州》、《恋之悲哀》、《酒之歌》、《他希望着天衣》、《柯尔湖上之野凫》),并著文《译夏芝诗赘语》简单介绍了叶芝的出生和生活环境后,说他“受了英国诗人勃莱克和雪莱,以及法国象征派诗人……的影响,于是他底抒情诗和剧诗都成为现代英文坛的杰作”,并称叶芝能在“英法两国的象征诗人中占一个最高的宝座”,或许,为求客观还分别引用却斯特顿(Chesterton)和阿瑟西蒙士(ArthurSymons)的话称叶芝为“现时英国最大的诗人”和“稀有之天才”。对其诗作的评价是“诗风绵邈,神韵丰华”。戴望舒推出果尔蒙的《西茉纳集》11首(载于1932年9月1日《现代》1卷5期)的同时,在“译者记”中对果尔蒙介绍说,他“是法国后期象征主义诗坛的领袖,他底诗有着绝端地微妙——心灵底微妙与感觉的微妙。他底诗情完全是呈给读者底神经,给微细到纤毫的感觉的。即使是无韵诗,但是读者会觉得每一篇中都有着很个性的音乐。”

虽然《现代》未推出后期象征派代表T·S·艾略特的诗作译文,但却系统介绍了艾略特和他的《荒原》,从而给中国诗坛带来了一股“《荒原》冲击波”。高明译的《英美新兴诗派》比较系统地论述“在艺术的意义上的新的诗派”,即“英美的所谓近代派(Modernists)”。显然,这里的“近代派”就是指以艾略特为代表的英美现代主义诗派。该文指出:“近代派乃是极端二十世纪的。它乃是知识的,物质主义的。从艺术方法论上讲来,乃是形式主义的。”而这种形式主义,“它的态度乃是非常的理智主义的;并且含有冷彻的科学的精神。……它排斥着浪漫主义的以为个人的感情有无限的可能性的思想,和神秘主义深刻主义的倾向。”并指出近代派诗是主知的,“并且因为是主知的,所以不以字与宇的脉络间生出的韵律为重,而专门注意字的各个体单独发出的音响或活字的效果。”用以解释E.E.肯明斯的诗体实验,同样在这篇文字里,作者还引了一段艾略特关于诗的非个人化的论述,并极力推崇艾略特的《荒原》(文中译为《荒土》)说它“从发表的一九二二以来一直在英美诗坛保持着中心的兴趣,而至于今日”。

邵洵美的论文《现代美国诗坛概观》全面评介了现代美国诗歌,首先将它们分为乡村诗、抒情诗、城市诗、意象派诗、现代主义诗、世界主义诗六大部分。这里所谓“世界主义诗”其实也是现代主义诗,只是因为艾略特等常“从国外去找字汇,材料与空气”,才被呼做“国际主义”或“世界主义”,邵洵美盛赞艾略特的诗“不被国界所限止”,“不受时间的限制”。与之相比,“桑德堡不过是改换了字汇;意象派诗不过是改换了表现的态度;林德赛,邦德(即庞德——引者注)等不过是改换了题材;只有现代主义的诗才改换了一切。”因此“最伟大的作品当然是爱里特(即艾略特——引者注)的《荒土》(今通译为《荒原》——引者注)”,它是“过去和将来的桥梁”,是“一个显示,一个为过去所掩盖而为将来所不会发现的

显示”。并具体分析了这首诗的技巧:“(一)用典;(二)联想;(三)故事的断续;(四)外国文的采用;(五)格律和韵节”,在论文的结论部分,作者将诗坛分为二类:罗宾逊与艾略特、威廉姆斯。他认为前者是“向外的”(迎合一般人的趣味)、时髦的、暂时的,而后者是“向内的”(表现自己的人格)、“现代的”、永久的,这些都表明了译介者对艾略特及其《荒原》的相对全面的了解和深刻认识。

尽管我国对意象派的介绍从胡适留美(1910—1917年)时就已经开始,后经刘延陵、傅东华、金兆梓、郁达夫等的进一步介绍对中国新诗产生了一定的影响,然而他们只是将其作为“自由白话诗派”来理解和接受,看中的是它的自由、通俗和反传统,还未见有意象派诗歌的翻译。1932年7月1日,《现代》第1卷3号推出安簃(施蛰存)的《美国三女流诗抄》,翻译了杜立特尔(即H.D.)、史考德、洛威尔等三位意象派诗人的七首诗。在配发的“译者记”中称其中的H.D.和英国诗人李却亚尔亭顿(RichardAldington)“共同创造了英美意象诗派,为现代英美诗坛的主力”。并特别指出,洛威尔“美国诗人中创作及评论最丰富的一个,她底诗最受我国与日本诗的影响(本来现代英美新诗有许多人都是受东方诗之影响的),短诗之精妙者颇有唐人绝句及日本俳句的风味”。随后,第4卷第6期又刊载徐迟撰写的《意象派的七个诗人》。徐迟在文中详细引述了意象派的六个信条,特别强调意象的物质性和客观性:“意象是一件东西!是可以拿出来的!…‘意象是坚硬。鲜明。Concrete本质的而不是Abstract那样的抽象的。是像,石膏像或铜像。众目共见。是感觉能觉得到。”因此将意象派诗定义力“一个意象的抒写或一串意象的抒写”“是有着一个力学的精神的。有着诗人的灵魂与生命的‘东西的诗”。徐迟从诗歌历史发展的角度对意象派给予了极高评价,他最后总结说:“有些人说,自由诗解放了诗的型式,而意象诗却解放了诗的内容。其实,意象派是自由诗所依赖的,故意象派不独是解放了型式与内容以为功,意象是一种实验。经过了一种运动,诗开始在浩荡的大道上前进了。”1934年10月1日《现代》5卷6期又推出《现代美国诗抄》,施蛰存翻译了美国意象派代表作家洛威尔、庞德、杜立特尔和弗莱契的13首诗。同期登载了邵洵美撰写的《现代美国诗坛概况》,详细引述了意象派“六原则”,并准确地指出意象派“正象高蹈派和象征派一样,他们是反对放诞的浪漫主义的”。他也注意到了意象派重意象的物质性和客观性,因此说意象派的“诗里面便更多那些实质的字眼”。并很有见地地翻译引用了休姆的《秋》和H.D.的《奥利特》,称意象派诗是“个人的情感与这情感的表现;外形的简洁与内在的透明”。

《现代》还对“支加哥诗派”(30年代也称城市诗人)的桑德堡、林德赛等进行了译介。主要有:桑德堡的《桑德堡诗抄》(施蜇存译四首,徐霞村译五首,载于1933年6月1日《现代》第3卷1号)、《现代美国诗抄》中的《三个字》、《夜间的动作—纽约》、《盛夏的乡村》(施蜇存译,载于1934年10月1日《现代》第5卷6号)。施蛰存为配合《桑德堡诗抄》而写作的《支加哥诗人卡尔·桑德堡》认为“他歌唱支加哥底摩天楼,雾,郊游的小舟,大旅馆窗外的夕阳,流氓;他歌唱女工,炼钢工人,掘芋薯人,剥玉蜀黍人;他歌唱草碛,林莽,铁轨和马路。正如他以前的美国诗人惠特曼(Walt Whitman)一样,他突破了历来对于诗的题材之选择的传统范畴,把一切与日常生活接触的所见所闻都利用了。他的音律,也和他底题材一样,是非传统的诗底音律。”这是中国诗人比较全面地介绍桑德堡的创作的尝试,为中国都市诗歌的写作提供了可借鉴的艺术规范。徐迟翻译了林德赛的《圣达飞之旅程》(载于1933年12月1日《现代》第4卷2号),并在同期的长文《诗人VACHEL LINDSAY》中对林德赛和城市诗进行了推介。徐迟说:“在现代的欧美大陆,执掌着世人最密切的情绪的诗人已不是莎士比亚,不是华兹华茨、雪莱与拜伦等人了。从20世纪的巨人之吐腹中,产生了新时代的20世纪的诗人。新的诗人的歌唱是对了现世人的情绪而发的。因为现世的诗是对了现世间世界的扰乱中歌唱的,是走向了机械与贫困的世人的情绪的,旧式的抒情旧式的安慰是过去了。”这里徐迟以肯定的语气,指出美国新兴诗人林德赛代表的现代派诗歌运动中诗的观念的转变,其实也可以说代表了中国30年代现代派诗对于诗的观念的变化与转折。这是一种现代性诗歌意识。文中还专门有一节谈林德赛“诗的音律与造句用字”问题,一开始作者就说“诗是否是有音律的呢?这是近日的中国的诗的问题。”“林德赛的诗是有音律的。是诗歌,是可以引吭高歌的。”“在中国,一般人争执着诗的音乐性的不可少。殊不知中国的今日是连可唱的歌曲也没有,更何用谈可以歌咏的诗的实验了。”译介外国诗人、诗作必与中国新诗作参照,其译介动机是很显然的:为中国新诗探索出路,

《现代》杂志还对未来派、立体派、超现实主义等流派进行了评介。未来主义发轫于1909年的意大利,波及欧洲其他诸国,1913年,法国诗人阿波里奈尔又提出“立体未来主义”,对整个欧洲文学有巨大的推动作用。根据庞德的说法,“倘使没有未来主义,那么,乔伊斯、艾略特,我本人[庞德]和其他人创立的运动便不会存在”。《现代》创刊号即登载戴望舒(署名“月”)的短文《阿保里奈尔》,称阿波里奈尔是“法国立体派的大诗人及其创立者”。此后戴望舒又翻译《马里奈谛访问记》,介绍了马里奈蒂谈到的未来主义崇拜机器、力的精神及其变化的思想。对未来主义诗歌比较系统的阐述来自高明的《未来派的诗》,“高文首先阐明了未来派诗的特点:一、对法国象征主义之最果断的叛逆,二、健康的诗,三、对于力、速度、科学、机械之狂热的赞美,四、由对暴力、危险果断之赞美一转而为对战争之赞美”等。然后,文章重点讨论了未来派在语言上的革新,即解放名词,废除形容词,除去标点和副词,使用拟声词,甚至以五线诗、一览表和绘画进行创作。戴望舒对超现实主义先驱比也尔,核佛尔第进行了译介,在推出《核佛尔第诗抄》5首的同时,写作《比也尔·核佛尔第》说“拉佛尔第主张艺术不应该是现实的寄生虫,诗应该本身就是目的,他的诗是没有一切的虚饰的。他用电影的手腕写着诗,他捉住那些不能捉住的东西;飞过的鸟,溜过的反光,不大听得清楚的转瞬即逝的声音,他把它们连系起来,杂乱地排列起来而成了那些别人所写不出来的诗”,超现实主义大师勃勒东、阿拉贡“宣称核佛尔第是当代最伟大的诗人,别人和他比起来便都只是孩子了”,并说核佛尔第的这些诗作是“别人所写不出来的诗”。他在所译倍尔拿·法意的《世界大战以后的法国文学》中介绍了达达主义的代表诗人保尔·爱吕阿尔(今通译为艾吕雅),诗人李金发也译了超现实主义诗人《邓南遮诗抄》。

《现代》杂志的现代主义译介取向和当时的社会环境、赞助人(现代书局和编者)以及译者的政治倾向和诗学观念是颇有些关系的。

1社会环境

首先,自1843年开埠以来,经过半个多世纪的发展,上海在民国初年已成为中国的经济、文化中

心,人口激增。与此同时,近代上海的行政权被租界和华界分割。五方杂处的社会环境、分割的统治结构、传统与现代的共存使上海的政治统治出现诸多缝隙,政治活动相对宽松,言论出版相对自由,交通和通讯非常便利,因此从政治上讲,在呼应世界“红色”30年代潮流的左翼革命文学和右翼的民族主义文学以外还能有中间的自由主义文学和民主主义文学生存的空间。

其次,在已崛起为中国的贸易、金融、生产、消费和娱乐中心,并成为远东最重要都市的上海,发达的商业文化渗透到都市生活的方方面面,它的日常生活同西方现代都市文明息息相关,它的生活品位和步伐紧跟西方大都市,它成为中国最“小资”的城市,市民大众成长为重要的社会力量和消费主体,他们的消费口味随市场发展变得缺少耐性,易于厌倦,不断追求新的兴奋点,所以市场必须不断推出新的热点和流行趋势。为留住读者,施蛰存等作为编辑在刊物编排(包括外国文学译介)上大动脑筋,不断推陈出新,灵活调整。施蛰存曾明确表示:“我和现代书局的关系,是佣雇关系,他们要办一个文艺刊物,动机完全是起于商业观点。但望有一个持久的刊物,每月出版使门市维持热闹,连带也可以多销些其他出版物。我主编的《现代》,如果不能满足他们的愿望,他们可以把我辞退,另外请人主编。”

另外,通商口岸的背景造成了普遍的外来氛围,上海的法租界和公共租界中培育出市民对于“异国情调”的向往等等。这样的社会环境既保证了自由主义文学成为可能,也促使刊物受制于市场,需要不断创新,译介最新的各国文学显然是个不错的选择。

2赞助人,这里指现代书局和《现代》编者

《现代》从创刊伊始,就竭力在当时复杂的社会背景和文艺思潮中保持中立姿态和自由品性。这首先是由现代书局决定的,现代书局此前曾出版过诸如《拓荒者》、《大众文艺》等左翼刊物,都被国民党当局查禁,并威胁到书局的生存。而之后迫于国民党压力而出版的宣传民族主义文学的《前锋月刊》也被日本侵略军的炮火轰垮,两者使现代书局在名誉上和经济上都受到损失,所以这次现代书局想办一个不冒政治风险的文艺刊物,因此《现代》“不能不是一个采取中间路线的文艺刊物”。这一点也决定了《现代》不可能大量译介当时甚为流行(甚至可以说是“时髦”)的俄苏文艺,尽管在主编施蛰存看来,在各民族的现代文学中,苏联文学是最为“现代”的。

《现代》的编者包括施蛰存、杜衡和戴望舒。第l卷和第2卷署名施蛰存主编,但戴望舒参加了刊物的设计和筹备工作,还被邀请选编新诗来稿,并且主持法国和南欧文学的编辑事务。编到2卷6期,上海一家文艺月刊想请杜衡作主编,现代书局老板为了营业竞争,就竭力请杜衡加入《现代》编务,施蛰存无奈只好接受了当时四面楚歌的杜衡(因“第三种人”的论争)。因此,从3卷l期,施蛰存、杜衡二人共同署名主编。《现代》编辑群体的三个人年龄相仿,都曾就读于震旦大学法文特别班,都是文学爱好者,尤其对西方现代文学都抱有特别浓厚的兴趣。他们利用语言优势和获取国外书刊的便利,把自己大量的时间和精力投入到对外国文艺的翻译和介绍中。早在1927年大革命失败后,在白色恐怖的威胁之下,戴望舒与杜衡就到了施蛰存松江的老家去暂时躲避。在那间小小的“文学工场”里,他们“闭门不出,甚至很少下楼,每天除了读书闲谈之外,大部分时间用于翻译外国文学”,“最初的几个月里,望舒译出了法国沙多布易昂的《少女之誓》,杜衡译出了德国诗人海涅的《还乡集》”,施蛰存“译了爱尔兰诗人夏芝的诗和奥地利作家显尼志勒的《倍尔达·伽兰夫人》”。这期间他们也“常到上海去,大约每两星期,总有一人去上海,一般都是当天来回。”而一去上海,他们必定抓住短短的逗留时间,一头扎进外文书店买书。“望舒到上海,就去环龙路(今南昌路)的红鸟书店买法文新书”,施蛰存“到上海,先去看几家英文旧书店,其次才到南京路上的中美图书公司和别发书店”。同时,他们也会把自己的著译稿带到上海来找出版社印行。这种“世界主义”的文学口味一旦形成,势必大大影响了日后《现代》的翻译指向。

一开始施蛰存等人的左翼倾向十分明显。然而“四·一二事变”使他们知道革命不是浪漫主义行动,作为独子,他们还有些封建主义的家庭顾虑。在文艺上,他们不愿受被动的政治约束,标举“政治上左翼,文艺上自由主义”。加之上海特殊的政治文化环境的作用,所以,《现代》的创刊宣言中,施蛰存就特地指出,“因为不是同人杂志,故本志并不预备造成任何一种文学上的思潮、主义或党派。”施蛰有的自由主义的文艺观念可以从他对美国文学精神的推祟中看出来。在《现代美国文学专号导言》中,他总结其内核是两点:创造和自由。他曾不无羡慕地讲到:“在现代美国的文坛上,我们看到各种倾向的理论,各种倾向的作品都同时并存着;他们一方面是自由的辩难,另一方面又各自自由的发展着。他们之中任何一种都没有得到统治的势力,而企图把文坛包办了去,他们任何一种都没有用政治的或社会的势力来压制敌对或不同的倾向。美国的文学,如前所述,是由于它的创造精神而可能发展的,而它的创造精神却又以自由的精神为其最主要的条件。在我们看到美国现代文坛上的那种活泼的青春气象的时候,饮水思源,我们便不得不把作为一切发展之基础的自由主义的精神特别提出来。”美国文学所具有的创造精神、自由精神正是在创造途中的中国新文化所需要的:“我们更是迫切的希望能够从这样的说明指示出一个新文化的建设所必须的条件。自然,我们断断乎不是要自己亦步亦趋的去学美国,反之,我们所要学的,却是那种不学人的,创造的,自由的精神。这种精神,固然不妨因环境不同而变易其姿态,但它的本质是重要的,却是无论任何民族都没有两样的。”

这个导言清晰地表达了《现代》编者的文学翻译策略。文学翻译实际上也是《现代》杂志对自己所标举的“政治上左翼、文艺上自由主义”的具体实践。引入先进的美国文学、目的是要服务于中国新文学的建设,为新文学的世界化、现代化引进一种新的尺度与规范,从这个意义上来看,文学翻译就是施蛰存等人引入和传播外来新思想与文化的具体途径;但与此同时,他们引进美国文学,高扬美国文学的自由主义精神、独立创造精神,也是要反对政治的或社会的势力对不同倾向的文学的压制或敌对,以反叛加载在文学发展上的种种桎梏,对抗文学话语霸权。通过现代派文学翻译,他们引进表达新思想的新的艺术形式,以此来革新新文学既有的文学惯例,推动中国文学的现代化。

赞助人对文学现代性的追求、对文学翻译择取的影响是巨大的,仅举一例。据施蛰存的朋友,同时也是《现代》外国文学栏目主要撰稿人之一的赵家璧回忆说:“由于施蛰存个人的艺术倾向和审美观点,《现代》不但介绍了日本新感觉派作家的作品和法国象征派的诗歌等,也发表了不少用意识流手法写的文艺创作。他自己对西方现代派也很感兴趣,我当年对美国作家格特鲁德,斯坦因、海明威、福克纳进行研究,写了评价文章,《现代》出版特大号《美国文学专号》时,我为它写第一篇《美国小说之成长》的长文,多少受了蛰存影响和鼓励。”

3译者的诗学观念

《现代》杂志的诗歌译者较为集中,主要有施蛰存、戴望舒、李金发、徐迟、徐霞村等五位,其中前四位兼具诗人和译者双重身份,是我们关注的重点。上文已经对施蛰存和戴望舒的诗学观念有所论及,这里再补充一点。据杜衡为《望舒草》所写的序言,在1930年代,戴望舒、施蛰存他们“差不多把诗当作另外一种人生,一种不敢轻易公开于俗世的人生”,体味到“诗是一种吞吞吐吐的东西,术语地说,她底动机是在于表现自己跟隐藏自己之间”。而且他们对诗坛正流行的两类诗不以为然。“当时通行着一种自我表现的说法,作诗通行狂叫,通行直说,以坦白奔放为标榜,我们对于这种倾向私心里反叛着。”还一路诗就是李金发为代表的早期象征派诗:“在望舒之前。也有人把象征派那种作风搬到中国底诗坛上来,然而搬来的却是‘神秘,是‘看不懂。”

作为最早引进象征派诗歌的诗人,李金发的翻译和创作对中国的象征派发展产生了相当的影响,有积极的也有消极的,无论如何,李金发对沟通中西诗艺的探索都是有价值的。在《(食客与凶年)自跋》中他表达了沟通中西诗艺的想法,原文不长,全录于此:

余每怪异何以数年来关于中国古代诗人之作品,既无人过问,一意向外采辑,一唱百和,以为文学革命后,他们是荒唐极了的,但从无人着实批评过,其实东西作家随处有同一之思想、气息、眼光和取材,稍为留意,便不敢否认,余于他们的根本处,都不敢有所轻重,惟每欲把两家所有,试为沟通,或即调和之意。

愿望虽好,但他自己“对于‘东西作家在‘思想、气息、眼光和取材等方面的‘同一之处,就不甚清楚”,因此沟通中国传统诗和西方现代诗的艺术这一愿望,“也就只能成为一个泡影”。不仅如此,1925年他的第一本诗集《微雨》出版后立即有许多人对他的“神秘”与“欧化”进行批评。他因此在1926年2月1日《小说月报917卷第2号上发表了魏尔伦《巴黎之夜景》的译文,并写下了这样的“译者识”:“有极多的朋友和读者说我的诗之美中不足,是太多杂解之处。这事我不同意。我的名誉老师是魏仑。好,现在就请他出来。这诗是其集中最易读者之一,看诸君作何感想,现在正选译其全集,先发表这一首。”他译诗的目的很明显:为自己的诗学观念和诗歌创作作辩护。

徐迟对于文学的兴趣是由欧美现代派文学点燃的,在燕京大学英文系读书时,他得到系主任士比亚小姐赠送的美国文学季刊《猎犬与号角》,“她的这件事影响了我一生的创作倾向,这非同小可。我读了这四期刊物,它给我展开了一个奇异的世界文学和崭新的心灵世界。我直接接触到了20世纪30年代的现代派文学原著”。他在《现代》杂志上撰文介绍了美国芝加哥诗人林德赛,里面反映了他自身的艺术趣味和美学观念的转移。如同施蛰存在《现代》第4卷第1期《又关于本刊的诗》中提出“《现代》中的诗是诗,而且是纯然的现代的诗。它们是现代人在现代生活中所感受的现代的情绪,用现代的词藻排列成的现代的诗形。”“所谓现代生活,这里面包含着各式各样独特的形态:汇集着大船舶的港湾,轰响着嗓音的工场,深入地下的矿坑,奏着Jazz乐的舞场,摩天楼的百货店,飞机的空中战,广大的竞马场……甚至连自然景物也与前代的不同了,这种生活所给予我们的诗人的感情,难道会与上代诗人们从他们的生活中所得到的感情相同的吗广表现出他诗歌观念和前代诗人的差异,徐迟对于美国的庞德等诗人的介绍中,更多地关注从城市生活中寻找构建意象,并努力进行这方面的实践,从而形成了中国30年代现代派的城市诗的崛起。

翻译参与构建中国文学现代性是一个不争的事实,通过《现代》杂志这个个案,我们可以看出,翻译,尤其是文学翻译,绝不仅是单纯的不同语言间的符号转换行为,而更是一种跨文化语境下的文化阐释。在这个过程中,社会环境、赞助人以及译者的政治倾向和诗学观念等,都会对翻译行为(如翻译对象的选择、翻译策略的使用等)产生影响。在这个意义上,翻译也可以视作是“译入语社会中的一种独特的政治行为、文化行为、文学行为,而译本则是译者在译人语社会中的诸多因素作用下的结果”。《现代》杂志不仅通过创作也通过现代派诗歌翻译这一特殊的文化行为,深刻地参与、推动和影响了中国文学的现代化进程。

(责任编辑:周淑英)