各国“驻台办”的台湾“外交”揭密

嘤鸣

日前,刚成立的台湾“国际关系学会”在嘉义中正大学举办第二届年会,日本交流协会驻台代表斋藤正树应邀到场,作主题为《台湾的国际法地位与日台关系》的演讲。没想到这场演讲,“讲”出了国民党重新执政一年来台湾和日本间最大的“外交”风暴,到今天仍然没有平息。

斋藤称,依据《旧金山和约》和国民党政府与日本签订的《中日和约》,日本是“放弃”台湾主权,但不等于归还中华民国,因此“台湾的国际地位未定”。斋藤回答问题时甚至强调,此一观点“代表日本政府”。

斋藤的言论,形同否定目前中华民国政府统治台湾的正当性。这样的言论,在台湾绿营可以找到知音,但却等于直接和国民党的历史、主权观对着干,更犯了驻外人员的大忌。斋藤自此被台湾政府“冷冻”,从“总统”、“国安会秘书长”到对口的“外交部”,完全求见无门。

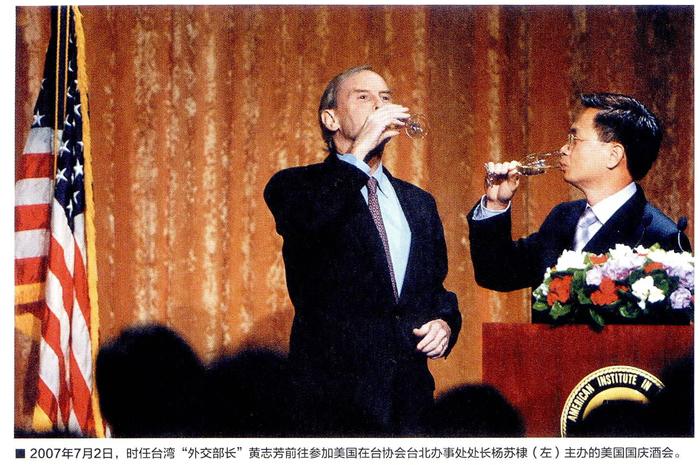

换一个场景:6月22日,即将卸任的美国在台协会(American Instltute in Talwan,简称“AIT”)台北办事处处长杨苏棣来到台北市郊的内湖,和市长郝龙斌一起主持新馆办公楼的预定地揭示典礼。这栋面积达到1.4万平方米的新馆,预计耗费1.7亿美元。

AIT是第一个在台湾自己兴建办公楼的外国代表处。更引人注意的是,去年4月中,一则A1T刊登在台湾一份英文报纸上的招标广告,在新建办公楼的项目中,赫然列出了“陆战队营房”这个项目。这意味着“新居落成”后,这栋办公楼很可能像美国驻其他国家的大使馆一样,由自家的陆战队负责安全维护任务。

上述两个场景,都带出一个综合印象:不论是日本交流协会的斋藤正树,还是AIT的杨苏棣,作为日、美派驻台湾的代表,他们说话的代表性、行动的准则,乃至获得的礼遇和“外交”豁免权,都和出使其他国家的“大使”没有差别。

1970年代起“化官为民”

这段历史要从1970年代说起。1971年,国民党统治的“中华民国”退出联合国,中国代表权转由统治大陆的中共政权接手,放弃承认台湾、转和中华人民共和国建交的国家迅速增加,两岸邦交国的数目逆转,差距急速拉开。

对大部分国家而言,和国民党政府断交,不过就是降旗、撤馆、走人。但对于认定台湾具有重要战略利益的美国、日本,把外交关系从台湾转向北京的同时,需要通过一连串的安排,一方面寻求北京的谅解,让驻在台湾的人员“化官为民”,用这种方式确保在台湾的利益不会因为正式外交关系断绝而流失。

台、日断交,为1970年代台湾的连串挫败拉开序幕。

1972年,亲台的首相佐藤荣作辞职,自民党内群雄并起,其中福田赳夫是旗帜鲜明的亲台派,与蒋介石关系深厚;田中角荣,则全力推动和中国大陆建交。经过党内投票,田中角荣胜出,台日断交成为定局。

田中上任后,于当年9月25日和外相大平正芳飞往北京,和当时的总理周恩来、外交部长姬鹏飞谈判建交事宜。28日,在最后一回合的谈判中,大平正式向周恩来提出“台湾问题”。

大平指出,当时不论是读书、工作或做生意,在台湾常住的日本人超过4000,加上平均每天1000名旅客,台、日两地方方面面的关系千丝万缕,不可能一刀两断。因此,日方请求,在与中国建立正式外交关系后,现有实际存在的台日关系,日方仍希望以民间名义继续保持。日本不期待中方对此表示“同意”,但是否能表示“理解”?

听了日方的要求,周恩来当即表示可以理解,建构断交后的台、日关系,从这里跨出了第一步。

依据中、日两国达成的谅解,台日的关系必须保持“非官方”。因此,台、日双方磋商后,决定各自成立一个民间协会,接受双方政府委托,处理台、日“外交”事务。

当年12月1日,日本成立“交流协会”,隔天台湾成立“亚东关系协会”。亚东关系协会名义上是由54名工商界人士出面成立。在海峡两岸备受尊崇的海基会前董事长辜振甫,就是亚协第一任常务监事,连战、王永庆也都名列发起人。

之后双方定下协议,台湾亚东关系协会和日本交流协会,可以各自到对方境内设办事处。亚协在东京、大阪、福冈设处;交流协会则在台北、高雄成立办公室。日本派驻台湾的“大使”,正式名称是“日本交流协会台北事务所所长”,由原本驻台的公使伊藤博教转任;台湾驻日使节称为“亚东关系协会驻日代表”,由国民党大佬马树礼出任。

台日新关系确定了,对国民党政府而言,这是一个在无可如何的大环境下,使尽全力才撑出的一线生天。对外关系的另一个阶段,就此开始。

台日断交6年后,台湾和“坚强盟友”美国的外交关系也发生变化,卡特总统宣布1979年1月1日正式和中国建交,同时断绝和台湾的外交关系。

但有了“亚协VS.交流协会”的模式在前,美国和台湾最后也依照几乎一模一样的模式,建立了新关系:美国成立“美国在台协会”,台湾对口单位的名称有点拗口——“北美事务协调委员会”,协调会名为“北美”却不管加拿大,更不过问墨西哥,不过又是一次掩耳盗铃的名称安排。

之所以要比较仔细地介绍这一段历史,是因为“亚协VS交流协会”这个白手套架构,是一个同时得到台湾、中国大陆和日本三方接受或谅解的模式。在这三方博弈的过程中,不只创设制度,更形塑了一套共同的政治论述:未来台湾不管和哪个国家交往,只要是戴上“民旬”这个白手套,中共政府就有一个足以睁一只眼、闭一只眼的台阶下。相对的,台湾再怎么认为“民间身份”有辱尊严,碍于现实,也只能咬牙接受。

理解这一套思维,对掌握两岸关系的历史至关重要。从1970年代到今天,两岸在国际社会上的互动,基本上都在这个框架下进行一甚至当两岸在建构、开展彼此的关系时,“海基会VS.海协会”这个模式,依然可以见到“亚协vs.交流协会”的影子。

深化中的“外交”关系

这种以白手套交往的模式,在运作之初,为了避免大陆的抗议,“民间性”是保持得相当纯粹的。例如最早亚协驻日代表处明明可以直接发放日本人赴台签证,但却要以台湾“驻大韩民国大使馆”的名义签发——台湾和韩国直到1992年才断交。

再者,AIT或日本交流协会派驻台湾的人员,虽然都是政府外交官,但却被要求办理“离职”或“休职”手续后,才能以“平民”身份来台工作。

直到今天,日本交流协会仍然这样规定,但AIT的官员前几年开始,已经不用办“离职”,就算派驻台湾,公务员资历也不会中断。

驻台官员要不要“办退休”只是件小事,J却具体而微地呈现出,经过30年的运作,这些担任中介团体的“协会”,如今只剩亚协还有些许作用,美台间的协会早就成了空壳子。 AIT和交流协会台北事务所,如今都由AIT的台北处长和协会台北事务所所长直接向美国国务院和日本外务省汇报工作、接受指令,“协会”的人员根本无从过问。AIT理事主席薄瑞光,更是早就常住在夏威夷,不进华府的会所办公。

因此,回到文章的开头,美、日派驻台湾的代表处,实质上就是一个有实无名的“大使馆”。在台湾的“外交”版图里,美国向来是重中之重,AIT台北办事处无论是人员编组还是行事规范,都和一般大使馆无异。

更有甚之,美国驻外大使是政治任命,但和其他大使相比,出使台北不必经国会听证,免去不少“折腾”。但近年来,部分美国国会议员也主张AIT台北处长需要经国会同意,如果此议成真,就和一个正式大使的派任程序相差无几了。

AIT台北办事处编制有政治、经济、商务、文化新闻、农业、研究计划、华语教学,以及主管军事合作的“技术组”与“联络组”。从这个编制就可以看出,美国对台湾的工作方方面面,无所不包。

军事、战略领域的合作,不论断交前后,都是台美关系的核心。AIT台北办事处的“技术组”与“联络组”,前者负责武器系统的采购、维护事宜;后者职司情报交换业务。这两组在独立楼层办公,设有特别的门禁,不是该组成员或获授权的主管,一概严禁进入,两组人员行事也异常低调。

台美断交前,美军是以“顾问团”形式,派出现役军官驻台,断交后迄1990年代,派驻台湾的全部是文职官员。直到2004年12月,AIT证实美国将派遣现役陆军上校卫尔诺(AI Wilner)担任联络组组长,但事实上,卫尔诺已经AIT公开证实前一个月到任。AIT台北办事处长杨苏棣日后也多次公开表示,能促成现役军官驻台,是他任内最大的成就之一。

卫尔诺只是台面上看得到的现役军官,事实上,过去10年,随着大陆国力增强,台湾军方和美军的合作快速深化,台湾媒体已经多次报道,在台军的作战中枢“衡山指挥所”里,已经有常设的美军联络官席位。

除了AIT的常驻人员外,台湾军方也在每年最重要的汉光演习中,以“约聘顾问”的名义,请美军退役将领参与观摩、指导。出身海军,曾任美军太平洋司令的现任国家情报总监布莱尔,就曾经多次率团来台,对台湾的军事实力了如指掌。

除了政治、军事的合作外,美国在“软实力领域”下的功夫之深,通常不被注意。当中具有代表性、值得一提的是“国际访客计划”(Intemational Visitor),这个计划要求AIT台北办事处的每个单位,在其业务范围内,发掘有潜力的对象,免费到美国参访相关政府机关、智库和非政府组织,传递美国经验,包括记者、年轻学者、研究人员、新生代政治人物和企业家,都是经常被邀请的对象。

比短期国际访客计划更高的,还有艾森豪威尔奖学金、傅尔布菜特奖学金等计划,前者包括连战之子连胜文、民进党前立委郭正亮、中信金控董事长辜仲谅,都曾经获得赞助。事实上,台湾在政治、经济、企业、学术乃至文化艺术界的精英,十之八九都是留学美国。

由此可见,为了确保台湾能长久、稳定地由亲美势力掌握,美国对台湾精英的拉拢,不分政治立场,遍及各专业领域,网络之绵密、用力之深,绝非其他国家能够相比。

台湾“外交”事务,重要性仅次于美国的是日本。日本交流协会台北事务所,包含台籍雇员,工作人员接近百人,和韩国大使馆相当,是日本除了驻中、美、俄等大国之外,规模属于第二级的海外派驻机构。由此可见,对日本外务省而言,“交流协会台北事务所”非但是个“大使馆”,而且还不是一般普普通通的“大使馆”。

在日本交流协会网站上公布的组织图,台北事务所只设“经济”和“总务”(秘书)两个处,但实际情况绝对不这么单纯,除了经济,台北事务所还包括文化交流和领事事务组,但后者容易被联想为官方外交关系,因而不被列在组织图中。同样被省略、以“隐形”方式存在的,还有最重要的政治组——政治组没有组长,而是由秘书长亲自领导。举凡对台湾政界的私下拜会、游说、情资收集,都是由秘书长担纲。

民进党执政时,“国安会”秘书长邱义仁自己抓对日关系。为了做好对日关系,他不惜从五十音开始学日文,身边工作的人全都得跟着上课,据说“国安日文班”的要求之严、功课之多,让跟在邱义仁身边的人叫苦连天。直到民进党内留学日本的林成蔚接任国安会咨询委员,分担部分对日联络工作后,邱义仁才比较放松。

但也正是凭着这样的苦功,邱义仁和他的“对口”——2001到2003年任职台北事务所秘书长的垂秀夫结下深厚的交情。这位留学南京大学,在中、港、台三地都历练过的外交官,去年8月接掌了日本外务省中国课课长,但据透露,垂秀夫亲台的色彩相当鲜明。

陈水扁执政8年,堪称达到台、日关系的高峰。三任日本驻台代表中,以2005到2008年任职的池田维与扁政府关系最好。光在2007年到2008年一年多时间,池田和陈水扁单独餐叙就超过3次。比起美国在扁执政末期的不假辞色,陈水扁对日本代表的表现,想必是点滴在心头的。

台湾和日本的军事交流,也起于绿营执政时期。2003年,陆军出身、长年负责情报工作的退役少将长野阳一,成为第一个派驻台湾的“武官”。这个职务在台北事务所不隶属任何单位,直接对所长负责,对外职衔是“主任”。长野驻台期间,促成日本退役海军军官来台观摩“康平”操演,指导台湾海军的扫、布雷技巧;也成功让台湾的陆军总司令胡镇埔访问日本。

2007年5月,同样出身陆军的笠原直树,接替任满4年的长野阳一,日本以刚退役的将领赴台担任军事联络官的模式,可望就此成为定制。

名实不符的“外交”事务

和台湾与其他无邦交国家交往模式相比,美、日两国与台湾交往的形式最细致、最繁琐。其他没有正式邦交的国家,就直接和台湾互设“民间”性质的办事处,不再经过任何“协会”中介。

为什么对美、目特别有白手套,而其他国家没有?原因之一是美、日在与台湾断交时,原本使馆需要“就地转换性质”,改隶“协会”。但其他国家,大都是断交一段时间后,才逐步恢复和台湾的关系。例如法国1964年和台湾断交,1979年先设立“法亚贸易促进会”和“台北法国文化科技中心”,1988年再合并成“法国在台协会”。

另一个例子是1965年才独立的新加坡,起先与两岸都没有发展外交关系,到1979年才开办“驻台北商务代表办事处”。在台湾,熟悉政情的人都知道,台新关系之深,一度甚至接近“准军事同盟”,但名义上,新加坡也不过是个“民间”代表处。由此可见,除非两岸关系发生根本性变化,否则对台湾而言,“外交”事务的“名”与“实”,永远是站在对立面的。