中考现代文阅读解题技巧归纳

田明亮

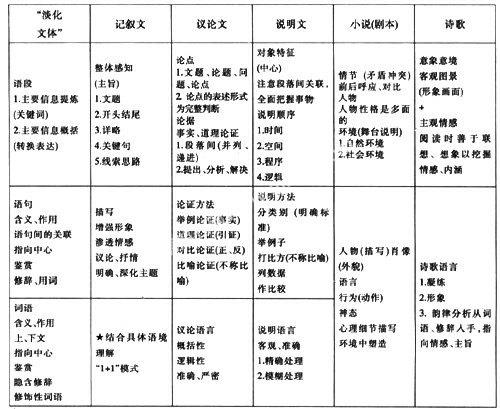

一、现代文阅读考点及解题技巧总结表

二、对上表的说明

1.文章类别

初中阶段对文章的分类,大致从两个角度:文学作品类(小说、散文、诗歌、剧本)和应用文章类(记叙文、说明文、议论文)。这种分类是相对的,如小说和有些散文也属记叙文。因此,笔者把初中应试阅读的文章分为6类。“淡化文体”是指记叙性不强的散文,或无需明确文体的文章。另外,初中阶段小说和剧本的阅读理解,本质上是一致的。

2.考察角度(考点)

在淡化文体的情况下,考察三个层次(语段、语句、词语)的理解,这是阅读考察的共性问题。除此之外,各种文体的考察角度如图所示。

3.解题技巧

对于语文阅读理解而言,所谓技巧就是熟悉分析问题时应切入的角度。上表中亦有所说明。

三、常见文体阅读解题技巧

1.记叙文(小说)

记叙文阅读的重要任务是对文章的整体感知,即文章所反映的生活和作者对生活的看法。要解决这个问题,需要我们在阅读过程中关注文题、开头结尾、关键句(过渡句、中心句)、段落联系、线索思路。在记叙文中,描写、议论、抒情承担着增强形象、渗透作者情感的重要作用。

这些信息,需要在阅读过程中通过必要的符号标识以引起注意。

其次就是对语句(词语)的分析、鉴赏,应注意结合语境理解,联系主旨思考。

小说的考察主要围绕“三要素”。情节上要注意前后的呼应、对比。环境分为自然和社会环境,二者都与人物塑造、情节发展有紧密联系。小说的主要内容是人物形象的塑造,方法多样,包括外貌、语言、动作、神态、心理描写,细节描写以及在特定环境中塑造人物,有时相互渗透。

[例题]学习《小说家谈小说》中茅盾对《百合花》的分析方法,赏析下面的文字,完成题目。

中秋过后,秋风是一天凉比一天。看看将近初冬,我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。一天的下半天,没有一个顾客,我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音,“温一碗酒。”这声音虽然极低,却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望,那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄。盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;见了我,又说道,“温一碗酒。”掌柜也伸出头去,一面说:“孔乙己么?你还欠十九个钱呢!”孔乙己很颓唐地仰面答道,“这……下回还清罢。这一回是现钱,酒要好。”掌柜仍然同平常一样,笑着对他说,“孔乙己,你又偷了东西了!”但他这回却不十分分辩,单说了一句“不要取笑!”“取笑?要是不偷,怎么会打断腿?”孔乙己低声说道:“跌断,跌,跌……”他的眼色,很像恳求掌柜,不要再提。此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了。我温了酒,端出去,放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来的。不一会儿,他喝完酒,便又在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了。

1.茅盾认为,《百合花》“尽量让读者通过故事发展的细节描写获得人物的印象”,文中画线处就是这样的细节描写。请你说说它对故事情节的发展起什么作用,又是怎样表现出人物的状况和品性的。

答:_______________________

2.茅盾认为,《百合花》的“作者善于用前后呼应的手法布置作品的细节描写”。上文中有的细节描写是前后呼应的,有的是贯穿全文的,这样安排细节有什么好处?请举一个例子谈谈你的看法。

答:_____________

3.上文中孔乙己说话极少,作者借助神态描写来表达他难以言说的心理。请找出来,说说这样的描写对刻画人物形象有什么作用。

答:______________

【参考答案】

1.孔乙己坐着用手“走”这一细节,把故事情节推向高潮,表现了孔乙己此时所遭到的摧残的严重。同时,我们也看到,孔乙己“坐着”用手“走”来“走”去,就是为了喝一碗酒,这一细节描写又活脱脱地表现出孔乙己好喝成性等特点。(言之成理即可)

2.上文中写孔乙己“在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了”,酒客们的“说笑”和“哄笑”这一细节在文中出现过多次。这一次次的“笑”相互呼应,贯穿全文,表现出酒客们的冷漠无情和社会的世态炎凉。又如上文写孔乙己买酒是从破衣袋里“摸出四文大钱”,而他原来进酒店买酒却是“排出九文大钱”。“摸”与“排”这个细节呼应,表现出孔乙己境遇的变化,他的精神和肉体所受到的巨大打击。

3.举出一个例子加以分析即可。如“他的眼色,很像恳求掌柜,不要再提”这一神态的描写传神地写出孔乙己受到别人戏弄内心痛苦,又无力争辩的无奈和辛酸。

2.说明文

说明文的主要任务是说明“对象特征”。读者在领会“对象特征”时,应注意段落间的关联,全面把握事物。为清楚地说明对象特征,需一定的说明顺序和说明方法(这些术语是相对固定的)。说明文语言的要求基本是客观、准确。可以表现为:精确处理(如列数据,对范围程度表述的准确)和模糊处理(用大约、估计一类词)两种情况。

对说明文的考察通常体现在考卷中的科学类作品。“科学性”某种意义上就是“准确、严谨”。这要求我们理解此类文章时也需持这种态度。言之有据,据从文出。

3.议论文

议论文的考察同样围绕“三要素”(论点、论据、论证),需要关注观点和材料间的联系。准确认识论点需要区别文题、论题、问题、论点的不同,并且明确论点的表述形式。理解论证过程,需要注意段落间的联系,理清问题的提出、分析和解决。议论文语言通常具有概括性、逻辑性,准确而严密。

对任何文章语言的评价鉴赏,我们都可以用置换比较这种非常有效的方法。

中考对议论文和说明文的考察要求通常是一致的,即信息的获取、筛选、整合。因此同样需要严谨的“言之有据,据从文出”。

应特别注意的是,这两种文章都有明确的文体样式,因此回答问题时,杜绝术语表述的不严谨和术语的乱用。如说明方法、论证方法、修辞手法名称的混乱。通常,说明方法是三字词,论证方法是四字词。

四、特别提醒

1. 发展趋势

新教材选编、组合文章的标准,大致着眼于广阔而丰富的生活,淡化文体成为了新课程、新教材的一个标志。在此背景下,中考现代文阅读的考察也淡化了与文体紧密联系的知识、术语的考察,重在考察文章的整体把握,语言的揣摩、品味以及读者的自我阅读体验,特别要求考生语言表达的完整性。文章大致分为文学类和实用类,前者考察:理解、揣摩、分析、鉴赏,后者考察信息的获取、筛选、整合。考察层次本质上都是语段、语句、词语。

2. 展现思维的完整过程

“事物的正确答案不止一个”,对于语文尤其如此。文章总是客观之于主观的产物,这本身就决定了两个理解角度(主观和客观);文章本身的层次又是丰富的(至少包括语句、段落、篇章),这又决定了阐述问题的角度的丰富。所以说,至少是“1+1”模式。

例如“语句考察”的几种解题技巧:

(1)语句含义:除了理解语句字面本身的意思①,还应该注意语句间的前后关联和因果关系②。

(2)语句作用:除了理解语句本身的含义之外①,我们的思维方向应该指向语段“中心”或者文章“中心”②。因为形式是为中心服务的。

(3)语句鉴赏:比较常见的切入角度是修辞和用词,特别是那些动词、形容词、副词等修饰性词语①。所要鉴赏的语句价值也是指向“中心”的②。

再如“词语考察”的几种解题技巧:

(1)词语含义:在字面理解之后①,注意上下文的语境②。

(2)词语作用:在理解其含义的基础上①,思维仍然指向“中心”②。

上文所标①和②,是提醒大家,回答现代文阅读的问题时,语言至少包括两个方面,我把它称为“1+1”模式。这样会促使自己把问题回答得完整一点。

读者可以检验一下,本文所提供的中考题参考答案,基本是“1+1”模式。

3. 语言的价值(分值与得分点意识)

有时考卷上的分值常提示着我们需要回答几句话。比如《济南的冬天》中有这样一句话,“就是下小雪吧,济南是受不住大雪的,那些小山太秀气!”问:如何理解这句话中的“秀气”?

这样的题目如何回答取决于这道题的分值:若是1分,回答“表现了作者对济南小山的爱怜”;若是2分,前面再加上“作者用了拟人的修辞手法……”;若是3分,中间再加上“作者用了似贬实褒的语气……”等等。所以满足于一句话,一个意思,是失分的主因。要知道语文考试需要大家展示自己的语言,追求的是“过程”而非“结果”。

4. 据从文出

出题依据文本,答题同样应依据文本。不仅是客观性比较强的说明文、议论文如此,文学作品的理解也同样如此。这是一个重要原则。