善于提问

郑毓信

中国数学教师在教学中的提问应当说十分普遍和频繁。但是,正如以下的调查所表明的,真正有质量的问题(或者说好的问题)并不多:

在一次几何教学观摩中,一位教师在一堂课中共提了105个问题,数量之多连任课教师自己也不敢相信,但其中“记忆性问题居多(占74.3%),推理性问题次之(占21.0%),强调知识覆盖面,但极少有创造性、批判性问题”;另外,“提问后基本上没有停顿(占86.7%),不利于学生思考”。①

那么,从教学的角度看,究竟什么是“好的问题”呢?对此美国学者巴拉布与达菲应当说提供了一个很好的解答:“教师的工作是通过向学生问他们应当自己问自己的问题来对学习和问题解决进行指导。这是参与性的,不是指示性的;其基础不是要寻找正确答案,而是针对专业的问题解决者当时会向自己提出的那些问题。”②由此可见,能够提出恰当的问题事实上也正是数学思维的一种表现,从而也就必然地有一个通过学习逐步养成的过程。

显然,从这样的角度去分析,我们也就可以立即看出以下一些提法的局限性:

教学思想的发展可以归结为:由“教师问、学生答”经由“学生问、教师答”最终演变成“学生问、教师帮、学生答”。

“学生所提出的任何问题都是有用的。”

再者,经常可以看到的以下做法显然也是过于简单了:有不少教师往往就以“这堂课你们想学些什么”作为课堂教学的直接开端,在学生从事了一定的解题活动之后,又常常会要求学生自己去编题;另外,各种教材中对于“你还能提出什么问题”这一用语的使用频度无疑也会给人留下十分深刻的印象。

事实上,正如以下的实例③所表明的,就现实而言,学生所提的问题常常是“从众”的结果(或是刻意的“标新立异”),从而就很難被看成真正的创造性工作。如同解决问题能力的培养,学生提出问题的能力也不可能自发地形成,而主要是一个文化继承的过程,教师更应在这一过程中发挥重要的指导作用:

信息提供:故事书每套12元,连环画每套15元,科学书每套18元。

提出问题:买5套故事书和2套连环画,一共要付多少钱?

问题解答:12×5+15×2=60+30=90(元)

师:谁还能再提一个问题?

生1:买3套故事书和5套连环画,一共要付多少钱?

生2:买4套故事书和3套连环画,一共要付多少钱?

生1:买2套故事书和6套连环画,一共要付多少钱?

……

针对这样的情况,该文作者明确指出:“如果教师能抓住时机,启发引导,提示学生:‘科技书我们也要看啊或‘能否求出两种书相差多少钱呢?学生的思路自然就宽了。”当然,我们也可对各种书的单价作出一定的改变,包括超出故事书、连环画和科技书的范围而谈到其他的书籍;我们甚至还可超出问题的“事实性内容”而过渡到相应的数学结构。

总的来说,会提问、善于提问也应当被看成数学教师的又一基本功,应十分重视的是课堂提问的恰当性。

以下再围绕数学教学的具体目标对课堂提问的恰当性作出进一步的论述。

1.“解题策略”与问题提出。

正如人们普遍了解的,“问题解决”不仅对于数学学习有着特别的重要性,而且也是数学活动的一个基本形式。特别是,所谓的“解题策略”更应被看成数学思维的一个重要方面。

就“问题解决”(包括中国的“数学方法论”)的现代研究而言,著名数学家、数学教育家波利亚关于“数学启发法”的研究为此奠定了必要的基础,因为,正是他从总体上确定了这种研究的性质:尽管不存在可以机械地用于解决一切问题的“万能方法”,“各种各样的规则还是有的,诸如行为准则、格言、指南,等等。这些都还是有用的”。这也就是指,我们可以而且应当由已有的成功实践总结出一般的方法或模式(这就是所谓的“解题策略”),以便在今后的类似情况中得到重要的启发。

波利亚还明确指出,一些定型的建议和可以被看成“数学启发法”的主要内容,特别是,“可能任何类型的思维守则都在于掌握和恰当地运用一系列合适的提问。”④这就十分清楚地表明了“提出问题”与解题能力之间的重要联系。

以下就是波利亚针对解题过程的各个主要步骤所提出的一些启发性的问题⑤:

第一,“弄清问题”。未知数是什么?已知数据是什么?条件是什么?满足条件是否可能?要确定未知数,条件是否充分?或者它是否不充分?或者是多余的?或者是矛盾的?

第二,“拟定计划”。你以前见过它吗?你是否见过相同的问题而形式稍有不同?你是否知道与此有关的问题?你是否知道一个可能用得上的定理?这里有一个与你现在的问题有关,且早已解决的问题,你能不能利用它?你能利用它的结果吗?你能利用它的方法吗?为了能利用它,你是否应该引入某些辅助元素?你能不能重新叙述这个问题?你能不能用不同的方法重新叙述它?你能不能想出一个更容易着手的有关问题?一个更普遍的问题?一个更特殊的问题?一个类比的问题?你能否解决这个问题的一部分?仅仅保持条件的一部分而舍去其余部分,这样对于未知数能确定到什么程度?它会怎样变化?你能不能从已知数据导出某些有用的东西?你能不能想出适于确定未知数的其他数据?如果需要的话,你能不能改变未知数或数据,或者二者都改变,以使新未知数和新数据彼此更接近?你是否利用了所有的已知数据?你是否利用了整个条件?你是否考虑了包含在问题中的所有必要的概念?

第三,“实现计划”。你能否清楚地看出这一步骤是正确的?你能否证明这一步骤是正确的?

第四,“回顾”。你能否检验这个论证?你能否用别的方法导出这个结果?你能不能一下子看出它来?你能不能把这结果或方法用于其他的问题?

由此可见,适当地提问题事实上是“解题策略”的一个重要组成部分。当然,提问的恰当性不仅是指“在解题过程的不同阶段应当提出不同的问题”,而且也是指我们应当根据具体情况灵活地去运用这些“问题模式”———从而,就如我们不应将“解题策略”简单地理解成可以机械地用于解决各种问题的“万能方法”,我们在此也不应将“提出问题”看成某些现成策略的简单应用,这同样也是一种创造性的劳动。

2.“继续前进”与问题提出。

对于解决问题能力的突出强调,正是20世纪80年代在世界范围内盛行的“问题解决”这一数学教育改革运动的主要特征。然而,相关的实践又已表明,这一运动也有着明显的局限性,特别是,在相关的教学活动中,无论是学生或教师常常都只是满足于用某种方法(包括观察、实验和猜测等)求得问题的解答,却忽视了还应进行进一步的思考和研究,如在这些看上去并无联系的事实背后是否隐藏着某种普遍性的理论,这些事实能否被纳入某个统一的数学结构,等等。而这些又正是数学思维的一个重要特点。

正是基于这样的认识,人们明确提出:“求取解答并继续前进。”又由于“前进”的关键在于如何能由已完成的工作引出新的研究问题,因此,这也就从又一角度更为清楚地表明了学会提出问题对于数学学习的特殊重要性。

以下就是这方面常用的一些策略。

(1)一般化。这就是指,如何能对已获得的结果作出推广以求得更为一般的结果。

例如,在掌握了“三角形的内角和为180°”以后,我们就应进一步去思考如何能够求得四边形、五边形乃至n边形的内角和,也即如何能将所获得的结果由三角形推广到一般的多边形?另外,“如何能由长方体的长、宽、高求取它的对角线”,显然就是将以下的问题由平面推广到了空间:“如何由长方形的长和宽去求取它的对角线”;以下则是这一问题的进一步推广:“已知平行六面体从对角线的一个端点出发的三条棱的长度以及三棱间的三个夹角,求对角线的长。”“已知正八面体的棱,求其对角线的长。”……

(2)求变(加大难度)。除去“一般化”以外,如何能将问题变得更难一些显然也是发展與深化认识的一个重要途径———这也就是这里所说的“求变”的主要含义。

例如,在解决了通常意义下的“幻方问题”(指如何在“九宫格”中分别安放1、2、3、……9这样9个数字,并使得每一行、每一列、每条对角线上数字的和都相等)以后,我们就可通过“加大难度”引出如下一系列新问题,通过求解这些问题我们便可更好地理解相关的解题策略:

第一,原先所用到的数字是1到9,能否用2到10这9个数字去完成同样的工作?又能否采用87到95这9个数字?

第二,能否用3、6、9、12、15、18、……27这9个数字去完成同样的工作?或是用1到9这9个数字的其他倍数?

第三,能否用5、8、11、14、17、20……29这9个数字去完成同样的工作?或是任何一个算术级数?

(3)反向思维。这就是指通过交换问题中的已知成分与未知成分以引出新的问题。例如,如果由勾股定理作为出发点,我们就可通过“反向思维”引出如下的问题:边长满足a2+b2=c2的三角形是否一定是直角三角形?

容易看出,反向思维与“充分必要条件”的研究有着十分密切的联系。然而,应当强调的是,通过交换已知与未知成分所得出的又并非总是等值的情况,也可能是所谓的“开放题”,从而就为新的探究活动提供了极大的空间。

例如,以下的钱币组合问题是十分容易解决的:试计算出3个5角的硬币与4个1元的硬币的总面值:(3×5)+(4×10)=55(角)=5元5角。

进而,经由交换已知成分和未知成分,我们就获得了这样的问题:如何用5角的硬币与1元的硬币合成5元5角?显然,这时存在多种可能的组合,从而也就为我们通过加大难度去提出问题开拓了新的可能性。如:

我们能否完全用5角的硬币去合成5元5角?

我们能否完全用1元的硬币去合成5元5角?

如果用5角的硬币与1元的硬币合成5元5角,怎样搭配可以使得所使用的硬币数目最少?

如果用5角的硬币与1元的硬币合成5元5角,怎样搭配可以使得所使用的硬币数目最多?

对于任意一个介于所说的最少数目与最多数目之间的正整数而言,我们是否都可使用这么多的5角与1元的硬币合成5元5角?

3.学会学习与提出问题。

相对于具体知识和技能的学习而言,如何帮助学生学会学习显然更为重要。

就上述目标的实现而言,以下的一些提问策略是特别有用的。

(1)“为什么?”

显然,经常问“为什么”正是促成由“知其然”向“知其所以然”转变的关键所在,就数学学习而言,这更有利于防止对于算法的机械记忆与模仿并真正实现理解学习。另外,经常问“为什么”也是导致严格逻辑证明的一个重要原因———更为一般地说,这十分有利于学生逐步养成一定的理性精神与批判能力。

值得指出的是,在学生出现错误时,要求他们对自己的做法说明理由也可帮助教师更好地了解学生真实的思维过程,包括找出错误的原因,从而可以更有针对性地工作。

例如,学生在进行乘法运算时出现如下错误很可能是由于“不适当的一般化”,即是将加法的相关性质———互补性———不恰当地推广应用到了乘法之中:

4×7=(4-1)×(7+1)=3×8。

对此,我们应帮助学生养成这样的思维习惯,即在出现错误时应当深入地去思考相应的做法为什么是错的,后者对于认识的深化显然也十分有益。例如,就上例而言,对于错误原因的具体分析将有助于学生更为清楚地认识在加法与乘法之间所存在的重要差别,从而就可有效地防止类似错误的反复出现。

(2)“同与不同?”

这方面的思考显然构成了数学中的分类,特别是数学抽象的直接基础;另外,从更深入的层次看,“类比联想”的核心正是“求同存异”,从而也就同时包含了“同”与“不同”这样两个方面的思考:所谓“求同”,就是指如何通过抽象分析找出两个对象的类似之处,所谓“存异”,则是指在由已知事实去引出新的猜测时,我们又应特别注意两者的差异,也即必须依据对象的具体情况作出适当的“翻译”或“调整”。

应当提及的是,在一些学者看来,善于进行比较直接关系到了学习的本质。例如,按照瑞典著名教育家马登的“现象图式学”,学习的本质就是鉴别,鉴别又主要依赖于比较。由此也可印证“变式理论”的合理性。

再者,适当的比较显然也是“优化”的必要基础。对此我们将在下一节中作出具体论述。

(3)“回头看。”

波利亚关于解题活动各个主要步骤的分析显然表明:总结与反思也应被看成解题活动的重要组成部分,这也就是指,在问题获得解决以后我们还应对整个解题过程作出回顾,并深入地思考能否用别的方法求解同一问题,是否存在更为简单的解题方法,等等。

应当指明的是,除去“问题解决”以外,我们还可在更大的范围应用“回头看”这一策略。例如,在一个学段的学习任务完成以后,我们就应指导学生对相应的学习内容作出回顾,特别是,各个学习内容之间存在怎样的联系,什么是教材呈现的逻辑线索,在此又是否存在其他的选择,等等。显然,这些问题的思考不仅有利于学生跳出细节,并从整体上进行把握,而且也十分有利于学生超越教材逻辑线索的束缚,从而建立起更加合理的认知框架。

事实上,这也应当成为复习总结课的一项重要内容,我们应帮助学生逐步养成“回头看”的思维习惯。

(4)元认知。

研究表明:这正是解题活动高度自觉性的一个具体表现,即解题者对于自己所从事的活动,包括做什么(what)、为什么要这样做(why)、做了以后又取得了什么样的效果(how),始终具有清醒的自我意識,并能及时作出必要的评价与调整。由于这些考虑都以解题活动作为直接的对象,达到了更高的思维层次,因此人们往往就将这方面的活动称为“元认知”。

除去“问题解决”以外,上述思考对于一般的学习活动显然也十分有益,特别是使之真正成为一种高度自觉的活动:我们不仅应当努力增强学习活动的计划性,而且也应在整个学习过程中始终对于自身所从事的学习活动,包括学习策略的应用与进展情况等保持清醒的自我意识,并能及时作出必要的评价与调整。

另外,相关的思考显然也表明,就学生提出问题能力的培养而言,不应被理解成对于各个提问策略的机械应用,恰恰相反,这里的关键也在于如何能够依据具体的学习内容与情境提出恰当的问题。例如,就“问题解决”而言,无论评价或调整我们显然都应“盯紧目标”,也即始终不应忘记我们所做的一切都是为了解决所面临的问题;另外,如果所从事的是抽象概念的学习,我们就应当经常问自己这样一些问题:究竟什么是相关概念的本质,我能否为这一概念举出一个实例,这一概念又与哪些概念密切相关,在它们之间有着什么样的共同点与不同点,等等。

最后,应当强调的是,除去上面已提及的“问题解决”、“继续前进”、“学会学习”等具体目标以外,数学教学中的提问还有着更深层的意义:通过问题情境的设置我们可以不断培养与调动学生的好奇心,并促使他们积极地去进行探究,包括因此而获得深层次的快乐———更为一般地说,这事实上也就直接关系到了如何能够更好地发挥数学的文化价值。因此,努力培养学生的问题意识,并促使学生积极地去进行思考,从而逐步学会思考,这应当被看成数学教学的一个主要目标。

由以下的论述与实例我们可以更为清楚地认识实现上述目标的重要性与紧迫性。

“解决问题也许是一个数学上或实验上的技能而已,而提出新的问题、新的理论,从新的角度去看旧的问题,却需要创造性的想象力,而且标志着科学的真正进步。”⑥

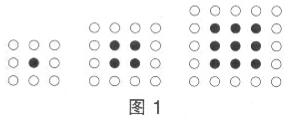

以下是几年前在中国和美国部分地区间进行的一项比较研究中的一个试题:就图1所示的情景提出三个数学问题,要求一个较为容易,一个较难,另一个则难度适中。⑦

结果表明:美国学生对于此类问题普遍感到较为容易,对中国学生来说却是相反的情况。事实上,这次测试共包括两个部分:第一部分要求学生按照所给出的情景———共有3个情景,图1是其中之一———分别提出易、中、难三个数学问题,但不需要求解;第二部分则要求学生实际求解试卷中根据特定情景所直接给出的两个数学问题。结果美国学生普遍地感到第二部分难于第一部分,对中国学生而言第二部分则似乎没有任何困难,但面对第一部分他们却显得完全不知所措。虽然这只是以小学四年级学生为对象所做的一次测试,但设计者后来又对中国的中学生甚至大学生进行了同样的测试,结果也出现了同样的情况。由此可见,中国学生与美国学生相比较为缺乏提出问题的能力。

注释:

①顾泠沅等:《寻找中间地带》,上海教育出版社,2003年版,第174~175页。

②引自《从实习场到实践共同体》,载乔纳森等主编:《学习环境的理论基础》,华东师范大学出版社,2002年版,第31页。

③祝家林:《小学数学课堂中学生答问从众现象之反思》,《湖南教育·数学教师》,2007年8月号。

④波利亚:《数学的发现》,第二卷,内蒙古人民出版社,1980年版,第127页。

⑤详见波利亚:《怎样解题》,科学出版社,1982年版。

⑥英费尔德、爱因斯坦:《物理学的进化》,上海科学技术出版社,1962年版,第66页。

⑦这一材料由贵州师范大学副校长吕传汉提供。