建构性反思:让教师会听、会做、会说

王洁

建构性反思是针对解构性、分解性反思而言的,是在已有经验的基础上形成新的经验,获得新的认识的过程;是“已成的我”和“现在的我”的对话,是努力摆脱“已成的我”,不断获得新的发展的过程。

在校本研修活动中,建构性反思的关键是组织者和参与者对活动中合理的、有效的思想与行为的认可,对不合理的、无效的思想与行为的检讨,并且在这两者的基础上进行创造性的构思,形成解决问题的新方案。无论是研修活动的组织者还是参与者,都需要进行建构性反思。对教师而言,建构性反思能力的获得是一个逐渐发展和积累的过程。

由于反思一方面必须借助于语言符号,使之具有可沟通、可对话、可讨论的性质,另一方面则强调参与的教师之间与其他相关者之间的交互批判、思考与共鸣,使之在平等与自由沟通的条件下,相互启发,共同成长。因此,教师要实现建构性反思能力的发展,必须做到:把“听懂”的东西做出来;把做好的东西“说”出来。在此基础上达成行动与反思的融合。

把“听懂”的东西做出来

如同一个认真听医生的教导,却不照着去做的病人不会使身体好转一样,一个只满足于空谈、只满足于接受理念和观念而不去实践的教师也不能成为一名好的教师。在教学实践中,仅仅知道是很不够的,我们还要努力地获得它,运用它,使自己在实践中真正把握我们所“听懂的”、所“理解”的理论。

这种实践的行动是我们自己的主动和积极的行动,它不是一种被迫的活动,而是出自我们专业发展的一种自觉要求。“人们必然按照他们行动的方式找到新的思想和方法,不是仅用思考的方式获得思想和方法”①,教师要将听到的、看到的理念和经验真正内化并赋予意义,行动和实践是一种很好的途径。

实例:我们的课堂观察与诊断②

我们是一所农村初级中学,外语组有12名英语教师,其中11位是中学初级教师。教研活动中,大家达成共识:农村学校的学生家长无法给子女提供英语学习指导,老师在课堂上要增加练习和训练。我们这样做了,但一段时间下来,学生的英语成绩依然止步不前。我们困惑了。

区教研室的老师听课后,对我们的课堂进行分析,跟我们讲有效教学的理论与课堂实施的要点,如引入新知时,要有铺垫,要注意提问的层次性;进行变式训练时,要照顾不同层次的学生,要在对学生充分了解的基础上进行开放训练;要把握好新旧知识的固着点,即教师对教材的处理讲解要立足课本,增加课堂英语信息量的输入等。

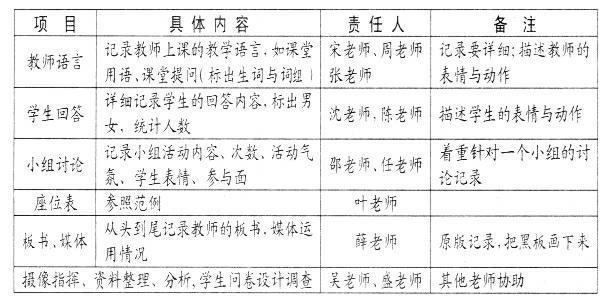

听了之后,我们深受启发,于是选择课文《TheHeroontheWall》,按照教研员介绍的有效教学的方法进行设计,并借助“课堂临床观察与诊断”的方法(见下表)进行观察。

我们12个人比照有效教学的策略,反复地观看录像,整理实录,分析、统计教师的每一个提问,研究每一个教学环节中,教师提问学生的单词、词组和句子。通过对数据的分析和讨论,我们发现,老师在引入课文及新知时,铺垫不到位。例如在有关课文内容回答的9个问题中,只有1个疑问句,1个反意疑问句,其他均为特殊疑问句。当老师问一个A级水平的同学:“Didhewanttothankaninn-keeper?”学生流利地回答“Yes,hedid.”但当老师追问:“Why?”这位学生考虑了几秒钟,无法回答,然后无奈而又害羞地翻开书本,找出答案后朗读。显然这些问句难度较大,老师的提问也只针对程度好的学生,但即便这些学生不看课本也无法回答,程度差的学生更是无法理解、无从着手,致使学生的回答非常被动,只有两位学生举手……

这一次课堂录像研究的经验告诉我们,唯有从课堂实际出发,实实在在地分析课堂教学行为,才能直观有效地了解教与学之间存在的问题。理论听起来有道理,但要真正地“做”出来并不容易。

“把听懂的东西做出来”,其实质是“知”与“行”不断对话的过程。理论上通了,实践上未必能做好,从理论到实践之间有一个很难跨越的鸿沟,“懂得如何做”与“做”两者不仅并不相等,而且两者还不具备必然的因果关系。从这个意义上来看,“把听懂的东西做出来”是教师用建构性反思形成的思想和方法,指导自身实践的过程,它能扩展教师运用理论工具分析、解决和处理问题的能力,是教师将理论与实践相结合的一种可操作的途径。

把做好的东西“说”出来

这里的“说”有两个方面:一是真正的说,比如说“讲故事”;“说”的第二个方面是间接的“说”,即写出来。无论是“讲”出来,还是“写出来”,他们的真正含义都是将教师内在的东西进行外化的过程。

“讲故事”和“写课例”都是教师在校本研修活动中,进行建构性反思的一种很好的方法,因为故事和课例“能够在描述复杂的因果关系的同时,包括隐含的背景因素,而这些背景可能对理解问题很关键,但却难以总结归纳”③。因为只有实践者参与了这样的故事或课例,才能够讲述并且理解知识是怎样被运用到行动中去的。

实例:六条腿的青蛙④———一则来自幼儿园的故事

黄老师经过佩文处,见佩文已给青蛙装上了三条腿,于是帮她写上名字,边写边说:“终于要成功了,只要再装上一条腿和舌头就成功了,对吗?”佩文高兴地点点头。

黄老师正在计算角指导学生,佩文拿着青蛙给老师看。老师接过青蛙问佩文:“青蛙有几条腿呀?”显然佩文的青蛙还缺一条腿,她回答道:“有两条。”于是黄老师把她带到青蛙图片的展示角,指着墙上的大青蛙图片问:“青蛙有几条腿,我们一起数数看。”佩文抬着头,跟着老师的手指数起来:1、2、3、4。老師笑着说:“两条在前面,两条在后面,对吗?”佩文点点头。黄老师弯下腰,请佩文一起数自己做的青蛙,当数到第四条时,黄老师笑了:“哎哟,第四条腿到哪里去了?它说没有第四条腿,就跳不动了,帮它装上去好吗?”佩文伸手接过青蛙:“它会跳得远的!”老师没有否定:“等你装好了,它会跳得更远。”佩文点点头,拿着青蛙走了。

黄老师正在和一个女孩给大树围上小草,佩文拿着她第三次加工的青蛙给黄老师看。这一次的青蛙上面有两条短短的腿,下面有四条长长的腿。黄老师惊讶地问:“哎呀,现在变成几条腿啦?”佩文和老师一起数,然后看着老师答:“六。”佩文的小手捏在一起,不知怎么办了。边上小朋友插进来说:“青蛙应该是四条腿的。”黄老师笑着指给佩文看青蛙:“看,青蛙有四条腿,两条短短的在前面,两条长长的在后面。”佩文顺着老师指的地方看,老师继续问:“看看哪里两条腿多出来啦?”佩文犹豫地从两边各拿走一条长腿。

过了约五分钟,佩文拿着青蛙又来找黄老师,青蛙还是装了六条腿。这次上面仍是两条短短的腿,下面则变成了两条短腿和两条长腿。黄老师蹲下来问:“看看,几条腿呀?”佩文两手指着青蛙的腿说:“两条长的,两条短的。”然后看着老师。老师指了指粘在上半身两边的腿问:“那么这两条是什么呀?”佩文看着老师,小手又捏在了一起,轻轻地说:“这两条是手。”

黄老师又把佩文带到展示区,指着墙上的大青蛙给佩文解释:“小青蛙呢,它是没有手的。它是四条腿的,这两条短腿是前腿,就像我们的手一样,这两条长腿是后腿,就像我们的脚一样的。”然后,老师指着佩文的青蛙说:“把这两条腿拿走,就行了。”佩文自己拿着青蛙对着墙上看,好像在研究,等教师回来,佩文已把下面的两条短腿取下。

当一位老师说起这个片段时,大家第一个感觉是那小姑娘真的是很天真的,她把青蛙也想象成像人一样的有两条腿还有两只手。然而大家笑过之后,开始议论开来了:看似儿童天真的表象后面是什么呢?佩文把她做的青蛙一共拿给黄老师看了五次,在这五次中老师的反应是什么?为什么前四次老师始终没有意识到:女孩认为青蛙应该有两只手的这个事实,直到最后才发现了这一点?在这个过程中,孩子的直接经验和间接经验发生了冲突,出现了概念上的问题。在孩子问老师的过程中,老师应该如何作为呢?不给孩子直接的答案,而是一次又一次地鼓励孩子自己去解决问题?还是……你会怎么做呢?

事实上,“故事和课例”使教师从自己直接面对的事件中抽身出来,建立起某种思考的认识状态,它“使思想脱离实践,又让思想回归实践之中”。当我们审视我们所讲的、所写的东西时,我们客观化了的思维也在审视着我们,它让我们能够区分知情者和已知内容,又容许我们重新认识它。这是一个建构过程,是一种充满思考的活动和充满活动的思考。

当然,作为一个能够作为教师建构性反思载体的故事或者课例,有这样几个要素:条件和背景,要说明故事发生的环境和条件;有主题,故事或课例是针对某种现象或某种情况的,它的根本目的不在于研究,而在于解决问题;对故事关键环节要有详细的描述,围绕关键问题讲如何处理,最好还要讲具体措施,等等。

行为跟进:达成课堂改进与理论的互动

“行为跟进”是将教师研修活动中建构性反思的成果付诸行动的过程,是校本研修的后续阶段,也是研修活动取得完满的关键。不管研修的过程是多么令人愉快,让人有启发,如果在研修活动中获得的想法,不能付诸行动,没有成功地实施的话,或许参与研修活动对于教师成长的作用也就只有一半的功效。

事实上,“行为跟进”体现了“知行合一”的认知方式,是教师实践与理论相结合的一种可操作的途径,因为如此一来有望达到“即知即行、知而能行、行而后知⑤”的境界。

研修活动中的“行为跟进”,是教师深思熟虑之后的行动,是将“跟进的行为”视为在真实的、具体情境下,运用自己建构性反思之后形成的思考和想法,处理真实事件的行动。否则,如果仅仅关注文本讨论、表述,研修成果最多也只能成为你的一种谈资,一种话语的材料。有效的校本研修是以教师教学能力增长为导向的,而不是以教师谈资增加为导向的。在这个意义上,“行为跟进”为提升教师解决问题的能力提供了导向性的策略。它也使教师真正成为研修活动的主人。

虽然“行为跟进”是将教师在研修过程中获得的建构性反思的成果付诸行动的过程,但事实上,“行为跟进”与“建构性反思”是两个不断交替进行的环节。中小学教师的校本研修活动是以问题解决为导向的,是教师在解决教育实践问题的过程中展开理论与实践的对话的过程。

在“行为跟进”与“建构性反思”不断交替进行的过程中,教师小组以课例为载体,在群体对话中,通过建构性反思形成教师个人和集体对课例所涉及的情境、问题的看法和观念,并产生相应的应对策略,将之运用到真实的情境中,由此产生新的课例。然后在新旧案例(课例)的比较中,解决现实问题,形成实践智慧。事实上,通过“行为跟进”促使教师思考品质的发展和成熟,即教师有自觉反思的心向、增长必要的反思技能,最后达成思考品质的成熟,成为真正的反思型学习者。

注释:

①迈克·富兰著:《变革的力量———透视教育改革》,教育科学出版社2000年版,第25页。

②选自上海青浦区商榻中学的资料,未发表。

③封莉蓉、周卫主编:《把最宝贵的给孩子———宋庆龄幼儿园质的案例研究》,人民教育出版社2001年版。

④根據上海市徐汇区教师进修学院张国华:“这节课的‘知识点在哪里?”改编,未发表。

⑤饶见维著:《教师专业发展———理论与实务》,五南图书出版公司1998年版,第215页。

(作者单位系上海市教育科学研究院)