非洲猪瘟后疫区生物安全措施的实施效果

摘要:本研究针对辖区内的23家中型和小型养猪场进行了调研,涉及免疫情况、生产成绩及非洲猪瘟后的生物安全措施。调研发现,猪场实施了14种疫苗免疫,其中猪瘟、口蹄疫等免疫覆盖率较高。仔猪疫病免疫次数情况显示,猪瘟和蹄疫的免疫策略相对一致,而猪伪狂犬的免疫较为复杂。针对非洲猪瘟后的生物安全措施,提出了隔离监测、生物安全设施建设、人员管理培训及应急预案等建议。

关键词:非洲猪瘟;后疫区;生物安全措施;实施效果

养猪业是我国农业的重要组成部分,其健康发展对保障国内猪肉供应具有重要意义。近年来,猪病频发,尤其是非洲猪瘟的暴发,给养猪业带来了巨大挑战。本研究旨在调查辖区养猪场的免疫现状、生产成绩及非洲猪瘟后的生物安全措施,以期为提高猪场疫病防控水平和养殖效益提供参考。通过实地调研,分析猪场在免疫接种、生产管理及生物安全方面的现状,探讨存在的问题,并提出相应的改进措施,以促进养猪业的可持续发展。

1 非洲猪瘟

非洲猪瘟的死亡率极高,尤其是在高致病性病毒株感染时,死亡率可达100%。这使得非洲猪瘟对养猪业造成了巨大的经济损失,尤其是在疫情暴发后,往往需要采取扑杀、隔离等措施进行控制,进一步增加了经济负担。目前,针对非洲猪瘟尚未开发出有效的疫苗,控制措施主要依靠生物安全、监测、早期发现与扑杀等手段。各国在防控非洲猪瘟时需加强对养殖场的管理,确保生物安全措施得以落实,减少疫情的发生和传播风险。非洲猪瘟(ASF)是一种由非洲猪瘟病毒引起的高度传染性猪病,病毒主要通过直接接触、带有病毒的猪肉制品及其环境传播。自2018年非洲猪瘟首次在中国暴发以来,给全球养猪业带来了巨大的挑战。非洲猪瘟病毒对猪群致命性极强,病死率接近100%,目前尚无有效疫苗,且病毒在环境中可存活较长时间,这使得防控工作变得异常艰难。非洲猪瘟的症状包括高烧、食欲丧失、皮肤发红或发紫、呕吐和腹泻等,猪只一旦感染,病程迅速且致死。

针对非洲猪瘟的防控,后期的安全措施显得尤为重要。首先,加强生物安全管理是防控的核心措施。养殖场应加强入口控制,禁止外来人员和车辆随意进入,避免病毒通过外界传播。其次,严格的消毒措施不可忽视,所有进出猪场的设备、人员及运输工具需进行彻底消毒,以避免病毒被带入。与此同时,强化动物检疫,确保所有外来猪只进行健康检查,并及时隔离和观察,以降低疫情传播的风险。加强猪场周边的环境监测和疫病监控也是防控中的重要环节。通过定期检查猪只健康状况、环境样本检测以及及时报告疫情,能够在疫情初期进行有效干预,防止疫情蔓延。最后,增强养殖人员的防疫意识和操作规范,通过培训和应急演练,提升应对突发疫情的能力。

2 调查设计

2.1 调研范围

本次调研覆盖了辖区内的1个县、5个乡镇,共涉及23家中型和小型养猪场。在这些猪场中,有7家猪场的存栏量在50至300头之间,14家猪场的存栏量在301至700头之间,另有2家猪场的存栏量超过1 000头[1]。在这些猪场中,有19家实行自繁自养模式,而另外4家猪场则不饲养母猪,专门外购仔猪进行育肥养殖。

2.2 调研方法

第一,调查问卷设计

编制了一份包含畜禽基本信息、养殖生产状况、免疫接种情况以及生产绩效等内容的问卷。

第二,调查实施方式

采取上门调查的方法,进行一对一的面谈交流。每户调查至少由两人参与,一人负责访谈,另一人负责记录相关信息。

3 调查情况

3.1 免疫病种选择数量情况

根据调研结果,在19家猪场中,共实施了14种疫苗免疫,包括猪瘟、口蹄疫、伪狂犬病、蓝耳病、圆环病毒病、喘气病、链球菌病、腹泻、丹毒、肺副伤寒、副猪嗜血杆菌病、细小病毒病和乙脑。仔猪从出生到出栏,最少有4种疫苗被选择,涉及4个猪场,大多数选择了猪瘟、口蹄疫、伪狂犬病和圆环病毒病;而最多有10种疫苗被选择,涉及2个猪场,对于母猪的免疫病种,大多数猪场在育肥猪的基础上增加了1至2种疫苗。各病种的免疫情况详见表1。

调查结果显示,猪瘟、口蹄疫、伪狂犬病、圆环病毒病的免疫覆盖率最高。猪瘟和口蹄疫在母猪和仔猪中的免疫率均达到100%;伪狂犬病在仔猪中的免疫率为78.9%,在母猪中为88.2%;圆环病毒病在仔猪中的免疫率为73.7%,在母猪中为47.0%。后备母猪的细小病毒病免疫率为88.2%,乙脑的免疫率为52.9%[2]。

3.2 仔猪疫病免疫次数情况

猪瘟和蹄疫的免疫次数较为相似,均为免疫一次1次、免疫两次及以上3次、超剂量免疫6次。这表明这两种疫病在防控策略上相对一致,表明对其的免疫重视程度较高,且实施较为普遍。超剂量免疫的设置可能反映了这两种疫病的潜在威胁,养殖者更倾向于采取更强有力的预防措施。猪伪狂犬的免疫情况较为复杂,免疫一次8次,免疫两次及以上7次,超剂量免疫5次,显示出其对仔猪的感染风险相对较高,养殖场对该疫病的防控措施较为积极。圆环病毒和副猪的免疫策略相对保守,免疫一次1次和2次,免疫两次及以上的比例相对较低,可能与其疫病流行情况和实际感染率有关。其他疫病如蓝耳、喘气、链球等则显示出在免疫次数上没有实施两次以上的免疫,提示养殖者在应对这些疫病时可能还需加强免疫措施和健康管理策略,以降低仔猪的疫病风险,提高整体养殖效益。针对不同疫病,制定科学合理的免疫计划是提升猪只健康水平和养殖效益的关键。

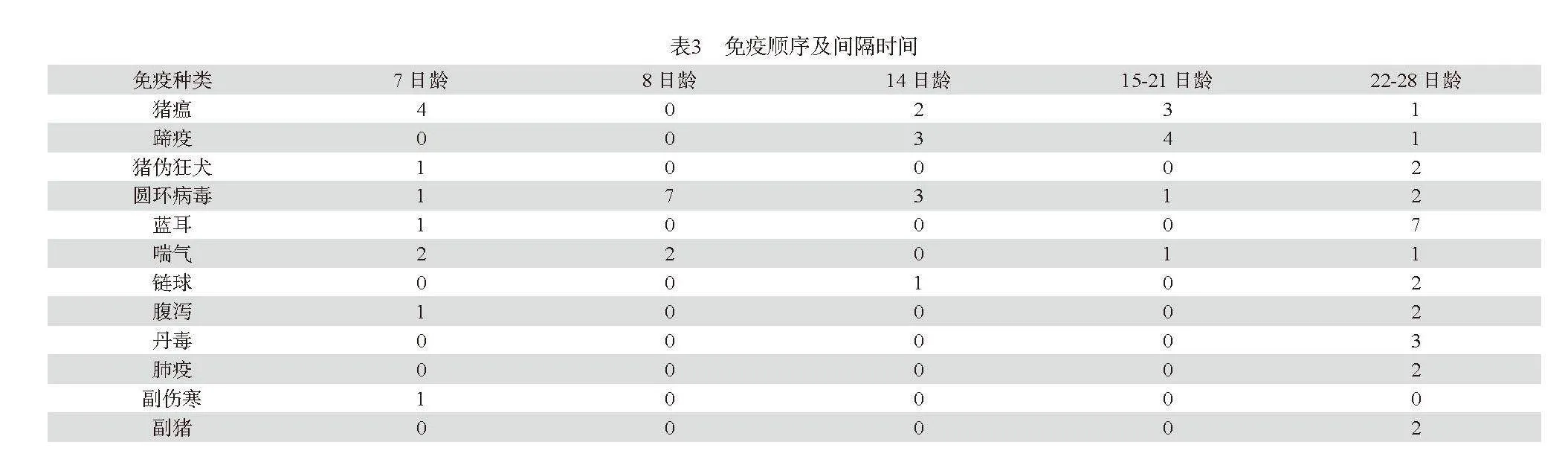

3.3 免疫顺序及间隔时间

表3中的免疫顺序及间隔时间提供了不同疫病在仔猪各个阶段的免疫策略,这对提升仔猪健康水平和预防疫病传播具有重要意义。猪瘟的免疫在7日龄、14日龄和15~21日龄分别有4次、2次和3次的免疫措施,这表明猪瘟在仔猪生长初期的防控十分关键[3]。虽然在8日龄时没有进行免疫,但在后续阶段的加强免疫显示出对其潜在风险的重视。蹄疫的免疫安排相对集中,特别是在14日龄和15~21日龄分别有3次和4次免疫,这种高频次的免疫反映出对蹄疫的高度关注,尤其是养殖场对该疫病的流行状况有清晰的认识。猪伪狂犬在7日龄时进行免疫,后续在14日龄和15~21日龄没有安排免疫,直到22~28日龄才有2次免疫。这一策略可能与其免疫原理及仔猪免疫反应的特点相关。蓝耳和喘气在22~28日龄均有显著的免疫次数,分别为7次和1次,显示出这些疫病在仔猪成长后期的重要性。链球、腹泻、丹毒等疫病的免疫安排较少,提示养殖者在这些方面可能需加强重视。免疫的时机与频次应根据不同疫病的流行特点和仔猪的生长阶段进行合理安排,以最大限度地提高免疫效果,保障仔猪健康和养殖效益。针对不同疫病的免疫策略,应定期评估和调整,以适应不断变化的疫病防控需求。

3.4 生产成绩

在9个猪场中,虽然免疫措施各不相同,但都有效地抑制了疫情的发展,因此整体生产表现还算不错。对于17个实行自繁自养的猪场,其平均每胎健康仔猪的数量为10~15头,而平均每胎出栏的肥猪数量为10~13头。至于19个猪场的肥猪成本价(不含人工成本),大多数位于14.8至15.6元/kg之间,其中有3个猪场的成本控制在14.0元/kg以下,个别猪场甚至降至12元/kg,同时也有3个猪场的成本超过了16.0元/kg。

4 传统猪瘟防控方法

4.1 加强生物安全管理

生物安全管理是防控传统猪瘟的首要措施。为了防止病毒通过外部环境、设备、人员或车辆等途径传播,养殖场需要建立严格的生物安全隔离措施[4]。具体做法包括:首先,进入猪舍的人员和物资必须进行严格的消毒,包括衣物、鞋子、工具及运输车辆,防止外来病毒被带入。其次,设立动物进出区域的隔离带,实施“外界—内部”两级隔离,避免外来动物与猪群接触。第三,猪舍内要做好通风,确保空气流通的同时避免空气中的病原传播。生物安全措施包括对疫区和非疫区的区域划分,尤其要确保易感猪群与发病猪群保持严格的距离。通过这些措施,可以有效减少猪瘟病毒的传播,降低发生疫情的风险。

4.2 及时隔离发病猪群

及时隔离发病猪群是控制猪瘟传播的关键措施之一。一旦养殖场发现猪群出现异常症状(如高热、食欲下降、呕吐、便秘等),应立即对其进行隔离,防止病毒扩散到其他健康猪只。首先,发病猪群需要被迅速转移到单独的隔离区,并进行详细的临床检查和诊断。其次,隔离区内的所有物资、设备、人员等也要进行严格消毒,避免病毒进一步传播。对于已经感染猪瘟的猪只,应根据防疫规定进行处理,避免猪瘟病毒通过食用或其他途径传播到健康猪群。同时,养殖场应定期对猪群进行健康检查,发现疑似病例时及时隔离并采取必要的防疫措施。这一方法能有效控制疫情扩散,保护未感染的猪只,减少猪瘟的传播。

4.3 加强疫苗接种

疫苗接种是防控猪瘟的传统且重要手段之一。虽然目前还没有针对传统猪瘟的有效疫苗,但针对其他相关猪病的疫苗接种能够增强猪群的免疫力,有效降低其他传染病的发生率,减少猪群的整体健康风险[5]。一般来说,养殖场会根据不同区域的流行病学特点和疫苗的免疫程序,制定合适的疫苗接种计划,并定期对猪群进行疫苗接种。在疫苗接种前,应确保猪只的健康状况良好,避免患病猪只接错疫苗,避免不必要的免疫反应。此外,做好疫苗的储存和运输,保证疫苗的效力,防止因疫苗失效而影响免疫效果。加强疫苗接种能够提高猪群的整体免疫水平,从而在一定程度上增强抗病能力,有助于减少猪瘟等传染病的发生和蔓延。

5 非洲猪瘟后疫区生物安全措施

5.1 严格隔离和消毒

非洲猪瘟病毒的传播途径包括直接接触、空气传播、饲料及人员携带等。为了防止病毒从疫区扩散,首先必须加强隔离措施[6]。疫区内的猪只应严格与外界猪群隔离,任何新的猪只、人员、设备和物资都不能随意进入。尤其是对已经发现感染猪瘟的猪舍,必须进行全面的封锁,禁止人员进入。隔离区应设置专门的消毒通道,所有进入的人员、车辆、工具等都需经过严格消毒,确保不带入外部病毒。此外,疫区内外的交通要受到严格管理,疫区内的运输车辆与人员必须经过清洁和消毒,避免交叉传播。通过这些隔离和消毒措施,可以大大减少病毒扩散的风险。

5.2 猪群管理和淘汰策略

一旦确认猪群感染非洲猪瘟,应根据防疫规定采取快速有效的处理措施。所有疑似感染的猪只应立即隔离,并进行检测。对确诊为非洲猪瘟的猪群,通常建议实施“强制扑杀”政策,即对发病猪只和其接触过的猪群进行淘汰,防止病毒进一步传播。扑杀的猪只必须及时且安全地处理,通常会进行深埋或高温焚烧,并严格消毒处理所有与猪只接触的场地和设施。同时,处理后的区域也需要进行彻底清洁和消毒,以避免病毒残留。淘汰策略能有效降低猪瘟的传播速度,切断病毒的传播链条,从而减少其他健康猪只感染的风险。

5.3 环境监控与持续消毒

非洲猪瘟病毒能够在环境中存活一定时间,因此,环境的持续监控和消毒是防止疫情蔓延的关键措施。在疫区内,所有的猪舍、饲养设施、运输工具等都应定期进行彻底的消毒,使用高效的消毒剂清除可能存在的病毒。在消毒时,特别要注意猪舍的地面、墙壁、通风系统以及水槽、喂料器等猪只频繁接触的区域。此外,疫区周围的环境(如水源、垃圾堆放点等)也需要进行严格监控和消毒,防止环境中潜在的病毒成为传播源。同时,环保措施也至关重要,所有的废弃物和病死猪只应按照规定进行处理,不得随意丢弃或埋葬,以避免环境污染。通过持续的环境监控和高效消毒,可以有效减少病毒在环境中的存活和传播机会,为防控非洲猪瘟提供坚实的基础。

结语

通过本次调研对辖区养猪场的免疫现状、生产成绩及非洲猪瘟后的生物安全措施有了深入了解。研究发现,虽然大部分猪场在疫病防控方面做出了努力,但仍存在一些问题和不足。本研究的成果为养猪场提供了针对性的改进建议,有助于提高疫病防控能力和生产效益。展望未来,我们建议养猪场继续加强生物安全体系建设,优化生产管理,以应对不断变化的养殖环境,推动养猪产业的健康可持续发展。同时,相关部门也应加大对养猪业的政策支持和监管力度,共同保障我国猪肉市场的稳定供应。■

参考文献:

[1] 崔孟梅,李俊跃,赵世玉.集约化养殖场“三级圈”常态下非洲猪瘟的防控[J].养殖与饲料,2024,23(2):60-63.

[2] 白洁,隋金钰,周陈陈,等.关于构建高效的“点对点”调运监管模式的思考和探讨[J].中国兽医杂志,2023,59(5):153-154.

[3] 王岩,王媛媛,郭林宇,等.对欧盟非洲猪瘟等重大动物疫病特别贸易关注的分析与思考[J].中国动物检疫,2023,40(4):60-66.DOI:10.3969/j.issn.1005-944X.2023.04.013.

[4] 茶文芬.非洲猪瘟环境样品采样监测技术及应用[J].北方牧业,2023(22):16-16.

[5] 王珍妮.非洲猪瘟体液免疫应答优势抗原的筛选及抗体间接ELISA检测方法的建立[D].咸阳:西北农林科技大学,2022.

[6] 曾亮,王旺.基层非洲猪瘟疫情防控难点与解决方法[J].兽医导刊,2022(6):107-108.

收稿时间:2024-11-29

作者简介:许基杰(1994—),男,大专,助理兽医师。研究方向:动物疫病防控、养殖技术推广。