环境心理学视角下公共图书馆分馆空间功能分区的优化策略探析

摘 要:环境心理学强调环境对读者感知、情感、认知及行为的影响,是公共图书馆空间功能分区设计的重要理论依据。文章基于环境心理学视角,采用扎根理论方法,梳理了公共图书馆分馆空间功能分区的结构维度,并从“动态空间与静态空间的区分、开放性空间与私密性空间的平衡、功能性分区与舒适性设计并重”的三重维度,有针对性地提出了优化策略。

关键词:公共图书馆;分馆空间;功能分区;环境心理学

中图分类号:G258. 2 文献标识码:A 文章编号:1003-1588(2025)01-0042-05

公共图书馆作为知识传播与文化交流的重要平台,其空间设计与功能布局的重要性日益凸显[1]。随着人们对生活品质要求的提升,公共图书馆不再只是书籍的存储与借阅场所,更是人们学习、交流、放松乃至灵感碰撞的多元化空间[2]。因此,如何优化公共图书馆的空间功能分区,更好地满足读者的多样化需求,成为图书馆亟待解决的问题。环境心理学作为研究人类行为与环境之间相互作用的学科[3],提供了深入理解读者心理需求与行为模式的独特视角。环境心理学强调环境对人类感知、情感、认知及行为方式的影响[4],为公共图书馆的空间设计提供了宝贵的理论依据,图书馆通过运用环境心理学的原理和方法可以更加精准地把握读者的心理需求,设计更加人性化、舒适且高效的阅读环境。

公共图书馆分馆的空间功能分区是图书馆整体布局的重要组成部分[5],直接关系到读者的使用体验和图书馆的运营效率。合理的功能分区不仅能够引导读者的阅读行为,提高空间利用率[6],还能满足不同读者的多样化需求[7]。因此,从环境心理学视角出发对公共图书馆分馆的空间功能分区进行优化,具有十分重要的现实意义。

1 环境心理学视角下公共图书馆分馆空间功能分区的结构维度

本研究采用扎根理论方法(Grounded Theory Methodology)探讨环境心理学视角下公共图书馆分馆空间功能分区的结构维度:首先,选择深圳市最具代表性的公共图书馆分馆作为研究样本,包括深圳图书馆前海湾分馆、深圳图书馆北馆、悠·图书馆系列、罗湖区图书馆等;其次,采用多种数据收集方法,通过实地观察直接了解图书馆分馆的空间布局和使用情况,通过深度访谈获取读者、图书馆员和管理者对图书馆分馆空间的主观感受和意见,并整理访谈数据,进行开放式、主轴式和选择性编码。

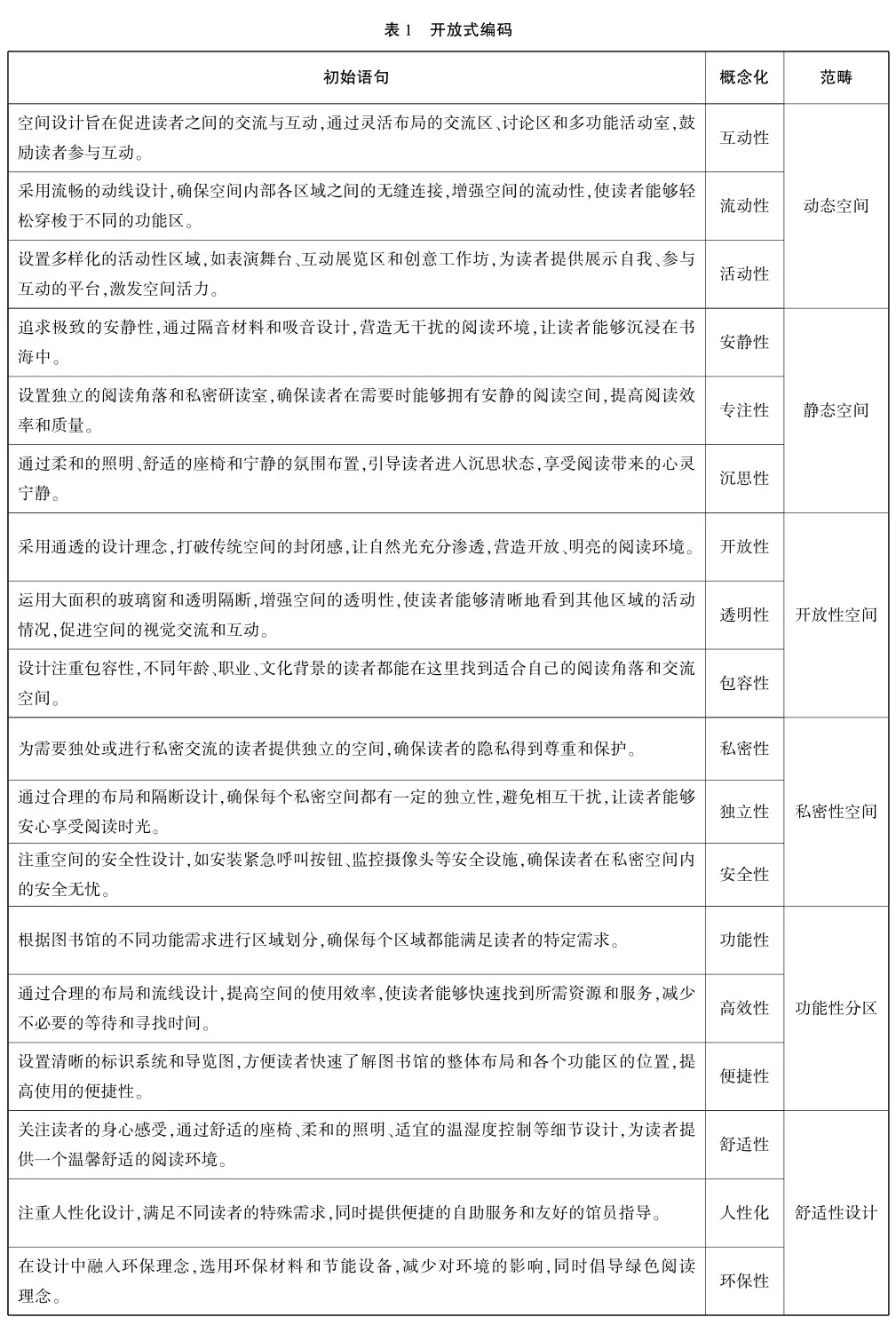

1. 1 开放式编码

图书馆在收集到原始数据后,要进行开放式编码(Open Coding)。这一阶段的任务是将数据分解成独立的单元(如句子、段落或事件),并为每个单元贴上标签(即编码),以反映其内容和意义[8],在环境心理学视角下可能会识别与空间功能分区相关的各种概念标签。开放式编码范畴化结果见下页表1。

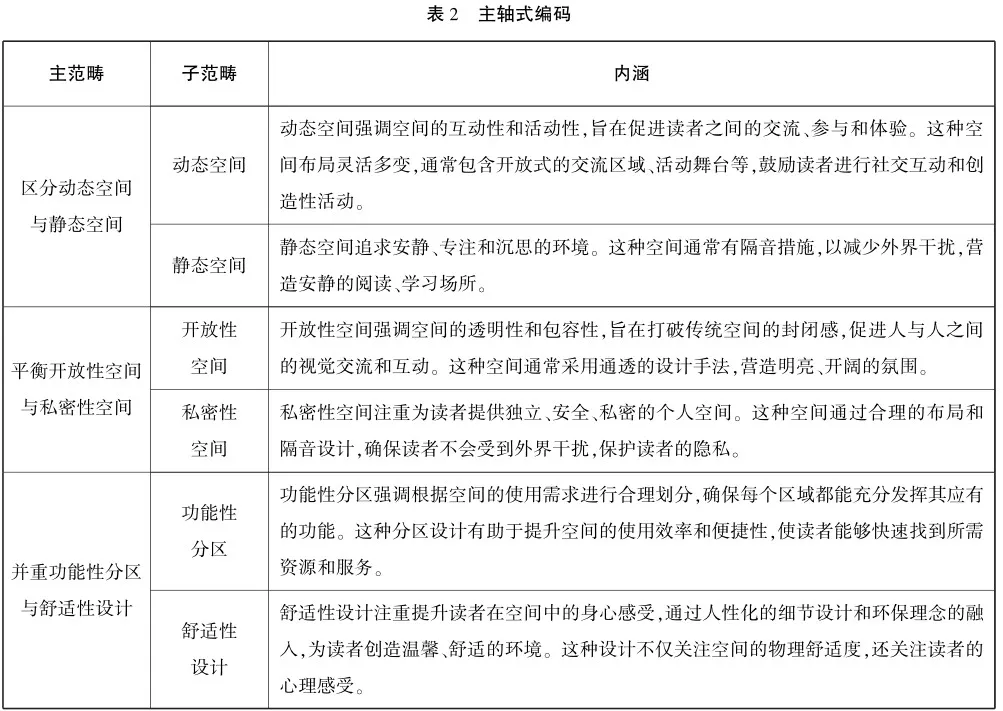

1. 2 主轴式编码

在开放式编码的基础上,图书馆要进行轴心式编码(Axial Coding)。这一阶段的任务是将相似的编码归类到更高级别的类别或主题中,揭示它们之间的关系和模式,在环境心理学视角下形成空间功能分区的各种范畴关系。主轴式编码结果见表2。

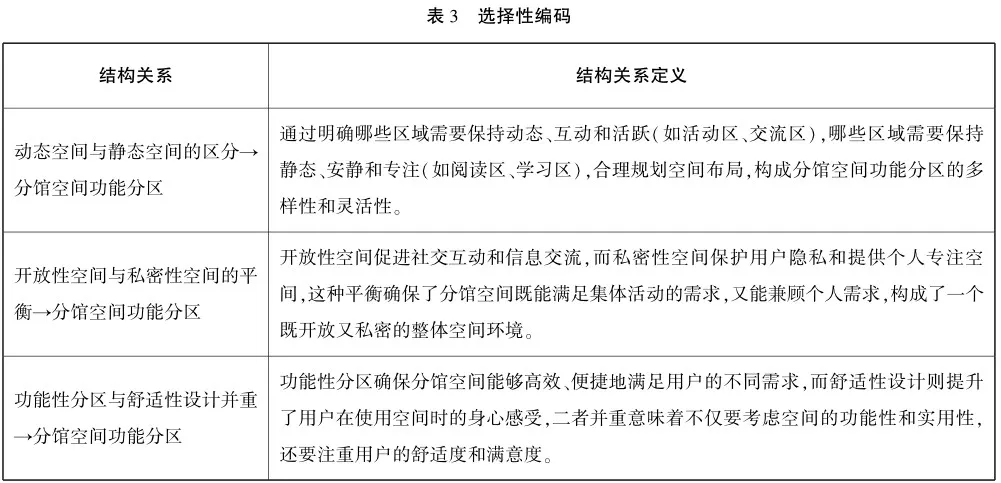

1. 3 选择性编码

选择性编码(Selective Coding)是从轴心式编码中提炼核心类别或主题,作为整个研究的理论框架,在环境心理学视角下可能会将“动态空间与静态空间的区分”“开放性空间与私密性空间的平衡”以及“功能性分区与舒适性设计并重”作为公共图书馆分馆空间功能分区的三个核心结构维度。选择性编码结果见表3。

2 环境心理学视角下公共图书馆分馆空间功能分区的优化策略

公共图书馆分馆空间作为知识传播与文化交流的重要场所,具有多功能性与灵活性、高使用频率与流动性、文化性与教育性以及开放性与私密性并存等显著特点。综上扎根理论分析得到动态空间与静态空间的区分、开放性空间与私密性空间的平衡、功能性分区与舒适性设计并重的结构维度,本研究提出环境心理学视角下公共图书馆分馆空间功能分区的优化策略。

2. 1 强化动态与静态空间的明确划分

环境心理学强调空间布局对人类心理与行为模式的深远影响,公共图书馆分馆空间中的动态与静态区域的划分,是基于对人类在不同情境下行为模式和心理需求的细致洞察与深刻理解。动态空间激发活力,促进社交互动;静态空间则提供安静氛围,促进深度思考与阅读。在公共图书馆分馆中,这种划分尤为重要,直接关系到读者能否在合适的环境中满足自身需求并达到最佳的心理状态,是优化空间功能分区的基础。具体优化策略包括:一是空间流线与动线设计。首先通过精心设计的空间流线和动线,引导读者自然分流至动态或静态区域,如入口处可设置活动预告板、导览图等,引导读者了解空间布局,并根据自身需求选择合适的区域;其次利用地面标识、色彩引导等手段进一步强化空间导向性。二是物理隔断与视线控制。首先在动态与静态空间之间设置适当的物理隔断,如书架、屏风、绿植等,减少相互干扰;其次通过调整隔断的高度、透明度等参数,实现视线的有效控制,既保持空间的通透感,又确保私密性;再次利用照明设计、声音隔离等技术手段,进一步提升静态空间的阅读环境质量。三是灵活空间布局。考虑到公共图书馆分馆的功能多样性和读者需求的多变性,图书馆可采用灵活多变的空间布局方案,如设置可移动的隔断、家具等,以便根据活动需求快速调整空间布局。这种灵活性不仅可以提高空间利用率,还能增强读者的参与感和归属感。

2. 2 平衡开放性与私密性空间的布局

环境心理学指出空间开放性与私密性的平衡对满足人类多样化的心理需求至关重要,公共图书馆分馆中的开放性空间被设计为满足读者对社交互动、知识探索的渴望,而私密性空间则为读者提供个人独处、静心思考的安全感,二者相辅相成,共同构建既开放又私密、既互动又静谧的阅读空间。在公共图书馆分馆中,平衡这两种空间的需求是优化空间功能分区的关键。具体优化策略包括:一是多层次空间构建。通过构建多层次的空间结构,可实现开放性与私密性的有机结合,吸引读者进入并促进社交互动;在内部设置半开放的讨论区、小组学习区及独立的研读室、隔音舱等私密空间供读者选择。这种多层次的空间布局既可以满足不同读者的需求,又能促进空间的多元化利用。二是心理安全感的营造。在私密性空间设计中,图书馆要注重营造心理安全感,让读者在独处时感到安心和舒适,同时通过调整空间尺度、色彩搭配等手段,增强空间的私密性和温馨感。三是视觉与听觉的隐私保护。图书馆可在开放性与私密性空间的交界处设置适当的视觉和听觉屏障,或在隔音舱内采用吸音材料减少噪声干扰,这些措施都有助于保护读者的隐私,提升其专注度,优化阅读体验。

2. 3 融合功能性分区与舒适性设计的双重考量

环境心理学强调在空间设计中兼顾功能性与舒适性的重要性,公共图书馆分馆的空间设计首先要确保功能性分区的合理布局,满足读者多样化的阅读和学习需求;舒适性设计通过细致入微的设计元素,全面提升读者的阅读体验,使图书馆成为读者心中温馨、舒适的知识殿堂。公共图书馆分馆将二者有机融合起来,既满足了读者的实际需求,又关注了读者的心理感受,是优化空间功能分区的重要举措。具体优化策略包括:一是人体工程学在家具设计中的应用。图书馆在阅览区、休息区等功能区域可采用符合人体工程学的家具设计,设置可调节高度的桌椅适应以不同读者的身高需求,选用柔软舒适的沙发和座椅垫以减少长时间阅读带来的身体疲劳感等。二是自然光与人工照明的有机结合。图书馆要充分利用自然光线改善室内环境品质,在大堂、阅览区等区域设置大面积的窗户或天窗引入自然光线,在采光不足的区域则采用高效节能的人工照明系统补充光线,同时注重照明设计的层次感和变化性,营造舒适的阅读氛围。三是色彩与材质的和谐搭配。图书馆可应用色彩心理学原理选择合适的色彩搭配方案,营造不同的氛围和感受,在阅读区采用柔和的色调营造宁静的阅读氛围,在活动区采用更加鲜艳的色彩激发读者的活力和参与热情,同时注重材质的质感和触感,提升空间的品质感和舒适度,营造温馨舒适的室内环境。

3 结语

环境心理学视角下,公共图书馆分馆空间功能分区的结构维度包括动态空间与静态空间的区分、开放性空间与私密性空间的平衡、功能性分区与舒适性设计并重。公共图书馆可以通过空间流线与动线设计、物理隔断与视线控制、灵活空间布局,强化动态与静态空间的明确划分;通过多层次空间构建、心理安全感营造、视觉与听觉的隐私保护,平衡开放性与私密性空间的布局;通过人体工程学在家具设计中的应用,自然光与人工照明的有机结合,色彩与材质的和谐搭配,融合功能性分区与舒适性设计的双重考量,最终促进公共图书馆分馆空间功能分区的优化。

参考文献:

[1] 杨雄标.公共图书馆空间再造的实践与思考:以深圳图书馆为例[J].图书馆杂志,2016(6):49-52.

[2] 王天泥,李芳菲.公共图书馆空间再造的典型实践与创新发展[J].图书馆学刊,2021(11):30-34.

[3] 吕晓峰.环境心理学:内涵,理论范式与范畴述评[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2011(3):141-148.

[4] 郭睿坤.基于环境心理学的图书馆室内公共空间设计研究[D].邯郸:河北工程大学,2021.

[5] 易盼盼,江洪,马丽丽,等.融入功能分区法的图书馆空间服务系统设计与评价[J].图书馆,2019(5):13-15.

[6] 龙小农,曹海霞.大学图书馆空间建设历史回顾与变革方向思考[J].大学图书情报学刊,2023(2):26-28.

[7] 江芸,蒋一平,诸葛晴怡,等.图书馆空间的变革与发展趋势[J].图书馆杂志,2021(5):44-47.

[8] 王宁,沈青青.图书馆创客空间可持续发展驱动因素识别及模型构建:基于扎根理论的实证分析[J].图书馆工作与研究,2020(5):5-15.

(编校:周雪芹)