小学数学单元整体教学中的量感培养

摘要:本文探讨了在苏教版小学数学三年级下册“长方形和正方形的面积”单元中,如何通过单元整体教学模式培养学生的量感。文章首先分析了新课标对量感的定义,并指出三年级面积单元是学生初次系统学习面积概念的关键阶段。接着,通过梳理教材体系,明确量感培养的起点;分析单元结构,明确量感培养的核心;重构单元课时,明晰量感培养过程。文章提出了一系列教学活动,从认识面积、建立单位表象、沟通单位联系到探究计算公式,最终通过主题实践活动“布置我的房间”,综合应用所学内容,解决实际问题。本文旨在通过系统的教学设计和实施,助力学生数学核心素养中量感的有效培养。

关键词:量感" 单元整体教学" 小学数学" 面积教学

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(简称“新课标”)指出,量感是指学生对事物的可测量属性及大小关系的直观感知,它是学生在学习数学过程中逐步建立的一种感性认识,是其数学思维发展的重要标志。在小学数学教学中,三年级下册的面积单元是学生初次系统学习面积概念的关键阶段。面积是计量中的基本概念之一,它作为一个可度量的“量”,是学生从学习“一维长度”的度量转变到学习“二维面积”的度量的起始,是量感培养的关键。

当前,数学教育领域提出了“探索大单元教学”和“推进单元整体教学设计”的新理念。单元整体教学模式是指在一个完整的单元教学过程中,通过系统的教学设计和实施,使学生对该单元的核心概念和知识点有一个全面、深刻的理解。这种教学模式强调教学内容的整体性和系统性,因此在“面积”单元教学中可立足单元整体教学内容,梳理单元知识体系,明确单元核心概念,整体设计教学活动,助力学生数学核心素养量感的有效培养。

一、梳理教材体系,定位量感培养起点

单元整体教学把教材知识体系作为其重要的信息载体,因此为了明确“面积”单元对学生量感发展的定位,应准确把握教材体系,确定量感培养的起点。

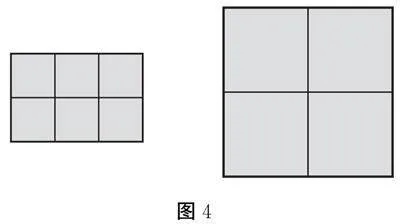

“面积”属于新课标中图形与几何领域里的“图形的测量”部分。苏教版小学数学教材以螺旋上升的编排思想把相关内容安排在第二学段和第三学段。苏教版小学数学教材中有关面积的教学内容安排如下(见表1):

由上表所见,三年级下册“面积”单元是发展二维空间量感的开始,是进一步学习图形与几何领域中其他图形面积以及立体图形表面积的基础和前提,其关键性和重要性不言而喻。因此,以本单元为量感培养的起点,实现单元整体教学模式下量感培养的衔接,能有效促进学生量感的发展。

二、分析单元结构,明确量感培养核心

苏教版三年级下册“长方形和正方形的面积”是图形与几何领域第二学段内容,确定本单元的量感培养核心,需要分析新课标中量感的核心素养内涵与本单元主要教学内容的关联(见图1)。

观察上图对应分析不难发现,本单元在单元整体教学模式下培养量感时应以“度量”为核心主线展开教学。如何从“度量”的角度出发教学面积是本单元的重点和难点。

三、重构单元课时,明晰量感培养过程

从“度量”的核心要素来理解,本单元基于单元整体教学培养学生量感时,学生需要经历“认识面(即确定度量对象)→了解面积单位(即合理选用度量工具)→体验面积计算(即赋予度量值)”的基本过程。

根据以上理解,重构苏教版三年级下册“长方形和正方形的面积”单元课时教学,以“度量”为主线整体设计单元教学活动,提高教学的有效性和科学性,促进量感的有效培养。

将“面积单位间的进率”教学安排在“常用的面积单位”之后,帮助学生在丰富的度量活动中理解面积的度量本质,建立面积单位量感,为探索长方形和正方形面积公式积累更多的前置性经验;最后,添加一个主题实践活动,在面积单位的选择、换算,图形面积的估计、测量、计算中,促进学生对本单元内容的理解和灵活应用,在应用中促进量感的发展。

四、立足单元结构,设计量感培养活动

苏教版小学数学三年级下册“长方形和正方形的面积”是发展“二维空间”量感的起始。根据单元教学内容和新课标分析,单元教学活动以“度量”为核心主线进行设计和实施。

(一)形成面积概念,建立度量意识

明晰度量的对象是学生建立量感的起点。心理研究表明,运动体验能够有效帮助学生明晰测量对象的特征。所以在教学“认识面积”时,要组织丰富的操作活动,帮助学生认识面积的二维空间特性,初步建立度量意识,发展量感。

活动一:找一找、摸一摸,认识物体表面的面积。

找一找并摸一摸身边熟悉的课本封面、课桌桌面、黑板表面等物体的表面,体会物体都有“面”。

摸一摸、比一比,说一说物体表面的大小,感知物体表面的大小就是物体表面的面积。

以学生比较熟悉的生活实例为学习情境,通过观察、触摸、比较、表达等方式,直观感知度量对象“面”是有大有小的,如:黑板表面比课桌桌面大。在这个基础上建立“面积”概念,如:黑板表面的大小就是黑板表面的面积。

活动二:涂一涂、画一画,认识平面图形的面积。

给定两个面积相差较为明显的平面图形(见图2),将两个图形用不同颜色的彩笔涂满颜色。用“观察法”“重叠法”比一比哪个图形的面积大一些,认识封闭的平面图形的大小就是图形的面积。

学生在给图形进行涂色的过程中,再一次感知面积所表示的是图形哪一部分的大小,深化对“面积”概念的感知,同时也能体会面积与周长区别。

活动三:以“小”比“大”,认识面积的可度量性。

(1)比较两个长方形的面积(见图3),发现“观察法”“重叠法”都无法比较两个长方形的面积时,想到可以沿用“重叠法”,叠在一起后剪下多余部分,继续叠—剪—叠……直至比较出两个长方形的面积大小。

学生在这样的具体操作中感受用小的面去量大的面可以比较两个图形面积的大小,初步体会面积的度量本质。

(2)借助圆形、正方形、正三角形等“小面”测量长方形的面积,比较两个长方形面积的大小。在过程中进行比较,选择合适的测量工具。

度量单位的发展要经历直接比较(观察法、重叠法),到间接比较(自选标准作单位),再到标准单位(规定的标准面积单位)的过程。所以适当强化自选标准(小圆形、小正三角形、小正方形)做单位进行度量的学习,有利于后面度量及其度量单位的理解。

学生在借助工具测量图形面积的过程中,感受以一个小面为标准去测量一个大的面,能通过计数表示图形面积的大小这一度量本质。在测量过程中对测量工具进行选择和比较,感悟测量面积用小正方形进行密铺更合理、方便,进一步深化对“面积”概念的理解,积累度量经验,建立度量意识。

(二)建立单位表象,凸显度量本质

面积单位是面积度量的工具,是测量物体数学属性的统一的标准,可以保证度量结果的统一化和一致性,是发展量感的关键。在实施教学时既要突出统一度量标准的必要性,又要帮助学生在头脑中刻画度量标准的表象,还要深化“面积是若干个面积单位的累加”这一本质的理解。

活动一:比较两个图形面积大小,产生统一度量标准的需要。

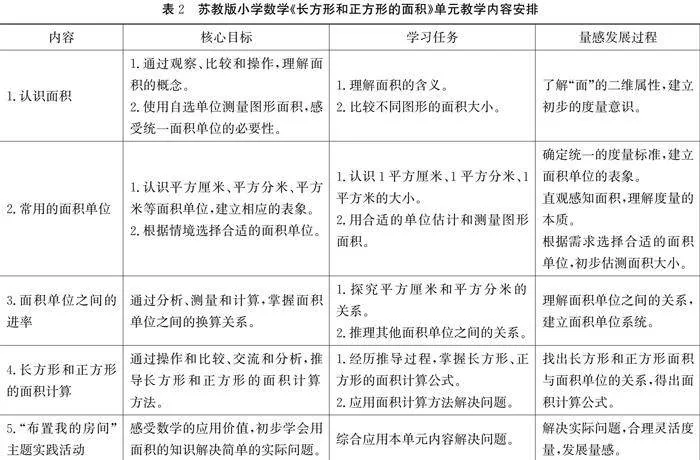

A画的四边形有6个小正方形大小,B画的四边形有4个小正方形大小(见图4)。猜一猜A和B谁画的四边形面积大。

由于A和B所表达的小正方形大小不同,所以猜测的结果可能并不准确。学生在这样猜测和验证的活动中产生要统一测量标准的需要。

活动二:认识1平方厘米、1平方分米、1平方米面积大小。

提前准备面积为1平方厘米和1平方分米的正方形学具和用废旧报纸所拼成的面积为1平方米的大正方形,分发给学生。借助学具进行直观教学,并引导学生分别找一找生活中与其面积接近的物体的面,如:大拇指指甲盖的面大约是1平方厘米;教室墙面插座的面大约是1平方分米等。

学生利用学具和生活中熟悉物体的面对面积单位进行直观的认识和感知,建立常用的面积单位的量感,同时为面积单位之间进率的感性认识奠定基础。

活动三:用合适的单位估计和测量不同图形、物体面的面积。

观察橡皮的一个面、数学书的封面、黑板的表面等不同物体的表面,选择合适的面积单位进行测量,估计面积大小并通过实际测量进行验证。

学生在观察、猜测、验证、修正等过程中,强化对常用面积单位表象的建立,理解根据实际情况选择合适的面积单位,感知面积大小即其包含的面积单位数量,初步学会合理估测图形或物体面的面积,深化对面积的可度量本质的理解,发展量感。

(三)沟通单位联系,强化度量经验

在学生对常用的面积单位建立了一定的表象后,继续探究它们之间的大小关系,促使量感不断沉淀,从直觉走向理性,构建度量单位系统。

活动一:探究1平方分米和1平方厘米的关系。

观察1平方分米和1平方厘米的正方形,猜一猜1平方分米是多少个1平方厘米,再画一画或铺一铺、量一量进行验证。

学生通过实际操作得到1平方分米等于100平方厘米的结论和原因,感受面积的变与不变,积累度量活动经验。猜测和验证再一次帮助学生建立对面积单位的量感。

活动二:根据活动经验,推理1平方米和1平方分米的大小关系、1平方米和1平方厘米的大小关系。

学生在摆一摆、画一画、量一量的过程中理解和掌握常用面积单位之间的进率,初步构建面积单位系统,强化面积的度量经验,深化面积单位在头脑中的表象,发展量感。

(四)探究计算公式,优化度量方法

长方形和正方形的面积计算是学习其他图形面积的基础。平行四边形面积和圆的面积计算都是通过与长方形面积的联系推导出来的。这一板块是从用面积单位进行度量升级到直接用面积公式进行计算,所以在这一教学中要注意引导学生打通度量经验和计算经验的联系,深化面积的度量本质,优化度量方法。

活动一:探究度量长方形面积各要素之间的关系,优化面积度量方法。

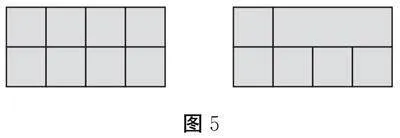

学生在几个给定的长方形内摆1平方厘米的小正方形,发现每行所摆的个数和长方形的长、所摆的行数和长方形的宽、所摆的总个数和长方形的面积之间一一对应的关系。通过不同摆法的对比(见图5),让测量方法更优化。

学生在操作过程中积累度量经验,扩充度量策略,对比面积单位和长方形长、宽之间的联系,深化对“图形的面积就是面积单位所累加的个数”的理解,进一步感悟其中“变与不变”的思想。

活动二:归纳长方形、正方形面积计算公式,应用公式。

根据一一对应关系归纳长方形的面积公式,进而推导正方形的面积公式。通过练习巩固对这两个公式的理解和应用。

学生在经历度量、对比的过程中实现思维进阶,打通度量面积和计算面积之间的桥梁,从“数面积单位”走向“算面积”,培养推理能力,初步形成度量的概括性经验。

(五)回归生活问题,体现度量价值

设计一个单元主题实践活动,以“布置我的房间”为活动内容,综合应用本单元收获的度量知识与技能,解决实际问题。

在面积单位的选择、换算,面积的估计、测量、计算中,学生加强对本单元内容的理解和灵活应用,体会数学的应用价值,在解决生活问题的过程中发展量感。

总之,量感的发展不是一蹴而就的,在面积的教学中教师可立足单元整体,以单元核心为主线,通过系统化的教学设计和多样化的教学活动,凸显本质,将量感的培养贯穿整个教学过程。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]马云鹏,吴正宪.《义务教育数学课程标准(2022年版)》案例式解读(小学)[M].上海:华东师范大学出版社,2022.

[3]叶剑波.立足单元整体教学 深度培养量感——以人教版小学数学三年级下册《面积》单元为例[J].福建基础教育研究,2022(9):61-63.

[4]章勤琼,郑紫卿,阳海林.素养导向的单元整体教学:理论框架与实施路径[J].小学数学教师,2024(3):57-62.

[5]鲍善军.具身操作,深度体验,感悟量感——以人教版教材三年级下册“面积”单元教学为例[J].教学月刊小学版(数学),2023(Z1):32-35.

责任编辑:黄大灿