高中地理深度教学维度之知识体系建构策略研究

摘要:知识体系建构是高中地理深度教学的重要组成部分,有利于学生对知识的深度理解,避免知识碎片化,促进思维进阶和价值观念的形成。本文从思想方法的挖掘、知识意义的理解和知识框架的建构三个角度阐述了高中地理深度教学中知识体系建构的策略,以期为中学教师落实高中地理深度教学提供策略参考。

关键词:高中地理" 深度教学" 知识体系

高中地理深度教学的实施是落实新课程改革的重要途径,高中地理深度教学包括“知识体系建构、思维品质提升和价值观融入”三个维度。知识体系建构的主要目的是避免学生在学习过程中出现知识凌、散、杂和乱的现象,通过知识的类比和归纳发现知识背后的共性规律、内在逻辑以及蕴藏在知识背后的地理学思想方法和原理等,并用思维导图、地图、示意图等恰当的方式表达,形成学生的认知结构。本研究围绕地理学知识体系建构的三个重要二级指标即“地理学思想方法系统、意义系统和逻辑体系”展开分析,试图为中学一线教师帮助学生构建知识体系提供策略借鉴。

一、深挖思想方法,促进深度理解

地理学思想方法系统是高中地理深度教学中知识体系建构的重要二级指标之一,是由地理学的研究对象和区域性特征所确立的。地理学思想方法的挖掘能够避免出现教学停留于知识表层,学生难以理解深层次含义而死记硬背的问题。地理学思想方法蕴含于地理知识之中,只有在真正理解地理知识的基础上,地理学思想方法才能够显现,因此,地理学思想方法的深挖离不开地理知识的深挖。通过教学发现,深挖的主要对象是地理概念和地理过程,通过地理概念和地理过程的深入教学,从而挖掘地理知识中所蕴含的思想方法。

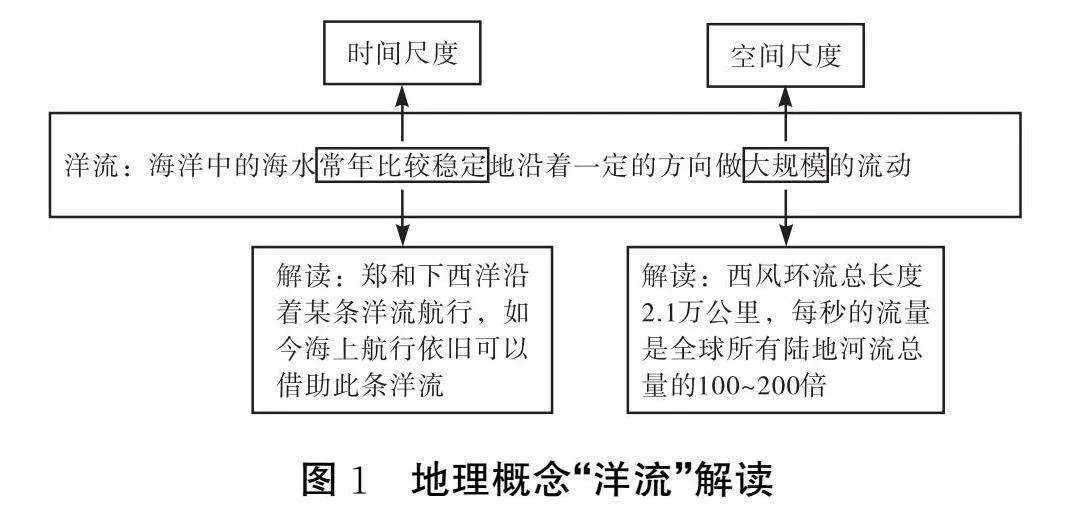

地理概念的深入挖掘主要表现为基于地理概念的基本属性特征,采用类比、描述等多样的方式使学生真正理解某一事物区别于其他事物的关键所在,而不是简单地带领学生对概念进行“朗读”和了解。比如洋流是“常年比较稳定地沿着一定的方向做大规模流动的海水运动”,其中“常年稳定”是对洋流时间尺度的描述,可以举例告诉学生当年郑和下西洋沿着某条洋流航行,如今海上航行依旧可以顺着此条洋流;“大规模”中“大”是空间尺度,可以告诉学生最大洋流每秒的流量相当于陆地上所有河流流量总和的100~200倍(见图1)。通过此种解读便可让学生对洋流的时空尺度有深刻认识,为后面学习洋流运动的规律及其对地理环境的影响奠定基础。

地理过程包括在特定的空间内,某一地理现象在时间上呈现出的从产生到消亡周而复始的运动规律。地理过程中蕴含着人地关系思想、区域思想和尺度思想,无论地理事物受何影响、时空如何转换,都是万变不离其“宗”。通过对中学地理教学现状调查发现,地理教师能够引导学生分析事物的形成过程,但没有进一步挖掘地理过程背后的思想方法,未能掌握事物运动的规律,使学生对地理过程的认知停留在静止的状态。因此,高中地理深度教学要深挖地理过程背后的思想方法,提升学生应对陌生复杂的地理问题的能力。比如“水循环”一节中,教材中给出的是“海陆间循环、陆地内循环和海上内循环”,但学生在生活情境中所见的是水循环的具体环节,在试题情境中所见的往往是某流域的水循环,如果教学中学生无法建立水循环的空间思想,则无法对不同尺度水循环进行知识的迁移和应用。因此,教师在教学中要帮助学生在掌握水循环过程的基础上宏观把控水循环的空间尺度逻辑(见图2),如大尺度关注“全球水的动态平衡”,小尺度则关注水循环某一具体环节对人类生产生活的影响。

图2 地理过程“水循环的尺度”分析

二、加深意义理解,推动思维进阶

通过调查和课堂观察发现,教师在教学中对地理意义的重视不够,主要表现为对课标中意义的解读停留于表面,没有从整体性视角分析地理意义和缺乏知识应用导致意义理解被淡化。教师应重视课标要求,对地理意义进行解读,引导学生从知识联系中发现地理意义和在情境应用中体会地理意义。

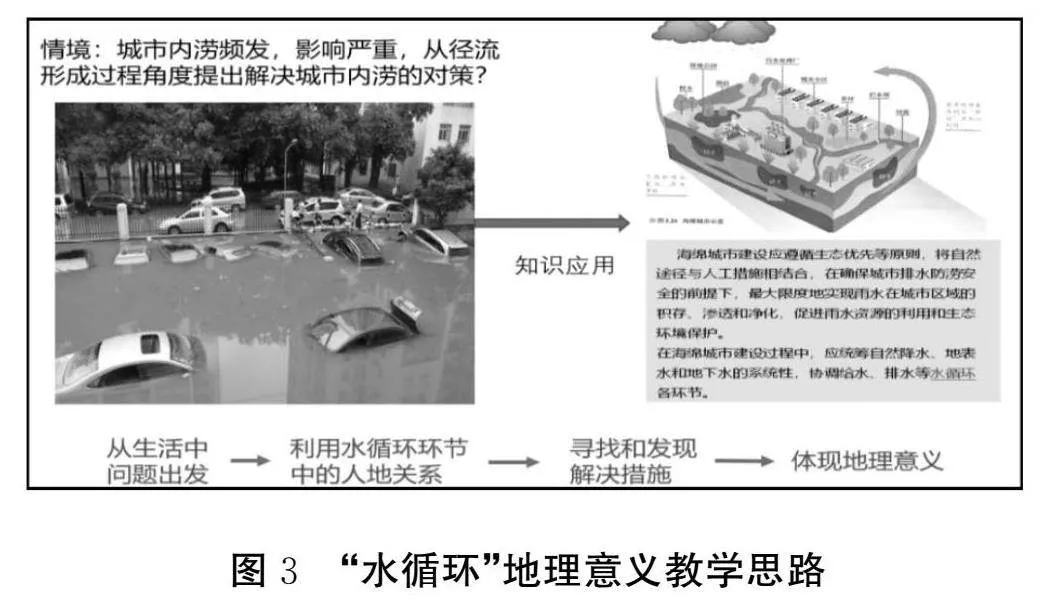

课标对地理意义的要求可以归纳为要素间的相互作用意义、要素对地理环境形成的意义和地理环境对人类社会的意义。教师在分析课标要求时要将其作为一个整体,从人地关系的视角出发,明确认识到地理环境促进人类生产生活的发展,避免只重视“析”地,而忽略“说理”。比如在“水循环”一节中,课标要求是“运用示意图,说明水循环的过程及地理意义”,说过程和环节是为了说地理意义。首先,在教学时间安排上要体现地理意义的重要性,不能出现花大量时间讲过程和环节,地理意义一带而过的现象;其次,对水循环的地理意义的解读从微观上应建立起与过程和环节之间的关系,从宏观上要能够体现其对地理环境的意义,即在不同的时空尺度下关注地理意义;最后,理解和感受地理意义需要在一定的情境中实现,让学生在知识应用中发现地理意义。比如在利用水循环原理解决城市内涝问题时可以采用以下思路(见图3):创设真实情境,从现实生活中常见的城市内涝现象出发,设问寻找对策,触发学生思考,明确学习的意义,激发学生学习的动力;分析此次内涝产生的原因,将水循环的环节渗透其中,通过自然水循环和社会水循环培养学生的人地关系意识,从而让学生认识到水循环的过程与人类生产生活密切相关,进一步深入理解水循环的地理意义;引导学生运用地理知识解决地理问题,将对知识意义的理解转化为创新和创造的动力,用知识的意义推动学生思维的进阶,如利用水循环的原理建设海绵城市,减轻城市内涝,体现地理学科的价值和意义。

三、依据逻辑体系,建构知识框架

依据逻辑体系建构知识框架是指在高中地理深度教学中以一定知识为载体串联整个课堂教学,使学生主次分明地建构自己的认知框架,主要策略有依据逻辑类型、借助多样化教学手段和采用恰当的可视化方式三种。

逻辑类型包括教材编排逻辑和思想方法逻辑。比如在“地球内部圈层结构”一课中逻辑是“探测地球内部的手段地震波—地球内部圈层结构的划分—地球内部圈层结构的特点”;在“水循环”一节中思想方法逻辑是“海陆间大循环—陆地和海上内循环—某流域的水循环”。把握上述逻辑可以使得教学脉络清晰,使学生构建起较为完整的知识体系。

知识体系的建构也可以借助多样化的教学形式。一是通过情境教学,使学生在真实情境中探索地理世界。比如在“土壤与植被”的单元教学中,教师可以以“塞罕坝的古往今来”情境为依托,利用塞罕坝从美丽的高岭、皇家牧场变为沙漠,再通过机械农场的建立变为林海的演变过程阐述环境与土壤和植被之间的关系,不仅体现了地理学科知识,还涉及生物等学科,拓宽学生视野。二是设置问题链使学生层层深入,把握知识的内在逻辑。比如在选择性必修二“区域发展的自然基础”一节教学中,根据学校所在地从农业到工业再到服务业的转变,围绕不同时期区域发展条件的变化与区域发展的关系,利用时间串联问题,加深学生对区域发展基础这一概念的理解。三是开展概念教学,围绕核心概念串联其他一般概念,最终构建起对某一地理事物的认识。比如在“土壤”一节教学中,教师可以以“肥力”这一关键属性串联起土壤的组成、颜色、质地和成土因素等。通过构建学生的知识体系,将学生的思维能力、情感态度与价值观培养融为一体,体现知识的整体性和学生发展的整体性。

此外,教师还可以采用恰当的可视化方式,包括思维导图、示意图、地图等。比如在“太阳对地球的影响”一课中,教师可以采用思维导图的形式呈现相关知识,既体现课标要求——“太阳对地球的影响”,又体现知识的逻辑性,如太阳辐射为地球提供光热资源、维持地表温度、影响物质运动,从而维持生物的生存等,既有学科逻辑,又牵涉生物学科知识,体现学科融合的完整性。

例如,在“岩石圈的内部循环”一节中,教师可以采用示意图的形式,呈现出三大类岩石的相互转化关系,同时还能体现出各类岩石的典型特征和典型代表岩,让学生的思维有条理、有重点,避免因岩石的种类繁多导致出现混乱的情况。“洋流”教学中一,教师可以利用地图形式呈现规律,从课标要求“运用世界洋流分布图”出发,让学生将“用图、绘图和析图”的过程保留在地图上。学生的知识体现不仅是洋流的分布规律,还包括洋流的成因等重要的地理过程认知,有助于学生理解知识背后的思想方法和规律原理。无论采用何种形式,都既要清晰体现课标要求和教学重点,又要体现出知识体系的完整性、思想性和逻辑性。

结语

地理学思想方法的挖掘、地理知识意义的深入理解以及符合逻辑的体系的建构,有利于培养学生的地理学科核心素养,促进学生的问题解决能力和创造能力等高阶思维能力的形成,体现深度教学在知识处理上的完整性和深刻性。

责任编辑:唐丹丹