阿克苏诗章

葡萄架下的木卡姆(外二首)

木卡姆在院子里响起时

我才知道,人的虚无来自

看不见尘土在舞蹈,它们作为

透明的伴侣,终年为绿洲伴舞

生活里的难题,一到歌里就迎刃而解

让我突然爱上,一个舞者脸上的尊严

皱纹像刀,划开了她的日子

让我窥见她的青春,在戈壁狂奔

木卡姆在这里,其实像所有的人

像落日摘下的甜瓜

像那个舞者安详进入的晚年

像我的影子,把一份祝福

悄悄塞入路过的一道门缝

克孜尔洞窟

那些割走壁画的手,也挖走了

克孜尔的眼睛,痛心的我

还能安慰满墙的空眼窝吗?

我不急着想壁画的原貌

我在感受,当年一尊佛陀

坐在壁画里的心境,他被割下墙壁

装入木箱的漫漫羞辱

他能说什么呢?来自人世的敬意

竟像戈壁一样荒凉

此刻,我只能听见洞窟里的声音

窟里的尘埃,一定还记得服侍过的古人

我们能有他们小小一捧的敬畏吗?

我们衣着洁净,内心却尘土飞扬

我们心里的尘埃,与洞窟的尘埃

隔着已不止十几个世纪的欲望

白杨

白杨知道,谁也无法把它带走

它成为将绿洲钉牢的一枚枚钉子

游客像风,无法在树上

留下鲜明的性格

但这里男儿的脊梁,是笔直的树干

男儿的冲天一吼,是朝天疯长的树枝

太阳照耀时,满树的金叶

是男儿对盛大婚礼的怀念

白杨从未对我弯过腰,我喜欢

它在欢迎仪式里,隐着自尊

想到白杨的根,连着天山的雪水

它对冷的不动声色,才让人惊心

千佛洞(外二首)

鸠摩罗什作证,

这里,每一个洞窟都指向一种玄妙的智慧,

至于领悟多少,全凭个人的修为。

红柳摇摆,白杨高挺,

渭干河默默地流淌,

明屋塔格山静坐,聆听佛本生的故事。

走进克孜尔的圣地,

仰望窟顶,看见飞天正扭动腰肢,

铜箔和排箫相对起舞。

太阳灿烂地照耀,雨点

却噼里啪啦落了下来,

轰隆的雷鸣也在护栏的咫尺之间响起。

而今,供养者早已不知去向,

破旧的洞窟犹在荒凉中迎来众生的浮躁,

殊不知:佛像缺席,但佛心还在……

克孜尔尕哈烽燧

占据一个最高的点,伫立,

曾经是警报,那烟与火昼夜的接力,

曾经镌刻公主的传说。

云烟聚了又散,散了又聚,

唯有他,站成了一座冷漠的雕塑,

没有眼睛,但目睹过血流成河的战争,

一将功成埋葬了万根枯骨;

没有耳朵,但听说过君主对各路诸侯的戏弄,

皇权的任性给自己挖下了坟墓;

没有双手,但拥抱了来自八面的狂风,

暴烈的雨水既是击打,也是凝聚;

甚至并没有头颅,却从来不曾中断原生性的思考,

因为心脏比大脑更接近真理。

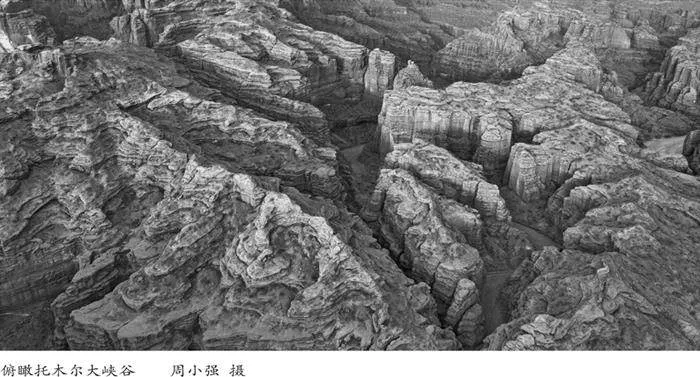

库车,伊西哈拉,克孜尔,烽燧,

历史将平原冲出一道道沟壑,

现实的峡谷与高坡相互塑造生命高低的奇迹,

土质的凡胎最终蜕变成神圣的象征。

废墟是美的,犹如夕阳,

大朵绽放被血液浇铸的鲜花。

此刻,黑夜来临,

夜色弥漫,月牙儿

却为天空洞开了一个新的窗口。

八月或热斯坦老街

库车是一张巨大的馕饼,

过往的行人犹如饼面上的一粒粒芝麻,

一念及此,我不由自主地露出了久违的微笑,

民以食为天,所以,

卑微的物质时常打败高傲的精神。

龟兹小巷悄悄挥发新时代的旧气息,

但含纳着历久弥新的底蕴,

明城墙旁边跳舞的,是楼兰美人

还是来自天竺的少女?

一首《古丽碧塔》的变奏给出了参考答案。

热斯坦老街是一把古老的萨塔尔琴,

吉祥咖啡馆就是精致的琴盒,

浪漫、天真和内敛,承载一个少女的梦想,

在蛋糕和饼干的酥甜之外,

悉心制作提拉米苏清苦的香冽。

此刻,哼唱一支俄罗斯小调

并不适宜,因为气氛还没烘托到这儿。

那么,读一首诗吧,

让吉尔的《向着田野归隐而去》带进尘土的真实,

回到我们宿命中的故乡。

塔克拉玛干的沙(外三首)

对了,在这里只能是沙

如果你想到历史,那么请你细心一些

小心一些,关键是要骄傲一些

在你的鞋上、手指间、发间

沙对你如此细腻,如此体贴

你应该看出来了,面对如此细心的事物

必定有高大、坚固的前提

你看,塔克拉玛干的每一颗沙

它们的前世,可以是一座山,可以是一颗心

也可能是一个承诺或一句誓言

它一直是那么耐磨而恒久

克孜尔石窟

和毛驴有同样倔脾气的

是木扎特河,一直没有回头。

去克孜尔,沿路的石头

风吹不动它们已光滑的核心

是的,戈壁上都会有

已磨光又剩下了坚硬的诺言。

克孜尔的山上,诵经的人

不必识风雨,面壁的墙上

飞天的男人见到了祥云

那里,有龟兹最信善的人。

现在你可以双手合十

崇拜山上的每一块石头,崇拜

已经被崇拜过的事。

你还可以把自己坐成一块

会说话的石头

让后人捉摸,让《金刚经》

有了人间的方言。

去克孜尔,白杨树领着你

走最近的路,不要回头

像善良的人,一路上只有蓝天白云

现在的克孜尔

像爱干净的人,只认识天山的雪水。

在苏巴什佛寺遗址

苏巴什佛寺的遗址上

到处散落着鹅卵石,它们让我想到

库车河里前呼后拥的浪花

像一群孩子,欢跳着去了远方。

你也可以把录音带倒回去

离开现在已经沧桑的场景

听听汉唐,元或宋,明与清

把听过的诵经声再流成一条河。

现在,库车河的两岸

天特别亮,草特别青,鹅卵石特别多

能够给我安慰的是

你和我,都没有棱角、没有牵挂

都像足够干净、顺滑的鹅卵石

帕克勒克的格桑花

走吧,草缠绵着

不断有着远方

低于想象的马蹄声,像格桑花

让帕克勒克草原

像一块定情的花布

唱了千遍的长调

是一条结实的马鞭

赶着相信爱的人

走在指向甜蜜的手指上

走吧,把马当故乡的人

他已爱上了一朵

在马蹄印里长大的格桑花

如果有来生(外二首)

只有在鸠摩罗什、佛图澄、

帛延、帛元信、帛尸梨蜜多罗等

与灿烂辉煌的龟兹古国的

相互成全中,

我们才能真正理解这块土地,

以及汤因比说出的,

如果有来生,

他愿意出生在龟兹

——这块四种古老文明的

交融、交汇之地。

十六年后

十六年后,当你再一次抵达,

这些低矮的树木

已郁郁苍苍矣,

在鸠摩罗什生长、生活、修学

与讲经的

这片废墟之上,

当一千六百年

悄无声息地过去之后。

宋人的喟叹

如果没有鸠摩罗什、佛图澄

龟兹还能否成为龟兹?

而佛教的中国化

(作为对本土之“道”的

创造性转化)

又能否在中唐结出硕果?

(以禅宗的确立为标识)

并通过对儒的反哺

终于促成了

汉语与东方文明

在此后千年间的

绵延与奔腾!

而在今天——

公元二○二四年八月十一日,

在苏巴什佛寺遗址的

残垣断壁前,

那个曾同时容纳下一万多个僧人的

龟兹古国

与整个西域的佛教中心之所在,

那个曾经如此繁盛的人世

(繁盛在这里终于获得了

一张崭新的面容)

在两千年后

依然是可以想象的。

而你又一次想起宋人发出的喟叹:

“天不生仲尼,

万古如长夜!”

烽燧(外一首)

龟兹茫茫无际的遗址

仿佛被一块粗暴的橡皮

擦拭得伤痕累累,却又空空荡荡

驮着织锦和竹简的千里马不见了

钻进红柳丛中鸣叫的鸟儿不见了

把云当作旗帜追逐的麋鹿不见了

在壁画前驻足凝视的信使不见了

以手遮额定神远眺的都护不见了

这伤痕累累的空白页上

唯有那堵烽燧孤立着,像一个残疾又顽固的惊叹号

在龟兹古国茫茫无际的遗址上

我走到哪里,烽燧就跟到哪里

宛若一道总也摆脱不了的影子

这当然只是幻觉,只是天和地发出的一缕暗示

烽燧其实一动未动

我知道,他一直在守护着一个秘密洞窟

我知道,千里马,鸟儿,麋鹿,信使和都护

全都越过时间的边界,得到了永恒的庇护

从烽燧的表情中,我看到了岁月的样子

我看到了风和雨的手

此刻,在公元二○二十四年八月十二日早晨的库车

有只手正轻轻扑打着我的面孔

木卡姆

我迷失在了渭干河畔

谁也听不懂我的言语

幸好,一阵弹拨尔的乐声

从远处传来

随后,萨塔尔,艾捷克

胡西塔尔,都塔尔,热瓦普

犹如一群争强好胜的少男少女

你追我赶着纷纷亮嗓

啊,多么及时的导航

我整整三天都在寻找的

正是木卡姆激情绽放的村庄

克孜尔千佛洞遇雨(外一首)

明屋塔格山崖壁 洞窟

出现在预想的地方

阳光加重了洞窟的黑

我们被编为十人一组进入洞窟

带着阳光的明丽和浓郁的汗味儿

走进大山的体内

那些壁画在我们到来和离去之后

一如既往保持着原有的调性

菱形格里的佛本生故事依旧生动

伎乐飞天的翅膀

是每个人的想象

在崖壁一侧 鱼贯而入的人们

像钻进苹果体内的软体虫子

蠕动 蹀躞 欲罢不能

在芬芳的深处留下

欲望的啮痕

只有夏日的阳光投射

让红柳花激动不已

雪霰般的花穗灼伤谁的皮肤

而雨无端地落下

一滴两滴更多滴伴随着阳光落下

阳光与雨 雨与阳光

构成灼热的冰凉

清脆地击打在光洁的额顶

需要被点化的众生

何曾知晓甘霖须从天而降

总会有雷声作为背景

在并不太厚的灰云后面

是哪个暴脾气在试图进入

一次次愤怒地擂响门板

在戈壁多久遇到一次雨算是正常

在木扎特河谷多久听到一次雷声算是幸运

两位翻译家在鸠摩罗什像前

鸠摩罗什跏趺于

龟兹王为他打造的黄金狮子座上

这是一个看上去大有深意

且舒服的姿势

一袭薄袈裟

曹衣出水 勾勒出结实的筋肉

烈日霜雪 栉风沐雨

仅凭那一袭袈裟

仅凭那一个姿势

四季如一日 从未所动

思维菩萨 形容愀然

凝神中斗转星移

静思中万物枯荣

只是面皮略显黢黑

铜的颜色在时间中趋于凝重

你的唇线清晰

曾经吐火罗语和梵语的妙句

如莲花般次第绽放的唇

如今抿成一道弧线

一道冰冷的堤坝

所有语言的澎湃皆被封印

今天 两位来自北京的翻译家

在你的面前肃立

一个把俄罗斯的诗句用汉字分行排列

一个将斯拉夫语的东欧故事讲给中国百姓

两人向你鞠躬 真诚而有分寸

心里默念着只有自己知道的祷辞

三个靠舌头联通世界的人

在明屋塔格山脚下相会

一个人身披袈裟 两个T恤

两个人戴近视眼镜 一个人目光如炬

这并不影响他们的交流

三个靠舌头征服世界的人

从始至终不曾说一句话

所有的表达都在仰望和被审视中完成

唯一存世的舌舍利

证明舌头所言并非全是虚妄

一切有为法 如梦幻泡影

如露亦如电 应作如是观

阿克苏的风(外二首)

把一座座寺庙分开,跏趺而坐

作揖、打禅,轻微地吹拂众生

层层叠叠、闪烁凌乱的脸

把一地的乌云驱散

一部分落入多浪河,另一部分

落入塔里木河不深不浅的孤独之中

把塔克拉玛干的每粒沙都带走

大面积地剥蚀和搬运,新月形、链形

越来越多的面孔积累在那里

把柽柳的全部学问留下

裸露的、消逝的,慢条斯理而无边无际

它们多像我远去的亲人啊

在苏巴什佛寺遗址

没有律令,没有自我唤醒

没有六世纪的暮鼓晨钟

没有舍利盒、丝织品、古钱币

没有陶器、铁器、木器、木简

没有纸本文书以及壁画碎片、石雕佛像

没有乐舞队和歌舞戏“苏幕遮”

没有被困在纸上的秘密

更没有缓慢而又隐忍的风

在苏巴什佛寺遗址,我一无所获

我们用隔空的对话交谈

像此时此刻的苍凉,不多也不少

观克孜尔第38窟

蓝色,很节制地表露出来

往生图、供养图、天相图,各取其美

泥塑彩绘坐佛像,毁于盗贼

一些阳光稍稍退后了些

每一个参透的部分,仿佛

真的可以移动

罗汉、金刚和魔,依次进入想象

二十八身天宫伎乐飞天,手执五弦琵琶

翩然而至

寺庙倒悬着

《般若波罗蜜多心经》倒悬着

慈悲和挂碍倒悬着

人间的流水被爱了一遍又一遍

本生与因缘交替往复

此时,我参与了每一个内心的重构

菩萨来了

石窟亮了

横笛、铜钹、排箫响起

腊鼓、箜篌、琵琶响起

龟兹的玫瑰(外一首)

要经过多少倾心的雕刻

才能开得如此芬芳?

现在我才知道

每一朵花都是南疆的天空

它们怀抱着沙子,和沙子里的阳光

多年前,我流浪至龟兹的村落

村庄寂静,烟火消散

隐去了那么多的人群和喧嚣

黑夜来临的时候

我在路边弯下了腰,想去亲吻一朵玫瑰

我只接住了它的露水和幻影

想去填充一下空荡荡的心

当我离开时,夜凉如水

一朵玫瑰就等同于一轮明月

月光落在了我的脸上

它的清朗和温润

转赠了一粒沙子的坚忍和空寂

也赠予了一朵花的暗香和秘境

白桑椹

五月的库车,风沙稍稍安静

午后的阳光肆意铺展

天白得无所顾忌

桑椹躲在宽大的叶下,悄悄成熟

它有一肚子不为人知的甜蜜

此时不需要风,只需稍加撩拨

便有了不可抑制的晕眩

——无法抗拒的引力

让我羞于启齿

这一生,真的需要面对一次彻底的坠落

到阿克苏看云(外二首)

在阿克苏 慢慢晒太阳

一直晒到落日西斜

阳光很慢

一整天才从身体中退去

两岸喧嚣的河也退去了

只剩下泛白的河床

克孜尔尕哈烽燧

在落日的潮声中

渐渐隐退

酷热的鼓声、舞裙

在梦中萦绕

午夜。被月光碎地的尖叫声

惊醒

从千年壁画中走出的阿克苏

依然是风的韵律、云的舞姿

漫过婉转的腰身

我在睡意阑珊时刻

起身,到阿克苏去看云

阿克苏怀古

我是在阿克苏沉浸的小鱼

天天在彩色的大街上绘画

在未来的天空上

有一扇门缓缓打开

阳光唤醒了古代的街道

留长发的女子

是从克孜尔壁画中走来的少女

身上流溢着远古的光

克孜尔尕哈烽燧仍未熄灭

不倦的乐舞更夫仍在古巷里翩翩

这一刻背影拉长

阿克苏在时光幻影中色彩鲜艳

库车写意

库车河把舞姿映红山的绵延

旋转的风拨动汉唐的琴弦

推开时光之门

残损的壁画仍有未曾明亮的中华之光

你知不知道

我深醉于你的舞姿赶来

深一脚,浅一脚

这舞姿映刻在群山中、大河中

犹如鲜红的响镝

飞越长江、黄河

从克孜尔舞女到木卡姆欢歌

从库车河到渭干村

不懈的鼓声震动明屋塔格

恍若隔世的千年之约

渭干河,我来了

十二木卡姆,我来了

带着永不褪色的希望和神往

加依的天籁之声(外二首)

一个村庄靠一把琴走天下

琴一开口,就惊走一个村的寂寞

唤醒无数古老的魂灵

援疆人的梦想

让沉睡屋角的都塔尔醒来

让它的兄弟萨塔尔、热瓦普、卡龙琴都醒来

在一个春晨,合奏出塔里木盆地的心声

从两三双手到七八双手

从七八双手到上百双手

一起复活新疆少数民族民间乐器

艾依提·依明、努尔冬·司马义师徒

以桑杏树为筋骨

融合风沙的声音

鸟鸣与驼铃声

融合雷电与细雨的声音

春声与秋韵

融合起读书与祈祷的声音,

以及叮咛声与召唤声

新和∗出五颜六色的喜怒哀乐

重新打造农民命运交响曲

从此,加依的每一座屋子都是音箱

每一条巷道都伸展为琴弦

从此,加依村日日夜夜回荡着海潮声

∗新和为阿克苏地区辖县,加依村是新和县的一个村。

克孜尔千佛洞掠影

小小明屋塔格山背负着沉重历史

装饰着五个多世纪的梦

一扇扇门,一个个洞孔

岁月深深 胸口很痛

站在那里 谁能弹响哑然的箜篌

弹响释迦牟尼一世接一世的苦难与爱

谁洞悉因果轮回,犹如花开花落

目睹残墙空龛,谁造成歌声全无

又是何人砸碎前代人信仰的荣光

又是谁剥下壁画的颜料去肥地

山不动

走过的,是一代代人

一如渭干河在佛窟前逝者如斯夫

高高的太阳 演绎着生活的幕起幕落大戏

却只有进入冬天

它才能凝作百姓心中的暖意

成为另一尊仰望的雕像

耸立在人们心底

白石头

在红石林的漫漫尘沙里

我捡到一块通体发白的圆石头

像拣到天上掉下来的一片云

许是哪一世的缘分

这片云动了凡心,落了下来

落在龟兹古国的大荒山

给岁月打了一个结

这个结凝结着至高的洁

在风沙里滚打,在火焰里入定,

由着洪水洗刷、打磨、浮沉

修炼成深山里的小小精灵

以累世的时光,等待我们相遇

等着与我一起回家

一起做梦,一起凝思

一起在黑夜里泛出黎明的光

在苏巴什大佛寺遗址(外二首)

在踏进苏巴什遗址的那一刻

荒芜不再是废墟的代名词

迎面而来的风

掀起衣角,像僧人摇起的经幡

默念经文

被时间洗涤的大地

蠢蠢欲动

陶器、铜钱、铁器

木简、经卷

风、结满果实的野西瓜

一只翘首仰望的壁虎

和我

在时间梵音里

缓缓同行

那些消失的寺院瞬间被重建

那些飘散的香火呢?

去往比寂静更辽阔的孤独

去往比缓慢更为缓慢的悲悯

来自五湖四海的人们

并没有频频回望

他们怀揣虔诚的祈愿

目光清澈,走向前方

克孜尔尕哈烽燧

默念,克孜尔尕哈

仿佛就有回应

空中翱翔的鹰

低旋了几圈,又冲向高处

它不屑于人间的纷争

和世事的苍凉

也未曾被囿于时间

克孜尔尕哈,红色的哨所

站立在大地和云朵之间

在辽阔里

讲述高台上的故事

疼爱公主的国王

藏进苹果核里的蛇

逃不脱命运的公主

在高台之上,也在高台之下

又有人说起,狼烟

一阵风吹过

那身披战甲的汉代勇士

怀抱薪草,朝我们走来

夜间举火,白天放烟

两千年不变的,还有

那枚即将沉没的落日

和正在升起的月亮

那只空中翻飞的鹰

克孜尔千佛洞

在悬崖之下,在峭壁之上

是谁有如此轻盈之身

念佛、打坐或冥想

“三世纪兴,六世纪盛

八到九世纪衰”

以明屋塔格山的坚韧

抵御时间的消弭

扎提河边的芦苇和芒草

为这几千年的光阴超度

用两百多个洞窟

记述人世间悲悲喜喜

走出时间的人

又被时间召回

拾级而上的人们

从躁动趋于平静

猫身进入了克孜尔

肉身就消失了

他们盯着壁龛上的自己

问着,谁是来生

谁是,今世

17号洞窟(外一首)

每当,想起你的名字

胸中就无限辽阔

每当,聆听你的故事

内心似万马奔腾

我相信,定是得到了神的启示

才会在日日夜夜

想要追寻,在渭水之畔

你从身体里,掏出的

阳光、雨露和鸟鸣

你从四肢上,割下的

真、善、美,还有一首挽歌

在一片,连环布施的穹顶上

当猴子与水妖智斗

当轮回,剥开温暖的阳光

当大象舍身于囚徒

当本生,揭开命运的密码

普度,不过是菩提树下

本生种在众生心里的善念和种子

如是灭度,无量、无数、无边

龟兹乐舞

尼采说——

每一个不曾起舞的日子

都是对生命的辜负

于是,一支胡旋

舞尽汉唐,舞至今朝

杜牧说——

霓裳一曲千峰上

舞破中原始下来

于是,一支胡腾

纵身一跃,让古今衔接

此刻,在龟兹古巷

唐风穿过眼眸,舞上了街头

让曾经远去,却又回归的

“苏幕遮”缀满珠玉和金钗

让古老的回声与传奇

随着丝路驼声,在风影中回转

此刻,在热斯坦街

此起彼伏的叫喊声

掀开了“西域乐舞”曾独步天下的

独创魅力和音乐奇迹

触动了“龟兹乐舞”曾夺人魂魄的

美妙旋律和动感舞步

不过是,一块桑木和一截羊肠

不过是,一把五弦琴和一场麦西热甫

不过是,田间劳作的一招一式

不过是,飞天壁画的一舞一乐

竟让龟兹盛景,在这街巷里

与时代重逢,与盛世同在

在苏巴什(外一首)

在苏巴什,谁都看不清野西瓜的表情

晚霞换一个姿势,天空就紧张一下

嗯,就是这里了

可清洗我前半生之地

罪过很多,罪过都没有恰当的名字——

倔强,胆小,无能,拖拉

不勤奋,不温柔,不回家

罪过不够深不够判刑

我不低头不被同情

别送我礼物,要送

就送一段鸠摩罗什亲口念过的经文

我将在后半生反复吟诵

用它熨平疾苦

制萨塔尔的人

等做完这一把萨塔尔,葡萄

就要成精

他决定跟踪一首歌

那是父亲以前最爱唱的

他决定模仿一座青山

那是母亲常去爬的

他决定放出体内的一些黑,让自己

靠近洁白

所有人的问话,他从不回答

生活啊,就是不断制作萨塔尔

他讨厌别人谈论寂寞,他没有时间孤独

时光深处(散文诗)

加依,这个地方

加依,这个地方盛产乐器和工匠。

头戴花帽的维吾尔族老艺人,眼里含笑,胡须雪白,怀抱热瓦普弹奏。他身躯高大,半身雕像高过村院。

高高耸立的还有美誉。

一双双苍老的手、年轻的手,摆弄桑木,制作乐器,指间传递技艺,掌上堆积老茧,谛听祖祖辈辈龟兹古音中的训谕,经受个人与时代命运之海起伏的律波。沧海桑田,四季奔流,转眼百余年光阴已驾舟远去。

村庄如礁,以琴的身姿屹立岸边。丝路的风吻过琴弦,干枯的手也曾撩拨几分酸涩。不论落寞的雨敲出叹息,还是阳光的暖抚过弦丝,村庄一直是手艺人的故乡。

远去,耳畔乡乐缭绕;留下,守艺人打出匠心。

如今,加依这个地方,乡村已振兴,农户三百,工匠云集。中国新疆民间手工乐器制作第一村,引无数游人蜂拥而至,聆听天籁。

都塔尔,热瓦普,萨塔尔,艾捷克,弹拨尔,达布勒……一把把,一件件,流水作业下光彩耀眼。非遗传承汇聚力量,就业留人暖心,乐声里笑声明朗。

新和的加依村,“飞天”在干打垒土墙上舞姿婀娜,墙边夹竹桃花开粉艳,阳光照亮花格窗棂。

推开古老院落艾德莱斯绸装扮的木门,妙音纷纷飞起来。

观克孜尔石窟

登阶,仰望危崖高处,石窟错落延展翅翼,飞翔庄严。

山下,风吹向远处的却勒塔格山,燃起一片火红;近处杨树林压低绿色,大地敞开胸怀,人群缩小身影。

与遥远的时空对望。斑驳墙壁,残破画面,珍贵的蓝色、绿色、白色和赭红,描抹古人的信仰,文明交汇的光芒让人忍不住惊叹。

聆听菱格构图里的故事,佛国的圣山云纹缭绕,茶花艳丽,莲花清雅,卷草茂盛。善与恶,因与果,谁在主宰命运?

面壁苦修的人希求顿悟,他们离去时可有满意的微笑?剩下一个个洞窟,空空。

唯一的文字,来自一九四六年,画家带着沉重心事上路,留下真诚呼吁。那面保护石窟壁画的亲笔题刻,令人泪目。

下阶,仿佛从远古归来。我们也要别去,留下龟兹古韵在城市的大街小巷焕发生机。

苏巴什的鹅卵石

戈壁之上,苍凉越铺越宽,天地巨大的磨盘碾碎历史的片段,丢弃荒野,孤绝、凄然。

殿堂、僧舍、庙塔,在残垣断墙和土堆上模糊了形象。站在库车河两岸,东寺、西寺,都是落难的兄弟。

无言的风中,我的脑海交叠涌现出鸠摩罗什讲经的宏音、玄奘坚毅的眼神、信徒虔诚的面庞……

时光深处,经幡在魏晋的天空飘扬,烟火在隋唐的香炉鼎盛,袅袅香气熏染唐宋的晨钟暮鼓。这文化交融的西域福地,商旅车马驮来宝物,高僧前来拨开人生痛苦的迷雾,人们跪拜沐浴佛光的温暖。

河水东流,运转无常。星空下有灯盏点亮,也有战火狼烟直上云霄。多少尘事被漠风吹散,几多英豪湮没岁月深处。大地生生不息,人们祖祖辈辈延续生命,奔赴美好。智慧不能缺席,历史不能遗忘。

在苏巴什佛寺旁,我把一块修行千年的鹅卵石,悄悄装入口袋。

栏目责编:孙伟