古代公牍文的流变

古代公牍文卷帙浩繁、汗牛充栋,包含了大量与政事相关的天文、地理、职官、科举、礼制等方面的内容,展现了不同时期的政治、经济、军事制度和重大活动。作为重要的历史资料,公牍文可以补充史传的疏漏。在不同朝代,公牍文的体例和写作方法各有不同。

公牍文的产生是与文字、国家的产生紧密联系的。在西周初年,铸刻在青铜器上的金文就记录了当时的政治活动。从甲骨、青铜器,到竹简、锦帛、纸张,随着载体的不同,公牍文也在不断演变,逐渐成为今天公文的模样。

早期公牍文与文书制度的设立

相传,我国最早的公牍文汇编是《尚书》,记录了上自尧舜、下至春秋的帝王将相等人物言论,展示着当时统治阶层的思想意识和政治决策。历史学者褚斌杰认为,《尚书》中的文章大都属于公牍文类中的下行公文,对后世中央王朝的公牍文产生了深远影响。

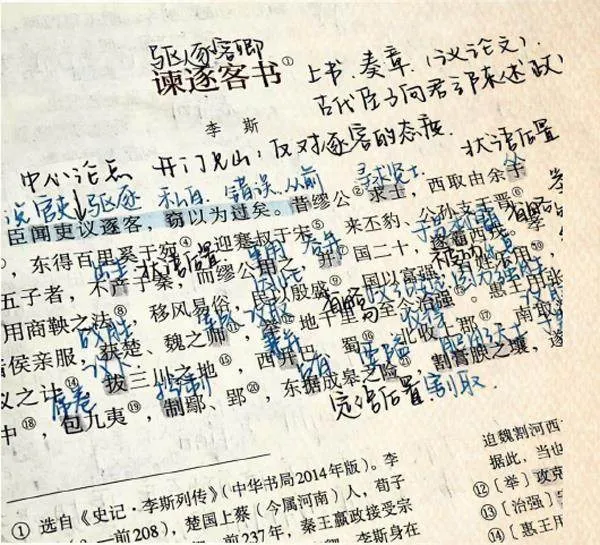

秦朝统一六国之前,君对臣的下行文体被称为“命”“令”,臣对君的上行文体则主要为“书”。春秋战国时期,各诸侯国之间往来不断,新兴的“士”阶层奔走于各国之间游说国君,宣扬自己的政治理念,进献治国方略。这一时期,代表性的有苏代《遗燕昭王书》、乐毅《报燕惠王书》、李斯《谏逐客书》等。

不过,《尚书》的各文体之间存在相互交叉的情况,秦汉以前的公牍文的形制和分类也缺乏严格界定。至秦始皇,书同文,车同轨,也逐步实现了“以文书御天下”。

以郡县制为主的新政体逐渐形成,中央权力集中,各级政府之间的信息沟通主要依靠文书来推进。“命”“令”的发布者可以是天子、诸侯、士大夫等,没有明确规定。《史记》里记载,秦始皇改“命”为“制”、“令”为“诏”,专供皇帝使用。而上行文体的“书”在秦朝改称为“奏”。制有裁断、控制之义,诏则代表着诏示、诏告。

公牍文文体的改名,蕴含着皇权至上、君尊臣卑的政治生态,彰显了通过文书行政制度维护皇权意志与大一统的文化意识。据学者韦春喜研究,由于秦汉时期有比较完善的交通网络、文书行政律法、文书传递系统等,所以文书行政制度可以得到充分实施。

秦朝设立的文书制度严格规范了文书的书写格式、字体、抬头。向皇帝上书的时候,必须在开头说明自己的官职、爵位、姓名,写上“臣冒死上言”“臣昧死再拜上言”等文字,并以“稽首以闻”“死罪死罪”等话作结。公牍文中,如果遇到“皇帝”两字,必须换行后抬头,顶格书写;如果有与皇帝名字相撞的字,则需要避讳。这些规定也延续到后世的碑刻中。

汉承秦制,汉朝公牍文在秦朝基础上继续发展,文体名目不断增加且细化。上行文除了“书”“奏”,又出现了一些新的文体。其中“疏”主要用于对上陈事。如贾谊《陈政事疏》《论积贮疏》,晁错《守边劝农疏》《论贵粟疏》等。

东汉时期,书和疏依旧是主要上行文体,但章、表、奏、议四体的篇数有明显增加,尤其是章、表,开始成为主流上行公牍文。刘勰在《文心雕龙·章表》中对这四种文体的应用进行了区分:章以谢恩,奏以按劾,表以陈情,议以执异。在东汉察举官员的时候,撰写章表也成为一项重要的考核标准。

文学自觉背景下的公牍文骈化

魏晋六朝时期,处于文学自觉背景下的公牍文,审美特征和秦汉时期出现了区别,逐渐摆脱之前散体行文的方式,转用有韵之文。骈体公牍文非常普遍,注重声律,既具有实用性,又不失情感韵味。

较之前代,魏晋下行文新增了“赦文”一类,现存最早的赦文是曹丕的《赦辽东吏民文》,这也正是后世所称的君王“德音”。

魏晋公牍文与秦汉的不同之处表现在内容、语言、情感诸多方面。从就事论事发展到陈述行藏之志,文学性逐渐增加。“今孤言此,若为自大,欲人言尽,故无讳耳。设使国家无有孤,不知当几人称帝,几人称王。”曹操的《让县自明本志令》并不是纯粹的陈政言事,而是抒发了自己在乱世中的政治抱负和豪情壮志,感情色彩十分浓烈。清人孙梅在《四六丛话》中也指出,“古文至魏氏而始变”,公牍文文风日趋清丽整饬,并直接影响了六朝的公文创作。

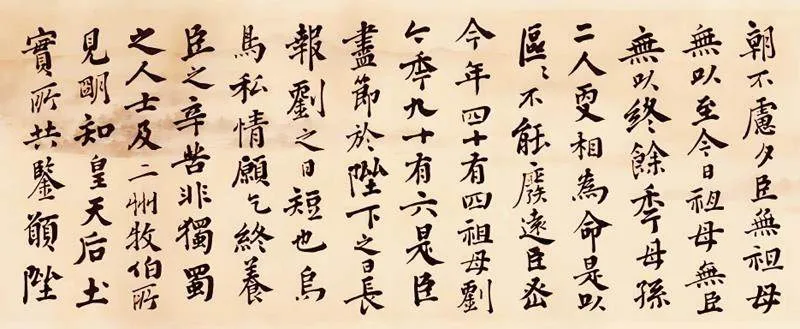

上行文除“奏”“疏”外,魏晋新增了“启”“笺”两个公牍文门类,而且“表”体比前代运用更普遍。“表”这种文体便于作者抒情言志,因此也加强了三国、魏晋时期公牍文的文学兴味。诸葛亮《出师表》、曹植《求通亲情表》、李密《陈情表》等文,都是一时名作。

建安时期,撰写公牍文的人才很多,如王粲、孔融、陈琳、阮瑀等,多凭借文学才华被提拔。建安七子也常将公牍文与文学并举,如王粲在《荆州文学记官志》中提出“夫文学也者,人伦之首,大教之本也”。他的公牍文风格质朴深刻,针对实际问题进行明快的论述。孔融非常擅长骈对,他的《荐祢衡表》文辞整齐,美观顺畅,如“昔贾谊求试属国,诡系单于;终军欲以长缨,牵致劲越”等句,将对祢衡的推荐融进四六之中。曹丕在《典论·论文》中将陈琳、阮瑀的章表与刘桢等人的诗赋并称,说“奏议宜雅,书论宜理,铭诔尚实,诗赋欲丽”,将公牍文的风格也纳入了文学批评的范畴。

六朝时期骈文更加盛行,几乎所有文体的公牍文,都有用骈体写的。如北魏孝文帝《举贤诏》、陶弘景《解官表》、庾信《谢明皇帝赐丝布等启》等文。受统治者提倡文学的影响,公牍文的艺术技巧进一步精细化。

公牍文体制的日趋完善

唐宋时期,公牍文的写作模式已经基本定型。这一时期迎来了公牍文汇编的大繁荣。公牍文的收集和整理得到了关注,这方面的辑录工作也在不断开展。在隋唐以前,“诗集”和“文集”没有区分,大多是诗文杂糅的总集。随着公牍文地位的逐渐上升,人们对公牍文体的认识也越来越清晰。

唐朝也出现了一些新的公牍文体例,如“敕旨”,用于百官奏请朝廷施行政务时皇帝批复。也是从这时候开始,公牍文才有正式的“批”或“批答”,即君王对臣子疏奏的答复。批答的主体也可能不是君主本人,例如唐玄宗曾设置翰林待诏一职,专掌四方批答。直至今日,由机关、部门领导人对公文办理提出最终处理意见的过程仍叫“批办”。

中唐以后,骈体公文逐渐平易化,实用功能增强。刘熙载《艺概·文概》中称赞了陆贽的公牍文,并与前代贾谊比较。“陆宣公奏议,妙能不同于贾生。”

古文运动领袖韩愈笔下的公牍文风格更是为之一变。学者郭预衡在《中国散文史》中说,韩愈的奏疏都敢于揭发事实,敢说“群臣之所未言”。古文运动的其他践行者柳宗元、元稹等人,继续推进了公牍文的文风改革。在《制诰序》中,元稹详细阐述了自己对于公牍文改革的主张,要求写作时明辨事实,删繁就简,既不能含糊其词,也不能矫饰文辞。在形式上,从骈化复归为单行散句。但是,随着古文运动偃旗息鼓,晚唐时期,骈体公牍文卷土重来。

宋初沿袭晚唐五代,流行骈体公牍文。当时擅长公牍文的名家有柳开、高锡、王禹偁、范梁等人。其中王禹偁的《御戎十策》是关于抵抗契丹、加强边防的策略,主张“外任人,内修德”,得到宋太宗的赞赏。

随着古文运动在北宋继续开展,欧阳修、王安石、苏轼、曾巩等人提倡散文,影响了公牍文的创作,逐渐复归了朴实理性、重经世致用的特性。受社会环境影响,两宋时期的公牍文大多围绕战与和展开,表达出经世致用的主张。

宋代新增的公牍文体例,有“故牒”“呈状”“申状”等,都沿用到明清。故牒意为原来的牒文内容,原用于公牍文结尾,在宋代变成了专用的公牍文体例。呈状和申状都是上行文体例,主要表达对上级不同意见的申述。宋代的文书工作制度更趋完善,不仅严格要求了公牍文的保密性,进一步严格了公文的签押、用印和判署制度,还首创了公文编号制度,提升了公牍文在应用中的行政效率。此后,公牍文程式基本成熟和定型,工作制度也日趋完备,只是在应用功能上有所差别。

“公文治国”瓦解,走向现代

明清时期,虽然公牍文的创新不多,但制度变得越来越严格和复杂。明代更出现了“公文治国”的现象。由于明代部分皇帝不愿与内阁官员当面议政,公牍文中的题本和奏本成为重要的政治工具,成为沟通皇帝官员之间的重要渠道和载体。明人马孟祯曾说万历皇帝“二十年来,郊庙、朝讲、召对、面议俱废,通下情者惟章奏”,可见公牍文在维系宫廷内外政治信息上发挥的重要作用。

其中,揭帖在明朝用得较多。北宋时揭帖多是政务呈报的文书,南宋时揭帖出现了官方布告的功能。明代揭帖功能则逐步扩大,使用广泛。随着内阁制的确立,内阁大臣使用揭帖频率增加,永乐时期出现了名为“阁揭”的公文体制,再细分,还有一种“密揭”,也叫“御览揭帖”或“密奏揭帖”,专指阁臣对皇帝的密奏和对答,是直达天听的一种机密性上行文,本身规制短小,便于携带。皇帝给予内阁单独呈送密揭的特权,彰显了阁臣的地位,意味着内阁权力的提升。不过,也因为过于依赖“公文治国”,密揭泛滥,皇帝懒朝,晚明时期出现了以言乱政的弊病。

匿名揭帖也十分泛滥。作者隐去自己真实身份,在大街小巷张贴攻击政敌、诽谤他人的文书。据《明实录》,从永乐年间就开始禁止匿名揭帖,然而屡禁不止,这个风气一直延续到明末。

清代公文制度比明代更加严格,从撰写、传递、收办、封置、保密等环节进行了完备的规定。自康熙朝始,“奏折”这种类似明朝密揭的密奏公牍文走上历史舞台。为解决题本处理程序繁复迟缓,影响行政效率的问题,清政府“改题为奏”,并严格规定不同类型公牍文的字数,要求“不许虚饰繁文”。乾嘉二朝是清代公文制度最典型、最标准的时期,公牍文的形式趋于固定,数量也非常饱和,直到清末民初才有新变。

道光朝以后,由于内忧外患不断,公牍文的数量激增,各级官府的处理能力不够,充斥着被拖延和积压的公牍文,《清宣宗实录》里有相关数据:“月计几千案,三月累牍万件。”后来,电报被引入了邮驿制度,但当时清政府已无力进行周密管理。电报、船运、铁路运输与传统的车马运输并存,即使一定程度上加快了公文传递的速度,却也无力回天。

清末是公牍文从古代系统步入现代系统的重要转折点。随着新政中官制改革,清政府创办了《政治官报》,以新兴的新闻行业来改革公牍文。部分民间报纸,也沿袭着清末官报的办报模式。如山东烟台的《芝罘报》,设有“上谕”“论说”“政界”等栏目。此时政论文也在报章上出现。1874年,《循环日报》创刊,“正主笔”王韬在“论说”栏目内每天撰文一篇,如《变法》《设领事》等篇目,一事一议,也夹杂着抒情的语句。梁启超则借用日本词汇和语法,改革形成了“新文体”,面向大众批判封建专制,讨论民主、共和等重要议题。

固有的公牍文秩序随着报刊的发展再度变化。民国时期,诏、制、旨等具有皇权色彩的公牍文体例被废止。

走向现代的,不仅是公牍文的文体、载体、制度,还有对公牍文的研究和整理。民国时期,中国文书学发端,公牍文的研究走入了学者的视野。随着文书档案改革深入开展,各界人士都参与到公牍文研究之中。如今,文书写作仍是秘书学专业中的核心课程。