数字化背景下新商科《国际商法》课程体系优化研究

[摘" 要]数字经济的发展不仅对国际经贸合作的方式和内容带来了重大变革,也对商科人才的法律素养提出新的要求。《国际商法》课程体系的优化,能够在一定程度上减弱国际经贸合作中的潜在风险,有效降低我国与不同国家经贸合作中的冲突风险。本文旨在结合数字化背景和新商科现实的人才需求,研究《国际商法》课程体系的优化与改革方向,解决《国际商法》课程范围过泛、仅停留在理论研究层面等问题,起到真正服务国际经贸合作的目的。

[关键词]数字化" 新商科" 国际商法" 体系优化

引" 言

目前一般认为《国际商法》作为国际私法,是以个人、法人等组织之间的商事关系为调整对象。虽然随着全球化的进程,《国际商法》课程在我国对外开放度加大的背景下地位不断提高,但是基本框架是固定的,从组成部分分为国际条约、国际惯例、国内法,从法律内容分为商事主体法和商事行为法,且以国际贸易合同为核心的商法为主体。

若是以理论学派的对比讨论为目的,以《国际商法》的组成为依据,从国际公约、国际惯例、国内法等角度探讨更为适合。若以服务国际经贸合作为目的,从商主体法和商行为法的角度上来探讨《国际商法》课程优化内容和方向更为合适。

数字化背景下,各国的经济合作不断加深,覆盖经济、政治、文化、技术等方面的合作,故本文旨在优化以国际贸易合同为核心的、以商主体法和商行为法为主体的传统商法基础之上,探讨增加以国际投资、国际税法、知识产权为核心的经济法内容的可能性。

《国际商法》课程体系优化整体设计思路

《国际商法》课程体系优化整体设计思路简述如下:

第一步,根据目前高校《国际商法》课程优化中存在的问题,确定以商主体法和商行为法为主体的传统商法的优化方向。

第二步,根据数字化背景下对《国际商法》课程内容提出的新要求,探讨以国际投资、国际税收、知识产权为核心的经济法内容补充的可能性。

第三步,结合新商科的专业特征和人才需求,根据各个高校根据区域优势和学校资源,探索个性化的培养模式。

目前高校《国际商法》课程中存在的问题及优化思路

1.目前高校《国际商法》课程优化中存在的问题

目前国内高校《国际商法》课程体系基本固定,虽然在知识体系和教学方法方面进行着持续的优化和更新,但仍旧存在一定的问题,可归结如下:

(1)课程内容理论性较强、实践性不足

一般认为,《国际商法》知识体系的主要来源是国际公约、国际惯例和国内法。因此,目前《国际商法》课程主要以国际上应用较广的国际公约、国际惯例为主要内容,例如《联合国国际货物销售合同公约》《海牙维斯比规则》《信用证统一惯例》《日内瓦公约》《纽约公约》等,而国内法部分主要学习英、美、德、法等国的立法逻辑区别。也就是说,《国际商法》讲授更多的是法学原理、立法逻辑,缺乏与国际经贸合作实务的密切联系,也无法指导学生解决国际贸易纠纷。同时,大部分商科专业缺乏经济法等前置课程,学生法律基础薄弱,对法律理论知识的掌握在一定程度上流于表面,且实践应用能力较差。

(2)集中在对教学方法、考核方式的改进,缺乏对课程体系的优化

从目前高校课程开设的情况来看,由于《国际商法》课程内容相对僵化,教师主要从教学方法、平时作业考核、期末考核方式等方面进行改革,虽然从形式上看,学生的课堂参与度有所提高,但是学生的法律综合素质并不一定得到质的提升,不能满足数字化背景对新商科人才综合素质的新要求。为了从根本上解决《国际商法》课程定位不清晰、课程内容教条化、考核方式单一化等问题,必须对《国际商法》课程进行准确定位,明确对新商科人才的法律素养需求,进而对《国际商法》课程内容进行重构。

2.《国际商法》课程优化思路

《国际商法》在基本法律知识的讲授之外,更重要的是帮助学生构建完整的国际商法框架体系和全球化的法律思维。同时,为了实现服务经贸实务的目标,《国际商法》课程应该从国际公约、国际惯例、国内法等法律渊源的角度向商事主体法和商事行为法内容的角度转变,并注重学生法律思维的培养和实践能力的训练。

(1)商主体法部分

存在问题:本部分内容主要涉及个人独资企业法、合伙企业法、公司法等商主体法。学生由于缺乏相关法律前置课程,在没有掌握合伙企业特征、法人独立地位、董监高职权等知识的基础上,直接学习英、美、德、法等国家在合伙企业、公司方面的立法区别,内容枯燥空洞,导致学生无法对此部分内容建立整体的知识框架。

优化方向:为了应对商科专业普遍法律前置课程缺失,应该适当增加我国相应法律内容的学习。学生应该首先学习中国《合伙企业法》《公司法》《外商投资法》等相关内容,在此基础上,再学习和对比中国商主体法与世界主要经济体立法逻辑的区别联系。

(2)商行为法部分

存在问题:本部分内容主要涉及以国际贸易合同为核心的国际货物买卖法、国际运输法、国际保险法、国际支付法、仲裁法等内容。主要目标是要求学生能从法律角度来审视对比各个当事人的权利和义务,包括但不局限于买方、卖方、保险人、承运人、银行等。但目前《国际商法》课程中该部分内容以各个领域中的公约或惯例为准,各成体系,相互割裂,不利于学生对法律知识的综合运用和整体法律思维的建立,同时由于在同一笔国际商事交易中当事人可能涉及多样化的身份,更容易造成学生对相似知识点的混淆。

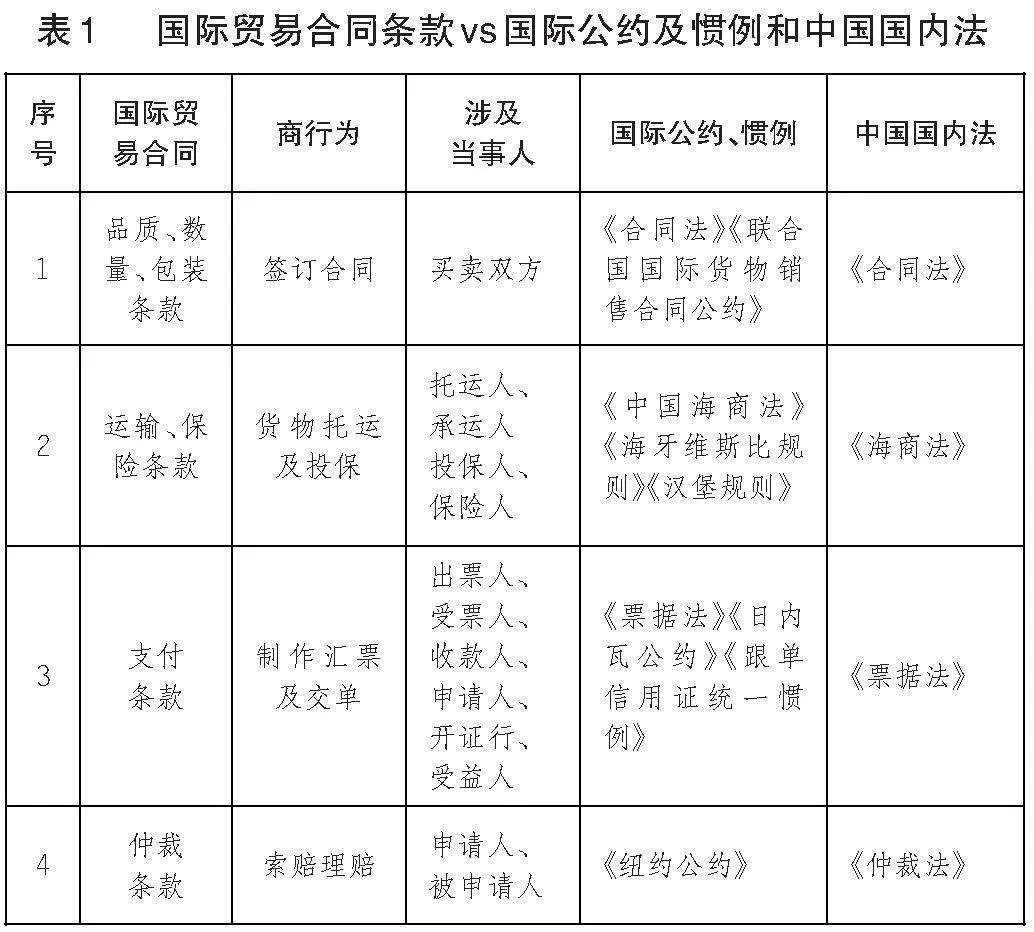

优化方向:培养学生整体的法律思维和体系,提高学生对法律知识学以致用的能力。国际贸易合同相关具体商行为与国际普遍适用的公约惯例及中国国内法的具体对应关系如表1:

根据上表,在授课过程中,本部分内容应当以国际贸易合同内容为核心,首先,确定每一个条款如何拟定,如品质条款、数量条款、包装条款、价格条款、运输条款、保险条款、支付条款、检验条款、仲裁条款等。其次,了解主要条款对应的商行为及涉及的主要当事人,例如签订合同中的买卖双方、托运投保中的承运人和保险人、贸易支付中的银行等。最后,掌握每一项合同条款涉及的适用法律,如公约、惯例或国内法。

(3)考核方式的优化

存在问题:现实中案件的发生都不是教学式的单线问题,可能同时涉及多个法律问题。学生如何在错综复杂的实际案件中,迅速理清每个条款、每个当事人的权利义务,需要具备整体的法律思维。这不仅要求学生掌握国际商法的具体内容,更要熟悉相关的公约、惯例、国内法的适用顺序。

优化方向:为了提高学生的课程参与度,同时提高学生的实践能力,在考核方式上可进行以下优化。

一是重视过程考核。在重视传统期末闭卷考试的同时,也重视平时的过程性考核。平时考核分为两部分,一部分是以个人作业形式体现的在线测试(3~5次),考查学生对基础法律知识的掌握,内容在传统国际商法的基础上增加中国国内法的基础知识点。另一部分以小组作业的形式体现,其主要逻辑是:以商主体法为基础,选择一个企业(合伙企业、有限责任公司、上市公司),随着商行为法学习的深入,学生根据企业运营过程中可能出现的问题,思考国际货运、海上保险、产品责任等环节可能存在的潜在风险或者可能出现的纠纷,进行案例分析或撰写规避方案,锻炼学生的风险防范意识,根据商行为法模块课时的分布酌情设置3~5次。

二是重视程序法的学习和应用。传统国际商法的学习以实体法为主,对程序法的重视不足。在协商、调解、仲裁、诉讼四种争端解决方式中,由于目前没有统一的公约来调整国际司法判决的相互承认与执行,主要依赖国家间的双边协定,故而,仲裁是国际争端的重要解决方式。可通过模拟仲裁,让学生选取公司在跨国运营、国际货代、海损赔偿等领域的案例,以小组为单位进行仲裁模拟,要求学生尝试裁决书的编写,并根据案例需要提供提单、保险单、汇票、国际贸易合同等书面证据。这不仅能锻炼学生的法律思维,还可以通过具体案例让学生掌握国际纠纷的解决流程,提高学生法律知识运用的能力。

数字化背景下《国际商法》课程内容补充优化思路

在传统的国际贸易领域,贸易国之间的合作方式有签订进出口合同和经销代理等。在商主体法之外,涉及的商行为法主要以国际贸易合同为核心,也会部分涉及产品责任、知识产权等领域,故传统的《国际商法》课程体系基本可以满足。

随着数字经济的发展和各国经贸合作的加深,合资企业、收购并购、全资子公司等多种投资方式的盛行,法律风险会发生在市场进入、资产运营、资产退出等任何领域,涉及国际投资、国际税法、知识产权等,建议补充内容如下:

1.国际投资领域知识补充

数字经济的发展促进了全球产业体系的升级,拓展了国际投资深度和广度。投资主体的数字化转型和东道国的数字化基础可以通过数字化的信息传播渠道,对内为企业降低运营和管理成本,对外降低企业面临的外部交易成本。目前,国际投资和跨国公司在全球经贸合作中起到了举足轻重的作用。国际投资可以分为直接投资和间接投资,前者的投资对象是有经营权和控制权的当地企业和子公司,属于国际投资法的调整范围;后者的投资对象是没有经营权和控制权的贷款、证券,属于国际融资法的调整范围。直接投资方面,要让学生了解掌握国际投资中在选择东道国过程中应当注意的风险;间接投资方面,可以补充我国《证券法》部分内容,让学生掌握企业融资方面应当注意的基本法律问题。

2.国际税法领域知识补充

税收主权的协调历来是国际社会最为关注的税收议题。数字经济在一定程度上为逃避税提供了便利条件,例如,跨国公司可以利用数字化条件加速利润转移的程度和速度,最大限度达到整体避税目的。

国际税收方面,普遍存在重复征税和重叠征税问题,此外,国际逃避税的情况也时有出现。因此,《国际商法》课程中,在介绍国际税法基本概念的同时,不仅要补充我国《税法》的基础知识,更需要增加国际税法方面国际合作的新进展。

3.知识产权领域知识补充

知识产权作为一种竞争性资源在对外经贸合作中扮演着极其重要的角色,一定程度上决定着一个国家或企业在全球化经济中的国际分工地位。目前,各国知识产权保护的水平差异较大,有美国和日本等知识产权保护比较完善的国家,也有非洲、东南亚等知识产权保护尚待完善的国家。比较常见的知识产权纠纷有商标的抢注、著作权归属、专利的许可纠纷等,而数字化背景之下,国际侵权也呈现多样化的特征。

目前,《国际商法》课程虽有一些教材增加了知识产权的部分内容,但是局限在《巴黎公约》《伯尔尼公约》等公约内容,并没有补充《商标法》《专利法》《著作权法》等中国国内法,且我国知识产权的相关立法其实高于《巴黎公约》《伯尔尼公约》,故建议增加我国相关法律的学习,并注重对比我国与主要贸易伙伴国在知识产权保护规定上的差异。

涉外新商科专业人才培养思路

“新商科”的主要理念是商科教学与理工科教学的有机融合,弱化原有的学科属性,重视跨学科综合人才的培养,同时强调数字经济思维的重要性。也就是说,数字化背景下,新商科的发展迫切需求具备创新思维和多学科交叉知识体系的综合人才。尤其对于涉外新商科人才而言,掌握扎实的商法知识是必须掌握的技能之一。随着对外经贸合作向多元化和碎片化发展,文化差异的重要性开始显现,新商科人才应当尊重当地文化,重视当地语言的学习,在巩固专业能力的同时,提高职业素养。

世界主要有英美法系、大陆法系、伊斯兰法系三大法系,法律制度和文化环境有较大的差异。不同法系国家的法律分类与术语、法律表现形式、审判模式与技巧、法律适用规则等差异较大,同一纠纷在不同法系国家的处理方式各异。

掌握当地语言,能在很大程度上降低商务合作中的不确定性,促进对外经贸合作的发展。同时,贸易主体在不同国家面临不同的法律风险,因所属法系不同而产生的法律信息不对称,可能会给贸易主体带来许多无法预测的潜在风险,如果能在掌握小语种的基础上,对所在国的国内法有一定程度的了解,就能够在很大程度上降低贸易中的潜在法律风险。

因此,在《国际商法》课程内容不断完善的基础上,各个高校可以根据学校的教学资源优势、所在区域的地理优势开展小语种课程,例如武汉大学的“德语+法语”培养模式,中国人民大学的“法语+小语种”培养模式,中国政法大学的“法语+西班牙语”课程,逐步完善“法律+小语种”的人才培养模式,能够更好地解决我国与特定贸易国的贸易争端纠纷,让国际经贸合作顺利开展。

结" 语

数字化背景下,《国际商法》课程的优化应当以服务国际经贸合作为目的,首先,商主体法部分应增加《合伙企业法》《公司法》《外商投资法》等我国国内法的相关知识。商行为法部分应梳理整合传统的国际运输、海上保险、国际支付等部分内容,要重视过程考核,强调仲裁等程序法的学习和应用。其次,结合数字化背景,增加以国际投资、国际税收、知识产权为重点的法律知识。最后,为满足新商科的内在要求,建议各高校结合地区和学校优势,持续探讨“商科专业+当地国内法+小语种培养”等新型教学模式,更好地服务于我国对外经贸合作的发展。

参考文献:

[1]王昕,林晓桐,刘军.数字经济变革下新商科人才培养的创新型探索——以国际商务硕士人才培养为例[J].教育教学论坛,2023(38):177-180.

[2]冯蛟,虎娜娜,蒋紫艳.数字化时代新商科人才培养模式创新探究[J].财经高教研究,2023,9(1):17-32.

[3]欧春尧.新商科背景下互动式案例教学模式应用过程及策略研究——以“市场营销学”课程为例[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2023(10):84-86.

[4]陈玲.应用型本科新商科专业群课程体系建设探析[J].黑河学院学报,2023,14(8):72-74+88.

[5]沈剑,周晓唯.《国际商法》教学改革与实践[J].教育教学论坛,2015(12):105-106.

[6]咸鸿昌.国际商法地位及体系的演变[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2003(4):82-84.

[7]徐璟航,范健.中国商法国际化的制度困境和发展路径——以民法典编纂中的国际化得失为镜鉴[J].商业经济与管理,2020(12):88-97.

[8]邓元林.“国际商法”课程教学改革研究——以国际经济与贸易专业为例[J].经贸实践,2018(23):269.

[9]韩雪梅,卢俪文.新形势下“国际贸易法”课程教学改革研究[J].现代商贸工业,2019,40(24):173-175.

[10]闫静.《国际商法》教学方法改革探析[J].教育现代化,2019,6(64):53-55.