从物象到拟像:花瑶挑花蛇纹的叙事结构研究

From image to simulacrum: A study of the narrative structure of snake patterns inHuayao cross-stitch craftwork

摘要: 纹样的设计过程是意义的编织和生成过程,意味着纹样设计行为存在于物象到纹样之间的转化过程之中。为系统了解花瑶挑花蛇纹的叙事结构,文章尝试将设计视为“物象—拟像”转化的中介角色对蛇纹的造型特征和装饰方法进行探索,并逐次归类,总结出设计者对物象的阅读及表现方式,同时形成花瑶挑花蛇纹设计的结构方程及在以蛇纹为母题的组合纹样中的叙事文本。面对文化融合背景下的花瑶挑花纹样的转型现象,对传统设计文法的析解有助于传统花瑶文化的创新传承与发展。

关键词: 拟像;花瑶挑花;蛇纹;设计中介;结构;叙事

中图分类号: TS941.2; J523.6

文献标志码: A

文章编号: 1001-7003(2025)02期数-0021起始页码-08篇页数

DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2025.02期数.003(篇序)

湖南花瑶挑花形成了以丰富的蛇纹造型为主体的纹样设计形式,其结构或盘绕或折返,此外又辅助以其他装饰元素共同组建了完整的叙事画面。经实地调研,在搜集整理的200余件花瑶挑花作品中,花瑶挑花蛇纹不仅呈现出了体系化特征,在集合了当地蛇的符号化特征的同时也通过跨物象联系构想得到了与本真物象具有较大差异的形象,表现出了清晰的拟像性特征。

近年来,对传统民族服饰纹样的研究引发了人们对创新传承方法的思考,尤其是在延用纹样表现元素进行解构重组所产生的新的纹样形式存在着民族文化认同失语的困境。作为非遗文化,其传承的重点并非形式本身而是构拟解释图式[1]的设计思维。从拟像本体出发的解构设计容易忽略对自然物象转化方法问题的关注,而将设计视域作为“物象—拟像”转化的过程或中介并将其视为研究的重点,则有利于将传承目标重新回归到对纹样设计本质问题的讨论中来。目前,基于花瑶挑花纹样的研究成果十分显著,对花瑶挑花纹样表征性及跨学科实现纹样再设计实践的研究尤为丰富,如汪碧波[2]对花瑶女性服饰纹样中的生殖崇拜意涵进行了陈述,陈鋆纯等[3]基于民族风格特征的算法对花瑶挑花图案进行了智能设计实践,谷梦恩等[4]基于对花瑶挑花纹样的解构重组进行的图案创新设计等。本文则希望从“物象—拟像”转化过程的角度重新审视花瑶挑花的设计语言,并通过图形拆解和语义分析以实现对花瑶挑花蛇纹设计思路及文化语义的梳理,同时也为当代花瑶挑花设计创新实践提供新的思路和参考。

1"作为设计中介的“物象—拟像”理据

拟像作为鲍德里亚思想当中最重要的关键词之一,指称造型艺术中对于客观物质形态的再现,后来还指称事物的影响,还可以表述为具有欺骗性的替代物。在思想史的长河之中,“拟像”这一概念逐渐被用来指称相对于本原的没有任何深刻性可言的,浮于表象的影像——这种“影像”往往呈现为人们所知的视图文本[5]。当然,认定为某物为拟像还因为它是象征性、非理性的发挥功能,以符号化的形式产生了能指,且获得了自身的合法性。它是对社会中某种情感或欲望的指代,在鲍德里亚的意义上,当代社会的非物质性代替了物质性,成为真实甚至超越真实[6]。这个观点往往意在指出一种由某物表达、解释为另一物的过程。在《物体系》中,其借对色彩的陈述来表达“假期”作为自然的拟像并非存在于自然状态之中,而是依存自然的理念而存在[7],换句话说,它即作为一种模范,将自然物以替代物的形式重塑了具有理念价值的精神世界。德里达认为一切人为的痕迹皆为书写[8],那么设计造物显然亦可作为一种拟像来对待,而设计行为则以中介的身份发挥作用,其过程包含了模仿、诠释及再现的意味。模仿是图像产生的基础,然而作为物的复制品,它又显然与相似性逐渐走向偏离,并且将不相似性内化从而完成对自我思想的再现。这也意味着拟像完全不同于物的复制品,是基于模仿而产生的创造或自我意义的建构。此外,拟像不仅具有自我的完整性,同样也意味着其存在以元素、图形等符号构成了完善的内部结构或编码形式。这样,纹样在遵循一定秩序的基础上具有对意涵进行组织和诠释的独特功能,正如鲍德里亚[7]所举的关于前卫家具设计的组织布置方式同样遵循的金科玉律的陈设整理或句法演算以元件组合游戏的模式创造世界的氛围。因此,一方面,基于“秩序感”赋予了纹样可拆解及再重组的可能性;另一方面,这种组合形式显然也形成了一种新的价值——不断地创造“意谓”的世界。对具体区域纹样的拟像探讨有利于明确该地的纹样设计的无意识规则和从物象模仿走向思维建构的过程,同时也避免了设计物深陷“符号之符号”“纹样之纹样”的窘境,从而维护了当代设计的独立和创新。

格尔茨说,所谓文化就是这样一些由人自己编织的意义之网……我所追求的是析解,即分析解释表面上神秘莫测的社会表达[9]。对主题纹样进行视觉转化和情感表达两个方面的解构分析是欧文·琼斯对世界装饰纹样进行地域特征分析及归纳的重要方法,同时也有助于人们形成对传统花瑶挑花蛇纹中“物象—拟像”转化路径的理解(图1)。通过图形拆解分析花瑶挑花蛇纹的基本造型、维度转化及装饰方法等内容,可以总结设计者对自然物象进行图形归纳的方法。在一定意义上,这些图像造型或者动态特征更加接近于机械性,如吉尔伯特眨眼的例子一样,机械运动并不能被告知其深层的意涵[10],而通过环境营造为蛇纹所创设的组合空间则可以围绕蛇纹形成其意义的跨文化变动。另外,访谈是对图像解读的常用手段,但也并不能保证其对传统文化的阐释和传递是绝对精准的,相反,经常会导致人们陷入通过对受访者语言的猜测来理解当地文化的被动局面。那么,以花瑶挑花蛇纹主题纹样的组合关系为突破辅以花瑶民间传统文化信仰,探讨纹样的叙事设计所遵循的文本语法就显得十分必要。此时需要明确的是,花瑶挑花蛇纹只能作为细节内容(部分)的身份出现,因为只有部分整合于整体中才能获得准确的描述。在部分与整体的关联中也就形成了格尔茨所认为的文化“文本”。

2"花瑶挑花蛇纹拟像的自然与人文基础

花瑶挑花蛇纹设计的情感基础源于因共生而产生的亲昵感。毒蛇伤人常常是人与陌生环境下蛇的不和谐关系导致的,而当地人却能始终保持着与蛇等生物的和谐相处。笔者走访湖南西部、川渝、云南南部等地,对当地居民曾多次追问关于当地对蛇的态度并发现,在花瑶人(其他地方也是如此)的主观认知中,蛇不会主动攻击人,甚至会怕人。蛇伤人多属于在人先发起攻击时所产生的自卫性行为。花瑶人生活在山地丘陵中,蛇因是当地的常见物种而得到格外的关注。此外,“行为描写—意义阐释”是人类学民俗学书写的基本方法,花瑶人与禽鸟野兽的密切联系可以在花瑶的传统仪式中窥见一斑。在曹本冶等[11]关于三元互动研究中,仪式—行为可以解释当地人对区域文化的深刻理解,即便是在幻构的精神世界中,蛇也成为与他们产生紧密关系的成员。费尔巴哈[12]所言:“动物是人不可缺少、必要的东西;人之所以为人要依靠动物;而人的生命和存在所依靠的东西对于人来说就是神。”如花瑶为了维持农作物收成,每年的农事活动从砍伐山林、烧地播种、锄草护苗,到最后收割入仓,都有一套祭祀仪式。开始砍伐山林的时候,由头人“把总”先请神,求山神保佑,并选一棵树先砍三刀,表示将各种野兽和精灵赶跑,以免受到伤害。由此可见,蛇作为当地较多的一个物种,与人同样具有和谐的共生关系,从而为形式的创造提供了物质基础。

与湖南花瑶毗邻地区也有对蛇统一的认知,并基于族源记忆而形成了多地域的文化共享机制。广西侗族、贵州苗族神话中,蛇与人属兄妹关系,与龙、虎等构成人类兽神的集体[13]。土家族认为有蛇进屋是他家祖先的化身,禁止任何人伤害它[14]。川渝地区汉画像砖中有操蛇人一手持蛇酣睡的图像,此外,重庆巫溪嫁花纹样中还遗存有与鱼、龙形态融合的蛇纹形象,是表征吉祥的重要纹样。云南摩梭人也有蛇崇拜的迹象,他们对蛇的感情同样源于共生性,所以在当地图像中蛇、蛙等形象十分常见。湖北随县曾侯乙墓锦瑟漆画上有一位神人,珥蛇、操蛇、践蛇。“操”说明它们能够控制种种强大的自然力[15]。

花瑶挑花蛇纹作为拟像语言形成了当地重要的文化传递方式。花瑶挑花主要用于女子筒裙装饰。在花瑶族内婚制中,男方以六套挑花服饰为聘礼的习俗是花瑶婚礼仪式必不可少的重要环节。即便家境不殷实,其他礼俗和规矩可适当减免,唯独六套挑花服饰必不可少[16]。而蛇纹作为筒裙装饰的主要纹样,其主要原因在于花瑶对蛇的崇拜心理。他们认为蛇能耐、耐旱、耐饿,而且既能上树又能下水,是一个生命力非常强的动物[2]。梦蛇寓孕的说法更加凸显了当地人对蛇的重视,如双蛇戏珠就属于比较有代表性的寓意生殖的蛇纹挑花纹样。另外,当地人还将鸡蛇组合的纹样视为是对男女交合育子的隐喻,所以在花瑶挑花纹样中会发现:一方面蛇纹设计遵循了自然物象的基本特征;另一方面又超越了物象的本原而成为叙事性的拟像。很明显,拟像与物象之间存在必然的差异,基础在于人在认知过程中对本原的阅读及再现要求其必须选择或遵循某种规则。以面对维度上转变的现实为例,从蛇首到蛇纹之间,则需要设计者通过不断改变观察的视角以达到最佳的表现效果。其中,对眼睛的描写属于正面,而对嘴的表达则属于侧面;对肢体形态的表达属于俯视,对蛇首的设计则属于侧视等。

3"花瑶挑花蛇纹的动态图像的物理解构

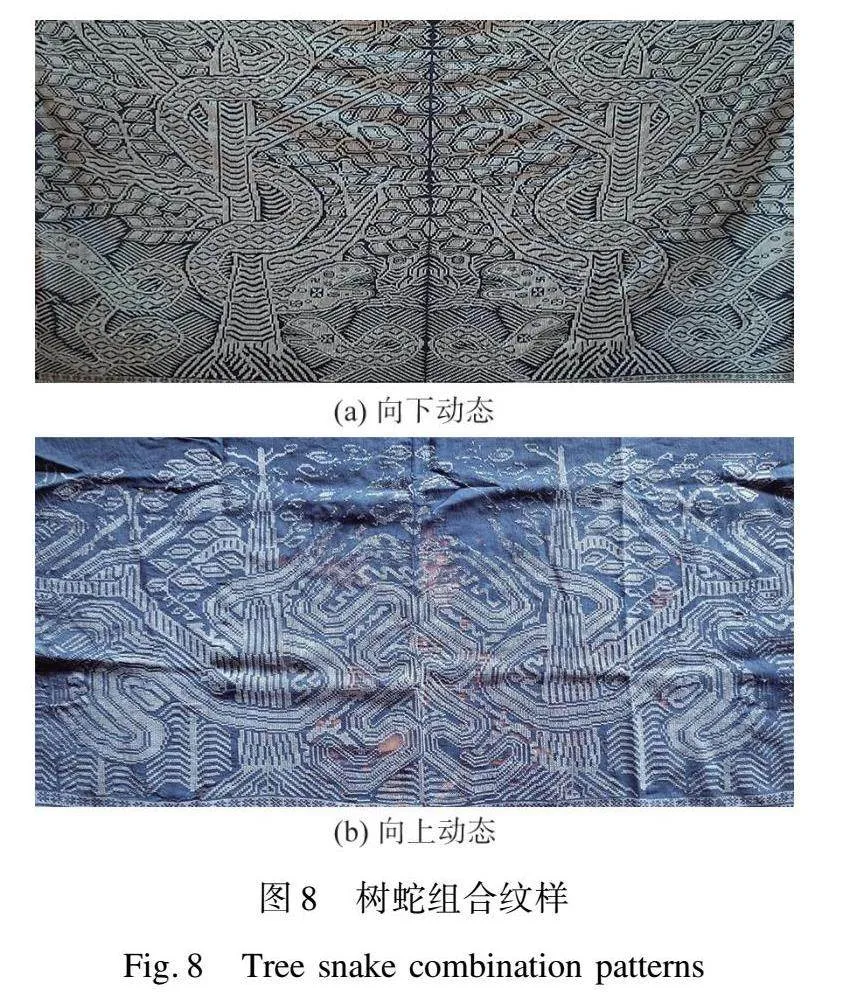

花瑶蛇纹设计的表现是在对自然物象客观表达的同时融入了代表区域文化的视觉设计形式语言。卡西尔(Cassirer)为代表的符号形式美学认为,作为拥有独立“语法系统”的艺术,其自身的意涵由其内部本体元素的组合生成,并非来自对现实的单纯复写和模仿,而是一种构造性的活动[17]。通过对花瑶挑花蛇纹作品的解构分析不难总结出其纹样内部建构的一般性规律或特征。本文将搜集的花瑶挑花作品归纳为三类整体动态,又将蛇纹结构拆分为蛇首纹、蛇躯纹等逐次进行整理分析。

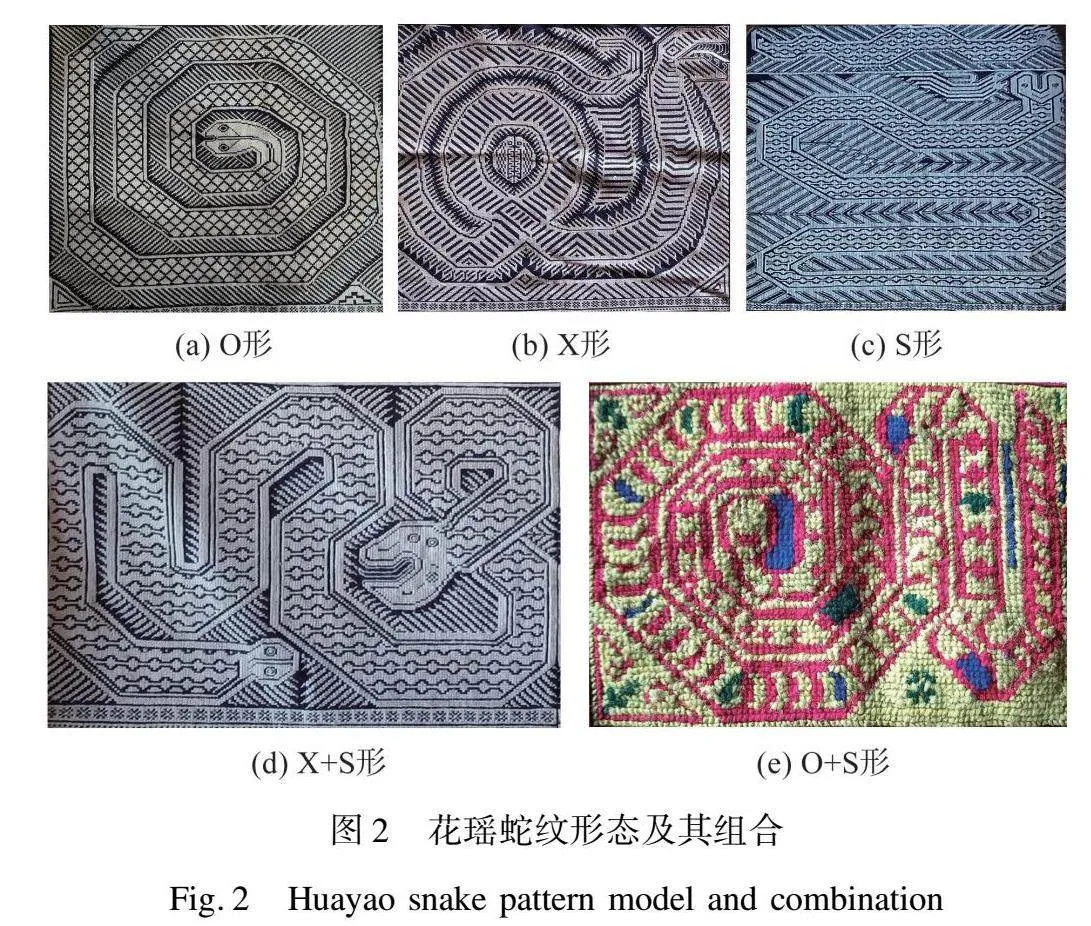

花瑶对蛇形态的描绘可以归纳为以下三点:O形、X形及S形等。O形蛇纹为盘曲状,躯干绕中心蛇首呈同心圆向外盘绕;“X”为躯体缠绕形成的交叉效果,呈造型;“S”指蛇的弯曲造型。根据画面布局需求又呈现多个组合特征,如“X+S”“O+S”等(图2)。

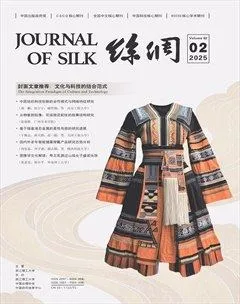

蛇首分为正面和侧面,正面蛇首呈轴对称,中心轴由颈向嘴延伸,两侧对称布局眼睛,嘴为侧面剪影。双目共面是蛇首纹设计的重要特征之一,其中正面蛇首的眼睛为对称布置,侧面蛇首则较为随意,多与其他装饰元素共同分布于画面中。眼睛造型常以色块或者被视为装饰元素的形式进行布局,其大小与其他蛇首装饰元素相当,只在细节造型上作简要区分。另外,从花瑶挑花蛇纹中可以看到一些拟人化的处理方式,如通过线条重叠模仿眼睑的褶皱感,围绕眼球添加睫毛等。蛇纹眼睛造型大致可分为两种类型:规则八边形和不规则八边形。由于受到点纱大小的影响,造型较大的蛇纹其眼睛装饰相应地较为丰富,多采用同心八边形或同心圆进行多层叠加。规则八边形眼睛通过同心叠加效果可以较为简洁地表达出黑眼球、瞳孔等基本结构;不规则八边形同样属采用拟人化表现手法,除黑眼球及瞳孔外,还重点突出了对内外眼角的细节处理。面部其他位置以填充元素作为主要装饰手段,如饰以十字纹、铜钱纹、万字纹、菱形纹、四瓣纹等元素。其中,侧面蛇首的装饰尤为丰富,其元素大小及复杂程度与眼睛相似,从而削弱了眼睛的写实效果,着重突出了装饰美学特征(图3)。

蛇纹的填充元素由十字点纱组合而成,每个十字为一个点纱,每个点纱又通过清数面料纱眼的方式以决定其形状,如正十字形点纱、1/2X形点纱等。通过点纱排列生成了蛇躯干的填充元素,如菱形纹、折曲纹、U形纹(腹部纹样)、直线纹等。以上纹样在骨架结构上具有一定的衍生关系,而点纱和留白共同形成了具有丰富层次感的花形元素,此处以十字绣花线组成的花形为主图、留白为辅图进行归纳。菱形纹的基础图形是以25点纱为一组的正菱形,又以相距1点纱进行重复排列形成基础的菱形纹结构。由25点纱减至13点纱并进行单维度连接,第二维度重复排列形成二级菱形纹结构。它与留白共同建构了双层叠加装饰效果。由25点纱增至36点纱且中间删除8点纱形成正十字纹装饰,单维度连接后再重复排列形成三级菱形纹结构。较二级菱形纹而言,三级菱形纹结构更为复杂,装饰效果更加丰富,留白与主图形成了多层叠加的效果。折曲纹亦具有蛇躯花纹的特征,结构上取单向重复组合且平铺于躯干内。U形纹似取折曲纹的一个单位,主要以表达蛇颈或腹部弯曲的效果为主。与以上其他纹样元素不同的是,U形纹不具有单维度连续,所以其结构会依据躯体转折的方向而发生变化,故而视觉上也能表现出躯体的拧曲感。花瑶挑花中直线纹的使用主要有三种:平行重复排列、根据拧曲方向变化排列及与U形纹组合排列。元素的转换位置往往是躯干拧转的位置,以直线纹为例,转折处会由横排转变为竖排或由竖转横亦可(图4)。

花瑶挑花蛇纹的另一特色是设计者主观构造了蛇纹周身饰毛的表现特征,即蛇纹外轮廓以布置斜线纹表征毛发。据传承人介绍,蛇躯饰毛自然是主观构想的元素,主要目的是填充蛇纹以外的空白区域(补白),从而达到丰富画面的效果。另外,从视知觉转化角度看,花瑶挑花蛇纹的图像设计属于剖面式,即通过寻找最易于表现自然物象特征的角度,所以就形成了鳞纹以正面方式表现,而毛发则选择在边缘线处以侧面视角进行描绘的绘制方法。

除了对蛇纹细节元素的解构分析并绘制结构(图5)之外,还会发现:花瑶挑花蛇纹的整体效果中采用了大量的重复性元素,大到对蛇纹这类主体性元素的重复,小到对鳞纹及毛发的重复性表达等。如果仅从对原始物象模仿的角度加以解释自然不无道理,但细细观察同样会发现这种重复性的设计在视觉效果及情感上都具有十分明显的张力。当人们已经明确了该纹样旨在向读者传达某种信号的意图时,会突然意识到这种元素重复组合的效果对信息的传递所具有的强化作用是显而易见的。罗伯特·莱顿(Robert Layton)将其称之为“冗余”,且指出在交流理论中,冗余是由一条消息中重复的量来衡量的,艺术正是通过重复及变化达到了特殊的效果。罗伯特·莱顿引沃尔海姆的观点认为,“一件艺术作品获得共鸣的条件与不断增加冗余的条件是一样的”[18]。从而看出,在视觉转化过程中纹样所表述的内容是脱离了自然物象的本真,并逐渐走向思想观念的层次。

4"花瑶挑花蛇纹的动态造型的叙事语法剖析

花瑶蛇纹的叙事仍需借由对自然共生空间的描述进行表达。画面中充满了对物象的抽象化处理及维度转换过程中形成的组合范式,尤其是对线条及块面的运用所制造出的抽象效果经由对视觉产生的冲击感强化了能指符号之间的关联效果,正如文本语法一样突出了它的叙事表意的符号隐喻特征。同时,围绕花瑶蛇纹所形成的纹样体系阐述了具有社会意识特征的文本。符号与社会意识形态有密切的联系,无论语言符号还是艺术符号,其在实际交际过程中的实现都依赖于时代的社会氛围与社会事件[17]。而花瑶蛇纹中所阐释的情感也正是当地时下所关切的焦点问题,所以纹样所承载的功能必然来自于通过集合体的形式所陈述的愿景(意识),对未来实践会产生一种真正的指导性或指示性的力量而得以实现。正如宗白华[19]所说:“象如日,创化万物,明朗万物。”雷德侯[20]在对中国汉字结构进行分析时指出,汉字中表现出连贯的文本是作为元素、单独文字的组合所形成的序列。每个字都有特定的位置和次序,如果更换单字的次序,那么文本即不可理解。人类学家有更高的需求,他们坚持认为只有尽可能理解和解释一种现象对当地人意味着什么时,才能说已经明白了这种现象[10]。当然,蛇纹单体也尚不足以完成对语义的完整阐释,而围绕蛇纹形成的共生组合画面对意涵的传递起到关键的作用。所以,笔者认为文字以结构表意的原理在纹样中同样适用。围绕蛇纹构成的组合共生的挑花纹样大致有:对蛇组合、树蛇组合、鸡蛇组合及龙蛇组合四类。双蛇组合纹样其表象是二蛇对话的场景,鸡蛇组合纹样(又名蛇戏金鸡)有相生相克的意思,树蛇组合纹样(又名群蛇比翅)描绘蛇绕树盘绕的动态效果,龙蛇组合纹样则表达的是转化飞升的含义。本文分别从花瑶挑花蛇纹组合构成规律及表意等方面逐次进行分析。

对蛇组合以表达雌雄交尾及生子的寓意。对蛇组合纹样是花瑶挑花中比例最高的一类纹样,其结构简洁而富有秩序感,对语义的表述却略显含蓄。蛇口张开,四目对视,躯干又常设计为前行的动势,或伸出信子或中间布置一宝珠纹(也有口含宝珠纹),双蛇整体呈交合状态。在已搜集到的对蛇作品中,吐信子造型的数量占对蛇主题作品总数的2/3。此外,吐信子和含珠的表达方式并不兼有,如图6中,蛇口中即便尚有空间,但因为中间有宝珠纹故而也没有出现信子。纹样边缘常搭配小蛇以强化多子之意。另外,对蛇纹中也有填充对鱼纹作为辅助纹样,而蛇在花瑶女性心中有婚姻和生育的观念[21]。

鸡蛇组合描述了嫁娶与生子的历时过程。鸡蛇本属天敌,但在花瑶挑花纹样中两者共生的画面布局实则表现了自然似像的设计特征。据传承人介绍,虽然两者视为天敌但从画面的内容看却主要希望表达二者共生的和谐场景,进而借之以传递出祥和的寓意。鸡蛇组合纹样又可分为两类,其一为以树作为中轴线形成的纹样,但与树蛇组合不同的是该系列作品中花形更加丰富且多变化,描绘出了具有田园式的画面效果。鸡蛇组合纹样在表达祥和意涵的形式采用了同向表达的手法,取志同道合之意,属于婚嫁叙事的前期阶段,如鸡蛇同向、树叶同向等。鸡蛇同向主要为两者皆朝向中轴线,蛇纹呈S形翘尾状而鸡纹为振翅状,表现出同向且具有动势的特征;树叶纹宽大且多层次,同一行或一列的树纹经重复排列形成规则的布局。其二为鸡、蛇、人等元素组合纹样,属延续鸡蛇组合的未来意识,即求子生子。如图7(b)中,蛇纹静态盘卧,与鸡相背排列,鸡纹不设翅膀而代之以人物造型,两侧置一对鸳鸯。此外,中下方还有象征多子的石榴纹,进一步强化了婚嫁后的求子生子意涵,且以上元素的组合被作为表达婚媾的稳定母题。

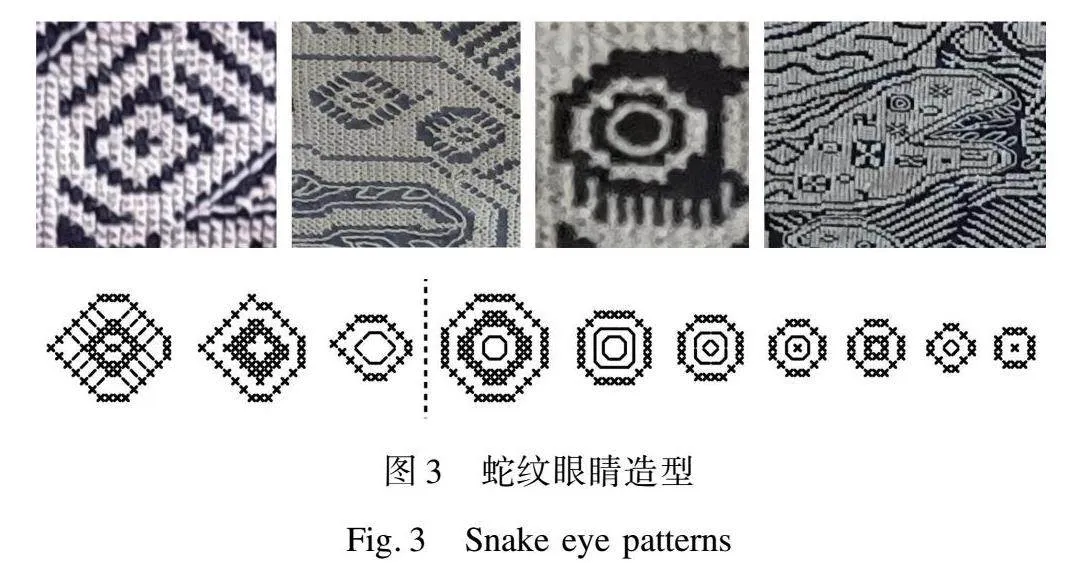

树蛇组合多描绘多子场景。树蛇组合画面的基础元素包括三类:蛇纹、树纹和土地纹,蛇纹设计特征不再赘述。树蛇组合的空白区域由叶纹和土地纹进行补白。树蛇组合清晰地表现出了蛇向下或向上盘绕游走的动态。纹样中小蛇基本围绕大蛇形成对话关系,呈现明显的自然拟像效果。观其组合可知其基本遵循蛇首同位的规律,即大蛇蛇首在下,那么小蛇也基本在下;大蛇蛇首在上,小蛇也在上。以树为中轴线并设大蛇盘绕,左右各置一条小蛇,其组合为“2+1”的结构,即大蛇与一小蛇距离较近,形成对话的动态效果,而另一小蛇背向造型与其保持较远距离,整体构成了稳定的视觉对称效果。树木的粗壮直挺与蛇的弯曲盘绕也形成了鲜明的对比,从而令整个画面充满视觉张力。如前所述,大蛇搭配小蛇是花瑶挑花表达育子意涵的重要方式,此外树、土地本身同样具有生命寓意,从而强化了对意涵的表达。树干造型具有直挺向上的动势,尤其是图8(b)中更能清晰地表达出向上攀升的动感。

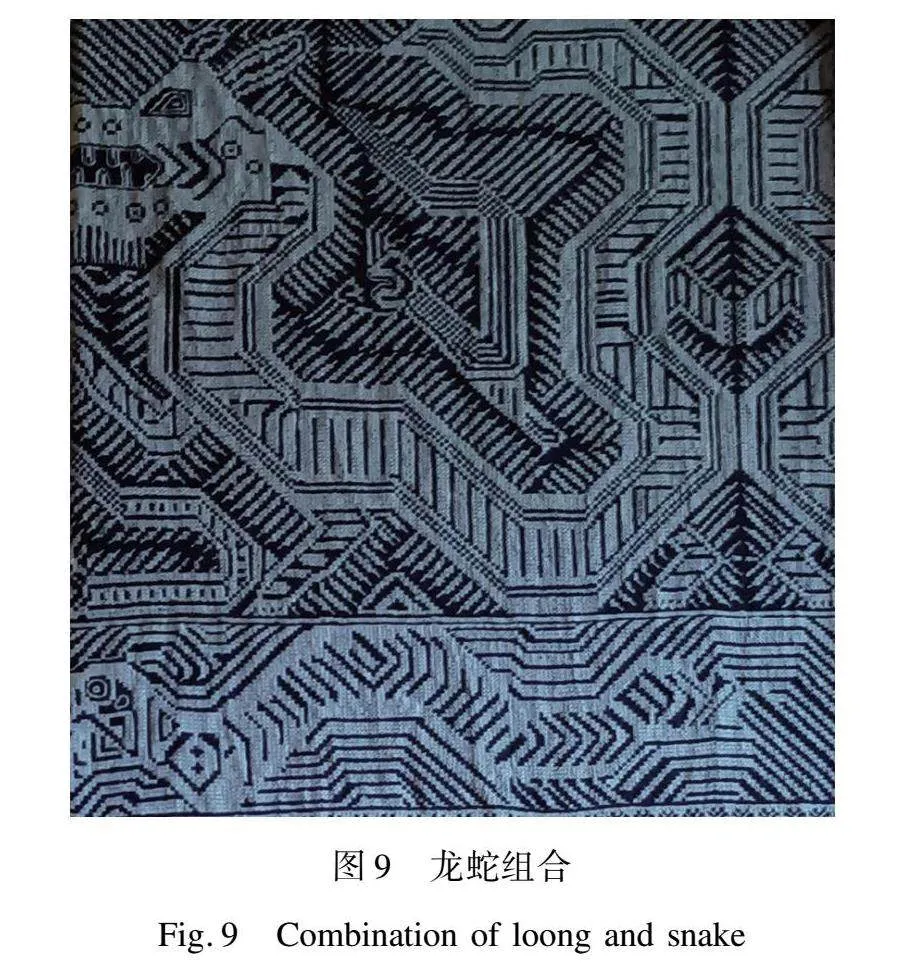

龙蛇组合以上中下组合排列形式为主。龙纹作为主纹样位于画面的中心位置,蛇纹则作为边饰出现。龙蛇在躯体造型上具有明显的差异,龙的躯干多以S形为主,而蛇卷曲的程度要明显复杂于龙纹。龙蛇组合纹样的画面中一般较少添加其他装饰纹样,多以毛发进行补白。与以上组合对比发现,龙蛇组合的设计避免了自然物象对自然生活的描述,故而形成了十分庄重且神秘的飞升效果。在对搜集到的28幅花瑶龙蛇组合挑花作品的比较中发现,在中层空间中分为填充龙蛇组合纹和仅填充龙纹两种,前者由于蛇纹分有了一部分空间,故龙多以有胫无爪、有胫小爪或无胫无爪为主,而后者由于龙蛇分居于两个空间中,龙形象则为小胫大爪。可见,龙纹也并非完全有别于蛇纹,尤其是在龙蛇在同一空间的情况下,仅在首部作出明显的区分而足趾并不明显,其设计形式不仅说明了龙蛇的转化关系,从拟像角度看,更是通过龙蛇形象阐释了人对现实与幻构、自然与超自然关系的理解。花瑶挑花筒裙上的三层空间(或两层),综合了不同时间、空间的事物,将其统一于同一画面之中[21]。以图9为例,画面中蛇在下、龙在上,龙纹内又填充蛇纹,表述了由蛇化龙的时空画面,更是对超脱自然生活而获得至善境界的追求。龙蛇组合纹样是继树蛇组合纹样的后续,即树蛇组合表达了攀升的形式,而龙蛇组合则陈述了攀升的结果。

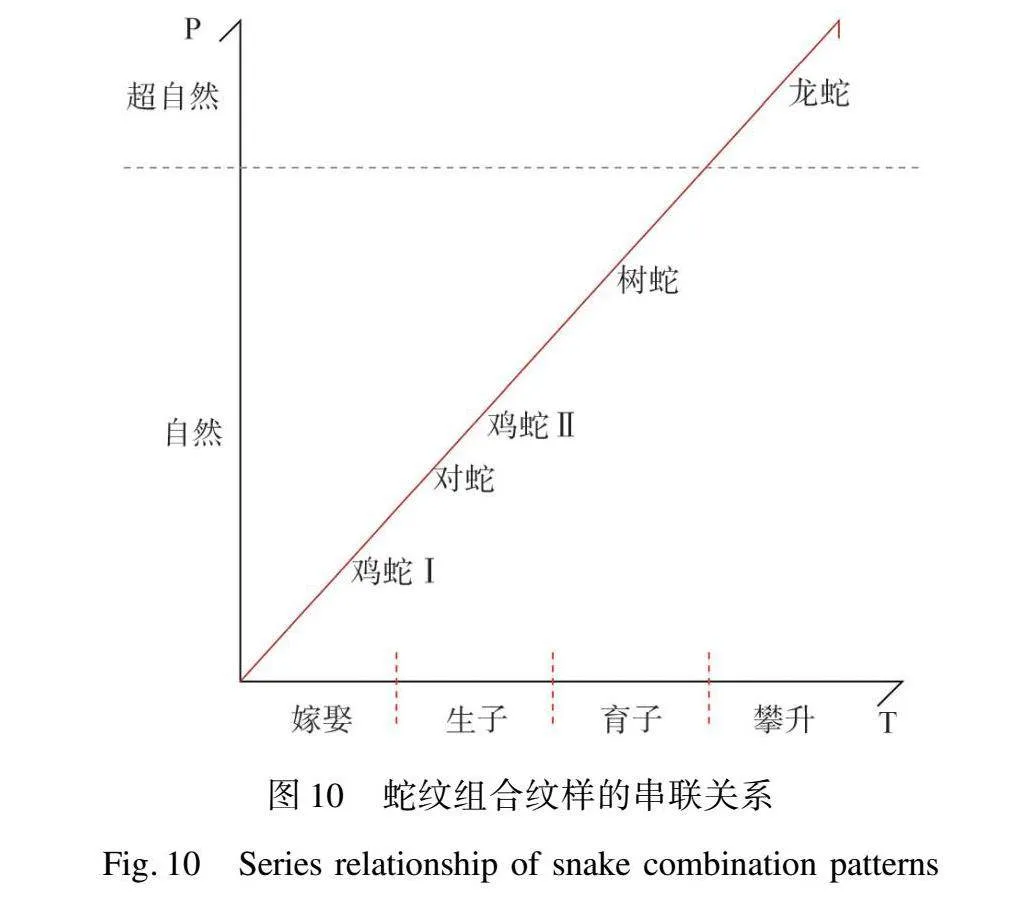

综合看来,以上组合除了各自表达的意涵之外,相互之间具有紧密的串联关系,具有时空动态的叙事特征。首先,花瑶挑花蛇纹组合实际上在陈述人生的每一个阶段,即嫁娶(鸡蛇组合Ⅰ:祥和)——生子(鸡蛇组合Ⅱ、对蛇组合:多子)——育子(树蛇组合:成长)——攀升(龙蛇组合:期盼)(图10)。围绕母题所形成的一系列的纹样其实形成了十分明显的仪式化语言,并传达了花瑶期盼幸福祥和、生存繁衍及兴旺发达的人生观。另外,纹样设计的含义在相当程度上依赖于其所属文化特有的心理结构[18]。其拟像跨越了自然与超自然空间,自然状态下的繁衍无外乎本能的趋势,而最辉煌的阶段则融汇于对龙形象的幻构中。其次,花瑶挑花蛇纹组合形成了稳定的特征集团。莫菲(Morphy)认为由于其对意义的编码方式,艺术体系本身是充满力量的。同时,他又以约尔恩古氏族中重复的绘画构图实例,说明了艺术构成形式中的主要特征集团具有稳固的特征,同样,通过对花瑶挑花纹样的结构分析也明显地透露了特征集团的稳定属性,甚至解释了为什么在一个社群中一般形成了许多“相同或相似作品”产出的现象。最后需要注意的是,元素组合所形成的叙事并非仅陈述了某个故事,而更可能在彰显一种稳定的社会秩序。在玛丽·道格拉斯(Mary Douglas)的分类系统中,被称为“错误”的文本中的物体、行为或想法会被视为异常。据此可以理解在花瑶挑花纹样中围绕蛇纹而形成的组合纹样必须限于以上分类,而诸如狮、虎、狗等元素如果被强制放入蛇纹组合中会导致整个分类系统受到污染[10],不仅存在纹样原始意涵遭遇曲解的风险,甚至可能威胁到社会秩序的和谐。即使是在组合纹样中同样需要关注元素与元素之间的差异或界限,它体现了文化的表征符号组合的次序属性,如龙蛇往往无法被框定在同一个区域中而是形成上下及大小关系,鸡蛇组合中鸡的造型及装饰必须得到更加显著的关注等。

5"结"论

纹样设计是基于自然物象的拟像思考及实践性行为,而花瑶挑花纹样在“物象—拟像”转化中体现出了它的中介身份和语言转化模式。一方面,拟像思维可以帮助设计师、读者对花瑶挑花纹样进行过程性理解,甚至可以获得区域文化下的叙事语法。纹样拆解的路径则有效帮助当代计算机自动生成等技术制定设计路径,并提供可供选择的素材。另一方面,“物象—拟像”解释了人对自然物本原的认知,其跨越视域所获得的本质联系实际上是基于人内在需求而产生的人与物之间的交感。那么,对物的观察必然也需要从中得到彼此的潜在性联系才能生发设计再造的可能。相反,对物的表型解构所采取的设计创新行为很可能因为对交感过程的缺失而无法得到区域文化的认同,甚至陷入与原始叙事语义偏离的困境。

花瑶挑花围绕蛇纹以元素组合的方式完成了对自然物象的重塑,其叙事则着重围绕婚姻生活主题以可感知的有序组合方式展开。首先,蛇纹的重塑遵循了层次划分的结构性规律,以极具装饰效果的物理构型重塑了蛇的区域文化身份。其次,以蛇纹为主体的挑花纹样设计是对嫁娶、生子、育子等的连续性叙事,并以文化规训的身份建构和阐释了稳定的社会秩序。这种具有象征意义的过程性行为创制出了某种情感意象,营造出了某种思想的意境。

需要注意的是,花瑶挑花技艺与当代设计在程序上具有很大差异,无须深入构思而于绣的过程中同步形成的现象表明,形式感和叙事语义已然具有着代际世袭。当然,即便设计师没有进入到他们的语境中作创新传承的思索,花瑶挑花本身在文化交融中同样会发生蜕变,诸如黑底白花的“简笔画”式、富含当代主题和当代元素的挑花作品等似乎早已经走出了传统挑花的语境。在这种转变与发展中,须思忖的是,传承中是否能始终坚守住花瑶挑花的母题,是否依然保留着他们对物象最单纯的视觉阅读与转化的法则,是否意识到了自我意识的真实存在?

参考文献:

[1]克洛德·列维-斯特劳斯. 野性的思维[M]. 北京: 京华出版社, 2000.

STRAUSS C L. La Pensee Sauvage[M]. Beijing: Jinghua Press, 2000.

[2]汪碧波. 花瑶女性服饰与生殖崇拜[J]. 装饰, 2007(12): 102-103.

WANG B B. The female dress adornment and procreation worship of Huayao[J]. ZHUANGSHI, 2007(12): 102-103.

[3]陈鋆纯, 季铁, 彭坚, 等. 基于风格特征的花瑶挑花图案智能设计路径[J]. 丝绸, 2023, 60(9): 112-119.

CHEN J C, JI T, PENG J, et al. Intelligent design path of Huayao cross-stitch patterns based on style characteristics[J]. Journal of Silk, 2023, 60(9): 112-119.

[4]谷梦恩, 范伟. 湖南花瑶挑花文创产品的设计创新[J]. 丝绸, 2021, 58(7): 122-126.

GU M E, FAN W. Design innovation of Hunan Huayao cross-stitch cultural and creative products[J]. Journal of Silk, 2021, 58(7): 122-126.

[5]刘旭光. 艺术作品自身: “拟像”时代的艺术真理论[J]. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2019, 48(4): 89-102.

LIU X G. Art works themselves: The theory of art truth in the simulacra era[J]. Journal of Shaanxi Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2019, 48(4): 89-102.

[6]朱金华. 现代西方语境中的佩夫斯纳设计史论[D]. 南京: 南京大学, 2015.

ZHU J H. Nikolaus Pevsner’s History and Theory of Design in the Modern Western Context[D]. Nanjing: Nanjing University, 2015.

[7]让·鲍德里亚. 物体系[M]. 上海: 上海人民出版社, 2019.

BAUDRILLARD J. The System of Objects[M]. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 2019.

[8]董树宝. 从“像”到拟像: 德里达论书写[J]. 文艺理论研究, 2019, 39(4): 168-176.

DONG S B. From “image” to simulacrum: Derrida’s discussion on writing[J]. Theoretical Studies in Literature and Art, 2019, 39(4): 168-176.

[9]克利福德·格尔茨. 文化的解释[M]. 南京: 译林出版社, 2008.

CLIFFORD G. The Interpretation of Cultures[M]. Nanjing: Yilin Press, 2008.

[10]托马斯·许兰德·埃里克森. 人类学通识[M]. 银川: 宁夏人民出版社, 2018.

ERIKSEN T H. General Knowledge of Anthropology[M]. Yinchuan: Ningxia people’s Publishing House, 2018.

[11]曹本冶. 思想行为: 仪式中音声的研究[J]. 音乐艺术(上海音乐学院学报), 2006(3): 83-102.

CAO B Y. Idea-behavior: Theoretical concepts and methodologies of ritual music studies[J]. Art of Music (Journal of the Shanghai Conservatory of Music), 2006(3): 83-102.

[12]路德维希·安德列斯·费尔巴哈. 费尔巴哈哲学著作选集:下卷[M]. 北京: 三联书店, 1962.

FEUERBACH L A. Selected Works of Feuerbach’s Philosophy (Vol.Ⅱ)[M]. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 1962.

[13]陆娟娟. 符号学视角下三江侗绣图案的美学研究与应用[J]. 西部皮革, 2021, 43(7): 140-141.

LU J J. The aesthetic research and application of the pattern of Dong embroidery in Sanjiang from the perspective of semiotics[J]. West Leather, 2021, 43(7): 140-141.

[14]罗彬, 辛艺华. 土家族民间美术[M]. 长沙: 湖北美术出版社, 2020.

LUO B, XIN Y H. Tujia Minjian Meisu[M]. Changsha: Hubei Fine Arts Publishing House, 2020.

[15]萧兵. 操蛇或饰蛇: 神性与权力的象征[J]. 民族艺术, 2002(3): 43-57.

XIAO B. Holding or garnishing snakes: A symbol of divinity and power[J]. National Arts, 2002(3): 43-57.

[16]谢菲. 空间生产视域下花瑶挑花文化情境的变迁与重构[J]. 装饰, 2017(6): 113-115.

XIE F. Transition and reconstruction of cultural context of cross-stitch work of Hua Yao people in the field vision of production of social space[J]. ZHUANGSHI, 2017(6): 113-115.

[17]艾欣. 图像隐喻与“能指重叠”: 俄罗斯先锋派艺术符号机制刍议[J]. 艺术设计研究, 2021(4): 107-117.

AI X. Image metaphor and “overlapping of signifiers”: On the symbolic mechanism of the russian avant-garde[J]. Art amp; Design Research, 2021(4): 107-117.

[18]罗伯特·莱顿. 艺术人类学[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2009.

LAYTON R. The Anthropology of Art[M]. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2009.

[19]宗白华. 宗白华全集:第1卷[M]. 合肥: 安徽教育出版社, 1994.

ZONG B H. The Complete Works of Zong Baihua (Vol.1)[M]. Hefei: Anhui Educational Publishing House, 1994.

[20]雷德侯. 万物: 中国艺术中的模件化和规模化生产[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2005.

LEDDEROSE L. Ten Thousand Things: Module and Mass Production in Chinese Art[M]. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2005.

[21]阮将军. 隆回花瑶桃花图案的创新与应用研究[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2014.

RUAN J J. Research into Innovation and Application of Longhui Huayao Cross-stitch Patterns[D]. Changsha: Hunan Normal University, 2014.

From image to simulacrum: A study of the narrative structure of snake patterns inHuayao cross-stitch craftwork

ZHANG Chi, WANG Xiangrong

ZHANG Desheng

(1.Graduate Department, Guangzhou Academy of Fine Arts, Guangzhou 510006, China; 2.School of Art,Soochow University, Suzhou 215123, China)

Abstract:

Huayao cross-stitch craftwork patterns, including a large number of works with snake patterns as the theme decorative elements, are mainly distributed in Huaihua, Xiangxi and other areas of Hunan province. The snake pattern works of the Huayao are mainly used in the dress of wedding ceremony, and involove extensive narrative texts about marriage theme in the modular configuration of the pattern. The analysis of the snake pattern of the Huayao is of great value to the study of local wedding culture view and the traditional design path of the Huayao cross-stitch craftwork pattern.

This paper takes the design as the intermediary of the transformation of “image-simulacrum”, and uses the research method of deconstruction to classify, organize and analyze the Huayao cross-stitch craftwork pattern. As a result, two important conclusions are drawn. Firstly, pattern design is based on the simulacrum thinking and practical behavior of natural objects, while the Huayao cross-stitch craftwork pattern reflects its intermediary identity and language transformation mode in the transformation of “image—simulacrum”. On the one hand, simulacrum thinking can help designers and readers to understand the Huayao cross-stitch craftwork pattern in the process, and even obtain the narrative grammar under the regional culture. The path of pattern disassembly effectively helps computer automatic generation technology to develop design paths and provide suitable materials. On the other hand, “image-simulacrum” explains people’s cognition of the origin of natural objects, and the fact that the connection is actually the feeling between people based on the internal needs. Therefore, observing objects inevitably requires identifying their potential interconnections to enable design and reinvention. Secondly, the Huayao cross-stitch craftwork completes the remodeling of natural objects in the way of element combination around the snake pattern, and its narrative focuses on the theme of marriage in a perceptible and orderly combination way. On the one hand, the remodeling of the snake pattern follows the structural law of hierarchical division, reshaping the regional cultural identity of snakes through highly decorative physical configurations. On the other hand, the design of the Huayao cross-stitch craftwork with snake pattern as the main element is a continuous narrative of marriage, childbirth, children to success, and constructs and explains the stable social order with the identity of cultural discipline. This symbolic process behavior creates an emotional image and the artistic conception of a certain thought.

Based on the concept of image—simulacrum transformation, this paper systematically collects and arranges the snake patterns of the Huayao cross-stitch craftwork in Hunan province, and summarizes the rules of form design and narrative rules in detail. It not only looks back and explores the traditional design of the pattern, but also provides some ideas for future innovative design and inheritance of the Huayao cross-stitch craftwork pattern. In the context of cultural integration, the premise of innovation and development is to protect the cross-stitch craftwork theme and design experience with “id” as the core, and to forge a path for the development of distinctive intangible cultural heritage.

Key words:

simulacrum; Huayao cross-stitch craftwork; snake pattern; design intermediary; structure; narrative