细数地质学中的“蛇”

辰龙辞旧岁,金蛇迎新春!随着农历十二月的悄然离去,我们即将迎来乙巳蛇年。

在我国民间,蛇被视为一种极富神秘色彩与灵性的动物,是吉祥、长寿和财富的象征。作为研究地球及其演变的一门自然科学,地质学极其注重野外观察和经验总结,人们在命名地质现象或矿物岩石时,常会借用大家耳熟能详的动物或事物,典型的如孔雀石、萤石、鸡血石、白云岩、牛轭湖等。蛇也不例外,被借用到地质学的命名中。

目前,全世界已知的蛇不少于4000种,虽然其种类多,但在外表和行动方式等方面相差无几。地质学家正是利用了蛇身上那些人们耳熟能详的颜色、花纹以及行动特征,将难以描述的地质概念和学术语言以接地气的形式、用普通人都能理解的语言,让大家一听就懂、一看就懂。下面就让我们一起去探究地质学中的“蛇”。

蛇纹石

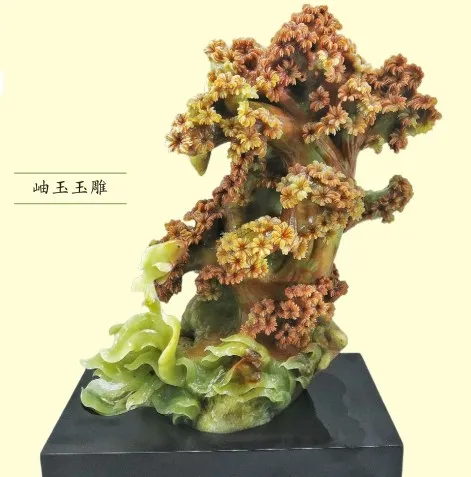

一提到蛇,人们首先想到的就是它自由灵活的身躯和身上极富辨识度的花纹。地质学家就用蛇纹这个蛇身上最显著的特征命名了一种与蛇纹极其相似的矿物—蛇纹石。

蛇纹石是一种具有层状结构的含水富镁硅酸盐矿物,一般为显微叶片状、显微鳞片状、致密块状的半透明至不透明非均质集合体,常具油脂光泽或蜡状光泽,摩氏硬度为2.5~4,因其外表常有灰白、石红色网纹,似蛇皮而得名。蛇纹石中的镁含量较高,可用来制造钙镁磷肥或烧制碱性耐火材料镁橄榄石砖,以及用来提炼金属镁。在医学领域,蛇纹石常被当作生产泻利盐的原料。鲜艳透明、质地坚硬、透光度好的蛇纹石还可以用来制作玉石工艺品,此类蛇纹石被称为蛇纹石玉。我国大名鼎鼎的辽宁岫岩玉即是蛇纹石玉的一种,古人用来制作盛装葡萄美酒的夜光杯的青海祁连玉、近年来炙手可热的泰山玉、河北宽城热河玉,本质上也都是蛇纹石玉。也正是由于丰富多彩的颜色、较高的透明度、温润的质地以及相对较高的硬度,蛇纹石被我国古代先民视为玉石品种之一,在我国传统文化中占有重要地位。考古发现,在公元前5000年左右的仰韶时期,我国黄河流域的先民已开始制造蛇纹石玉并进行流通;龙山时期,黄河中游和上游之间已经存在相关的玉石交流。

蛇纹岩

蛇纹岩是一种经过蛇纹石化形成的低级变质岩,通常是在大洋洋底变质过程中,洋壳岩石及下部地幔橄榄岩等在低温海水作用下发生蚀变,进而转变为蛇纹岩。实际上,蛇纹岩不仅出露于大洋洋底、洋中脊等地,也大量出现在板块俯冲带。

作为一种典型的变质岩,蛇纹岩中次生矿物的占比通常在80%以上,岩石结构往往会保留蚀变前岩石的原生结构,基本不发生变形。不同类型的蛇纹岩中的矿物组合可能会有所不同,典型的洋中脊型蛇纹岩中的矿物包括蛇纹石族矿物、磁铁矿、滑石、水镁石和透闪石,常见副矿物包括铬铁矿、金属及硫化物、黏土矿物、透辉石、次生橄榄石和角闪石。蛇纹岩中常见的三种蛇纹石为利蛇纹石、纤蛇纹石和叶蛇纹石。其中,利蛇纹石为主要矿物相,纤蛇纹石通常由利蛇纹石转变而来,一般在脉体中出现,叶蛇纹石则很少出现。

作为低温水热反应,蛇纹石化作用除了主要形成蛇纹石以外,还会大量吸收空气中的二氧化碳产生碳酸盐矿物以及氢气、甲烷等,因而具有一定的固碳作用,成为近年来地质学研究的热门方向之一。研究人员发现,与传统的制氢方式相比,蛇纹石化产生氢气的方式具有低成本、低碳环保、原料来源广等优点,制氢前景广阔,潜力巨大,为工业制氢提供了新的思路和启迪。

最新的科学研究还发现,空气中的氮气在高温、高压下可以快速参与蛇纹石化过程并生成大量氨气,这些氨气在闪电作用下可以合成大量氨基酸,成为冥古代生命起源的关键。

蛇绿岩

蛇绿岩,又称蛇绿岩套,是指由蛇纹石化超镁铁岩、基性侵入杂岩和基性熔岩以及海相沉积物构成的岩石组合。蛇绿岩套的代表性层序自下而上依次是橄榄岩、辉长岩、席状基性岩墙和基性熔岩以及海相沉积物。其中,橄榄岩和辉长岩在层序上可以重复多次。蛇绿岩主要形成于洋中脊、弧后盆地、弧前盆地、岛弧或活动大陆边缘和俯冲带环境。理论上,世界各地的蛇绿岩具有相似的层序,但实际上,由于洋壳的消减作用、构造侵位或逆掩推覆,蛇绿岩层序的完整性遭到破坏,导致我们能见到的大部分蛇绿岩都是杂乱堆积的混杂岩块。其中,在大陆上发现的蛇绿岩,如著名的秦岭造山带蛇绿岩、雅鲁藏布江蛇绿岩等大多为大陆边缘或岛弧上的洋壳碎片,是大陆裂解或弧间扩张的产物。除了在地球板块构造研究上的巨大标志作用,蛇绿岩也是很重要的成矿岩石地层,往往找到蛇绿岩就离找到矿产不远了。这是因为形成蛇绿岩的板块俯冲作用总会伴随着一系列的岩浆作用、接触变质作用、交代蚀变作用,由此形成一系列重要的金属和非金属矿产,典型的如金、铜、橄榄岩、蛇纹岩、滑石等。这一具有明显分布规律的成矿作用和矿床分布模式,对于地质勘查、矿产资源开发等意义重大。

蛇曲河

蛇曲河是指河道弯曲形如蛇行的河段,是河流地貌的一种。蛇曲地貌可分为自由曲流和深切曲流两种。其中,自由曲流往往出现在地形开阔区域,深切曲流往往是在自由曲流的基础上,经地壳抬升、河流快速下切而形成。环流是造成蛇曲地貌的主要力量,河流流经平坦地区时,抗冲刷能力弱的一侧河岸在河水侵蚀作用下坍塌。原来顺直的河岸变得弯曲凹陷,冲向凹岸的表层水流受离心力作用,一部分冲向对岸,另一部分折向河底形成底层水流,这部分水流触及河底后又变为上升流返回河面,形成环流,它们与纵向的水流结合起来,共同雕塑形成了河流蛇曲地貌。蛇曲河形成后,随着河床弯曲程度的加大,河流会逐渐截弯取直,而原先“蛇曲”上的弯曲河道—也就是残余河道被称为牛轭湖,原来河流环绕的山则被称为离堆山。

蛇曲河的形成需要具备两个自然条件:一是地形相对平坦,且有合适的落差。落差太大,河流下切速度大于侧向侵蚀,就会形成峡谷,而无法形成河曲;落差太小,河流会潴淤成湖泊,失去侵蚀能力。二是河流经过的地表要软硬合适。地表太硬,河水无法下切;地表太软,“蛇曲”形态不易保留。我国青海的河源地区和四川江河源头以及内蒙古草原是曲流河地貌最发达的地方。其中,内蒙古呼伦贝尔草原和锡林郭勒草原是我国蛇曲形河流最多的地方,比较有名的克鲁伦河、贡格尔河以及锡林郭勒草原上的锡林河、乃林郭勒河等都是“蛇曲”发育完美的河流。另外,我国黄河的上游,青海果洛藏族自治州、黄南藏族自治州与甘肃玛曲县交界地带及四川若尔盖县一带,也是我国蛇曲河景观最丰富的地方。

除了自由式蛇曲地貌,还有一种深切河曲,又被称为嵌入式蛇曲地貌,其典型代表有我国黄河晋陕大峡谷中的老牛湾、乾坤湾等及其上游的众多黄河二级支流,黄河支流无定河的上游萨拉乌苏河(也叫红柳河)在流经陕西省北部以及内蒙古鄂尔多斯高原时,随着地势的抬升以及河水的下切,在厚厚的黄土层上切割出一条蜿蜒盘旋的峡谷。另外,在长江支流嘉陵江广元至合川段也广泛发育嵌入式蛇曲地貌,直线距离200多千米的两地有100多个“蛇曲”,形成了实际长达640多千米的河道。

蛇形丘

蛇形丘为大陆冰川地貌的一种,一般指大陆冰川退却后形成的一种狭长曲折呈蛇形弯曲的垄岗地形,长度一般为数千米至数十千米,高40至50米,底宽几十米至几百米,丘顶较狭窄平缓,丘隆两侧坡度约10°至20°。

蛇形丘主要由不同粒度的冰水砂砾堆积物组成,夹有冰碛透镜体,具有交错层理和水平层理结构。其成因主要有两种:一是在冰川消融时,冰川融水沿冰川裂隙渗入冰川下,在冰川底部流动,形成冰下隧道。待冰完全融解后,隧道中的沉积砂砾形成了蛇形丘。二是形成于夏季冰川末端冰水三角洲的缓慢后退。夏季,冰川融水增多,冰积物在冰川末端形成冰水三角洲,等到下一个夏季,冰川再次后退,再形成一个冰水三角洲。如此反复不断,一个个冰水三角洲连起来,便构成串珠状的蛇形丘。这种蛇形丘分布在冰川沉积区以外,与冰川体无直接接触,但可形成纹泥或季候泥,可用于追溯冰川消退的时间。

蛇颈龙

蛇颈龙是恐龙的一种,为已灭绝的蛇颈龙属海生爬行类的统称,是一类适应在浅水环境中生活的类群,因个体较大且具有长长的脖子而得名。蛇颈龙最初出现于三叠纪晚期,侏罗纪时已遍布世界,与鱼龙类一起统治着中生代的海洋。蛇颈龙的食物种类丰富,喜欢吃鱼、软体动物及贝类,其强壮的上下颌能轻易咬穿猎物坚硬的外壳。在古生物演化史上,蛇颈龙的生存时间超过1.35亿年,是最长寿的海生爬行动物类群之一,可与鱼龙类和海龟相媲美。在身体结构方面,蛇颈龙有着流畅的身体线条和富有力量的鳍状肢,能够在水中快速游动,其水平状的尾鳍可以像鲸鱼尾巴一样上下摆动,帮助它们更好地控制方向或作为伏击猎物时的重要推进器。独一无二的身体结构和运动方式使得蛇颈龙在侏罗纪的海洋中成为名副其实的霸主。比较有名的蛇颈龙化石是在我国四川威远发现的“威远中国上龙”和在广西扶绥发现的“扶绥中国上龙”等。

【责任编辑】赵菲