如何促成医养结合?

摘 要:20世纪80年代,英国为解决其医疗和养老服务的主管部门分散且界限模糊,不同机构间服务内容割裂,难以应对老年人医疗和养老混合型需求等问题,开始探索建立医疗和护理服务合作体系。英国政府首先通过健全社区医疗卫生服务解决老年人长期住院问题,以划清“医”“养”边界;其次通过立法要求部门间协同合作,明确各方责任并进行预算合并;最后以具体项目聚集资源确保整合服务下沉社区。该体系让社区在地化养老模式得到发展,医疗资源配置效率显著提升,老年人的获得感显著增强,其成功的关键在于建立了以家庭医生为中心的多学科整合型服务网络、联合评估需求并进行部门间信息共享、建立共同基金和个人账户、提供出院后短期的衔接性服务、实施来自政府和消费者的双重监管。同时,改革也面临“成本病”问题、数字化和信息化转型以及医疗和照护业务转型中的问题。这些经验和挑战对我国的本土化启示是:顶层设计和下沉社区是调动各部门合作积极性的关键,综合评估需求是构建医养结合体系的基础,健全基层医疗卫生并建立具体的合作网络能够为其提供支撑,统一预算和支付是能够实现医养结合的重要保障。未来我国应通过转诊等建立医院和基层医疗机构之间的联系,各部门应综合评估医养需求并对信息共享,应建立以家庭医生为中心的服务支撑网络,探索建立医养结合服务基金并强调个人责任。

关键词:医养结合;去机构化;社区医疗卫生;基层健康网络

中图分类号:C913.6 文献标志码:A 文章编号:1000-4149(2025)01-0091-15

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2025.01.007

一、引言

英国的人口老龄化在近 100年来发展十分迅速。2021年 65岁及以上的老年人口达到1266.8万,占比约为18.9%,且呈现出高龄化特征,85岁及以上高龄老年人占老年人口的13.2%。预测近10年内还将迎来大规模增长 ① 。同时,当前英国人均预期寿命较1991年增加了5.63岁 [1] ,老年人患可预防的非传染性疾病,如中风和慢性病的几率也在增加 [2] 。因此,老年人的医养结合养老服务需求不断凸显。英国协同、统一的医疗和照料服务合作体系(Health and Social Care Integration)较好地应对了这一挑战,这源于英国政府于20世纪末开始的一系列促进医疗和照护服务整合的改革。如今我国面临同样严重的人口老龄化问题。

第七次全国人口普查数据显示,2020年我国65岁及以上老年人口达到1.91亿人,占比为13.5%,80岁及以上高龄老年人口为3580.1万人,在老年人口中的占比达到18.78% ② 。伴随着人口老龄化和高龄化的到来,患病老年人、失能半失能老人的规模和比例都在迅速提高,医养结合养老服务的需求规模不断扩大且愈加迫切。2013年以来,中央和地方鼓励推进医养结合,但实际上医疗和养老两部门之间的合作机制尚不健全,在满足老年人需求上未能达到预期效果。

英国本土学者乃至国际学界对英国的医养结合改革展开了持续跟踪研究。起初,医疗服务 (health care) 和社会化服务 (social care) 分别隶属于国家医疗系统 (National HealthSystem,NHS)和地方社会服务部门,服务对象和服务模式均不同,不利于医养结合养老服务的供给 [3] 。1997年工党政府上台后基于准市场的探索开始对公共部门改革,消费主义的兴起引发了给消费者选择权的倾向,这倒逼负有提供养老服务责任的公共部门提高效率 [4] 。

伴随着公共服务的市场化改革,英国开始立法允许地方政府以现金给付代替直接服务,这标志着传统的战后福利国家结构模式被打破 [5] 。国家卫生服务法 (National Health ServiceAct) 和多项法案白皮书开始以立法的形式要求不同的行政部门间协同、合作并整合预算,以此来通过这种新形式的“整合照料”跨越部门间的传统界限,目的是“在正确的地点和时间提供更有效的老年人照护”[6] ,这期间,英格兰和苏格兰等地区分别在各社区中建立了多支包含医疗、照护合作关系的组织,通过具体项目的落地有效的聚集了所需资源 [7] 。

在我国,医养结合相关主题近年来越来越受到学者的重视和热议。一方面,国内研究普遍关注医养结合推进过程中的问题和挑战,一是部门之间的合作机制未建立 [8] ,二是医养结合的市场有效需求不足,老年人的支付水平低 [9] ,三是服务的专业人才和团队未能得到较好发展 [10] 。另一方面,学界对下一步应如何针对性地解决现存问题仍莫衷一是。在改革初期阶段,国内尚未出现可参考的标杆做法,因此学者对国际经验进行了总结。一是侧重国际经验对比 [11] ,但就一国实践进行背景、动因、改革做法等深入分析的文献鲜见;二是对美国、日本等国的经验总结较多 [12-13] ,但这些国家的保障对象、改革背景及所面临的问题与我国存在较大差异,例如日本由介护保险统包所有服务的经验并不适合目前我国长期照护保险尚未在全国推开的背景。三是尽管有对英国经验的总结 [14] ,但更加侧重对整体性制度框架的展示,与我国当前医养结合发展中的问题结合度并不高。

综上所述,尽管英国和我国的社会发展历史、医疗卫生体制和社会福利体系发展存在诸多差异,但却在人口老龄化问题上面临相同的挑战与风险,特别是英国也面临我国医养结合服务体系构建中的最大障碍,即医疗和养老服务的行政管理隶属于不同行政部门,由此导致服务供给方式不同、对象不同,基金来源分散,医疗和养老服务供给机构的积极性难以调动,服务内容割裂难以契合老年人需求等问题,失能失智老年人或依赖于长期住院增加医保基金支出压力,或面临无人照料和无医疗服务的困境。英国在改革中形成了一系列较为成功的实践做法,这些经验对解决我国的类似问题有较强的适用性,同时改革后也产生了一些问题,未来我国应前瞻性地应对这些风险。但国内现有文献对以上问题的英国经验及其对我国的启示总结却十分欠缺,为此,本文将全面梳理总结英国医养结合改革前的背景和成因、改革中的有益经验和举措、改革后的积极与消极效果,为我国促进医疗部门和养老部门的合作提供经验证据,对标我国当前的障碍问题提出具体建议。

二、应对医养割裂:英国构建医养结合体系的动因

1. 社会人口背景:为缩减不断增加的照护和医疗费用

英国自1980年以来开始推行私有化,鼓励自由市场经济。在此经济背景下,撒切尔政府逐渐削减政府开支和过多的福利开支,以减轻其对国家财政和整体宏观经济发展的不利影响。然而,人口老龄化导致老年人的医养需求激增,一方面,给老年人的照护成本带来巨大挑战。1986—1991年间,社区居家养老服务的支出从1000万增加至2亿英镑 [15] 。20世纪90年代中期以后,社会普遍关注到相对较低水平的养老服务需求,例如帮助出行、整理家务等,福利水平最高的英格兰地区65岁及以上老年人的社会化服务费用在2006年就已经达到130亿英镑 [16] 。对此,无论是政府部门还是其他社会主体,要求重视需求未满足群体并确保制度可持续的呼声很高。并且,主要的照护压力还集中在家庭中的非正式照护上,家庭直接支出和机会成本较高。2007年约有600万的非正式照护者(约占总人口的10%)为老年人提供了相当于870亿英镑的照护 [17] 。另一方面,由于免费属性,NHS承担着巨大的门诊和住院服务供给压力,特别是低收入老年人的住院挂床问题十分严重。1998—1999年NHS将约40%的医疗预算支出 (约100亿英镑) 和约2/3的医院床位用于65岁及以上老年人;同样的,社会服务经费中也有约50%(约52亿英镑)用于该群体 [6] 。为减少2008年金融危机后的国家赤字,2010年起英国联合政府开始实施财政紧缩计划,公共部门大幅减少支出,这给满足老年人需求带来更大的挑战。

2. 行政体制问题:为进一步整合部门职能

英国的医疗服务和养老服务分别由国家层面的卫生部所构建的NHS和地方政府中的社会服务部门管理,另有工作和养老金部(Department for Work and Pensions,DWP)负责全国范围的照护津贴管理。医疗服务的宏观政策和资源分配是中央卫生部中不同部门的责任,NHS系统包含全科诊所 (初级)、地方卫生服务部门 (二级)、医院 (三级) 的具体服务部门。养老服务的预算、资助对象的筛选由各地方政府确定。患有慢性病的老年人和失能失智老人的长期管理需要多个专业人员之间以及多个部门之间的协调,然而,这些部门及其主管行政部门在传统上是独立运作的,针对老年人的资助、评估和提供服务的责任分散在国家、地方政府不同层面的部门中。正如原国家审计委员会在1986年的报告中所指出的,NHS医疗服务和地方政府提供的养老服务缺乏一个统一的、具有明确领导责任的组织 [18] 。

3. 制度困境根源:为应对财务负担的碎片化

医养结合服务的支出由NHS、地方政府以及工作和养老金部共同承担,这种安排缺乏战略上的统一性。NHS的资金来源于国家税收,对于依赖家庭和社区服务的群体,NHS每年投入约30亿英镑来提供医疗服务。在养老机构中有14%的有医疗需求的老年人,这一群体的医疗照护费用也由NHS承担,支付机制和住院患者相同 [19] 。地方政府的支出主要覆盖低收入家庭的一般性养老服务,通常由中央基于国家税收对地方进行的拨款、当地所收的财产税构成。工作和养老金部负责为通过家计调查的低收入老年人发放照护津贴,仅英格兰地区就累计有140万日常需要照护的老年人领取了照顾津贴。津贴标准是每周60英镑或89.6英镑 ① ,视年龄、照护需求水平、可行能力等不同而定。这些照护津贴通常被老年人用于支付地方政府提供的照护服务,因此实际上是从一个政府部门向另一个政府部门的公共支出转移。如果每周的照护时间超过35小时并且在缴税和缴纳养老保险费后的收入不超过120镑/周,家庭照护者通常可以申请获得每周64.6镑的补贴 ② 。这些资金来源于国家财政,在全国范围内进行管理。

4. 工作效率问题:为避免服务供给对象的遗漏和重复评估

在对象识别上,三部门的标准并不一致。NHS在支付端是完全免费的,覆盖全体老年人。而地方政府的照护服务只覆盖了低收入家庭,根据社会服务部的最新规定,资产和储蓄合计在23250英镑(不包括现住所和养老金)以内的老年人可以获得当地政府支付的居家照护,审查结果在23250—100000英镑之间的老年人应由个人负担居家养老服务费用,但费用超过35000英镑的部分,无须个人负担 [20] 。工作和养老金部在全国范围内管理照护津贴,从四个方面对津贴对象进行筛选,包括:收入和财产审查,医疗需求测评,自我照料能力和受伤害风险测评,家庭照护的可及性以及其他个人情况。并且,领取照护津贴的对象还扩展至其家庭成员,如果是老年人的照护人,没有或只有很少的其他收入来源,也可以申请护理人津贴,旨在弥补因护理责任妨碍有偿就业而失去的收入。但是这些标准的确定与其他部门之间缺乏战略上的协同性,筛选的细节对地方政府不透明,标准不易理解,非在地化导致无法精准地瞄准需求最大的群体,部门间还可能增加重复评估的成本。

三、改革中的举措:促成“医”“养”合作

1. 发展历程与体系构成

(1)第一步:划清“医”“养”边界再结合。为解决老年人长期住院占用医疗资源的问题,1980年以后英国进行了社区服务改革,目的是将原来NHS负担的失能失智老人住院服务终止,改由各地社区中能够提供住宿的机构服务或让老年人在家享受社区上门医疗服务。

20世纪90年代中期,一系列政策文件将需要NHS进行费用偿付的对象界定为“对医疗照护需求迫切的个人”。这不仅缓解了NHS的支出压力,还更加适应老年人居家养老的需求,最重要的是,有效地区分了“医”“养”服务的边界,明确各责任主体,为“医”“养”科学的结合理清了障碍。

为了帮助社区承担起接收从医院床位中转移的病人的任务,各地将压力转移到市场和家庭中。原卫生部建议,各地的社会服务部门应承担资助和评估社会护理需求的责任,但并不建议扩大地方政府直接提供的社会化服务的数量和范围,而是通过公共、私营和志愿部门在平等的基础上竞争提供服务 [21] 。1997年 12月英国成立长期照护皇家委员会 (TheRoyal Commission on Long Term Care),主要目的是明确一个稳定可持续的老年人长期照护筹资方案,对长期照护成本在公共财政和个人之间的合理划分提出建议。该委员会建议:对入住护理机构的群体,根据经济状况调查结果支付住宿和日常生活成本,个人护理服务和社会化服务费用由政府承担 [22] 。至此,“医”“养”之间的界限得以明确划分,即NHS负责医疗服务和照护服务中的医疗照护服务供给,地方政府承担低收入家庭的家政服务和个人照护等一般性养老服务以及养老机构入住的费用,组织照护机构负责提供具体服务。

(2) 第二步:部门间协同合作、预算合并。1997年英国卫生部发布白皮书《新NHS:现代、可靠》(The New NHS : Modern , Dependable),为改善NHS提供医疗服务和地方政府提供的社会化服务之间的整合奠定了基础。购买医疗卫生服务的责任从地方卫生部门和家庭医生转移到了新成立的初级照护团体(Primary Care Groups,PCGs),PCGs进而设计了长期计划以整合基层医疗和社区中的养老服务,每个社区的社会服务机构和地方卫生局都有“合作义务”,在其董事会中必须有地方卫生局的代表。这种强制合作关系迅速成为英国政府医疗和养老政策的中心战略 [23] 。

新工党政府执政后,尝试通过包括多学科团队、合并预算、联合评估和领导委托等多渠道来促进医疗和养老服务之间的更深度融合。1998 年出台的 《社会服务现代化》(Mordernising Social Services)指出应更好地协调照护、医疗和家政等服务 [24] 。随后,英国政府引入一系列措施,以促进、激励和要求养老服务和医疗服务的合作,包括明确NHS系统中的各部门和地方政府合作的义务,支持地方政府为医养结合服务设置专属基金,对两部门设置国家层面的服务框架的边界,破除两部门合作的法律障碍等。甚至在法律文件中规定将医疗和照护的预算进行整合,统一管理或共同委托任何一方来代表二者,在一个统一的管理框架中整合提供医疗和照护服务的人力资源和服务内容 [25] 。

英国政府于1999年出台的《健康法案》(Health Act 1999) 也赋权NHS和地方政府更有效地合作,除重申了合并预算等导向外,还提出设立联合管理员。基于此,NHS系统设立了初级医疗信托基金 (Primary Care Trusts,PCTs),负责确保提供所有基于社区的卫生服务,并委托提供有效的二级医疗服务。2013年英格兰地区颁布了新一轮医改法案《医疗与社区健康服务法案 2012》(The Health and social Care Act 2012),将整合服务放在了核心位置。其后,家庭医生主导的临床咨询联盟(Clinical Commissioning Groups,CCGs)成立,以更加深入基层和更了解居民医疗需求的优势取代了 PCTs 和战略卫生局 (Strategy HealthAgency,SHA)来负责代表老年人和NHS购买医疗和照护服务。2019年CCGs约负责756亿英镑的支付,占NHS委托预算的2/3 [26] 。越来越多个性化的服务内容产生,与公共政策满足老年人需求的目标日趋接近。

(3) 第三步:以具体项目确保整合服务下沉社区。1999年《健康法案》实施后,各地陆续开始构建地方战略合作关系(Local Strategic Partnerships,LSPs),意在将可用资源聚集形成伞状的合作关系,在当地建立一个具体的、囊括多部门的网络来协调医疗和养老服务之间的融合。2000年苏格兰政府成立了联合未来组织 (Joint Future Group),本质是在NHS和地方政府之间建立正式的合作关系,随后该组织发起建立了32对医疗和养老合作关系,例如苏格兰政府、苏格兰 NHS和苏格兰各地方政府联合会 (Confederation of Scottish LocalAuthorities,COSLA)在统一预算体系的基础上建立了“国家合作关系”[27] 。

2011年以来,英国政府开始以立法的形式来推动合作项目落地。英格兰地区和苏格兰地区分别确定了20余项与老年人整合照料有关的政策,其中包括法案/白皮书、战略、框架/实施计划和咨询建议等,这成为协调分散的老年医疗和照护系统的抓手。例如,2014年英格兰地区出台《NHS五年展望》主张开发新的护理模式,以改善服务整合力度,其中包括“多专业社区供给模式”(Multispecialty Community Provider Model),该模式将医疗卫生的专业人员聚集在一起,改善针对居家的体弱老年人的院外照料,老年人在社区和养老机构中也均可享受基本医疗服务、急救服务以及健康管理服务。此后,联合政府(2010—2015年)和现任保守党政府(2015—2024年)提出多项整合性项目,包括综合先锋基金(Better CareFund,BCF)、新护理模式(New Care Models,NCM)等。2017年NHS在英格兰、苏格兰等地 区 层 面 启 动 建 立 “ 可 持 续 性 与 转 型 合 作 关 系 ”(Sustainability and TransformationPartnerships,STPs),目的是推动医疗部门内部、医疗部门与相关部门和服务组织之间的协调。近期各地政府已将STPs进一步升级为“整合型医疗照护体系”(Integrated Care Systems,ICSs)

[28] 。

2. 实践成功的关键要素

(1) 整合型的服务网络。2001 年 《全国老年人服务框架》(The National ServiceFramework for Older People,NSF)发布,以家庭医生为中心,社区护士、照护和日常服务人员为支撑的整合性服务网络得以建立。在运营层面,服务供给依赖于独立管理实体 — —地方医疗照护合作社(Local Health Care Co-operatives,LHCCs),其在指定的地区提供基本医疗和照护服务,并由NHS管理初级医疗基金支付 [29] 。

各地区还对该网络又进行了一定的拓展和延伸。在英格兰地区,根据2013年出台的《医疗与社区健康服务法案2012》,临床协调小组的形式开始出现,每个小组由几个在指定范围内共同工作的诊所组成,为所在辖区的老年人提供医疗服务和照护服务。2019年根据《NHS 长期计划》(NHS Long-Term Plan),英格兰地区又推出了综合护理先驱的项目(Integrated Care Pioneer,ICP),创建了42个覆盖整个英格兰地区的综合照护系统,每个系统中都包括综合的医疗、照护合作关系,涉及一系列医院、社区基层医疗卫生机构等供给主体以及综合照护委员会。目前,该系统接管了原来临床协调小组的部分协调职责,英格兰地区形成了约1250个基层网络,可获得额外的资金支持,以实现减少过度住院、避免不必要的急诊就诊和住院的目的 [30] 。2014年《苏格兰公共机构(联合工作)法案》出台,其中包含苏格兰政府和地方政府发展医养服务的协议,要求NHS与地方政府、社区合作。该法案实施后,共有31个整合性服务机构、14个NHS地方委员会和32个地方政府合作,其安排因人口规模、当地环境和可利用资源而异 [31] 。

从 2019年开始,英国推动组建新型的基层卫生服务组织 — —基层健康网络 (PrimaryCare Network,PCN)。PCN通常由社区内家庭医生签订协议组成,相当于在全国统一的家庭医生与NHS谈判签订合同基础上,再与基层卫生网络签订地方化的合同,获得额外的经费资助,将服务整合的具体任务通过基层卫生网络传导到每个家庭医生。目前,相对成熟的PCN主体是多学科社区服务团队,即由家庭医生、社区卫生护士、精神卫生和社会照护服务人员以合同形式形成紧密的团队,共同提供整合性的服务 [32] 。

(2) 部门间信息共享。英国政府认为提高社会照护的覆盖率和质量的长期解决方案是要构建一个社会照料的数据收集和分析系统,并与医院的数据相结合。2014年卫生部成立了国家信息委员会(National Information Board,NIB),负责医疗和社会照护数据的获取、存储和分析。在广泛协作的行政体制下,英国开始在老年人评估中综合评估照护和医疗需求,这种合作模式下的需求评估成为各行政部门、医疗机构、养老机构广泛应用的方式。例如,当医院完成了对老年人病症和可行能力的评估后,会将诊断在系统中与老年人的家庭医生、当地政府以及护理服务机构进行共享,以确保其他机构无须再做重复的诊断评估。社区的服务网络接收到老年人的需求评估信息后,可据此完成老年人出院后的护理服务计划,也就是说,信息共享让出院后的照护人员从一开始便参与其中,全链条的追踪让老年人“医”“养”服务得以有效衔接。在老年人出院后,医院和基层健康网络仍然保持信息共享,例如,老年人在医院中的糖尿病治疗团队会根据信息反馈,为社区中的家庭医生、护士和照护人员提供建议,指导如何培养老年人在胰岛素管理方面的能力,老年人出院后只需依赖于基层健康网络,在家中接受社区护士的用药指导和照护人员的康复训练帮助等,避免了反复到医院问诊和治疗的繁琐。

(3) 共同基金和个人账户。在合并预算的倡议下,英国政府成立了照护支持资金咨询委员会,NHS系统中的初级医疗信托基金开始广泛使用于照护服务。同时,公共卫生和财政预算放权改革也为筹资提供了可能性。例如,英格兰地区公共卫生局将80%预算下放给各地方政府 [33] ,地方政府的筹资自主权进一步加强。英国中央和地方各级建立了多支共同基金,其中规模最大的是优化照护基金 (Better Care Fund,BCF),其由各地成立的健康与福祉理事会(Health and Wellbeing Boards,HWBs)管理,属于NHS和地方社会服务部门的联合预算。

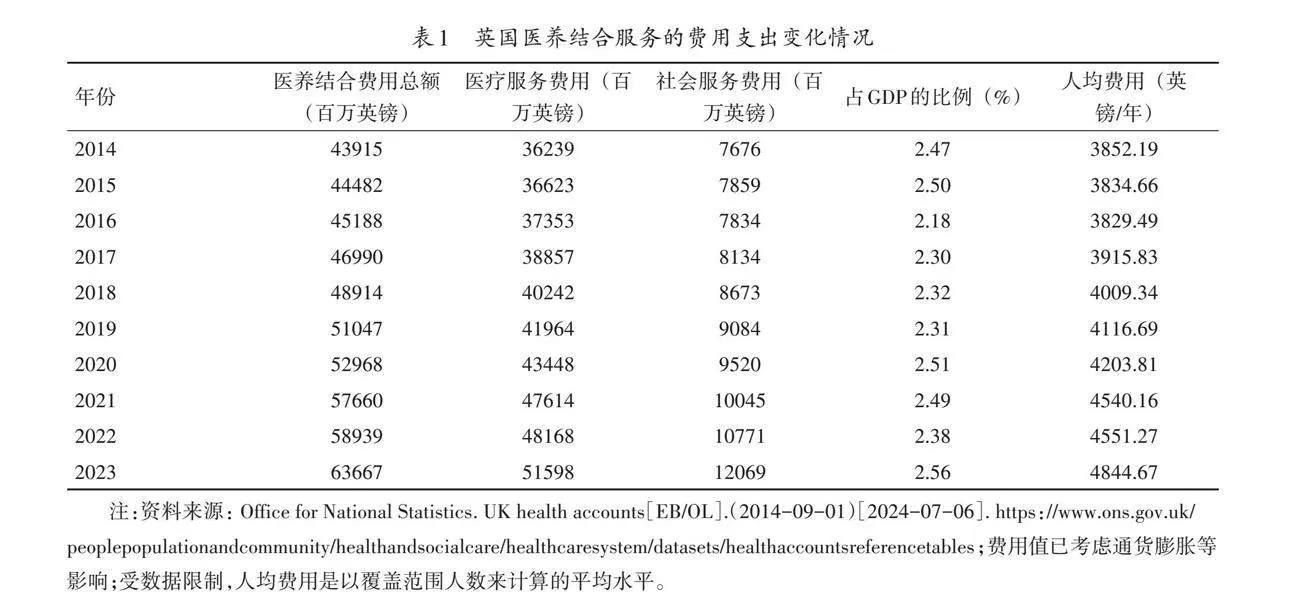

如表1所示,2014年优化照护基金建立以来,英国医养结合服务的支出总额从439.15亿英镑增长至2023年的636.67亿英镑,其中,医疗服务和社会服务支出分别为515.98亿英镑、120.69亿英镑,占GDP的比例在2%—3%之间浮动。人均费用由2014年的3852.19英镑提升至2023年的4844.67英镑,略高于整个医疗卫生系统支出的人均水平(4097英镑)。

为了提升老年人的购买力,除了现金给付以外,各地方政府还推出了若干个人账户制度(Individual Budgets,IBs;Personal Budgets,PBs),这些个人账户打通了对需付费的医疗服务、养老服务的支付,从支付端促进了“医”“养”两类服务之间的融合。IBs、PBs不仅可以用来购买照护服务,还可以购买一般性的养老服务,而后推出的健康个人账户(Personal Health Budgets,PHBs)为患有慢性病的老年人开通了可以支付医疗付费服务的渠道。IBs在13个地区试点,起初并无全国性统一的规定和统一的账户管理,单独结算的障碍不可避免。PHBs 则取消了多重复杂的评估,实现了统一结算,使个人账户得到普遍推广 [34] 。在购买医养结合服务的群体中,各地区拥有个人账户的老年人占比从13%到59%不等,平均水平为34% [35] 。

(4) 衔接性服务供给。医养结合发展的关键因素之一体现在住院和出院的衔接上。

2000年以后,各地开始向居家的、患病老年人提供短期过渡性质的医疗服务,这些服务由NHS出资支持。各地所推广的衔接性服务 (Intermediate Care) 实现了老年人从医院到家中地理环境的接驳,让老年人在获得急救服务或做完手术后,即使出院后也能得到较好的照护和医疗服务,实现的是医疗服务在空间上的灵活转移,亦是解决医疗和养老服务地理空间割裂的途径之一。老年人快速出院提高了急救部门的效率,在2006—2008年早期出院后使用衔接性服务的老年人从9.8万人增加到22.5人 [36] 。

(5) 来自政府和消费者的双重监管。在英国的医养结合体系中,监督方由政府和老年人两大主体构成。前者指医疗质量委员会(Care Quality Commission,CQC),对项目经费使用情况、执行情况和执行质量进行巡视和监督,并且有权利采取强制措施。监督方式是下派专门的视察员到任何一个机构进行巡视,并反馈巡视成果,必要时可问责任何一个医疗照护和社会照护机构,甚至采取强制措施罢免机构负责人。后者指代表患者的健康观察员(Health Watch),同样有监督权和法律问责权,其背后是庞大的志愿者监督队伍,一是代表患者和医生对医疗机构进行监督,二是从专业之外的角度多维度对项目进行评估。监督内容分为经费监督和效果监督。经费的花销情况由出资方即地方政府及其服务委托团体负责监督,服务委托团体根据每月递交的报告,汇总本月项目的进展和经费使用情况,并在地方政府的各类委员会会议上汇报项目进展 [37] 。监督考核的标准是项目促进老年人融入社区中的效果和个人情况的改善等。

四、改革后的积极效果与突出问题

1. 医养结合推进中的积极效果

(1)社区在地化养老模式得到发展。英国政府始终主张老年人从养老机构回到社区中,医养结合养老服务体系进一步助力了这一目标的实现。在2002—2007年的五年中,每年都有1%的支出从家庭照料转向社区服务,这反映了社区在地化养老模式兴起的趋势,也间接体现了社区内医疗服务保障的有效性。在此期间,居住在由地方政府支持开办的养老院的老年人减少了13%。社区内资源的总体利用效率和需求对象识别的精准度也得以提升,地方政府提供的居家照护服务越来越多地聚焦在需求水平最高的群体,使用家庭护理服务在每周5小时以下的家庭数量减少了22% [38] 。去机构化的另一直接效果是节约照护费用,在2017/18财年中,地方政府用于65岁及以上老年人的长期照护支出较2009/10财年下降19%,若平均到每个老年人,则降幅达到了31% [39] 。以英格兰地区为例,2005/06财年的照护费用为172亿英镑,到2017年降到170亿英镑,考虑到老年人口增加和通货膨胀等因素,实则实现了社会照护费用的缩减 ① 。

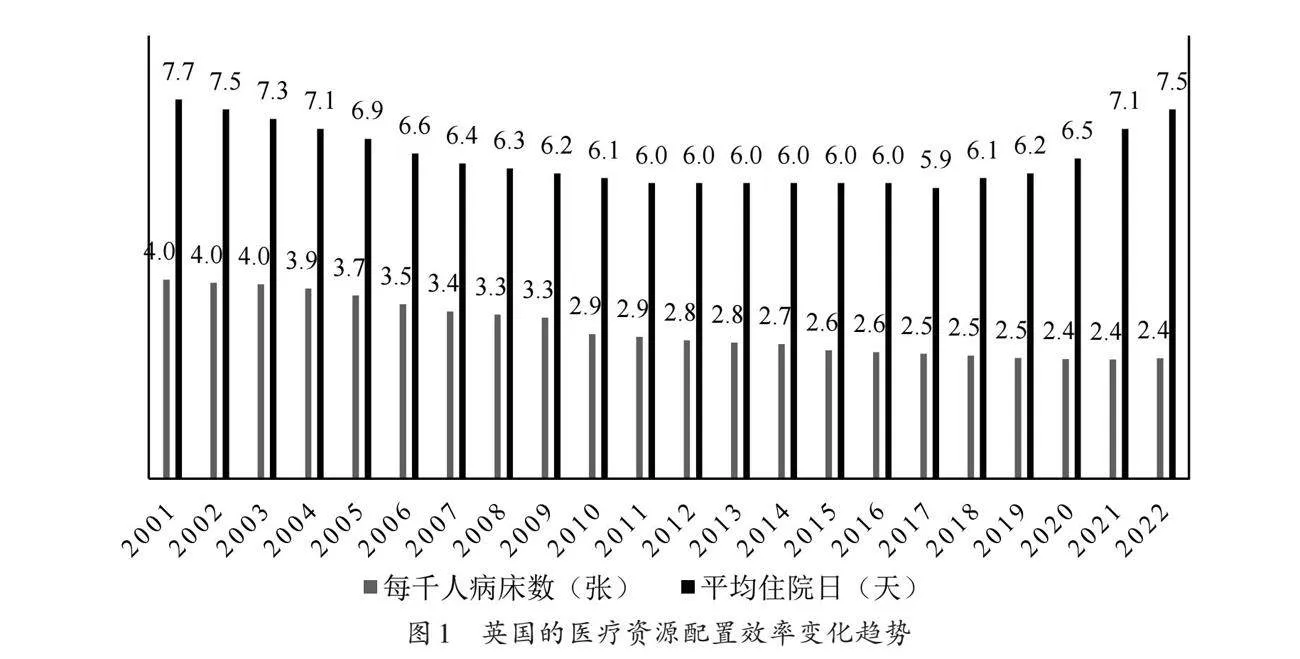

(2) 医疗资源配置效率显著提升。2013年英国政府出台的《医疗与社区健康服务法案2012》认为医养结合服务的推广缓解了老年人延迟出院的问题,也降低了急诊就医的频次,减少了平均住院时间,极大地避免了不必要的医疗资源浪费。如图1所示,自2001年以来,英国每千人病床数从4.04张下降到2022年的2.44张,属于欧洲最低水平 ② 。在世界范围内医院规模普遍扩张的20余年间,英国的床位数水平不升反降,其中不乏医养结合体系建设对医疗资源配置的积极影响。不考虑2020年及其后的三年内受新冠疫情影响有所提升的情况,平均住院日也从2001年的7.7天下降到2019年的6.2天,说明病床等医疗资源的使用效率大大提升 ③ 。

(3)老年人的获得感显著增强。根据英国广播公司在2015年的调查,在85万有照护需要且满足地方政府资助的照护资格的65岁及以上老年人中,37万人选择居家和社区照护,24万人选择机构照护,另有24万人获得了包括日间照料、上门送餐服务以及家庭的适老化改造及辅具支持等养老服务。如果将自费服务考虑在内,共有85万人选择居家和社区照护,45万人选择机构照护,广泛的医养结合覆盖范围弥补了家庭照料的不足,实现了有需求即有保障 ① 。在服务内容上,医养结合改革对老年人的直接影响是医养结合服务可及性的提升,老年人所需的医疗和养老服务实现了物理空间上的融合和在服务支付上的统一性,服务内容确保有效衔接。老年人在家中或在社区中可享受由社区网络下的多学科团队提供的医疗服务,及其帮助协调社会机构提供的照护服务,特别是对于失能失智等行动不便的老年人来说,家庭医生团队的家访让其避免了反复入院就医的繁琐。由于该团队能够和医院保持信息共享,接受医疗业务指导,因此老年人所接受的医疗服务质量水平也能够得到保证。在养老机构中的老年人,同样享受的是来自这一合作网络中的服务。由卫生和社会服务部发布的多个案例均表明,老年人即使在治疗后出院回到家中,也能确保基本医疗需求得到满足,基层健康网络的在地化也较好地应对了老年人急症风险,另外还能够让他们获得照护服务,这有利于帮助他们迅速回归家庭和社区生活,提高生活质量 [40] 。

2. 医养结合推进面临的问题与挑战

(1)“成本病”问题突出。国家包揽的体制模式以及较高的福利水平导致英国政府支出不断增加。尽管要求在财务模式中进一步强调个人责任,例如2018—2019年社会照护对象的资产审查标准比2010—2011年提高了12%,这导致老年人覆盖规模减少了26万人,社会照护支出也在2005—2013年的六年间减少了8.9亿英镑 [41] ,但财政压力仍然高企,CCGs预计未来五年将出现约8000万英镑的财政缺口 [42] 。原因在于:尽管目前不断增加的老年人群体确实拥有一定资产,但在公共开支大幅削减、就业欠佳的背景下,增加税收对于任何一届政府来说阻力都很大。养老服务供给中的中央和地方政府责任模糊也加深了未来发展的不确定性。提升待遇的呼声也进一步加大了养老服务的筹资压力。例如,在英格兰地区,大多购买照护服务的老年人需要支付处方费,社会呼吁将免费处方年龄降低到66岁 [35] 。诸如此类的改革方向进一步倒逼英国政府继续探索改革财务模式。另外,从现金给付的早期实践来看,个人账户的建立只是将风险从政府转向了老年人及其家庭,个人负担也在不断加重。

(2) 数字化和信息化转型中的问题。英国各行政部门之间建立了较为成熟的信息共享机制,但目前的数字化建设主要集中在顶层设计框架中及中央层面的各个行政部门之间,但并未深入到地下沉到基层实际负责服务供给和结算的机构中。例如,社区中的执业护士等职位未被融入信息化建设中来。目前NHS系统中仍有10%的基金运营组织还未实现信息化,仅依赖手工记录,这严重影响了各个共同基金的运行效率,以及对服务的支付结算乃至老年人的服务利用情况。在为老年人提供照护服务的机构中,由于市场化运行机制下各机构的信息化能力与意愿参差不齐,只有40%的机构使用了电子照护记录,照此前每年约3%的增速来看,实现完全数字化的进程仍较为缓慢 [37] 。这对提升照护机构的运营能力和效率产生一定影响,整个医养结合系统内工作人员的行政负担较重。更为重要的是,数据库是对各机构监管和问责的重要依据,因此还会进一步影响医疗和照护服务的安全性和质量。

(3) 医疗和照护业务转型中的问题。英国的NHS系统在很大程度上基于“单一疾病”模式,该模式强调一次对一种疾病进行急性/偶发性治疗。然而,对老年人来说,医疗需求通常是复杂的、长期的,需要各专业之间的协调。尽管多学科团队已经在社区中发挥了一定的作用,但在实际促进医疗和养老服务结合的过程中仍然难度较大,只有从根本上改变了这一局限的医疗模式,才能从上而下地贯穿到最终提供给老年人的服务中,另外还需要对老年人进行更为长期的评估和健康管理。医疗和照护服务系统中的另一问题是招聘困难和员工流动率高,护理人员的人力资源不足是当前养老服务业面临的主要问题。2016/17财年,英国社会照护人员空缺6.6%,日间照料服务人员空缺达到10.4%,社会照护长期性职位空缺达到9万个;人员流动率高达27.8%,比2012/13财年上升了4.7% [44] 。这一问题的破解依赖于各业务系统中的人员配置改革,涉及NHS系统中的员工绩效评估、市场化照护机构员工的薪酬设计和职业发展,以及社区网络中多学科团队人员参与的有效激励等。

五、对我国的启示:英国经验本土化的讨论

1. 英国促成医养结合的经验总结

第一,顶层设计和下沉社区是调动各方合作积极性的关键。分析英国调动医疗和养老行政部门和供给机构参与积极性的原因发现,一是从顶层设计上明确各主体的合作责任,以立法推动合作机制建立;二是在基层有能够落地的具体合作关系,并且对下沉社区的团队合作参与方都有明确的激励导向。

第二,综合评估需求是构建医养结合体系的基础。英国开创了由卫生部门和社会服务部门联合评估老年人医疗和照护需求的办法,不仅保障了后续医疗和照护两项服务供给的统一顺畅,还为各部门间的信息共享提供了条件。这不仅需要各项业务在专业技术上的相通融合,还需要一个统一的部门领导主持评估工作。

第三,健全基层医疗卫生服务体系,建立具体的合作网络作为支撑。从英国经验来看,在整个医养结合服务网络中,完备的基层医疗卫生服务是十分重要的支撑,这从根本上解决了医疗和养老服务之间地理空间分割的问题。医疗和养老服务结合的基础在于治疗水平较高的家庭医生,这使得大部分老年人的医疗需求能够有效地在家中或养老机构中得到满足。家庭医生不仅能直接提供老年人所需的医疗服务,也是老年人整体医疗卫生决策和照护服务的总协调者,以家庭医生为中心的社区服务网络集结了足以应对老年人医养需求的多方资源。

第四,统一预算和支付能够为实现医养结合提供保障。多年以来,英国医养结合制度可持续发展的重要保障之一是对医疗和照护服务有统一的账户进行支付,这一账户把来自不同行政部门的经费进行整合,再对医养结合服务进行支付,从支付端确保了医疗服务和养老服务的充分融合,也避免了因支付断裂而导致加重老年人个人自付负担的情况。

2. 我国医养结合发展中的突出问题及具体建议

第一,我国医养结合主体参与不足,可参考英国经验调动医疗机构和养老机构的积极性。一方面,基层健康网络能够向上一级医院进行转诊,为吸引老年人“用脚投票”,医院需不断提升管理水平和服务质量,并和社区中的基层健康网络建立较强的联系,间接促成医养结合。考虑到我国短期内调动三级医院的难度较大,可由一、二级医院与基层医疗卫生机构建立联系,实现医疗资源下沉并与养老服务相结合。另一方面,长期以来,尽管我国养老机构参与热情较高,但受限于增设医疗业务的审批资质不足等问题,在无法完全破除行政管制这一深层次矛盾的情境下,可参考英国经验,一是通过“去机构化”改革让老年人回到社区养老,二是通过构建的社区服务网络辐射周边养老机构,先把社区中的医养结合服务发展起来,养老机构的医疗服务由附近的社区所覆盖。

第二,目前我国医疗和养老服务的相结合并无一个可依据的基础条件,未来可参考英国经验探索综合评估医疗需求和养老需求的方式,并在各部门间进行信息共享。评估团队可由任一方的部门组织,在技术层面应由对专业技术要求较高的医疗机构进行牵头,例如护理院、社区卫生服务中心等,联合养老服务机构形成评估团队,在内部进行明确分工并划分责任归属,形成包含生活照料需求和医疗需求的综合量表,在同一时间段和同一地理空间内对老年人的两大需求进行评估,最终形成一份综合评估结果。这样的综合需求分析能够确保服务的衔接且避免重复。为提前应对英国当前面临的数字化转型问题,我国应着手建立医养结合电子信息系统和全国统一的信息平台,以提高经办服务效率和部门间信息共享效率。

第三,我国医养结合尚未下沉到社区,有待建立支撑网络。未来我国应重视基层医疗卫生在整合临床医疗、公共卫生以及健康相关的社会服务之上的重要价值,完善现有家庭医生制度,改革基层医疗卫生体制的财政统一拨款模式,在医养结合服务的供给上形成有效激励,将家庭医生的职能从目前较为基础的健康管理转向更加宏观全面的资源调配,以家庭医生为中心,组织来自不同机构的专业人员建立具体的社区医养服务网络,由负责医疗的家庭医生、多学科的专科医生、负责慢病管理和上门服务的护士、照护服务人员构成合作小组,并和医院形成信息共享和医疗技术交流咨询机制。每个小组掌握所负责老年人的医疗需求和照护需求信息,按照需求制定服务内容计划,并将每项服务分配到服务网络中的对应业务中,以实现为老年人在社区和养老机构中提供所需的医疗和照护服务,以及老年人出院后的衔接性服务的目标。

第四,在医养结合支付保障体系中,目前我国面临社会保险支付不健全、老年人可支付能力弱的双重问题。未来我国可探索成立医养结合服务基金,联合老年人自付构成医养结合服务的付费机制,基金的经费来源由民政部门的社会福利费用、卫生部门的公共卫生服务费用、医保部门的医疗保险基金和长期护理保险基金以及社会慈善捐赠组成,并且还应强调个人责任,避免英国式“成本病”带来的财政支出压力。根据目前医养结合服务供给中老年人对各项服务利用情况的一个中长期的掌握确定内部分配比例,例如,以按病种付费的方式预估该地区基本医疗保障范围内的老年人其医疗卫生服务费用,这部分费用由医保基金划拨。对各个社区服务网络提供的医养服务进行支付时,应打破公卫和医保部门对家庭医生粗放的按人头付费方式,可参考基本医保总额控制下按病种付费等精细化的拨付形式进行支付,以提高基金使用效率并促进激励机制改革。另外,还应对现有的养老服务补贴进行拓展,开通补贴综合账户,在现有对养老服务的支付基础上增加对医疗服务的支付功能,对老年人这一支付方也形成医疗和养老服务支付打通的机制。

参考文献:

[1] WELSH C E, MATTHEWS F E,JAGGER C. Trends in life expectancy and healthy life years at birth and age 65 in The UK,2008-2016, and other countries of The EU28: an observational cross-sectional study [J]. The Lancet Regional Health-Europe, 2021, 2: 1-9.

[2] NAYLOR C, PARSONAGE M, MCDAID D,et al. Long-term conditions and mental health: the cost of comorbidities. [EB/OL]. (2012-01-01)[2023-06-24]. https://www. kingsfund. org. uk/sites/default/files/field/field_publication_file/long-term-conditions-mental-health-cost-comorbidities-naylor-feb12.pdf.

[3] APPLEBY J. Government funding of the UK national health service: what does the historical record reveal?[J].Journal of HealthServices Research amp; Policy, 1999, 4(2):79-79.

[4] SHAW S, ROSEN R, RUMBOLD B. What is integrated care [EB/OL]. (2011-06-10)[2023-07-11]. http://www.nuffieldtrust.org.uk/publications/what-integrated-care.

[5] GLASBY J, LITTLECHILD R. An overview of the implementation and development of direct payments [M]//LEECE J,BORNAT J. Developments in Direct Payments. Bristol: The Policy Press, 2006:50-51.

[6] Department of Health. National service framework: older people [EB/OL]. (2001-03-10)[2023-06-24]. https://www.gov.uk/government/publications/quality-standards-for-care-services-for-older-people.

[7] NAVNEET A, HELEN F, BRUCE G, et al. A comparative overview of health and social care policy for older people inEngland and Scotland, United Kingdom (UK)[J]. Health Policy, 2023, 132(1): 1-17.

[8] 杜鹏,王雪辉.“医养结合”与健康养老服务体系建设[J].兰州学刊,2016(11):170-176.

[9] 邓大松,李玉娇.医养结合养老模式:制度理性、供需困境与模式创新 [J].新疆师范大学学报 (哲学社会科学版),2018(1):107-114.

[10] 孙鹃娟,蒋炜康,陈雨欣.医养康养相结合的养老服务体系:政策意涵与实践路径[J].北京行政学院学报,2023(2):109-118.

[11] 王莹,刘慧君,马晨娟.国际视野下老年整合照护服务模式的比较与借鉴[J].人口与经济,2023(6):71-86.

[12] 杨哲,王茂福.日本医养结合养老服务的实践及对我国的启示[J].社会保障研究,2021(1):93-102.

[13] 易艳阳,周沛.蒂特马斯三分法视角下的社区医养结合国际经验探究[J].老龄科学研究,2018(10):68-79.

[14] 裴默涵.整合型老年人健康服务体系研究 — —英国的案例与思考[J].人口与经济,2019(2):68-77.

[15] LEWIS J, GLENNERSTER H. Implementing the new community care [M]. Buckingham: Open University Press, 1996:37-39.

[16] WANLESS D. Securing good care for older people. taking a long-term view. [EB/OL]. (2006-01-01) [2023-06-24]. https://www. researchgate. net/publication/30523313_Wanless_social_care_review_securing_good_care_for_older_people_taking_a_long-term_view.

[17] CARERS UK. Carers save UK £87 billion per year. [EB/OL]. (2008-02-05)[2023-06-24]. www. carersuk. org/Newsandcampaigns/News/1190237139.

[18] Audit Commission. Making a reality of community care[R],1986.

[19] MACKINLAY E. Care of elderly people[M]. London: Laing and Buisson Publications Ltd, 2012: 98.

[20] 石琤.社会照护给付:英国经验与中国选择[J].湖湘论坛,2019(2):143-152.

[21] Department of Health. Putting people first: a shared vision and commitment to the transformation of adult social care [R], 2008.

[22] The Royal Commission on Long Term Care. With respect to old age: long-term care-right and responsibilities[R], 1999.

[23] GOODWIN N. The long term importance of English primary care groups for integration in primary care and deinstitutionalization ofhospital care[J]. International Journal of Integrated Care, 2001, 1 (1): 1-10.

[24] Department of Health. Modernising social services[R], 1998.

[25] GLENDINNING C, HUDSON B,MEANS R. Under strain? exploring the troubled relationship between health and social care

[J]. Public Money and Management, 2005, 25(4): 245-252.

[26] STRUCKMANN V, QUENTIN W, BUSSE R, et al. How to strengthen financing mechanisms to promote care for people withmultimorbidity in Europe? [R].European Observatory on Health Systems and Policies, 2017.

[27] EVANS D, FORBES T. Partnerships in health and social care: England and Scotland compared [J]. Public Policy amp;Administration, 2009, 24(1):67-83.

[28] CHARLES A,WENZEL L,KERSHAW M,et al. A year of integrated care systems [EB/OL]. (2018-09-20) [2023-08-28]. https://www.kingsfund.org.uk/publications/year-integrated-care-systems.

[29] Department of Health. The national service framework for older people [EB/OL].(2001-03-01)[2023-08-28].https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/198033/National_Service_Framework_for_Older_People.pdf.

[30] Department of Health and Social Care. Hewitt review: call for evidence [EB/OL]. (2022-12-06)[2023-08-28]. https://www.gov.uk/government/consultations/hewitt-review-call-for-evidence.

[31] The Scottish Government. Public bodies (joint working)(Scotland) act 2014 [EB/OL]. (2014-02-25)[2023-08-28].https://www.legislation.gov.uk/asp/2014/9/contents/enacted.

[32] NHS. Primary care network workforce [EB/0L]. (2023-08-31)[2023-12-20]. https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/primary-care-network-workforce.

[33] EXWORTHY M, POWELL M, GLASBY J. The governance of integrated health and social care in England since 2010: greatexpectations not met once again?[J]. Health Policy, 2017, 126(7): 722-723.

[34] RANCI C. Reforms in long-term care policies in Europe[M]. New York:Springer New York, 2014: 189.

[35] GLENDINNING C, MORAN N, CHALLIS D, et al. Personalisation and partnership: competing objectives in English adultsocial care? the individual budget pilot projects and the NHS[J]. Social Policy and Society, 2011, 10(2): 151–162.

[36] WINDLE K, WAGLAND R, LORD K,et al. National evaluation of partnerships for older people projects: interim report ofprogress[R]. Personal Social Services Research Unit, 2008.

[37] 梁晨.“医养结合”服务体系建设的国际实践及经验启示[J].北京工业大学学报(社会科学版),2023(6):82-92.

[38] RANCI C. Reforms in long-term care policies in Europe[M]. New York:Springer, 2014: 190-192.

[39] ROWENA C,GEORGE S, BEN Z.Long-term care spending and hospital use among the older population in England [J].Journal of Health Economics,2021, 78: 1-26.

[40] Department of Health amp; Social Care. Health and social care integration: joining up care for people, places and populations

[EB/OL]. (2022-02-11) [2023-06-18]. https://www.gov.uk/government/publications/health-and-social-care-integration-joining-up-care-for-people-places-and-populations/health-and-social-care-integration-joining-up-care-for-people-places-and-populations#conclusion-impact-on-people-and-next-steps.

[41] FERNANDEZ J L. Changes in the patterns of social care provision in England: 2005/6 to 2012/13 [EB/OL]. (2013-12-01)

[2023-06-20]. https://www.pssru.ac.uk/pub/dp2867.pdf

[42] HANNAH K, EWAN M. Austerity and the shaping of the“waste watching”health professional: a governmentality perspectiveon integrated care policy[J]. Qualitative Research in Health, 2023, 3: 1-10.

[43] House of Commons Health Committee. Social care (third report of session 2009–10, Volume 1, HC 22–1)[R], 2010.

[44] 陈春华.英国长期照护服务体系现状及启示[J].社会福利,2019(2):47-49.

How to Promote the Integration of Meclical and Elderly Care Services: Experiencefrom the UK and Localization Enlightenment

KANG Rui

(National Academy of Chinese Modernization, Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100005,China)

Abstract:In the 1980s,the UK began to explore the establishment of a cooperation systemof medical and nursing services to address issues such as dispersed and blurred regulatoryauthorities for medical and elderly care services,fragmented service content between differentinstitutions,and difficulty in addressing the mixed needs of mediceal and elderly care. The British government firstly solves the long-term hospitalization problem of elderly people byimproving community medical and health services in order to clarify the boundary between“medical”and“nursing”,and secondly requires inter-departmental collaboration throughlegislation clarifying the responsibilities of all parties and conducting budget consolidation,and finally gatheres resours through specific projects to ensure the integration of services intothe community. This system has enabled the development of a localized elderly care model inthe community,significantly improving the efficiency of medical resource allocation, andsignificantly enhancing the sense of gain for the elderly. The key to success lies in establishinga multidisciplinary integrated service network centered on GPs,jointly assessing needs andsharing information between departments,establishing mutual funds and personal accounts,fully utilizing market forces to improve service quality, and providing short-term bridgingservices after discharge. In the future,the integration of medical and elderly care services inthe UK will also face challenges such as digital and information transformation, financialresponsibility and model reform, and the transformation of medical and mursing carebusinesses. The inspiration from these experiences and challenges for China’s localization isthat top-level design and sinking communities are the key to mobilizing the cooperationenthusiasm of various departments,and comprehensive evaluation of needs is the foundationfor building a medical and elderly care services integration system,and improving grassrootshealth care and establishing specific cooperation networks can provide support,and unifiedbudget and payment can be an important guarantee for achieving medical and elderly careservices.

Keywords: integration of medical and elderly care services; deinstitutionalization;community healthcare;grassroots health network

[责任编辑 武 玉]