生育假期政策设计的时间性、经济性与平等性及其政策效应

摘 要:当前我国人口结构高龄少子化特征日益凸显,适龄人口生育意愿不断降低,总和生育率长期低于更替水平。生育假期政策作为生育支持政策的“三驾马车”之一,通过提供“照料时间”来减轻生育养育成本与家庭照料负担,已成为应对低生育风险的关键性策略工具。研究系统分析了OECD国家生育假期政策体系的政策设计与内容,发现其呈现出兼具灵活休假与弹性工作的制度安排、差异化补偿与成本共担的责任机制以及鼓励父母双方共同育儿的价值取向等政策特征。此外,研究构建了双向固定效应模型和多期双重差分模型,利用30个OECD国家1990—2020年家庭数据库面板数据,实证检验了“时间性”“经济性”以及性别“平等性”生育假期的政策效应,即“假期时长”“带薪假期时长”以及“设立父亲育儿假”对生育率的影响。研究表明,作为时间政策工具的生育假期具有积极的生育效应,但兼具经济杠杆属性的带薪假期对生育率产生了抑制作用,建立性别平等取向的父亲育儿假政策亦是提振生育率的有效途径。对此,我国生育假期政策设计应灵活配比不同生育假期组合,适当延长父母育儿假,科学设置父母育儿假薪酬水平并形成合理的成本共担机制,同步探索实施父母育儿假与父亲假配额,促进“单系抚育”向“双系抚育”转变,以实现助推生育的政策目标。

关键词:生育;生育假期政策;政策设计;政策效应;性别平等

中图分类号:C924.21 文献标志码:A 文章编号:1000-4149(2025)01-0034-13

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2025.01.003

一、引言

当前,我国适龄人口生育意愿偏低,总和生育率跌破警戒线,人口发展进入关键转折期。儿童养育教育成本过高、抚养时间精力不足、家庭与工作难以平衡等成为影响生育意愿的主要因素。如何减轻家庭生育养育成本,完善生育支持政策体系,对于增进家庭福祉、破解当前人口低生育困局具有重要意义。作为生育支持政策的“三驾马车” ① 之一,生育假期政策是国家通过提供儿童“照料时间”来赋予家庭儿童养育责任的一种亲职假政策,旨在保障生育期间妇女健康与消弭女性就业歧视 [1] 。我国在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出“完善幼儿养育等政策和产假制度,探索实施父母育儿假”。2021年和2022年颁布的《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口均衡发展的决定》《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》再次强调“要完善生育休假和待遇保障机制”。截至2024年7月底,除西藏外,内地其他30个省份均已通过修改完善省级人口与计划生育条例,对生育假期进行了相应的延长和调整,然而其政策实际效应仍有待考察。

事实上,生育假期政策作为一种具有时间给付特征的福利工具,是应对家庭照料困境与低生育风险的重要手段 [2] 。围绕生育假期政策议题,国内学者主要从生育成本负担 [3] 、女性权益保障 [4] 、国外经验借鉴 [5] 以及制度创新 [6-8] 等方面对生育假期政策内容进行定性描述或理论探讨,缺乏对生育假期政策的系统性政策设计考量,亦鲜少关注生育假期政策的生育效应。相较而言,西方国家到20世纪90年代已初步建立起包括产假、陪产假、父母育儿假在内的生育假期政策体系,主张提供充足的生育假期,通过推动家庭内部照顾责任的“性别平等”与“工作—家庭平衡”来实现提振生育意愿与生育率的政策目标 [9] ,其政策设计与政策实践均对我国完善生育假期政策具有重要的借鉴意义。因此,本文基于30个OECD国家的生育假期政策,探讨具有“时间性”“经济性”以及“平等性”的生育假期政策体系的政策设计与政策效应,旨在为三孩背景下我国生育假期政策体系的设计与优化提供参考借鉴。

二、生育假期政策设计与政策内容

生育假期政策通过给予家庭育儿假期与薪资补贴的方式来保护生育妇女的工作权益,促进女性健康恢复。目前,西方生育假期政策体系主要包括产假 (maternity leave) 政策、陪产假(paternity leave)政策和父母育儿假(parental leave)政策。产假作为生育保护的核心内容,主要是为女性职工在产前、分娩和产后一段时间内享有休假权利而提供的工作保障,其实施历史最悠久、制度发展最完备。陪产假是指新生儿父亲在孩子出生后享有的用于照顾新生儿和产妇的假期,即父亲专属的法定权利。父母育儿假,又称父母假,指父母二人共同享有或其中一方享有的休假,以保证婴幼儿在家庭内部能获得充足的照料和抚育时间。在全面审视国外生育假期政策体系的基础上,本研究聚焦于更深层次的政策设计与内容特征,即“时间性”的制度安排、“经济性”的责任机制以及“平等性”的价值追求,这三方面特性共同构成了生育假期政策的核心框架。

1. “时间性”:兼具灵活休假与弹性工作的制度安排

OECD国家在生育假期政策设计中重视休假方式的灵活性,通过增加员工回归工作岗位的可能性、减少回归时间来缓解职工,尤其是女性职工在工作—家庭平衡中面临的冲突。

截至目前,已有27个OECD国家采用弹性的生育假期政策设计,具体表现为:一是在子女达到一定年龄之前,父母可共享育儿假期额度,休假时间由双方自主安排。如瑞典规定,父母可在孩子8岁之前或一年级结束前选择使用全部的育儿假。二是育儿假时长以日或小时为单位累计使用,可分为全天、半天、四分之一天不等,采用“部分时间工作 + 部分时间休假”的弹性方式。三是父母可选择连续休假或分为多个阶段休假,一年最多可分为三个阶段休假。现已有17个OECD国家允许使用间歇性的育儿假(如每月休息一周)。四是可根据孩子数量设置不同标准的育儿假期时长及收入补偿。如法国规定,在父母共同休假的前提下,只有一个孩子的家庭享受津贴到孩子满12个月为止;家中有两个或两个以上的子女,津贴支付到最小子女满36个月为止。此外,少数国家父母可选择时间较长但工资补偿率偏低,或时间较短但工资补偿率偏高的休假模式,代表国家有丹麦和匈牙利等。除了法定的休假权利外,英国还设置了女性重返职场的弹性工作时间,允许女性在产假、陪产假或育儿假期间有10天的单位“联络日”,以帮助女性增强休假后工作的适应能力 [10] 。

2. “经济性”:差异化补偿与成本共担的责任机制

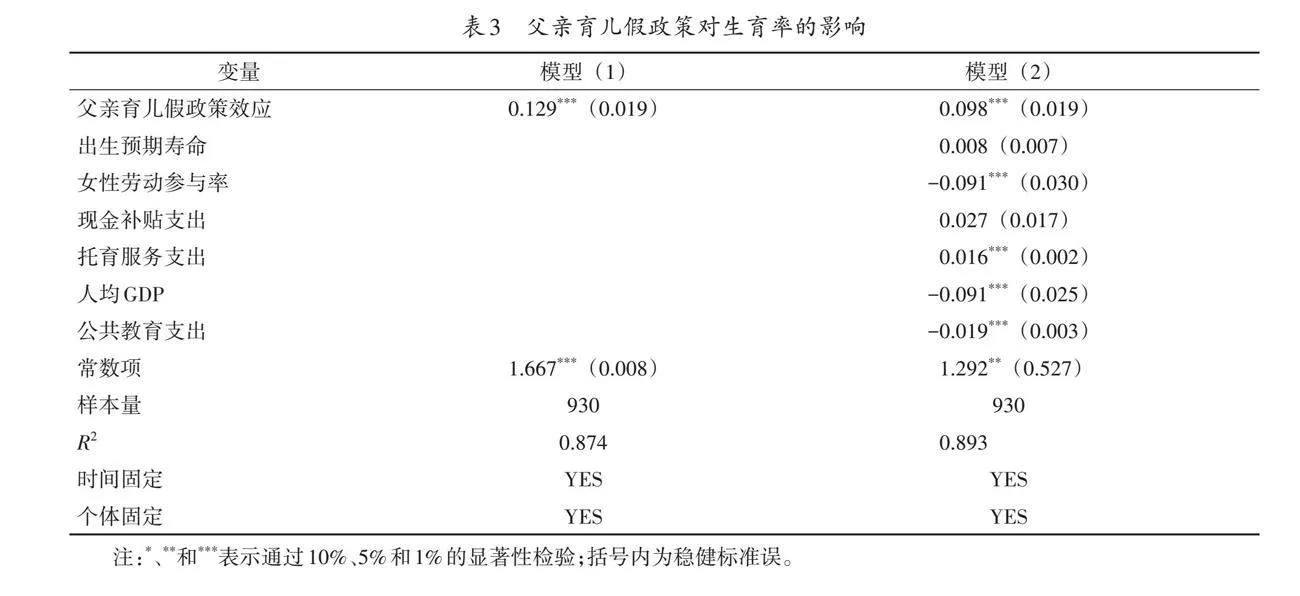

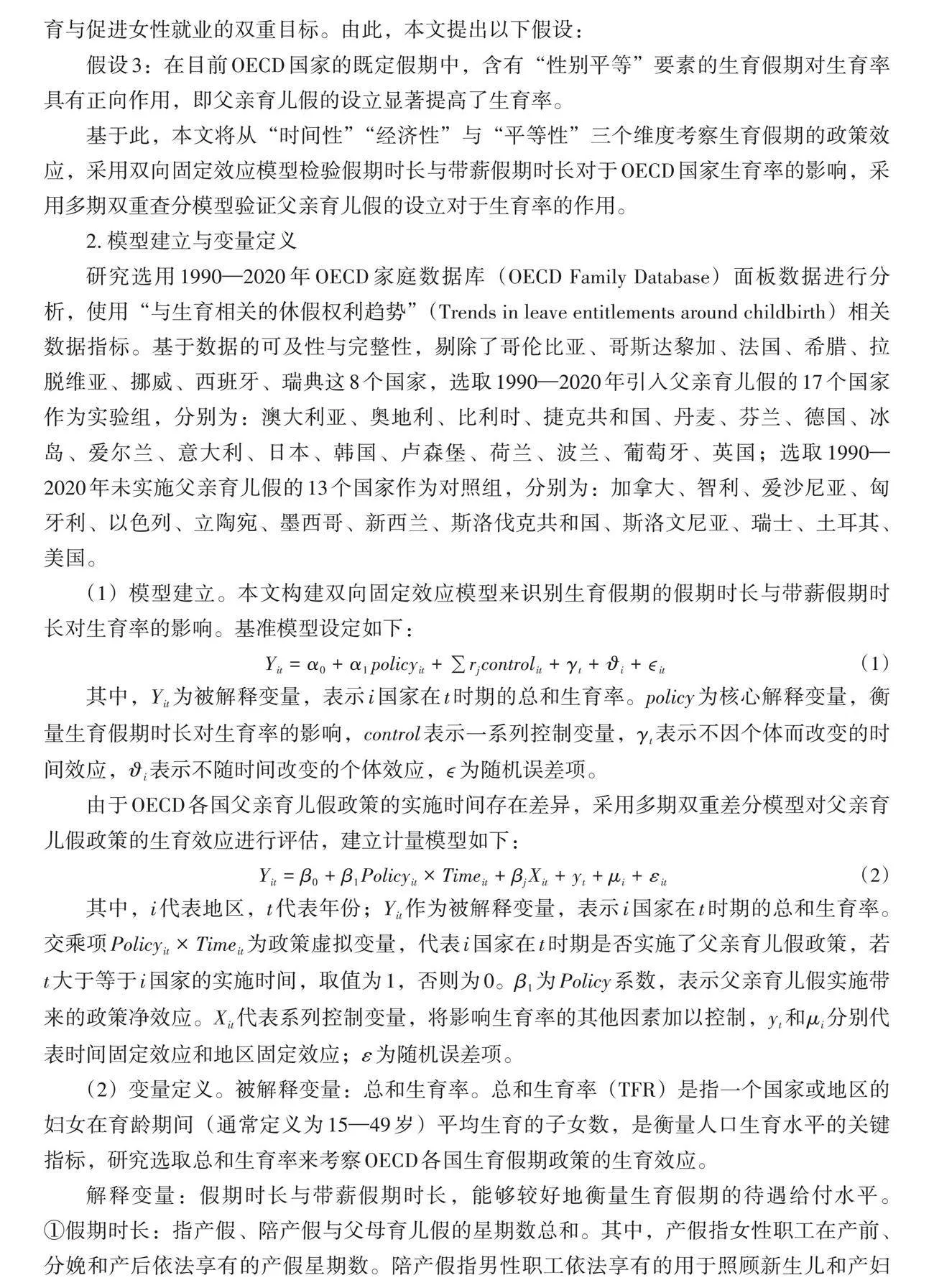

由于生育假期的时间长短、休假期间的工资补偿率 ① 均存在差异,因而选用假期的全薪等价比(full-rate equivalent)② 作为衡量各国生育假期政策待遇的重要指标(见图1)。研究发现,OECD国家生育假期政策设计主要呈现“强家庭主义”和“弱家庭主义”的两种取向。采用“强家庭主义”生育假期政策的国家较为积极地分担了家庭内部的照料责任,提供相对慷慨的带薪假期,全薪等价比处于较高水平。例如,挪威和瑞典的母亲带薪假期长度分别为86周、52周,以带薪休假时间长为主要特征;而德国、卢森堡则倾向于给予高额的假期工资补偿,休假期间工资补偿率分别高达73.4%、82.7%。实施“弱家庭主义”生育假期政策的国家则提供少量的普惠式福利,赋予家庭照料者以更多选择的权利和自由,即相应地减少生育假期政策在家庭福利支出中所占比重,生育假期的全薪等价比处于较低水平。一是以美国、英国、澳大利亚为代表,表现为带薪假期长度与休假期间工资补偿率均低于OECD国家的均值。二是以荷兰、墨西哥为代表,表现为带薪假期长度远低于OECD国家的均值,但休假期间的工资补偿率较高。

除了赋予个人法定的生育假期权利,合理分配假期成本负担、形成多元成本共担机制也是OECD国家生育假期政策设计的重要特征。OECD国家生育假期期间收入补偿的主要来源有社会保险、企业以及专项资金三种渠道。其中,社会保险基金是由国家建立、雇员和雇主按照特定比例缴费构成,是国际应用最为广泛的待遇给付模式。已有33个OECD国家将社会保险基金用于产假津贴支付,部分国家采用雇主和社会保险基金混合支付,即政府用按照一定比例的社会保险支出来代替部分应由企业承担的津贴,进而减轻中小企业的成本负担。例如,韩国在产假期间前60天的津贴中,社会保险基金最多可替企业承担2700000韩元 (约合 16000元人民币)[10] 。与产假相比,父母育儿假期间的收入补偿率相对较低,OECD国家的均值仅为30%,其资金主要来源于政府所建立的公共基金,由国家财政、企业和个人共同承担,各方承担的比例根据各国立法规定有所差异,多数国家承担30%—70%的收入补偿,另有国家 (如瑞士、英国、西班牙) 不提供任何的育儿假收入补偿。此外,奥地利设立了家庭负担平等化专项基金,由国家税收和企业(职工工资基数的4.5%)共同筹资建成,专门用于产假和育儿假期间的待遇给付,其津贴承担比例分别达到了 70% 和80% [11] 。

3. “平等性”:鼓励父母双方共同育儿的价值取向

受传统性别规范的影响,西方早期家庭政策以“男性养家、女性持家”为理想模式,新家庭经济学家贝克尔(Becker)认为,这种家庭内部的传统分工是由男女两性的比较优势决定的,“男主外、女主内”能够实现家庭福利的最大化 [12] 。因而早期的生育假期政策以单一性别化的产假和育儿假为主,强调将女性作为政策的权利主体,认为母亲应当承担家庭照顾的首要责任,然而生育假期在保障女性工作权益的同时并未减少其在家庭无酬领域的劳动时间与负担,反而固化了传统的性别角色,尤其是因生育带来的就业歧视与工作边缘化,使女性面临所谓的“母职惩罚”,甚至更为严峻的工作与家庭之间的矛盾冲突 [13] 。

在此背景下,重新平衡家庭内部的育儿责任以及减少工作场所中的性别不平等,成为西方国家普遍关注的重要议题 [14] 。对此,西方国家将促进社会性别平等与家庭内部性别分工视为实现就业平等的新路径,通过设立父母平等共享的育儿假,鼓励男性在家庭领域中的“参与”,享有育儿假的权利主体从女性扩展到了男性。事实上,由于父亲长期承担家庭经济收入来源的角色,在儿童照料方面未有清晰的角色分工,本应父母共同享有的育儿假绝大多数由母亲代为行使。有数据显示,欧盟国家平均只有10%的父亲使用了育儿假,政策设计的初衷难以实现。20世纪70年代以来,欧洲国家不断推动家庭父职参与政策革新,瑞典和挪威率先在父母假中设置了不可转让的“父亲配额”,通过带有明确“父亲配额”的育儿假设置,固定了家庭照料中的男性分工 [15] ,推动家庭向“夫妻共同育儿”模式转变,进一步凸显了政策设计中的性别平等理念,从实质上改变了传统的性别规范。

由此可见,OECD国家的生育假期政策设计与内容的主要特征在于其完善的休假体系、灵活且弹性的时间制度安排、成本共担的责任机制以及性别平等的价值取向,但其政策实施亦受制于所在地区的经济发展水平、社会环境、文化理念等。值得指出的是,生育假期政策的完善不仅仅体现在其休假体系的健全上,更体现在其能够较好地平衡假期时长、经济成本与性别平等三者间的关系。因此,我们需要从“时间性”“经济性”以及“平等性”三个维度对生育假期政策设计与内容进行审视与思考,其政策效应仍有待进一步检验。

三、研究假设与模型建立

1. 研究假设与研究设计

(1)生育假期政策的“时间性”:假期时长的生育效应。关于生育假期时长政策效应的研究表明,产假政策对提升生育水平有积极影响,产假时长与生育意愿存在正向相关关系 [16] ,但其效果会因政策周期的不同而产生迥异的结果。例如:奥地利1990年颁布的育儿假延长政策对生育率产生了显著的正向作用,但1996年育儿假的缩短并未带来相反的负面影响。育儿假对二孩生育的影响最为显著,育儿假的延长对于提振生育水平、缩短生育间隔起到一定的积极作用 [17] 。对于已拥有二孩的家庭而言,母亲休假的时长与她们继续生育三胎的意愿呈现正相关 [16] 。由此,本文提出以下假设:

假设1:在目前OECD国家的既定假期中,生育假期的假期时长与生育率呈正相关,假期时长越长,生育率越高。

(2) 生育假期政策的“经济性”:带薪假期时长的生育效应。关于带薪假期的生育效应,有研究发现,“就业—生育”关系并非完全负向相关,社会风险规避与性别角色分工的重新定位使女性将就业与经济安全作为生育的首要条件,支持双薪型的假期政策同样可以促进生育率的提升 [18] 。有学者探讨了育儿假、育儿津贴与生育率之间的关系,发现育儿津贴对生育三孩有显著的促进作用 [17] 。此外,在提供无薪假或短期带薪假的国家给予更慷慨的带薪假待遇,即带薪假期的延长,能够帮助家庭在兼顾收入和个人及家庭福祉的竞争性需求之间取得平衡 [19] 。由此,本文提出以下假设:假设2:在目前OECD国家的既定假期中,带薪假期时长与生育率呈正相关,带薪假期越长,生育率更高。

(3)生育假期政策的“平等性”:父亲育儿假的生育效应。有研究表明,男性分担家务劳动与参与育儿照料对提升生育率有关键性作用 [20] ,适度的育儿假政策使父亲在孩子出生后延长休假时间,从而影响再生育行为 [21] 。男性是否参与家庭照料以及性别平等在育儿假政策中的体现程度,使生育水平呈现不同的走向 [22] 。麦克唐纳德 (MacDonald) 进一步指出,家庭领域的性别公平 (如家务劳动、儿童照料) 相对滞后于经济领域的性别公平 (如教育、就业),这种差异性与不协调使得女性在面临工作与家庭的失衡或冲突时,更倾向于个人主义而选择不婚或不生 [23] 。由此可见,生育假期政策的性别平等性,即父亲育儿假的设立将有可能通过家庭内外部的支持来缓解女性面临的工作与家庭冲突,进而实现提振生育与促进女性就业的双重目标。由此,本文提出以下假设:假设3:在目前OECD国家的既定假期中,含有“性别平等”要素的生育假期对生育率具有正向作用,即父亲育儿假的设立显著提高了生育率。

基于此,本文将从“时间性”“经济性”与“平等性”三个维度考察生育假期的政策效应,采用双向固定效应模型检验假期时长与带薪假期时长对于OECD国家生育率的影响,采用多期双重查分模型验证父亲育儿假的设立对于生育率的作用。

2. 模型建立与变量定义研究选用 1990—2020 年 OECD 家庭数据库 (OECD Family Database) 面板数据进行分析,使用“与生育相关的休假权利趋势”(Trends in leave entitlements around childbirth)相关数据指标。基于数据的可及性与完整性,剔除了哥伦比亚、哥斯达黎加、法国、希腊、拉脱维亚、挪威、西班牙、瑞典这8个国家,选取1990—2020年引入父亲育儿假的17个国家作为实验组,分别为:澳大利亚、奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、芬兰、德国、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、韩国、卢森堡、荷兰、波兰、葡萄牙、英国;选取 1990—2020年未实施父亲育儿假的13个国家作为对照组,分别为:加拿大、智利、爱沙尼亚、匈牙利、以色列、立陶宛、墨西哥、新西兰、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚、瑞士、土耳其、美国。

(1) 模型建立。本文构建双向固定效应模型来识别生育假期的假期时长与带薪假期时长对生育率的影响。基准模型设定如下:

Y it = α 0 + α 1 policy it + ∑r j control it + γ t + ϑ i + ϵ it (1)

其中, Y it 为被解释变量,表示 i 国家在 t 时期的总和生育率。 policy 为核心解释变量,衡量生育假期时长对生育率的影响, control 表示一系列控制变量, γ t 表示不因个体而改变的时间效应, ϑ i 表示不随时间改变的个体效应, ϵ 为随机误差项。

由于OECD各国父亲育儿假政策的实施时间存在差异,采用多期双重差分模型对父亲育儿假政策的生育效应进行评估,建立计量模型如下:

Y it = β 0 + β 1 Policy it × Time it + β j X it + y t + μ i + ε it (2)

其中, i 代表地区, t 代表年份; Y it 作为被解释变量,表示 i 国家在 t 时期的总和生育率。

交乘项 Policy it × Time it 为政策虚拟变量,代表 i 国家在 t 时期是否实施了父亲育儿假政策,若t 大于等于 i 国家的实施时间,取值为1,否则为0。 β 1 为 Policy 系数,表示父亲育儿假实施带来的政策净效应。 X it 代表系列控制变量,将影响生育率的其他因素加以控制, y t 和 μ i 分别代表时间固定效应和地区固定效应; ε 为随机误差项。

(2)变量定义。被解释变量:总和生育率。总和生育率(TFR)是指一个国家或地区的妇女在育龄期间(通常定义为15—49岁)平均生育的子女数,是衡量人口生育水平的关键指标,研究选取总和生育率来考察OECD各国生育假期政策的生育效应。

解释变量:假期时长与带薪假期时长,能够较好地衡量生育假期的待遇给付水平。

①假期时长:指产假、陪产假与父母育儿假的星期数总和。其中,产假指女性职工在产前、分娩和产后依法享有的产假星期数。陪产假指男性职工依法享有的用于照顾新生儿和产妇的陪产假星期数。父母育儿假时长指父母双方在育儿假期间依法享有的假期星期数。②带薪假期时长:指父母双方在生育休假期间依法享有相应薪资补贴的星期数总和,包括带薪产假、带薪陪产假以及带薪父母育儿假。③父亲育儿假政策虚拟变量。根据OECD各国设立父亲育儿假 (仅供父亲使用且不可转让的假期) 的年份,对父亲育儿假政策进行虚拟变量处理,政策设立当年及之后年份设定为1,其余年份则设定为0。

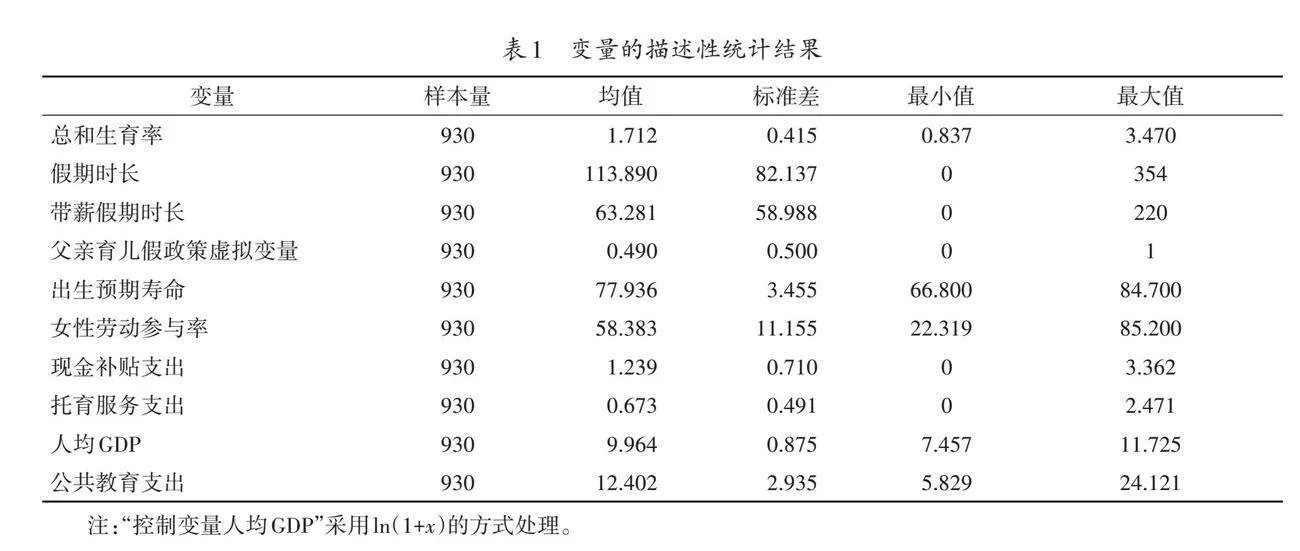

控制变量:借鉴已有学者研究 [24] ,结合生育率的主要影响因素,选取以下变量作为控制变量:①出生预期寿命:OECD各国人口出生时的平均预期寿命。②女性劳动参与率:女性劳动力占女性劳动年龄人口百分比。③现金补贴支出:家庭福利现金补贴占GDP的百分比。④托育服务支出:公共托育和早教支出总额占GDP的百分比。⑤人均GDP:OECD各国人均国内生产总值,以各国当年的货币价格换算为美元进行统一测量。⑥公共教育支出:公共教育支出总额占政府支出的百分比。具体变量说明及描述性统计结果见表1。

四、实证检验与结果分析

1. 基准回归结果(1) 假期时长与带薪假期时长的生育效应。将假期时长与带薪假期时长分别建立模型(1)和模型(2)。如表2所示,回归结果表明,假期时长对生育水平提升具有显著促进作用(Plt;0.01),假设1成立。然而,带薪假期时长会对生育率产生负向影响,带薪假期每延长1周,生育率会降低0.2个百分点(Plt;0.01),假设2不成立。这意味着休假期间的生育成本可能存在较为复杂的分担机制,一定程度上抑制了政策效应的释放。总之,兼具“时间性”与“经济性”的生育假期政策并非对生育率起到完全正向的促进作用。

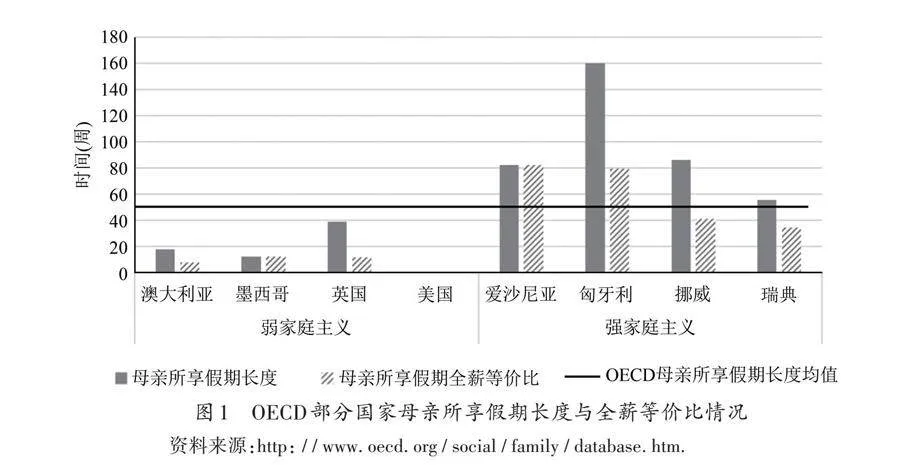

(2)父亲育儿假的生育效应。模型(1)为未加入控制变量的基准回归结果,模型(2)在模型(1)基础上加入了控制变量,如表3所示。结果表明,设立父亲育儿假政策对生育率具有显著正向作用(Plt;0.01),假设3成立,即含有性别“平等性”要素的生育假期对生育率具有促进作用。

2. 稳健性检验

为确保回归结果的可靠性,本文运用平行趋势检验和安慰剂检验对父亲育儿假的政策效应进行检验,并通过控制变量滞后一期的方法对假期时长与带薪假期时长的生育效应回归结果进行验证。

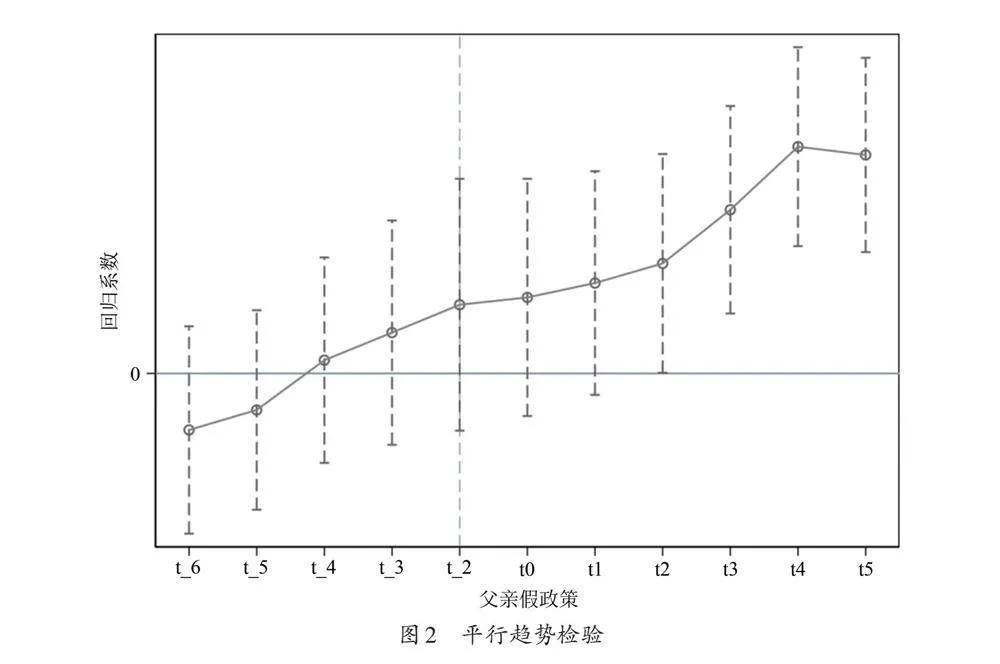

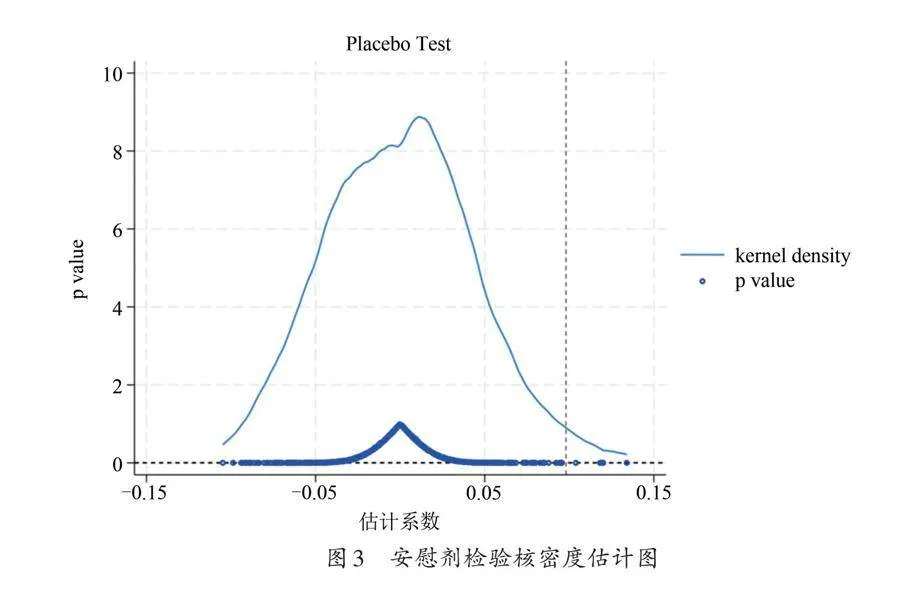

(1)平行趋势检验。如图2所示,在父亲育儿假政策实施前两期95%的置信区间包含0值,并未通过5%的显著性检验,表明实验组和对照组的总和生育率无明显差异,满足平行趋势。此外,政策实施之后的回归系数呈显著上升趋势,政策效应显现,政策效果持续增强,说明父亲育儿假政策的生育效应具有稳定性和持续性,但政策效应存在一定的滞后性。

(2) 安慰剂检验。借鉴已有研究做法,在所有样本中随机抽取某个年份作为样本对象的政策时间进行多期双重差分回归,重复上述过程500次,得到系数估计结果并绘制其核密度分布图(见图3),图3中虚线为父亲育儿假政策的实际估计系数。图3表明,前面研究得到的实际估计系数独立于系数分布之外,表明随机样本的估计结果不显著且与真实样本的估计结果存在较大差异,不会因遗漏变量而导致重大估计误差。

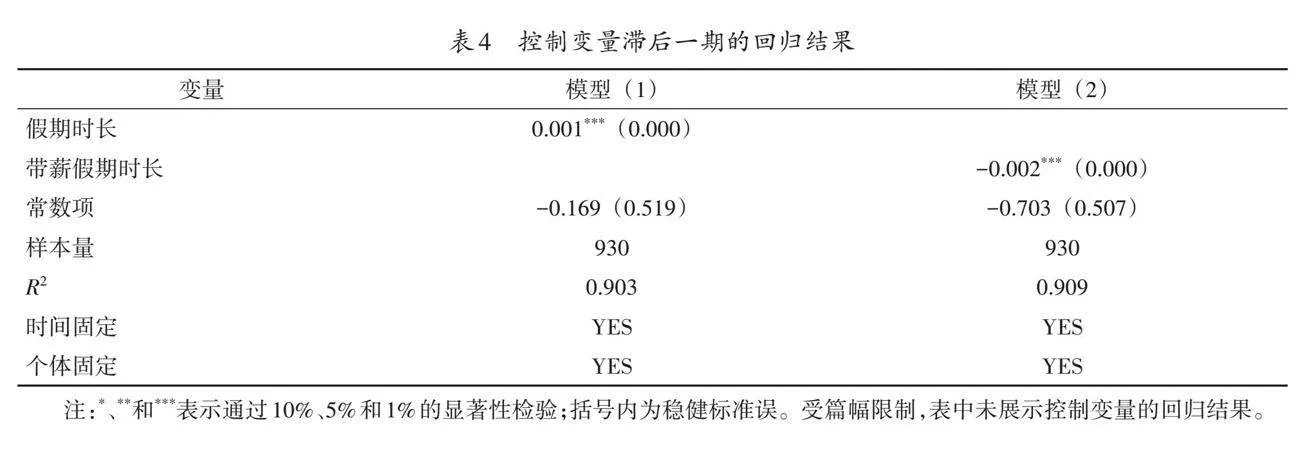

3)控制变量滞后一期。本文将所有控制变量滞后一期,实证结果如表4所示,各变量系数回归结果、符号、显著性水平与表2基本一致,验证了前面回归结果的稳定性。

五、结论与启示

1. 研究结论

本文通过构建双向固定效应模型和多期双重差分模型,利用 30个 OECD 国家 1990—2020年家庭数据库面板数据,实证检验了“时间性”“经济性”以及性别“平等性”的生育假期政策体系的政策效应,主要研究结论如下。

第一,作为时间政策工具的生育假期具有积极的生育效应。有学者指出,延长产假可能导致“生育—失业悖论”,即延长产假在提高流动女性的二孩生育意愿的同时,会增加其失业风险 [25] 。但OECD国家的实证结果表明,在OECD国家的既定假期中,假期时长与生育率呈正相关。其中,产假政策作为生育保护的核心政策,主要通过保障生育女性的健康,为女性的再生育创造有利条件,进而缩短孩子的出生间隔。相比于产假,父母育儿假从制度上使夫妻双方在家庭育儿方面共担责任,通过强化男性抚幼的家庭角色,促进男女两性兼顾工作与家庭的平衡,从而减少育龄女性对生育的顾虑。这一结果与其他研究相一致,亦有研究数据显示,父母育儿假可以帮助减少劳动力的流失和缺勤,假期结束后重返工作的员工工作动力更强,压力更小 [26] 。

第二,兼具经济杠杆属性的带薪生育假期对生育率产生了抑制作用。研究发现,OECD国家带薪假期时长对生育率产生了负向影响。其原因可能在于:一方面,OECD国家带薪假期的薪资待遇绝大多数由雇主承担,延长带薪假期时长会加重企业的雇佣成本负担,导致对有家庭职责潜在雇佣者的“选择性歧视”,通过这种“逆向选择”影响了生育意愿的释放 [27] ;另一方面,从生育主体的“理性经济”偏好来看,已有研究表明,人们更倾向于报酬高的育儿假期,而不满意报酬低、时间长的冗余假期 [28] 。过长的低薪假期不但很难满足家庭的经济收入需求,还会削弱员工的劳动市场技能并且影响其未来职业生涯发展,不利于部分低技能劳动者重新返回职场,进而影响其生育决策。

第三,建立性别平等取向的父亲育儿假政策是提振生育率的有效途径之一。研究表明,具有性别平等取向的父亲育儿假对于提升OECD国家生育率具有显著正向作用,且政策效应具有稳定性和持续性。这与房莉杰等人对英国与西班牙的研究结果一致,它们研究发现,由于两国均采取了灵活的父亲育儿假政策,1999年后总和生育率都逐渐递增 [29] 。结论表明,父亲育儿假的设立意味着男性进入传统女性的育儿与无酬家务劳动中,这不仅成为私人领域建设性别平等家庭模式的重要推动力,更在缓解女性工作—家庭冲突的同时促进了就业机会、经济资源获取等公共领域的性别平等,有助于释放生育潜力。此外,有学者指出,在性别平等发展水平更高的国家,时间支持政策的生育效应更显著 [24] 。

2. 研究启示与建议

首先,灵活配比不同生育假期组合,适当延长父母育儿假。当前我国31个省份的产假均已延长至158天以上,远超过国际劳工组织规定的14周产假标准。有研究指出,当产假时长超过180天时,其对于提升女性二孩生育意愿的作用就微乎其微 [25] 。我国在设计不同育儿假期组合时,应综合考虑假期政策工具的复杂性、双重性和灵活性。第一,建议改变单纯长产假模式,在给定产假总时长前提下,倡导弹性工作制,鼓励企业允许以弹性工作替代一部分产假时间。第二,尝试渐进式延长父母育儿假。有研究表明,设置5—6个月的父母育儿假能够保障3岁以下儿童获得较充足的照料时间,且不会给雇主带来过多负担 [30] 。

考虑我国的现实条件,可分阶段、渐进式延长父母育儿假,并根据实际执行情况进行适当调整。第三,增强父母育儿假使用的灵活性,鼓励企业为员工提供父母育儿假的同时,允许职工在子女幼儿期内根据实际需要进行休假,有条件的企业可实行弹性工作制。

其次,科学考量父母育儿假薪酬水平,形成合理的成本共担机制。育儿成本的增加是当前中国生育率低迷的直接动因,本研究发现,带薪假期时长的增加反而会对生育率产生负向影响,因而如何确定育儿假的薪酬水平以及建立合理的成本分担机制,是父母育儿假政策设计不容忽视的问题。第一,弹性设置父母育儿假薪酬水平及差异化补贴标准。可将 育儿假薪酬设为原有工资的一定范围,如70%—100%,根据休假时长与生育孩子数量确定相应补贴额度。第二,推进父母育儿假成本社会化,建立多元参与的成本共担机制。一是扩大生育津贴的支付范围,将父母育儿假薪酬成本覆盖在内。二是通过税收减免来分担父母育儿假成本,对于提供父母育儿假的用人单位,给予一定额度的税收减免,如育儿假期间企业的替代用工成本免税。同时给予休育儿假的父母相应的税收返还,并规定职工育儿假期内领取的生育津贴免征个人所得税等。三是加强政府对父母育儿假的补贴支持,通过提供育儿假期补助金或育儿假津贴等相关的资金补助,提高父母休假的积极性。

最后,同步探索实施父母育儿假与父亲假配额,促进“单系抚育”向“双系抚育”转变。传统性别角色分工导致妇女承担主要的生育和育儿责任,这种不平等加剧了工作与家庭的冲突,增加了育儿的生育成本和机会成本,减弱了家庭内部的生育动机。因而,我国在探索实施父母育儿假时,可同步设立父亲育儿假,规定父亲假配额。第一,对父母育儿 假时长实行总额确定制。在育儿假总时长确定的基础上,设置男女双方各自的最低时长,总额时长中的剩余天数可由二人自由分配,建议父母双方享受的天数均等。第二,规定“父亲配额”,提升父亲假的使用率。如OECD国家父亲育儿假的平均时长为11.7周(多数国家在1个月以上),实行“非用即无”,若男性未申请使用则视为自动放弃,且不能由母亲代为使用。第三,适当采用激励性措施来鼓励父亲行使育儿假权利,对于使用全额父亲育儿假的家庭给予额外的假期奖励。

综上,面对新时期人口结构变化的挑战,在赋权家庭自主生育选择的前提下,生育假期政策体系设计应综合“时间性”“经济性”和“平等性”要素,以促进工作和家庭平衡为出发点,科学设计假期时长和薪酬水平,形成合理的育儿假成本共担机制,营造性别平等、责任共担的新型家庭文化,塑造家庭和育儿友好的社会环境,从而最大限度地释放生育潜能。需要注意的是,公众生育行为的变化并非是对政策调整的机械反馈,其往往受到诸多深层次因素与机制的影响,值得进一步理解和探究。 参考文献:

[1] 满小欧,杨扬.“三孩”背景下我国生育支持政策体系建设研究 — —基于政策工具与生育友好的双重分析框架[J]. 东北大学学报(社会科学版),2023(1):88-95.

[2] 张孝栋,张雅璐,贾国平,等.中国低生育率研究进展:一个文献综述[J]. 人口与发展,2021(6):9-21.

[3] 杨慧.三孩政策下企业生育成本负担及对策研究 — —基于延长产假的分析[J]. 人口与经济,2022(6):17-31.

[4] 杨娅星.女性就业权益保障视域下生育假期制度研究[J]. 统计与管理,2020(10):97-102.

[5] 唐一鹏. OECD国家的生育支持服务体系及其启示[J]. 人口与社会,2018(2):79-87.

[6] 陈芳,沙勇.社会投资视角下我国生育假相关政策的地方创新[J]. 江苏社会科学,2022(5):99-107.

[7] 黄镇. 从产假到家庭生育假 — —生育政策配套衔接的制度逻辑与改革路径[J]. 云南社会科学,2018(4):120-125.

[8] 杨菊华.抑制与提升:丈夫家事分担的生育效应[J]. 中华女子学院学报,2022(4):67-75.

[9] ANDERSON T, KOHLER H P. Low fertility, socioeconomic development, and gender equity [J]. Population andDevelopment Review, 2015, 41(3): 381-407.

[10] 李西霞 . 生育产假制度发展的国外经验及其启示意义 [J]. 北京联合大学学报 (人文社会科学版),2016,14 (1):100-106.

[11] OECD Family Database. PF2.1 key characteristics of parental leave systems [EB/OL]. (2023-08-01)[2024-01-10]. http://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf.

[12] BECKER G S. Human capital, effort, and the sexual division of labor [J]. Journal of Labor Economics, 1985(3):33-58.

[13] 廖敬仪,周涛.女性职业发展中的生育惩罚[J]. 电子科技大学学报,2020(1):139-154.

[14] 张亮.欧美儿童照顾社会政策的发展及借鉴[J]. 当代青年研究,2014(5):85-92.

[15] 张亮.推动男性家庭角色的改变 — —欧洲就业性别平等政策的新路径及对中国的启示 [J]. 妇女研究论丛,2014 (5):94-100.

[16] 刘畅,靳永爱.产假政策与生育意愿[J]. 世界经济文汇,2022(2):57-68.

[17] THYRIAN J R, FENDRICH K, LANGE A, et al. Changing maternity leave policy: short-term effects on fertility rates anddemographic variables in Germany[J]. Social Science amp; Medicine, 2010, 71(4): 672-676.

[18] 蒙克. “就业-生育”关系转变和双薪型家庭政策的兴起 — —从发达国家经验看我国“二孩”时代家庭政策[J]. 社会学研究, 2017(5):218-241.

[19] THOMAS J, ROWE F, WILLIAMSON P,et al. The effect of leave policies on increasing fertility:a systematic review [J].Humanities and Social Sciences Communications,2022, 9(1):1-16.

[20] GOLDSCHEIDER F, BERNHARDT E, LAPPEGÅRD T. The gender revolution: a framework for understanding changingfamily and demographic behavior[J]. Population and Development Review, 2015, 41(2): 207-239.

[21] MAREIKE B. What happens after the “Daddy Months”? fathers’ involvement in paid work,childcare,and housework aftertaking parental leave in Germany[J]. EconStor Open Access Articles, 2015,31(6): 738-748.

[22] RINDFUSS R R, CHOE M K, BRAUNER-OTTO S R. The emergence of two distinct fertility regimes in economically advancedcountries[J]. Population Research and Policy Review, 2016, 35(3): 287-304.

[23] MCDONALD P. Gender equity in theories of fertility transition [J]. Population and Development Review, 2000, 26 (3):427-439.

[24] 张洋,李灵春. 生育支持政策何以有效:性别平等视角下的27国生育支持政策组合与生育率反弹[J]. 人口研究,2023(4):3-19.

[25] 石智雷,王璋 .延长产假对流动女性“生育—失业”的影响 — —基于全国流动人口调查数据 [J]. 社会,2024 (2):213-242.

[26] GRÖNLUND A, ÖUN I. Rethinking work-family conflict: dual-earner policies, role conflict and role expansion in WesternEurope[J]. Journal of European Social Policy, 2010(3): 179-195.

[27] 李志云,杨华磊. 谁更支持带薪父母育儿假? — —基于CGSS假期政策公众态度的实证研究 [J]. 兰州学刊,2024(5):62-75.

[28] 林燕玲. 国外生育保护假期制度研究[J]. 中国劳动关系学院学报,2018(6):10-30.

[29] 房莉杰,陈慧玲.平衡工作与家庭:家庭生育支持政策的国际比较[J]. 人口学刊,2021(2):86-97.

[30] 刘中一. 从欧盟国家的实践看我国亲职假制度完善的政策路径[J]. 社会政策研究,2018(1):18-25.

Temporality, Economy and Equality of the Design of Maternity Leave Policies andTheir Policy Effects:An Empirical Study Based on 30 OECD Countries

MAN Xiaoou, YANG Yang, LI Zhixin

(School of Humanities and Law, Northeastern University, Shenyang 110169, China)

Abstract:Currently, China’s population structure is increasingly characterized by an agingpopulation and a decline in the number of children, with the fertility willingness of thechildbearing-age population continuing to decrease, and the total fertility rate remainingbelow the replacement level for an extended period. As one of the “three carriages” offertility support policies, maternity leave policy has become a key strategy tool to deal withlow fertility risk by providing “care time” to reduce the cost of childbirth and family careburden. The research systematically analyzes the policy design and content of the maternityleave policy system in OECD countries, and finds that it presents some policycharacteristics, such as the institutional arrangement of “flexible leave” and “flexiblework”, the differentiated compensation and cost-sharing responsibility mechanism, and thevalue orientation of encouraging both parents to raise children together. In addition, thisstudy constructed a bidirectional fixed-effect model and a multi-period difference-differencemodel, and empirically tested the policy effects of “temporal”,“economic” and“equality” maternity leave using the panel data of the household database of 30 OECDcountries from 1990 to 2020. That is, the impact of “length of leave”,“length of paidleave” and “establishment of paternity leave” on fertility. The research indicates thatmaternity leave as a tool of time policy has a positive fertility effect, but paid leave witheconomic leverage has an inhibitory effect on fertility, and the establishment of a genderequal-oriented paternity leave policy is also an effective way to boost fertility. In this regard,the design of China’s maternity leave policy should flexibly match different maternity leavecombinations, appropriately extend parental parental leave, scientifically set pay levels ofparental parental leave pay levels and form a reasonable cost-sharing mechanism, explorethe implementation of parental parental leave and father leave quotas simultaneously, andpromote the transformation of “uniparental care” to “biparental care” to achieve thepolicy goal of boosting fertility.

Keywords:fertility;maternity leave policy;policy design;policy effect;gender equality

[责任编辑 崔子涵]