iTrace像差仪对白内障手术植入散光型人工晶体的应用效果

【摘要】" 目的" 探究iTrace像差仪在白内障手术植入散光型人工晶体中的指导价值及对视觉质量的影响。方法" 选取2023年3月- 2024年3月医院收治的30例白内障手术植入散光型人工晶体患者作为研究对象,根据组间基线资料均衡可比的原则,采用随机数字法分为对照组和观察组,每组各15例。对照组患者采用传统人工晶状体(IOL)植入联合角膜缘松解术,而观察组则使用iTrace像差仪辅助手术。对比两组患者手术前后视力改善情况、角膜散光情况、轴向、曲率、球镜、柱镜、主观视觉质量评分。结果" 手术前,两组患者80cm裸眼中距离视力(UIVA)和5m最佳矫正视力(BCVA)、角膜散光和总散光情况比较,差异均无统计学意义(Pgt;0.05)。手术后1个月,两组患者UIVA和BCVA均提高,角膜散光、总散光值均降低;组间比较,两组患者的UIVA差异无统计学意义(Pgt;0.05),观察组患者的BCVA高于对照组,角膜散光和总散光低于对照组,差异有统计学意义(Plt;0.05)。手术前,两组患者的轴向、曲率、球镜及柱镜参数比较,差异无统计学意义(Pgt;0.05);手术后,两组患者的轴向、曲率、球镜及柱镜等参数均降低,但观察组低于对照组,差异有统计学意义(Plt;0.05)。手术前,两组患者主观视觉质量评分比较,差异无统计学意义(Pgt;0.05);手术后3个月,两组主观视觉质量评分均提高,但观察组高于对照组,差异有统计学意义(Plt;0.05)。结论" iTrace像差仪在白内障手术植入散光型人工晶体中具有重要的指导价值,通过其精确、全面的测量和分析功能,有利于更加准确地评估患者眼球状况,改善患者的视觉质量,提高手术效果。

【关键词】" iTrace像差仪;白内障手术植入散光型人工晶体;视觉质量

中图分类号" R779.6" "文献标识码" A" " 文章编号" 1671-0223(2025)02--04

随着现代医学技术的不断进步,白内障手术已经逐渐完善,为广大患者带来了重获光明的机会。然而,在手术过程中,人工晶体的选择和植入位置的准确性对于提升术后视觉质量至关重要[1]。为了进一步提升视力质量,散光型人工晶体得到了广泛应用,旨在更加精确地解决患者的散光问题。然而,如何精准地选择和植入这类人工晶体一直是眼科医生面临的重要问题[2-3]。近年来,iTrace像差仪以其独特的优势在眼科领域获得了广泛的应用,能够准确、快速地测量眼球的形态、光学参数以及全眼像差,为白内障手术提供了宝贵的数据支持。特别是在进行散光型人工晶体植入手术时,iTrace像差仪展现出了其精准评估患者眼内像差及散光轴位的能力,为医生提供了有力的决策依据[4]。本研究探讨iTrace像差仪在白内障手术植入散光型人工晶体中的指导价值及对视觉质量的影响。

1" 对象与方法

1.1" 研究对象

选取2023年3月- 2024年3月医院收治的30例白内障手术植入散光型人工晶体患者作为研究对象。纳入标准:符合白内障诊断标准;晶状体核硬度Ⅱ~Ⅳ级,眼轴长度21~26mm;无白内障手术植入散光型人工晶体治疗禁忌证。排除标准:精神异常、严重肝肾功能异常及伴有自身免疫系统疾病者;眼外伤史、严重系统性疾病;悬韧带松弛或后囊膜不稳定者。

根据组间基线资料均衡可比的原则,采用随机数字法分为对照组和观察组,每组各15例。对照组年龄55~90岁,平均70.12±1.45岁;男8例,女7例。观察组年龄56~89岁,平均70.23±1.12岁;男7例,女8例。两组患者一般资料对比差异无统计学意义(Pgt;0.05)。本研究符合伦理委员会批准,患者签署同意书。

1.2" 手术方法

1.2.1" 对照组" 患者采用传统人工晶状体(IOL)植入联合角膜缘松解术(PCRI)。先进行详细的眼部检查,评估患者的适应证和手术风险;使用局部麻醉药物,确保患者在手术过程中无痛感;通过手术切口,将人工晶状体植入眼内,替换失去功能的自然晶状体;角膜缘松解:在角膜缘处进行松解操作,改变角膜曲率;关闭手术切口,确保眼部恢复良好;密切观察患者眼部情况,及时处理可能出现的并发症。

1.2.2" 观察组" 患者采用iTrace像差仪辅助手术,具体步骤如下。

(1)手术:切口135°,SIA设为0.3,目标屈光度预留-3D。PCA模式计算结果,即植入Zeiss 709 2D/4C散光型人工晶体,IOL植入轴位在67°,残留散光0.01D。PCA模式计算结果,即植入Zeiss 7092D/3.5C散光型人工晶体,IOL植入轴位在65°,残留散光0.08D。Z CALC在线IOL计算器计算结果,即植入Zeiss 709 2D/3C散光型人工晶体,IOL植入轴位在69°,残留散光0.28D。综合以上计算结果差异不大,最终手术方案选择柱镜较低的计算结果,植入Zeiss 709 2D/3C散光型人工晶体,植入轴位在69°,残留散光0.28D。

(2)术后效果及调位:术后3d术眼裸眼视力0.1,矫正-1.50DS/-2.75DC×135°→0.2。利用iTrace Toric Check检查显示IOL轴向发生较大旋转,对比术后裂隙灯照相发现确实发生较大旋转,报告提示若旋转34°,可以矫正1.97D的残余散光。预计调位后仍残余0.64D散光。患者于术后1周行IOL调位术,并在ZEISS CALLISTOeye导航下进行调位,调位后裸眼视力0.15,矫正-2.0DS/-0.50DC×145°→0.6+。术后裂隙灯照相见,iTrace Toric Check显示眼内IOL位置正。

1.3" 观察指标

(1)视力水平:包括患者在80cm距离的裸眼中距离视力(UIVA)和5m处的最佳矫正视力(BCVA),参考值为0.9~1.0[5-7]。

(2)角膜散光情况:通过角膜地形图检查,详细了解角膜表面的形态和曲率变化。利用专业的角膜地形图仪,生成角膜的三维图像,从而准确评估角膜散光的情况。根据角膜地形图的结果,对角膜散光(≤50°)进行评分,通常基于角膜表面不规则的程度和范围。分数越低散光程度越轻。

(3)轴向、曲率、球镜、柱镜:轴向评估(参考值:-25°到+25°):通过角膜地形图或验光检查,确定患者的散光轴向。曲率评估(参考值39.0~46.5D):测量角膜前表面的曲率半径,进而评估角膜的陡峭或平坦程度;球镜(参考值:-0.50D~+0.50D)和柱镜[参考值:-0.50DC(散光50°)~+0.50DC]评估:验光检查确定患者球镜度数(近视或远视度数)和柱镜度数(散光度数)[8-9]。

(4)主观视觉质量评分:手术前后采用调查问卷进行主观视觉质量评估,该问卷在美国国立眼科研究所的视功能和生存质量问卷基础上,经过简化处理而设计,旨在确保能够高效且准确地反映患者的视觉体验。问卷中选取具有代表性的观察指标,如视觉干扰程度、脱镜频率以及视物满意度等。总分范围为0~28分,得分越高,表示患者的主观视觉质量评价越高。

1.4" 数据分析方法

运用SPSS 22.0统计学软件分析处理数据,计数资料计算百分率(%),组间率比较采用χ2检验;计量资料用“均数±标准差”表示,组间均数比较采用t检验。以Plt;0.05为差异有统计学意义。

2" 结果

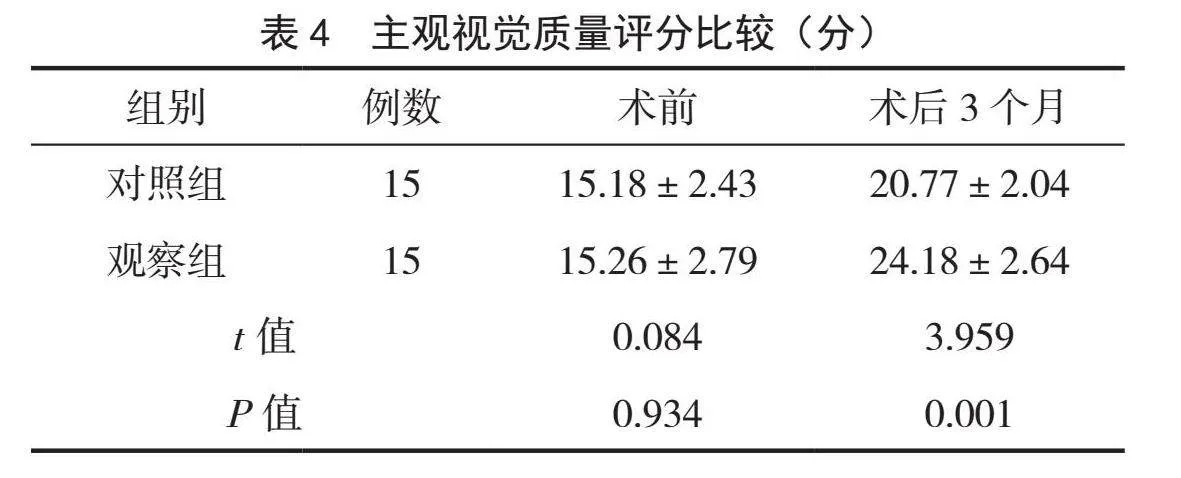

2.1" 两组患者视力改善情况对比

手术前,两组患者80cm UIVA和5m BCVA比较,差异无统计学意义(Pgt;0.05);手术后1个月,两组患者UIVA和BCVA均提高;组间比较,两组UIVA差异无统计学意义(Pgt;0.05),而观察组患者的BCVA高于对照组,差异有统计学意义(Plt;0.05)。见表1。

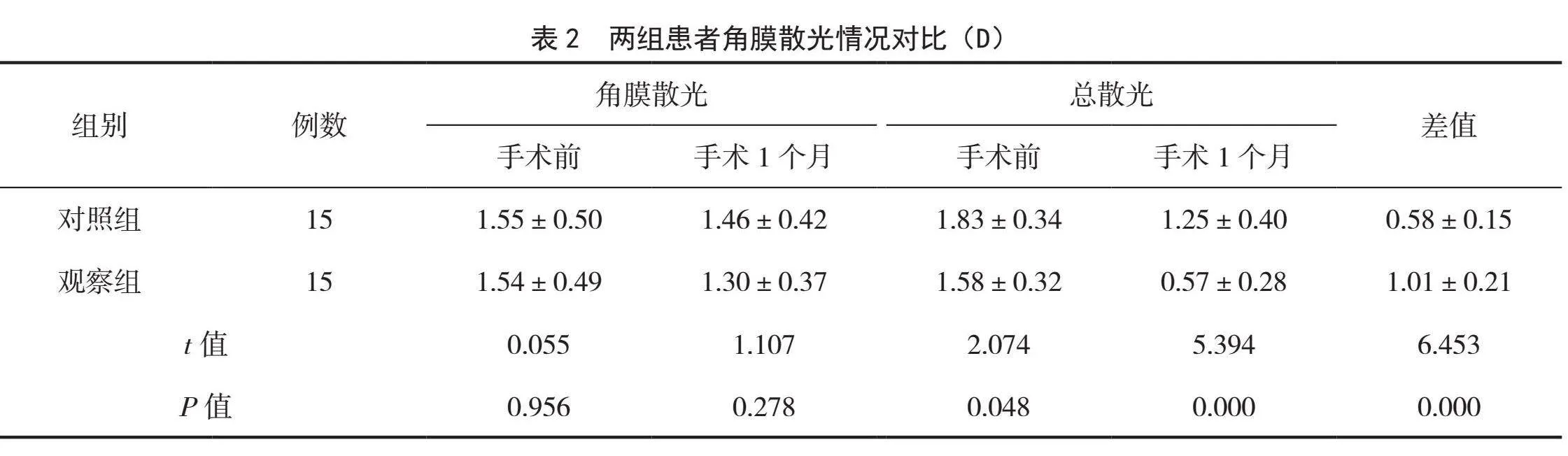

2.2" 两组患者角膜散光情况对比

手术前,两组患者角膜散光分数比较,差异无统计学意义(Pgt;0.05);手术后1个月,两组患者角膜散光分数均降低,但组间差异仍无统计学意义(Pgt;0.05)。术前,两组患者的总散光值差异有统计学意义(Plt;0.05);手术后1个月,两组患者总散光值均降低,但观察组患者降低的程度大于对照组,组间差异有统计学意义(Plt;0.05)。见表2。

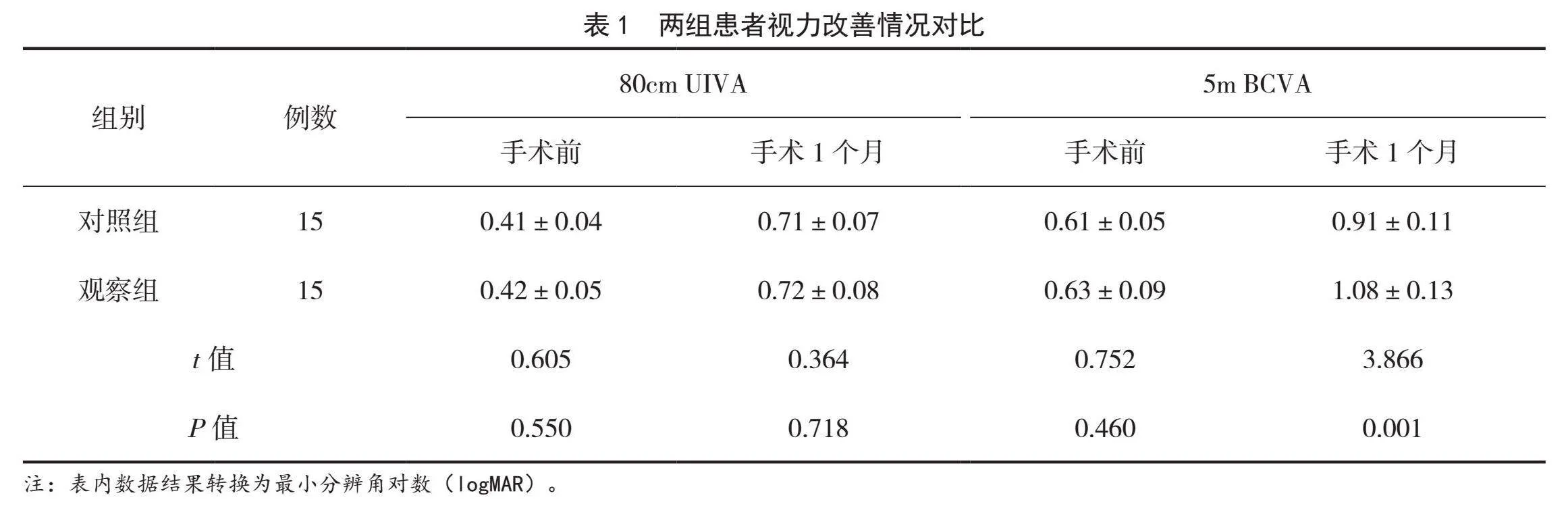

2.3" 两组患者轴向、曲率、球镜、柱镜比较

手术前,两组患者轴向、曲率、球镜及柱镜参数比较,差异无统计学意义(Pgt;0.05);手术后,两组患者轴向、曲率、球镜及柱镜等参数均降低,但观察组低于对照组,差异有统计学意义(Plt;0.05)。见表3。

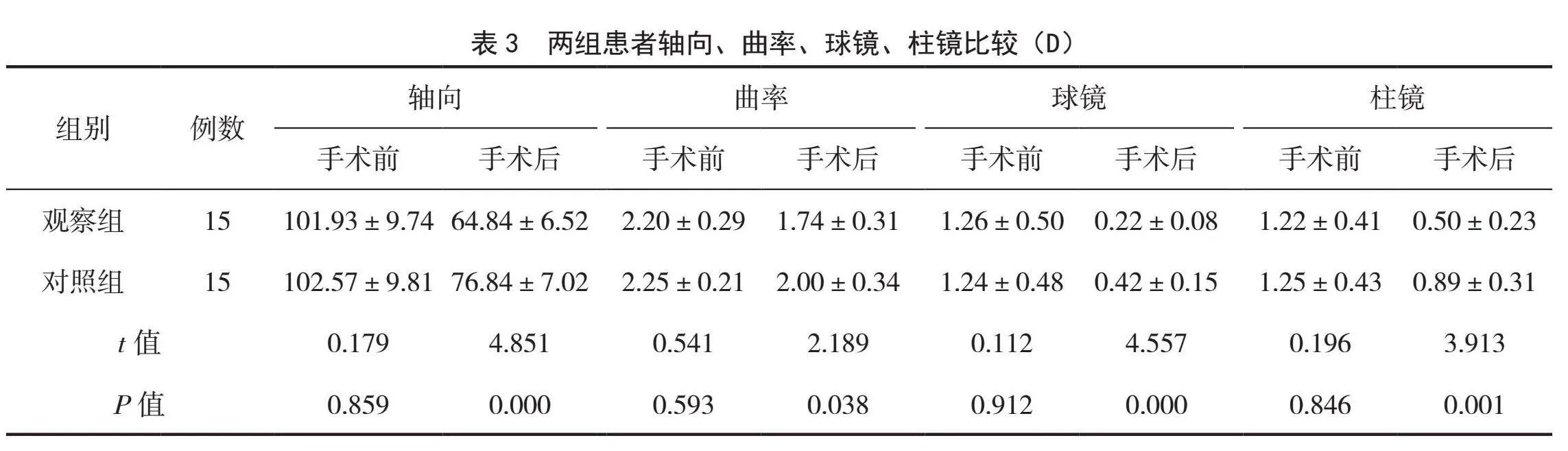

2.4" 主观视觉质量评分比较比较

手术前,两组患者主观视觉质量评分比较,差异无统计学意义(Pgt;0.05);手术后3个月,两组主观视觉质量评分均提高,但观察组高于对照组,差异有统计学意义(Plt;0.05)。见表4。

3" 讨论

随着医疗技术的进步,人工晶状体的材质与设计也在不断优化,功能愈发多样,为白内障患者提供了更多治疗选择。值得注意的是,在白内障患者中,角膜散光现象较为普遍,约有27.5%的患者术前伴随散光问题。角膜散光对白内障术后的视觉质量具有明显影响,因此散光矫正成为白内障治疗中的重要环节。目前,常见的散光矫正方法包括术后配戴眼镜、角膜屈光手术以及使用Toric IOL等。其中,Toric IOL因其广泛的散光矫正范围、强手术预测性以及良好的术后稳定性而受到广泛应用。此外,iTrace像差仪在白内障术前检查中发挥着重要作用。该仪器能够精确测量术眼的高阶像差及总高阶像差下的调制传递函数,为手术提供重要依据。同时,术后还可利用iTrace像差仪测量Toric IOL轴位,确保植入位置的准确性,提高手术成功率。与传统裂隙灯检查相比,iTrace像差仪在不散瞳的情况下即可准确测量Toric IOL轴位,为患者带来更加便捷的检查体验。

本研究结果显示,相较于对照组,治疗后观察组患者的80cm UIVA和5m BCVA值均较优,并且观察组患者主观视觉质量评分高于对照组;治疗后观察组患者角膜散光、总散光值均低于对照组,进一步证实了iTrace像差仪在眼科应用中的精确性和可靠性。这一发现与秦勤等[10]的研究结果相符,iTrace像差仪具备高精度的测量能力,能够深入分析眼球的高阶像差及其对MTF的影响,帮助医生更深入地理解患者的眼球屈光状况,从而为其定制个性化的手术方案。在散光型人工晶体植入手术中,iTrace像差仪的作用尤为显著,它不仅能够精确测定角膜的散光度数和轴位,确保晶体植入的准确性和有效性,还能够显著提升患者的视觉质量,进一步优化UIVA和BCVA指标。iTrace像差仪采用先进的光路追迹原理和点对点串行扫描模式,能够全面检查全角膜地形图和波前像差,精确捕捉角膜的不规则形状。同时,iTrace像差仪还能够测量和分析眼球的总散光值,综合考虑角膜散光和其他眼内因素造成的散光情况。本研究还表明,相较于对照组,观察组患者在轴向、曲率、球镜及柱镜等关键参数上的测量值均呈现出更低的趋势,这进一步验证了iTrace像差仪在散光矫正领域的卓越性能。分析原因,iTrace像差仪采用了先进的光路追迹原理和点对点串行扫描模式,通过对瞳孔区内不同位置的逐点扫描,实现了对全角膜地形图和波前像差的全面检查。

综上所述,iTrace像差仪在白内障手术植入散光型人工晶体中具有重要的指导价值,通过其精确、全面的测量和分析功能,有利于更加准确地评估患者眼球状况,有助于改善患者的视觉质量,提高手术效果。

4" 参考文献

[1] 蒋元丰,田芳,步绍翀,等.临床研究散光矫正型与非散光矫正型多焦点人工晶状体植入术后视觉质量比较[J].中华实验眼科杂志,2022,40(5):431-439.

[2] 穆欣,廖荣丰.两种不同类型功能性人工晶状体植入术后视觉质量对比研究[J].临床眼科杂志,2023,31(4):322-326.

[3] 赵抒羽,何锦贤,吴燕纯,等.OPD-ScanⅢ型像差分析仪评估高度近视合并白内障患者植入三焦点IOL术后视觉质量[J].国际眼科杂志,2022,22(2):318-321.

[4] 杨静,陈海波,曾明兵,等.区域折射型多焦点人工晶状体植入术后视觉质量误差分析[J].国际眼科杂志,2022,22(3):447-450.

[5] 朱晶,鲁铭,肖泽锋.连续视程IOL植入术后患者主观视觉质量及阅读能力的临床观察[J].国际眼科杂志,2022,22(3):452-455.

[6] 朱醒兰,王应利,王银燕,等.前囊抛光对白内障术后视觉质量的影响[J].国际眼科杂志,2023,23(7):1196-1201.

[7] 王广江,董竟.高度近视合并白内障患者不同IOL植入方案的术后视觉质量评估[J].国际眼科杂志,2023,23(3):456-461.

[8] 黄子彦,段国平.高阶像差对白内障人工晶状体植入术后视觉质量的影响[J].山东大学耳鼻喉眼学报,2022,36(6):13-25.

[9] 李亚楠,王海燕,左建霞,等.不同手术方式治疗白内障合并中低度规则角膜散光的疗效及对术后视觉质量的影响[J].中国临床医生杂志,2024,52(2):193-196.

[10] 秦勤,刘军,陈晖,等.三焦点与单焦点人工晶状体植入术后1年视觉质量比较[J].中华实验眼科杂志, 2022,40(5):454-460.

[2024-07-12收稿]