立足单元整体 实现课堂重构

摘 要:随着《义务教育数学课程标准(2022年版)》的深入实施,大概念、大单元、结构化、核心素养等概念一度成为小学数学教育的高频词。文章就《义务教育数学课程标准(2022年版)》中所提出的单元整体这一理念阐述了小学数学单元整体教学设计的理念,并结合具体的案例从“读懂教材内联,打通知识内部联系”“分析思维序列,找准学情前后衔接”“重建课堂结构,调整学程课时安排”“着眼学评一致,重构作业整体体系”四个方面阐述了小学数学课堂的重构路径,以期为广大教师提供参考。

关键词:小学数学;单元整体;课堂重构

中图分类号:G427" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 文献标识码:A" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "文章编号:2097-1737(2025)04-0012-03

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)明确指出:改变过于注重以课时为单位的教学设计,推进单元整体教学设计,体现数学知识之间的内在逻辑关系,以及学习内容与核心素养表现的关联[1]。众所周知,教材的编排主要是基于学生的应然思维特征进行设计的,然而不同地区的学情往往存在显著差异。因此,一方面,教师需要立足于所教学生的实际学情进行有针对性的调整,避免“照本宣科”的不良现象;另一方面,教师在备、教、学、评时要站在单元整体立场,避免碎片化、零散性的单课时模式,助力学生对数学知识的结构化建构。基于此,在《课程标准》的指导下,教师应在备课时读懂教材整体单元体系,研析实际学情,在此基础上对教材的编排进行调整与重构,促使学生的数学知识建构经历“连点成线,连线成面,转面成体”的渐进过程。下面,笔者将立足单元整体视角,从教材、学情、课堂和作业四个方面进行详细阐述。

一、小学数学单元整体教学设计理念

单元整体包含两层意义,其一种指向教材原本所编排的自然单元,其二是由教师根据本班的实际学情将单元间内容相近、结构相似、方法相通的知识重新调整而形成的重组单元[2]。《课程标准》强调了单元整体结构化教学理念的重要性,倡导教师应基于现行数学自然单元的编排特点,按照数学知识的内在逻辑、学生学习的思维规律,精准找到学生的数学知识生长点、延伸点和衔接点,设计出更适合学生进行知识结构化构建的重组单元,使教学方向更明确。具体的单元整体教学设计理念如下。

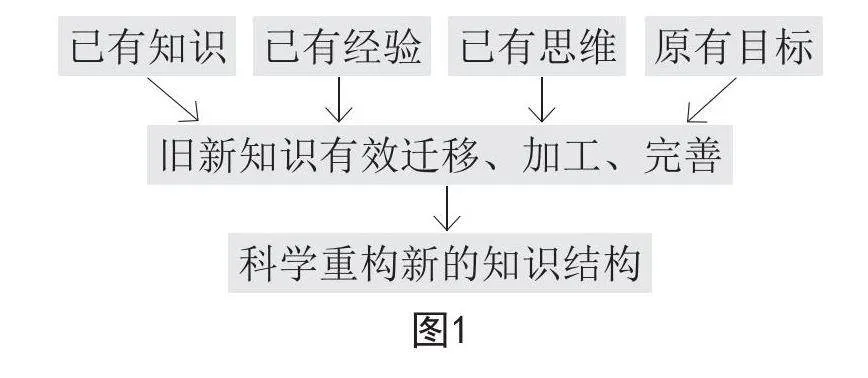

一是数学知识整体结构化。教材本身就是按照数学知识内部逻辑结构组合编排的,然而在课堂实践教学中,教师或多或少都会存在散点式、碎片化授课等问题[3]。因此,笔者对梳理数学知识整体结构的思路进行了总结(如图1),即教师要明确如何将学生的已有知识经验与当前新学知识进行链接,

同时要重视数学知识本身的结构和关联,同时应立足学生已有的知识经验,通过适宜的教学路径,借助新旧知识的异同点、迁移点,实现对数学思维的对接、数学结构的延伸,让学生的学习由“单点、多点”迈向“关联、拓展”,从而有效地将新知识纳入学生已有的知识结构之中,使其实现对数学知识的结构化建构。

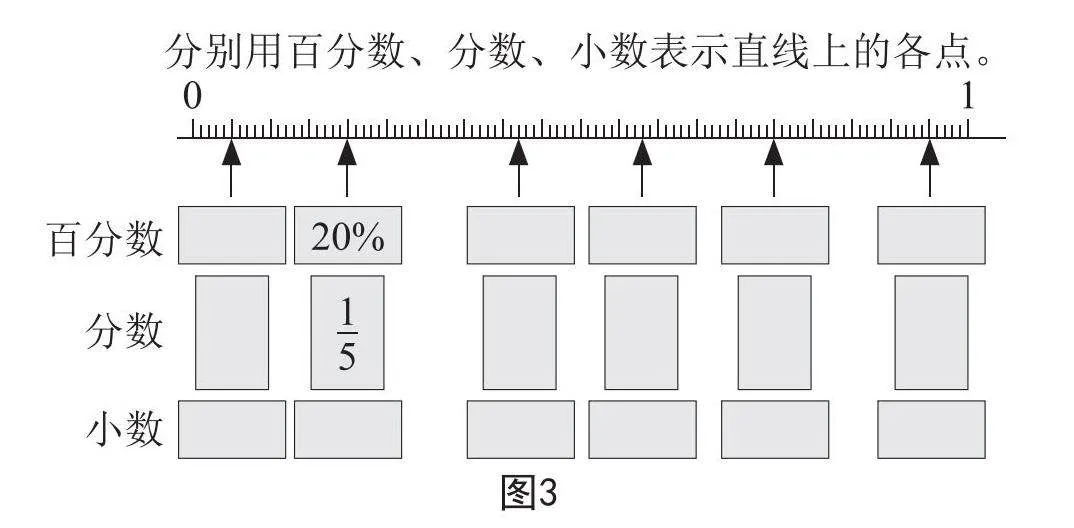

二是学生思维整体结构化。学生是学习的主体,所以教师要分析并找准学生的思维特征,并在制订教学目标时融入整体意识,由大到小、由远及近地制订目标。同时,教师要遵循学生的思维发展特点,充分体现学生思维培育的进阶性(如图2),引导学生从直观、形象逐渐向抽象、逻辑递进,从有序思考、合理表达向有条理、逻辑思考发展,由此促进学生思维的整体结构化,培养学生的理性思维。

三是学习课型整体结构化。一般来说,小学数学课的课型分为新授课、练习课和复习课,但这样的课型容易使教师忽视对学情的事先摸清,也容易让学生的学习产生“断片”现象[4]。对此,教师可以根据数学知识的特点与班级实际学情适当调整原本的课型和课时安排。例如,教师可设计唤醒基础课、关键新授课、迁移应用课、整理拓展课等课型,使每种课型间呈环环相扣、螺旋上升的关系,实现学习课型的整体结构化。

四是课堂作业整体结构化。课堂作业是反馈、检测学生课堂学习成效的有效手段,小学数学教师应加强对此的重视。课堂作业整体结构化主要体现在两个方面:一是课堂作业设计目标、难易程度、统计分析评价既要面向全体学生,又要因材施教,体现课堂作业的层次性、弹性和个性化,以使不同学生都能在数学课堂上得到发展;二是教师要根据数学知识之间的内部联系,设计前连后延的课堂作业,让学生能通过完成作业触及数学知识内部千丝万缕的联系,从而建立立体化、体系化的数学知识结构。

二、小学数学单元整体教学实践策略

(一)读懂教材内联,打通知识内部联系

如果《课程标准》是一份指导性方案,是课堂教学的指南针,那么小学数学教材就是方案得以具体实施的蓝本,是教师教学与学生学习的重要依据[5]。

教材是编者根据学生思维发展规律和数学知识本质,按照从简单到复杂、从直观到抽象、由易到难的螺旋上升结构编排的。小学数学教师应具备单元整体意识,在备课时不但要关注数学知识的前连后延,而且要根据班级实际学情找准数学知识与学生思维间的链接点,读懂、读透教材编排特点,找准教材中数学知识编排的内在联系。

以人教版数学三年级(下册)“两位数乘两位数”这一单元为例。笔者在备课时发现,“乘法”这一知识点从二年级(上册)起就已经出现在教材中,从三年级(上册)“多位数乘一位数”、三年级(下册)“两位数乘两位数”、四年级(上册)“三位数乘两位数”到五年级(上册)“小数乘法”,再到六年级(上册)“分数乘法”,循序渐进地呈现给学生。其中,“两位数乘两位数”这一单元的内容显然在学生学习乘法的过程中起着“承上启下”的重要作用。基于此,笔者在教授“两位数乘两位数”这一单元时,在课堂中着力于唤醒学生的前知识、前经验,促使学生通过正迁移,将新知转化为旧知,实现算理、算法的类比同化,发展“举一反三”的能力。另外,当学生掌握了“两位数乘两位数”的“不进位”算法之后,笔者让学生直接探究“两位数乘两位数的进位”算法,以加快学生对数学知识经验的内化,打通数学知识间的内在联系,从而促使学生建构完整的知识体系,为其后续的深入拓展学习创造可能。

(二)分析思维序列,找准学情前后衔接

传统的课堂教学以教师的单向输出为主,忽略了学生的输入状况,导致学生的数学思维无法在课堂学习中得到良好的培养与发展。在《课程标准》所倡导的单元整体教学设计理念下,教师应充分认识到学生才是课堂学习的主体,让他们的数学思维得到发展是教学目标的重中之重。对此,教师应结合学情调研、对学生的课堂观察、学生的课后反馈等,精准分析学生的思维发展序列,把握学生的思维现状、思维困点、思维切入点、思维训练点、思维延展点等,并根据学情的前后衔接点从单元整体出发对教学内容作出相应调整,同时重新整理、设计学材,助推学生思维品质的提升。

例如,笔者在教授人教版数学三年级(上册)

“多位数乘一位数”这一单元时,先设计了几道前测题,对本班40名学生进行了摸底:能够正确算出结果的学生占比为85%,其中不仅会算还能理解算理的学生占比为12.5%。由此可知,学生对于算法的掌握可以通过迁移旧知自主完成,并不需要教师在课堂上花费大量的时间,但对于本质算理,则需要教师引导学生进一步体验、感受和理解。可见,学生的思维大多停留于模仿与应用的低阶层次。因此,本节课需要让学生通过对算理的分析发展高阶思维。基于此,笔者对“多位数乘一位数”这一单元的目标作出了相应调整,具体目标如下:一是让学生在具体生活情境中经历算法的推导过程,能够准确笔算;二是让学生在具体情境中借助几何直观模型,自主探究、理解算理,发展数感与运算能力;三是让学生感受数学内在规律之美,点燃热爱数学之情。这样对单元目标进行调整与重构,着重在学生学习的真实思维困点上发力,聚焦算理的启发与引导,不仅能使学生对乘法运算本质形成整体认知,还能为其后续进一步学习乘法做足思维上的准备。

(三)重建课堂结构,调整学程课时安排

地域不同、校情不同都会导致学情不同。因此,教师应根据本班的实际学情,立足单元整体视角,对教材所编排的自然单元的学程进行适宜的重调与重组,促使学生的学习能力得到切实发展。

例如,在讲授人教版数学四年级(下册)“三角形”这一单元时,笔者根据本班学情作了如下调整。其一,对知识编排的前后顺序进行了调整。教材中“三角形”的相关内容是按“三边关系—分类—内角和”的顺序编排的。而笔者基于对学情的分析,认为让学生先学习“三角形的分类”更有利于其进一步学习、探究“三角形的三边关系”和“内角和”。其二,将学生真实的学习难点“高”单列为一个课时的学程。教材将“三角形的基本特征、高、稳定性”三个知识点编排于同一课时,常常导致学生对“三角形的高”理解不深,因此笔者将其专门安排在一个课时,以促进学生的深入理解。其三,将“三角形的内角和”与“内角和的应用”两课时内容压缩、合并为一个课时。这样,通过前后顺序调整以及“一增一减”的学程调整,能够实现教学效益的提升。

(四)着眼学评一致,重构作业整体体系

“教—学—评”一致性是《课程标准》中提出的一个新教学理念。只有实现“教”“学”“评”的一致性,才能让学生“学”有所向、“学”有所导。课堂作业是反馈、检测课堂教学的重要手段。教师要灵活地运用数字、线条、字母、图表等形式将数学知识点进行前后连接,让学生能在作业训练中体悟数学知识内部的逻辑关系,促使学生的知识结构更加系统化、网格化、立体化。

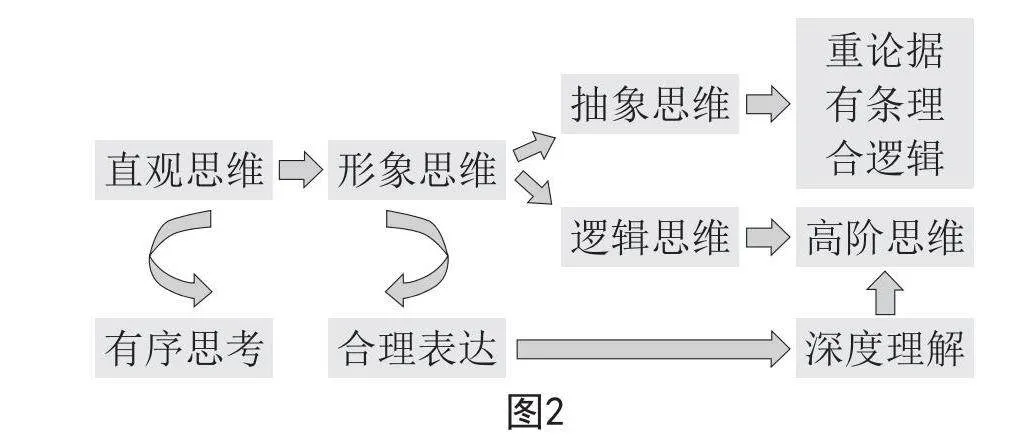

例如,在教授人教版数学六年级(上册)“百分数(一)”这一单元时,笔者设计了表格式作业(如图3)。这样的作业能让学生根据数轴直观地找到“分数”“小数”“百分数”在“形”与“数”上的联系,并通过“分数”“小数”深入巩固对“百分数”这一概念的理解,从而对零散的“数”的概念进行整体建构,进而形成结构化的知识网络体系。

三、结束语

综上所述,在《课程标准》导向下,教师面临着全新的教学挑战。教师应聚焦单元整体教学,立足整体视角读通教材、研透学情、重构课堂与作业设计,对新旧数学知识进行类比、推理与转化,从而实现素养型课堂的重构,助推数学学科核心素养培养目标的落实。

参考文献

中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:86.

张泽庆,吴加奇,张春莉.新课标下小学数学单元整体教学设计的价值追求与要素分析[J].课程·教材·教法,2023,43(5):102-108.

王楠秋.核心素养导向的小学数学单元整体教学策略探索[J].新课程导学,2023(36):67-70.

林小芳.新课标背景下的小学数学大单元教学策略研究[J].福建基础教育研究,2023(12):73-75.

陈蔚蔚.核心素养导向下小学数学大单元教学策略[J].家长,2023(36):19-21.

基金项目:本文系教育部福建师范大学基础教育课程研究中心2023年度开放课题“基于大概念的小学数学单元整体教学的研究”(项目编号:KCA2023249)的研究成果。

作者简介:吴荔丹(1977.12-),女,福建莆田人,任教于福建省莆田市荔城区第一实验小学,高级教师,本科学历。