高校教育专业硕士研究生 就业取向类型、成因与路径探析

摘" " 要:借助传统推拉理论基础构建的“四力模型”,采用访谈法探究教育专业硕士研究生就业取向的表现类型与影响因素。结果显示:教育专业硕士研究生表现为坚持初心的“扎根一线者”、为编困扰的“契约追求者”、左右为难的“保底观望者”、坚定逃离的“高校青睐者”四种类型。在双向推拉因素中,教育理想和薪酬待遇是其深入一线的主要粘力和推力,发展前景和专业特质是其逃离一线的主要拉力和斥力。研究建议对于坚守初心的“扎根一线者”,为其搭建各类平台,给予充分展现个人价值的机会;对于为编困扰的“契约追求者”,为其提供各方面职业保障,形成积极的职业认同;对于左右为难的“保底观望者”,给予组织支持与关心,提供专业成长机会;对于坚定逃离的“高校青睐者”,促使高校多方发力,培养专业情怀与技能。

关键词:教育专业硕士研究生;就业取向;推拉理论;四力模型

中图分类号:G643" " " " " 文献标识码:A" " " " " "文章编号:1002-4107(2025)02-0089-05

2023年12月19日,教育部印发的《关于深入推进学术学位与专业学位研究生教育分类发展的意见》指出,要进一步提升专业学位研究生比例,到“十四五”末硕士专业学位研究生的招生规模扩大到硕士研究生总招生规模的三分之二,并确保专业学位始终以需求为导向[1]。专业学位研究生培养要突出(非学术)职业导向,以全面支撑行业产业和区域发展。从已毕业的教育专业硕士来看,42.6%的毕业生被一线中小学录用,23.5%的毕业生进入培训学校等教育机构,7.8%的毕业生进入高校,17.4% 的毕业生进入企事业单位,其他类型的就业占7%,继续攻读博士的比例为1.7%[2]。由此可见,教育专业硕士研究生到中小学任教的比例不足50%。研究发现,教育专业硕士研究生培养体系中存在培养目标单一、师资学术化倾向严重、竞争实力下降等现实问题[3]。也有研究指出,全日制教育硕士的实践模式中存在实习制度不完善、实习生专业准备不足、实习指导力度不够等问题[4]。还有研究对全日制教育硕士专业学位研究生实践教学进行剖析,发现实践教学体系未能充分体现专业学位研究生教育的实践性等问题[5]。已有研究多关注教育专业硕士研究生培养问题,对就业取向问题少有关注。高校招收专业硕士的目的是培养面向基础教育教学和管理工作需要的高层次应用型人才,但从目前就业数据来看,教育专业硕士研究生所呈现的就业取向,与原有的培养目标期望存在一定的偏差。影响其就业取向的根源何在?如何实现专业硕士研究生培养与就业的一体化与对应性?这些都是研究生教育中亟待探究和解决的问题。基于此,研究借助推拉理论的“四力模型”,探究教育专业硕士研究生的就业取向,了解影响其就业取向的根本原因,为教育专业硕士研究生的培养提出有针对性的建议,从而提升培养质量。

一、研究设计

(一)理论基础

传统的推拉理论被广泛地应用在教师轮岗、高校人才流动、大学生就业意愿等研究中,以作用力为核心展开,从不同视角来探寻推拉理论的内外作用力机制。基于此,一些学者提出了流出地同时存在推力和反向拉力以及流入地存在拉力和反向推力的观点;在推力、反向拉力、拉力和反向推力的综合作用下,实现动态平衡[6]。李志锋注意到了其存在的局限性和在理解上的“绕口”现象,进而在传统推拉理论的基础上梳理出“四力模型”,在推力与拉力的基础上,提出反向作用力,即粘力与斥力,用来分析高校教师的流动意愿与行为,使得理论解释更为充分[7]。教育专业硕士研究生就业取向的选择也具有动态性、双向博弈的特点,其影响因素多样。因此,研究可借助“四力模型”对教育专业硕士研究生就业取向的影响因素进行编码分析。

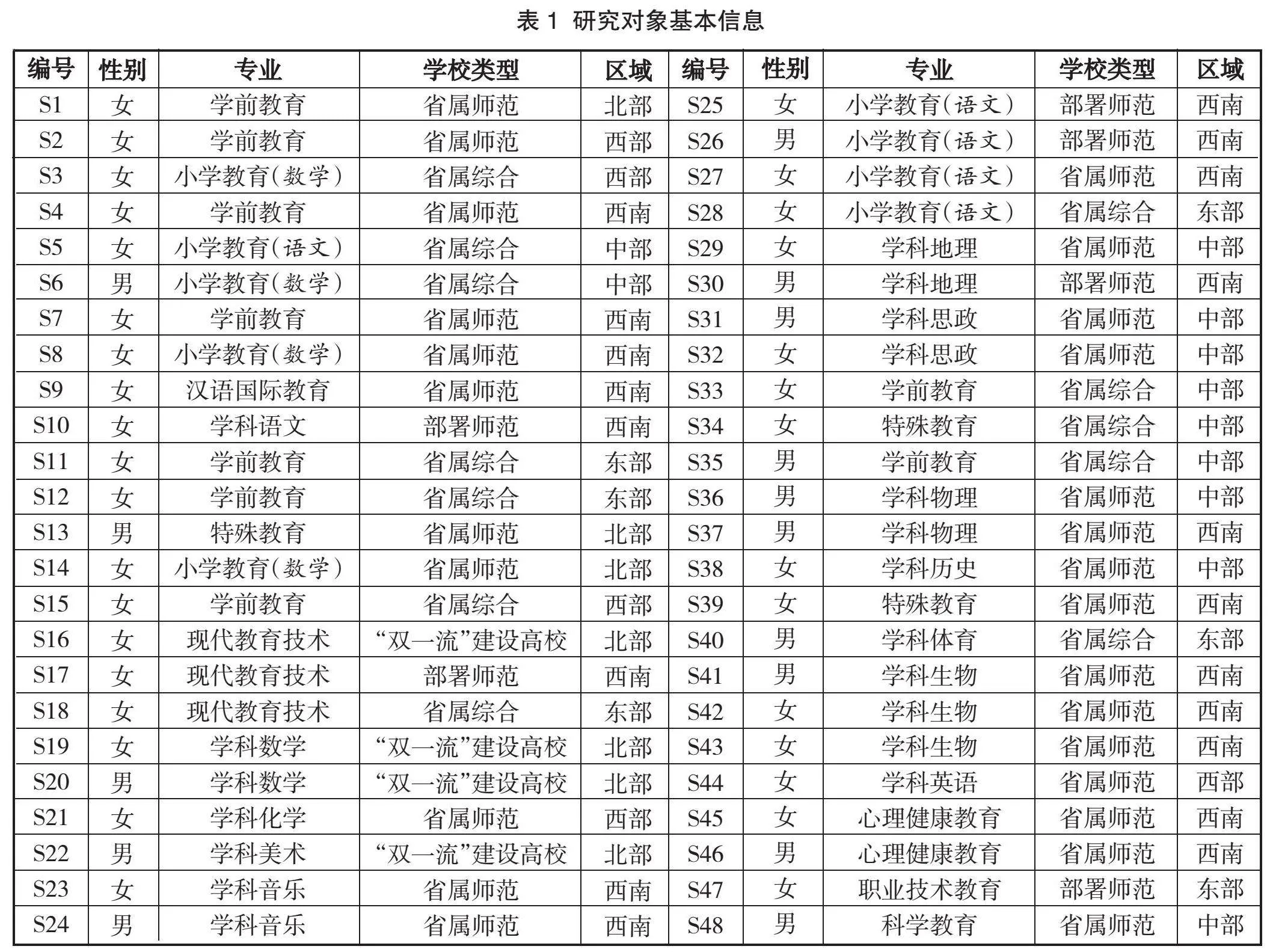

(二)数据来源

研究数据基于一对一半结构化访谈资料。研究者于2023年9月至2024年1月期间通过目的性抽样与滚雪球的方法寻找到48位来自全国各地(包括北部、中部、东部、西部、西南部)的教育专业硕士研究生,涉及学科教学、现代教育技术、特殊教育、小学教育、学前教育、心理健康教育等教育硕士专业,且所选取的研究对象在就业取向上有差异,学校类型为设有教育硕士专业的部署、省属师范与省属综合型高校。研究对象的基本信息见表1。主要根据以下内容对其进行深度访谈: (1)您了解你们专业研究生的就业情况吗?(2)您会选择去一线(中小学、幼儿园)工作/还是逃离?(3)有哪些原因会让您选择去一线工作/逃离?鉴于访谈对象遍布全国,访谈包括面对面交谈、语音交流、视频等多种形式。访谈时长通常为30~70分钟,访谈结束后对录音进行逐字逐句转录,转录文本近20万字。

二、教育专业硕士研究生就业取向的表现类型

根据访谈资料,自下而上进行类属分析,发现教育专业硕士研究生就业取向可分为如下几种类型。

(一)坚持初心的“扎根一线者”

该类型专业硕士研究生对教育事业充满热情,愿意深入扎根一线教学。S10对成为一名人民教师充满向往,在她的求学经历中,遇见了许多“不太理想”的语文教师,她想改变这些教师的教育方式,期待将语文的魅力传承下去。“初中时,语文老师上课拿着语文解析念。到高中,我的语文老师也是如此。读大学后,我才真正感受到语文老师是用心教学的。”S10的过往经历成为她就读教育专业的潜在动力。此外,虽高中教学繁杂,但她认为自己在校期间已得到充分锻炼,有信心去挑战。“我认为自己的实践能力和综合素养还不错,有信心处理各项工作。”S10对自身的专业自信驱使她憧憬日后在一线岗位的风采。

S39缘起于本科时在特殊教育学校的实习时光,那些学生点燃了她内心特教的“火种”,促生她的特教情怀。“实习期间看到孩子就很开心,但也会很难过。因为他们最好的也就是普通就业,为了这些孩子,我想发挥所长尽力帮助他们健康成长。”S39之所以选择去特殊教育学校,既源于她自身对学生的喜爱,也因她想要用爱心撑起学生明天的希望,让这些“特殊”的学生变得不再“特殊”。

除以上两位教育专业硕士研究生,此类型还包括S28(因一线教学能使个人得到专业发展)、S30(源于能将自身专业学习内容发挥最大价值等)等人。这些选择扎根一线的教育专业硕士研究生认同教师职业的魅力,认为自己可以在教师职业中获得成就感,去一线教学可以实现自己的教育理想。

(二)为编困扰的“契约追求者”

此类型专业硕士研究生热衷于追求编制,未来工作“是否带编”决定其最终是否去一线。S16所在班级大多数学生选择前往小学、初高中任信息技术教师,余下部分学生就职于教培行业当培训师,部分青睐于考公考编。她对自身学科的定位认知清晰,对职业发展也有着较为长远的考虑。“信息技术这门课是副科,在学校的地位与认可度不高,也看不到未来很大的发展前景。”S16对去一线就业并不特别自信与满意,但她也提到:“其实我很无奈,但也希望学以致用,而且去初高中有编制,父母也希望我工作稳定。”S16即便感叹学科发展的局限性,但碍于编制的吸引力,她逐渐认识到

“胳膊拧不过大腿”,最终还是期望去有编制的初高中工作。

S12也存在类似情况,迥异于具体缘由,S12因一线可以人才引进,带编制。“我内心不太愿意选择去一线,特别是读了研之后,就更加在乎外界的评价。”据她所言,作为研究生去幼儿园,面对外界的种种声音,“高不成,低不就”般的内心失衡肆意而来。此外,研究生身份致使领导以“学历”标尺来分配任务,压力突如其来,但尚不至于让其不去一线工作,反倒是“编制”逐渐成为她前往一线的“定海神针”。

此类型研究生代表了近些年出现的新生一代教师就职的群像。在现实境遇中,面对“去”还是“不去”一线,大多数此类研究生都栖身于二者之间的过渡地带,编制问题在其中难脱干系,使他们犹豫不决,在交叠中发挥“显性”价值,顺意使其“屈服”。

(三)左右为难的“保底观望者”

此类型专业硕士研究生与为编困扰的“契约追求

者”有所相异,他们选择一线工作,但一线并非其最终归属,如有“橄榄枝”便会离开一线岗位。S15在本科毕业后有过两年的工作经历,因对一线教学工作产生倦怠、领导“专制”管理等,而后选择考取研究生,以求更高的工作平台。S15后来考上研究生,“我的打算就是在学校多发论文,这样以后才能去高职学校”。但天有不测风云,出生人口愈发降低,据她所言,教育行业的春天走向了“下坡路”。“如果幼儿园有合适的岗位,暂时可能会选择去。”她读研是估量着自己能与幼儿园的缘分将尽,未曾预料,这极可能成为她日后工作的“收容所”。

相异于S15,S30目前已成为某三线城市的高中地理教师。“我看到本科已经在学校工作的同学,感觉他这两年老了十岁。”同学的状态让他看到了日后工作的自己,“在个人发展上,教师就是只评职称,公务员往上走的可能性更大一些,而且老师当久了,思维容易固化”。如S30所言,他之所以想要另谋高就,是因为他感到单调乏味的教师职业难以满足其今后进一步的发展需求。但临近毕业,一阵校招风迎面而来,机不等人,只能而后再做选择。

统筹地看,除以上三位研究生,还有肇端于自身身体需求不适于幼儿教育,但目前理想学校招聘有限的S4,因基于自身性格难以控场和专业实践技能缺乏;而“硬着头皮上一线”期待理想工作的S27,他们代表了此类型研究生。一线教师的职位对他们来说只是暂时的,如浮漂一样难以承载其进一步的理想追求,只要天时地利人和,便会借势离开,投身于理想行业中。

(四)坚定逃离的“高校青睐者”

这类型专业硕士研究生很难适配到一线工作,反之,他们对高校工作有着内在需求,进而觉得一线工作无法承载其发展。S47就读的职业技术教育,肇于学校课程设置未充分考虑学生实际学情与就业匹配度等问题,她感到很难胜任一线教学。“学校安排的课程非常难,对中职教学来说不是很有用,还有社会对我们的认知,会觉得职业教育低人一等。”以上现实情况触发她的无奈感受,打算逃离一线教学,亦满足自身对高校工作的欲望。高校科研工作吸引着想要到更高平台施展才华的S35,“高校发展空间比较大,这更能给我压力,但同时也是一种动力,在幼儿园的话很难有发展空间”。S35的发展需求在一线很难得到满足。“学前教育专业社会认可度不高,幼儿园事情比较多,但工资很低。”一线工作环境无论如何都很难满足S35的发展需求,高校成为其日后想要落脚的栖息地。

S14的大学生涯一直都与高校学生工作紧密相连,她之所以坚定选择前往高校工作,即在于此。“从本科到研究生,我都担任班长和研会主席。”一线工作的吸引力相对于高校工作而言不足挂齿。“如果作为硕士进高校,科研压力会很大。而且在高校最好去读博,虽然也有压力,但这种我能主动承受。”S14之所以完全逃离一线,是因为她一直以来的工作目标早已铁板钉钉,纵使高校工作面临各项压力,也能积极应对挑战。

除以上三位研究生,还有缘起于跨专业考研,专业技能难以胜任一线工作,心向高校的S33;更有肇端于实习工作消磨去往一线的念头,而对高校工作充满期待的S34。他们会选择满足其自我实现的欲望,在高校工作更能感受到内生价值的体现,因而坚定选择逃离一线。

三、教育专业硕士研究生就业取向的影响因素

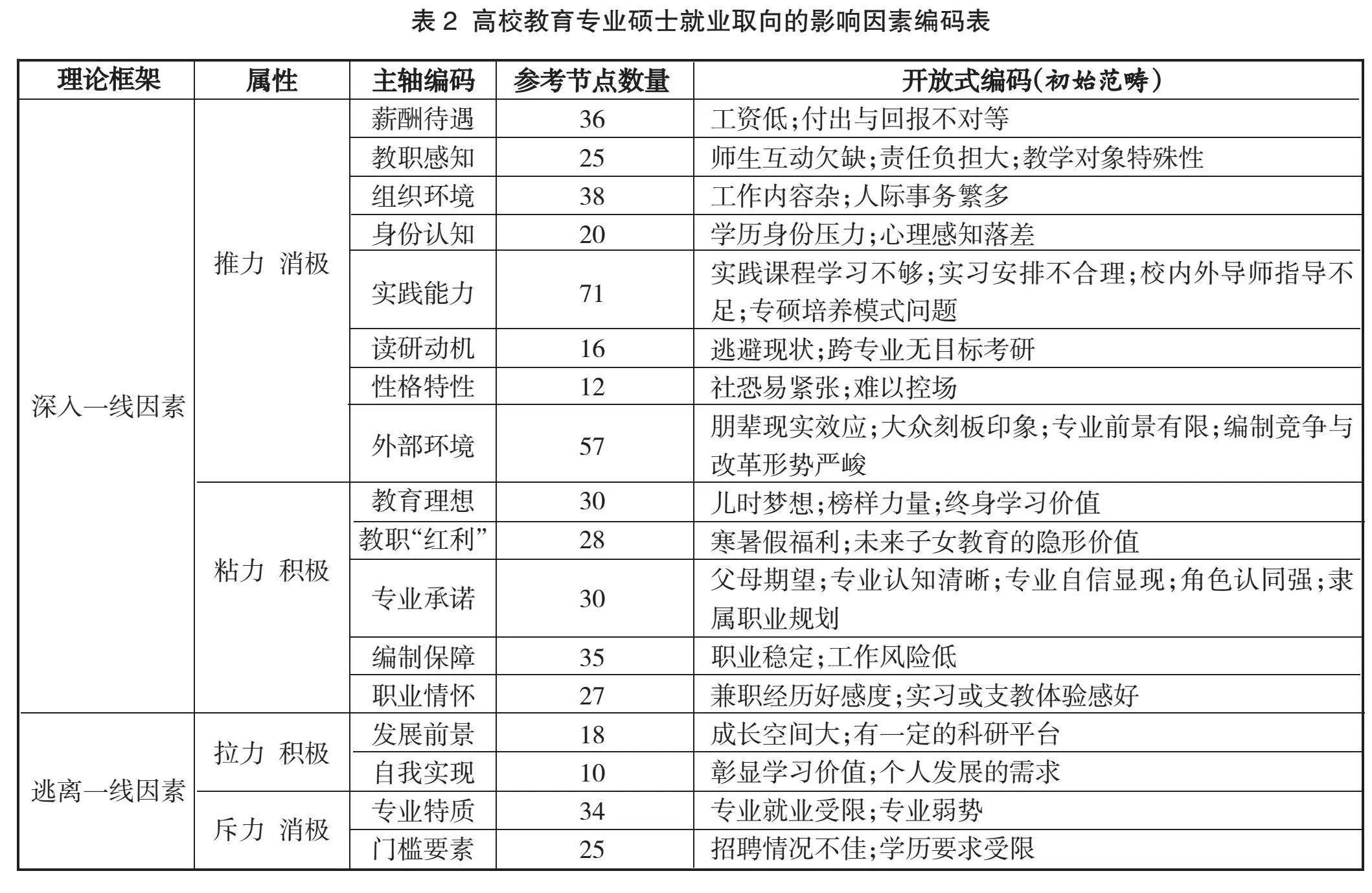

借鉴推拉理论的“四力模型”,分析影响教育专业硕士研究生就业取向的因素,通过NVIVO 14.0软件进行编码分析,发现影响其深入或逃离一线的推力、粘力、拉力与斥力(如表2所示)。

统筹地看,推拉因素呈差序分布。推力与粘力超于拉力与斥力,消极因素超于积极因素。具体来说,专业硕士研究生对深入一线的感知强于逃离一线的感知,对推力与斥力的感知强于拉力与粘力。进一步而言,前者反映出目前教育专业硕士研究生对深入一线生出的诸种真实感受与看法,后者说明教育专业硕士研究生面对深入一线存在一定的主体困境,或言之,反映出理想期望与实际情境的距离。

(一)深入一线粘力因素

如图1所示,坚持初心的“扎根一线者”与为编困扰的“契约追求者”受粘力因素影响程度最为明显。粘力因素包括教育理想、教职“红利”、专业承诺、编制保障、职业情怀。具体而言,理想信念作为教育专业硕士研究生从教动力之源、教学行动之选、教育情怀之坚守是实现个人价值的重要途径[8]。如S11、S8等人儿时想当一名教师的教育理想,是其选择扎根一线的根本动力。专业承诺驱使教育专业硕士研究生将想法付诸实施,如S27认为就读教育专业的目的就是去一线当教师,加之父母对她的期待,去一线教学犹如自身对未来学校的“约定”。以上二者为内发型粘力,即一种心理契约,它从本质上来说是一种由内而发的粘力作用[7]。教职“红利”的难能可贵体现在寒暑假福利与未来子女教育的隐形价值上,显性的福利优势作为一种外发型粘力在教师这一群体中发挥着独特价值。与此同时,事业编制也属于外发型粘力,是“组织以维持发展来调动教师的积极性,并以满足其需要为手段,形成的一种从外部到内部粘力”[7]。编制问题与社会大众的心态变化关系密切。鉴于2020 年新冠感染疫情带来新的就业形势变化,“编制”岗位逐渐发挥它的“托底”显性价值,形成了“宇宙的尽头是编制”这一大众风气。

(二)深入一线推力因素

坚定逃离的“高校青睐者”与左右为难的“保底观望者”受推力因素影响程度最为明显(见图1)。推力因素包括薪酬待遇、教职感知、组织环境、身份认知等。细言之,教师薪酬待遇不只是表面意义上的劳动报酬多寡之分,而是学术组织公平性的显性天秤,它反映着对于教师个体能力及成就的认可程度[9]。个体在选择就业方向的过程中,会先综合权衡工作薪资的绝对和相对比例,当感觉到工资水平与个人的工作表现不成正比时,就会产生不公平感。教育专业硕士研究生由于薪酬待遇不符合心理预期易心灰意冷,另寻他途。组织文化包括对工作环境的感知(教职感知)和组织对各项活动的支持程度(组织环境),作为隐形推力会对日后教师流动产生影响[10]。当他们在工作过程中得不到相助时,则会选择寻求更佳的组织氛围。当个体的身份认知偏低时,心里会形成一股外推力,使其不愿从事一线工作,进而寻求新的更为匹配的工作机会。随着社会对专业型人才的需求不断增加,要求着重发展专业学位研究生的实践能力、创新能力。专业硕士研究生在接受培养期间,专业实践能力不足会导致其难以胜任实际工作。

(三)逃离一线拉力因素

如图1所示,坚定逃离的“高校青睐者”与为编困扰的“契约追求者”在其最终就业方向的选择上受拉力影响明显。拉力之所以能起作用,其先决条件是个人对当前工作的高度不满情绪所引起的强大内推力[11]。拉力因素包括发展前景、自我实现。具体而言,根植于个体因素,可体现为自我实现的需要。依据马斯洛的需要层次理论,人的一生是按照从低到高的顺序进行的,这包括了生理需要、安全需要、归属和爱的需要、自尊需求以及自我实现的需要,只有较低层次的需要得到满足时,人类个体才会将精力付诸于较高层次需要的满足,即自我实现(指“人对自我发挥和自我完成的欲望,也就是一种使人的潜力得以实现的倾向”)[12]。如S36谈到他在幼儿园不能发挥读研究生的价值,但高校可助力他自我价值的达成。当教育专业硕士研究生的低层次需要得到满足时,他们的关注点往往会转向更高级的需求,即自我实现的需求。当一线工作的弊端阻碍其达成自我实现需要时,他们会寻求具有更好发展前景的平台,以满足自我实现的欲求。

(四)逃离一线斥力因素

左右为难的“保底观望者”在其最终就业方向选择上受斥力因素影响显而易见(见图1)。斥力因素包括专业特质、门槛要素。一方面,教育专业硕士研究生就读专业在其理想岗位前毫无竞争力,如S2声称在考公和考编时,自己的专业只能报“三不限”岗位,与“百万大军”竞争一个“空位”,更有甚者将某教育专业排除教育学类,限制其报考,进而加深其精神方面的消耗与压力,故此时逃离的心理成本过大,逃离行为就很难发生。另一方面,斥力因素中的门槛斥力可分为硬性门槛与软性门槛。前者是指在打算逃离时理想岗位的招聘要求,即有一定的工作年限、学历、职称、岗位职工数等硬性指标的规定,更有甚者,还有年龄与性别的考虑。后者是指教育专业硕士研究生的实践经验、教学能力等,部分教育专业硕士研究生由于自身专业实践能力难以胜任理想工作。由此观之,斥力因素使教育专业硕士研究生进一步斟酌自身逃离行为,预测心理成本,其中门槛要素可能直接暂停其行为的发生。

四、对策建议

(一)对坚守初心的“扎根一线者”,为其搭建各类平台,给予充分展现个人价值的机会

第一,学校为这类专业硕士研究生搭建教学能力展示平台,树立专业自信,除积极鼓励其参与全国“田家炳杯”专业硕士教学比赛外,还可加强校外公益课堂建设,开展学生志愿者服务,带领教育专业硕士研究生参与实践教学。第二,创建实践故事分享平台,提高角色认同,将其在教育实践中的育人故事、学习故事等在高校课堂、学习研讨会、校园媒体等公共平台上予以分享交流。第三,师生共建成果转化平台,鼓励教师带领教育专业硕士研究生和一线加强合作与联系,将实践教学与科学研究紧密结合,共同开展课题研究,将课题研究成果进行转化,形成典型的教学案例和优质的论文予以公开和发表。通过以上平台的搭建,给予坚守初心的“扎根一线者”更多展示自己个人价值的机会,持续激发内在粘力作用,在教育专业硕士研究生群体中发挥榜样示范作用。

(二)对为编困扰的“契约追求者”,为其提供各方面职业保障,形成积极的职业认同

第一,完善这类专业硕士研究生入职后的工资待遇保障,优化工资结构,对于高学历教师,可逐步提高其工资水平,还可根据教育教学成果、学生评价等综合因素,给予其一定的工资补贴和奖励。第二,提供福利待遇与职称晋升保障,为新入职教师设定一定额度的教龄津贴,鼓励其长期从教,如工作满一年后,每月可增加教龄津贴。提供明确的职称评定机会,如可与编制内教师享有同等的职称晋升资格,激发其职业发展动力。第三,保障学习进修的机会,为其提供必要的入职培训、教育教学培训等,满足差异化学习需求,如线上课程、线下研讨会等,制定并及时更新教师培训计划,保障每一位教师都能获得定期进修学习的机会。通过以上保障的落实,帮助为编困扰的“契约追求者”缓解入职后的潜在担忧,预防推力作用的生成,化推为粘,帮助其形成积极的职业认同。

(三)对左右为难的“保底观望者”,给予组织支持与关心,提供专业成长机会

第一,加强社会的支持与关心,积极助力教师工会、协会的建立与发展,建立在线教师社区,鼓励教师交流心得、分享经验,并提供心理支持与情感慰藉。第二,高校给予教育专业硕士培养支持,在课程教学上,授课教师须重视实践性活动和高水平的专业训练,进而有效达成理论与实践的融合[13],保障学生专业实践课程学习的机会。第三,就业单位应提供多样化的成长路径支持,组织教师参加各类研讨会、培训班,建立激励机制,鼓励他们在工作中不断成长和创新,并定期对个人进行发展评估和反馈。此外,组织中还应形成民主型领导风格,通过协商、讨论和合作来制定决策,尊重每一位教师意见,促进双向沟通。通过以上组织的帮助与关心,为左右为难的“保底观望者”提供多方面的专业成长支持,避免推力与斥力作用,为其后续职业发展夯实基础。

(四)对坚定逃离的“高校青睐者”,促使高校多方发力,培养专业情怀与技能

第一,高校应加强人才培养方案的研讨,深入调研社会发展趋势、行业需求,多倾听学生意见,制定合理的人才培养目标。第二,加强专业意识教育,让学生充分了解就读专业的历史、现状、发展前景及在社会中的具体应用,将专业课程与实践环节相结合,在实践中深化其对专业的认知。多渠道培育研究生基础教育情怀,鼓励其参与基础教育志愿者服务活动,也可通过学校官网、校园广播、微信公众号等,宣传一线校友在教育实践中的优秀事迹与成果。第三,加强实践实训,建立和拓展更多优质的研究生实习基地,增加实训的时间和比重,提升教育专业硕士研究生的教学技能水平。邀请一线优秀教师代表进行讲座与指导,增强教育硕士研究生对教育一线工作的了解。高校通过多方发力,培育教育专业硕士研究生的专业情怀,提升他们的综合实力,削弱推力,挖掘教育硕士研究生追寻自身价值的潜力。

参考文献:

[1]" 中华人民共和国教育部.进一步提升专硕比例到2025年前专硕将成研招“主流”[EB/OL].(2023-12-19)[2024-02-21].http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2023/55658/mtbd/202312/t20231219_1095291.html.

[2]" 钟振国,钟守满.全日制教育硕士专业学位研究生的培养现状、问题及其对策——以浙江省H师范大学为例[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2015(6).

[3]" 范柳俊.我国教育硕士专业学位研究生培养模式研究[D].河北大学,2012.

[4]" 吴迪.全日制教育硕士实践模式管窥[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2014(10).

[5]" 郭永峰,毕波,于海雯.全日制教育硕士专业学位研究生实践教学的现状研究[J].学位与研究生教育,2016(6).

[6]" CHEUNG A,YUEN T.Examining the Motives and theFuture Career Intentions of Preservice Teachers in HongKong[J].Higher Education,2016(2).

[7]" 李志峰,魏迪.高校教师流动的微观决策机制——基于“四力模型”的解释[J].高等教育研究,2018(7).

[8]" 翟亚楠.“失色”与“增色”:师范生理想信念教育现状审思及路径探索[J].黑龙江教师发展学院学报,2023(8).

[9]" 陈玉芬.美国学术职业流动行为和影响因素研究述评[J].比较教育研究,2013(1).

[10]" JOHNSRUDLK,HECK R H,ROSSERVJ.Morale Matters:"Midlevel Administrations and Their Intent to Leave[J].The"Journal of Higher Education,2000(1).

[11]" JOHNSRUDLK,HECK R H.A University's Faculty:Ide-"ntifying Who Will Leave and Who Will Stay[J].Journal for"Higher Education Management,1994(1).

[12]" 亚伯拉罕·马斯洛.动机与人格:第三版[M].许金声,译." 北京:中国人民大学出版社,2013:29.

[13]" 马健生,陈" " .专业学位教育中学术能力培养的错位问" 题检视[J].教育研究,2015(7).