营养支持治疗的标准化路径在重症患者康复中的应用与效果评价

摘 要:目的:探讨营养支持治疗的标准化路径在重症患者康复过程中的应用效果。方法:选取2022年9月—2024年5月在甘肃省白银市第一人民医院重症医学科接受治疗的重症患者406例作为研究对象,随机分为对照组和实验组,各203例。对照组接受常规营养支持治疗,实验组采用基于最新营养学指南制定的标准化营养支持路径。结果:从营养状态改善角度分析,实验组表现显著优于对照组,实验组并发症发生率显著降低,尤其是感染并发症。以平均住院天数看,实验组较对照组缩短了4.5天,且实验组病死率有所下降(P<0.05)。结论:针对重症患者实施营养支持治疗标准化路径,能显著改善患者的营养状态,有效降低并发症发生率,缩短住院时间,并降低病死率,在整体上促进重症患者的康复进程。

关键词:营养支持治疗,标准化路径,重症患者,康复效果

DOI编码:10.3969/j.issn.1002-5944.2025.02.059

0 引 言

重症患者的康复是现代医学领域中一项复杂而艰巨的任务,特别是在重症监护病房(ICU)环境下,这些患者往往面临多重挑战,包括严重的代谢紊乱、免疫功能低下及高风险的并发症等[1]。营养状态作为影响患者预后的重要因素,其在康复过程中显得尤为关键。营养不良不仅会延缓病情恢复,还可能导致感染发生率增加、住院时间延长及病死率升高,因此,优化重症患者的营养支持策略成为提升治疗效果的关键[2-3]。近年来,随着营养科学的发展和对重症患者需求更深入的理解,营养支持治疗的标准化路径逐渐成为研究热点[4]。这一路径强调从入院评估、营养计划的制定、实施到效果监测的全过程管理,确保营养干预的科学性、有效性和安全性。鉴于此,本研究聚焦于营养支持治疗的标准化路径在重症患者康复中的实际应用与效果评价,旨在通过严谨的科学研究,验证该路径在优化营养状态、加速康复进程、减少并发症发生及提高生存质量方面的价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2022年9月—2024年5月在甘肃省白银市第一人民医院重症医学科接受治疗的重症患者406例作为研究对象,随机分为对照组和实验组,各203例。两组患者在基线资料上保持均衡,以确保研究的公平性。具体如下:

实验组:男性112例,女性91例;平均年龄为(56.7±12.9)岁,年龄范围从23~78岁;呼吸系统疾病75例,占比最高,其次为心血管疾病、神经系统疾病及多发性创伤等;入ICU时APACHE II评分,平均为(23.4±6.8)分。

对照组:男性10 9例,女性94例;平均年龄为(56.3±12.5)岁,年龄范围从21~79岁;呼吸系统疾病72例,占比最高,其次为心血管疾病、神经系统疾病及多发性创伤等;入ICU时APACHE II评分,平均为(23.6±7.2)分。本研究已通过院内伦理委员会批准。

纳入标准:年龄≥18岁且≤80岁;符合重症诊断标准;预期在ICU停留时间超过48小时,且预计生存期超过7天。

排除标准:存在严重肝肾功能不全、活动性消化道出血、严重肠梗阻或已知对营养制剂成分过敏的患者。

1.2 护理方法

对照组接受常规护理措施,主要包括:(1)基础生命支持。持续监测体温、脉搏、呼吸频率、血压等,并根据需要进行氧气供应、体位管理等。(2)营养支持。经口、鼻饲或静脉途径给予营养,维持患者的水化状态和电解质平衡。(3)感染预防。手卫生、无菌技术、定期更换导管等。(4)伤口与皮肤护理。对患者存在的伤口或压疮进行常规清洁、消毒和包扎,实施压力ulcer预防策略。(5)疼痛管理。评估并按需给予止痛药物,控制患者的疼痛水平。(6)心理支持与沟通。提供基本的心理安慰和情感支持,与患者及家属沟通病情及治疗进展。(7)日常护理。口腔护理、个人卫生、翻身拍背,以促进呼吸道分泌物排出等。(8)并发症监控。监测并记录可能出现的并发症迹象,及时报告医生并采取初步应对措施。

实验组采用基于最新营养学指南制定的标准化营养支持路径,旨在通过一系列科学、系统的方法,实现对重症患者营养状态的精准管理和优化,具体护理干预措施如下:

(1)个性化营养评估。对实验组患者进行全面的营养风险筛查和评估,采用Nutrition Risk inCritically Ill(NUTRIC)评分系统,确保早期识别营养风险。评估内容包括患者的基本生命体征、疾病严重程度(APACHE II评分)、近期体重变化、炎症标志物水平(C反应蛋白、前白蛋白等)及既往营养状况等。基于评估结果,制定个性化的营养支持计划。

(2)目标导向的营养供给。根据评估结果,设定个体化的能量及蛋白质目标供给量。能量供给以间接能量测定法(Harris-Benedict公式结合应激因子调整)为基础,初始设定为25 kcal/kg/day,随后根据患者的耐受性及代谢状态动态调整,目标范围为25~30 kcal/kg/day。蛋白质供给量设定为1.2~1.5 g/kg/day,对于严重创伤或脓毒症患者可增至1.5~2.0 g/kg/day,以促进组织修复和免疫功能恢复。

(3)营养途径选择。优先考虑经肠道营养(EN),使用鼻胃管或鼻空肠管进行喂养,只有存在绝对禁忌(胃肠功能障碍、高风险误吸等),才采用静脉营养(PN)或EN+PN联合支持。EN的启动时机不超过入ICU后24~48小时,以尽早启动肠道蠕动,维护肠道屏障功能。

(4)动态监测与调整。每日监测患者的营养摄入量、氮平衡、血清白蛋白、前白蛋白等营养指标,以及血糖、血脂等代谢指标,每周评估体重变化。依据监测结果,及时调整营养配方、输注速度及总量,确保营养目标的达成,同时避免营养过剩带来的不利影响。

(5)营养教育与家庭参与。对患者及其家属进行营养知识宣教,强调营养支持在康复过程中的重要性,鼓励家庭成员参与患者的饮食管理,尤其是在过渡到口服饮食阶段,确保营养治疗的连续性和家庭支持的有效利用。

(6)多学科团队协作。实施营养支持治疗标准化路径的过程中,组建包括重症医学医师、营养师、护士及物理治疗师等在内的多学科团队,定期举行病例讨论,综合评估患者的营养状况、治疗反应及康复进展,确保治疗方案的及时调优。

1.3 观察指标

(1)营养状态改善指标。氮平衡:通过每日收集并分析尿液中的氮含量,计算氮摄入量与排出量之差,评估蛋白质合成与分解的平衡状态。正向氮平衡(摄入gt;排出)表明营养状态改善。体重变化:定期测量患者体重,记录从入院到研究结束期间的体重变化,以kg为单位,反映营养干预的效果。

(2)并发症发生率。特别关注感染并发症,包括呼吸系统、泌尿系统及血液感染等,通过临床症状、微生物培养和血清炎症标志物(CRP、PCT等)综合判断。其他并发症,如压疮、深静脉血栓形成、胃肠道功能障碍等,根据临床诊断标准记录。

(3)住院天数。记录每位患者从入住ICU至出院或死亡的总住院天数,以天为单位,评估营养支持治疗对缩短住院时间的潜在效益。

(4)病死率。观察研究期间患者死亡情况,计算总病死率。

1.4 统计学方法

将数据纳入SPSS 26.0系统软件中进行计算,(x ±s)为计量方式,予以t检验,n(%)为计数方式,予以χ2检验。P﹤0.05,表明对比差异有统计学意义。所有统计测试均为双侧检验。

2 结 果

2.1 营养状态改善情况

两组患者营养状态改善情况比较,实验组优于对照组(P﹤0.05),详细数据见表1。

2.2 并发症发生率、住院天数、病死率对比

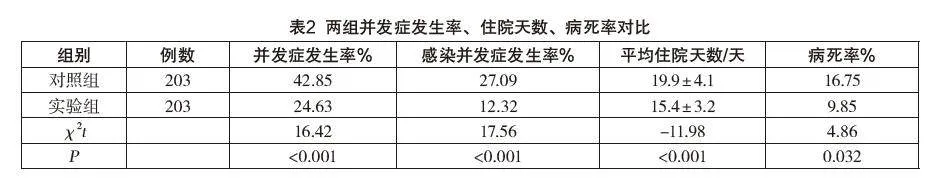

两组患者并发症发生率、住院天数、病死率对比,实验组均优于对照组(P﹤0. 05),详细数据见表2。

3 讨 论

本研究通过构建标准化路径,对重症患者的营养支持治疗进行了系统性探索。结果表明,相比传统的营养支持方式,标准化路径在多个维度上展现出显著优势,为深入理解重症患者营养管理的优化策略提供了有力证据。

首先,实验组患者营养状态的显著改善,体现在氮平衡正向调节比例达到78 . 8 2%,远高于对照组的56.16%(P﹤0.05),以及平均体重增加(2.54±1.23)kg,显著优于对照组的(1.09±0.87)kg(P﹤0.05)。结果表明,个性化评估、目标导向供给与动态调整机制是优化重症患者营养状态的关键所在。其次,实验组并发症发生率显著降低,尤其是感染并发症,实验组仅为12.32%,对照组则高达27.09%(P﹤0.05),表明良好的营养状态对于增强机体免疫力、降低感染风险具有积极作用,即营养支持可以减少重症患者感染并发症的发生。最后,实验组平均住院天数的减少(4.5天,P﹤0.05)和病死率的降低(9.85% VS 16.75%, P﹤0.05),进一步证明了营养支持治疗标准化路径在加速康复、减少医疗资源消耗方面的有效性。

综上所述,本研究证实了营养支持治疗的标准化路径在重症患者康复过程中的显著效果,同时,也为未来相关研究和临床实践提供了坚实的理论与实践基础。

参考文献

[1]覃春江.营养支持疗法在重症加强护理病房重症患者中的应用[J].当代医学,2015,21(3):105-106.

[2]吴可嘉.ICU重症患者治疗中应用营养支持疗法的效果[J].医学食疗与健康,2020,18(3):24-25.

[3]张秋敏.ICU重症患者应用营养支持疗法治疗的效果分析[J].名医,2018(7):85.

[4]刘爱云.重症监护病房重症患者采用营养支持疗法的价值分析[J].实用医技杂志,2020,27(4):511-513.

作者简介

狄晓霞,本科,主管护师,研究方向为危重症护理。

(责任编辑:刘宪银)