田野里的“白房子”

活动背景

幼儿园院墙外面有一大片农田,和周围居民的农田相接壤,是一片无边界、无遮挡的自然活动场地。孩子们叫它“阳光田野”,在这里我们一起种植、养殖、玩耍、嬉戏……享受自然的乐趣。冬日午后,幼儿散步至阳光田野,发现班级菜地里的菜都蔫了,大家意识到寒冷天气对蔬菜生长的影响。于是,一场关于蔬菜过冬的活动就此开始了。

活动过程

(一)蔬菜过冬啦

蔬菜怎么过冬呢?幼儿的想法天马行空:给蔬菜穿上衣服、给蔬菜搭小房子……经讨论,幼儿决定分组行动,大家自发分为“穿衣组”和“房子组”。

穿衣组幼儿找来布和塑料袋,大家就地讨论和反复实践,率先采取了行动,幼儿把长长的布剪开分成两份,将菜地上的菜全部盖住。但是他们也发现,塑料袋对大一些的菜(包菜、白菜、花菜等)适用,体形小一些的蔬菜则不太适合用塑料袋。

房子组幼儿则利用积木在菜地周围进行了围合,再用KT 板做顶,建成了积木房子。紧接着他们又用管子和布,为蔬菜撑起一个简易的帐篷房子。不一会儿,两组幼儿都完成任务,他们兴奋地说道:“这下蔬菜就不怕冷啦!”

【教师思考】

幼儿科学学习的核心是激发探究兴趣、体验探究过程,发展初步探究能力。因此,当幼儿观察到蔬菜的变化和感知到寒冷的天气对蔬菜生长的影响时,教师鼓励幼儿思考帮助蔬菜过冬的方法。幼儿在初次尝试为蔬菜“穿衣服”“搭房子”的过程中,教师提供材料鼓励幼儿动手尝试、自主探索与同伴合作。幼儿在实际探究中发现了不同大小的蔬菜适合“穿”不同的“衣服”,对面积守恒产生了初步的认识。

(二)蔬菜大棚的诞生

1. 菜为什么还是蔫了

第二天,幼儿迫不及待地来到菜地中,想看看大家的努力有没有帮蔬菜抵挡住寒冷天气。刚到菜地中,浩宇大声地尖叫了起来:“啊!布怎么被掀起来了?”“帐篷都歪掉了!”一番讨论后,他们得出如下结论:布太轻了,即使压了石头也会被风吹开;帐篷的架子太细、支撑力不够,有风就很容易被吹坏。

KT 板“房子”没有坏,可当幼儿满心欢喜地掀开KT 板时,发现生菜依旧耷拉着脑袋。朵朵说:“这里面黑漆漆的,生菜是不是照不到太阳呢?”“那到底怎么做才能给蔬菜保暖呀?”幼儿表示疑惑。

2. 菜地里的“白房子”

正在大家苦恼时,阳光田野旁边居民菜地里的一片“白色菜地”引起了幼儿的注意。大家纷纷凑到“白房子”边观察,发现它鼓鼓的、不会倒;边上还有石头压着,冷风吹不到菜,菜还能晒到太阳。

通过对比,幼儿初步意识到“白房子”对于冬日蔬菜的保护作用。那么这“白房子”是什么?它有什么作用呢?带着疑问,幼儿找到了园内富有种植经验的奶奶。原来“白房子”叫作大棚,在天气寒冷的时候可以为蔬菜保暖,也可以抵挡雨水、减少虫子的侵害。

【教师思考】

幼儿的初次探究以失败告终,但是,幼儿对周围生活环境的仔细观察推动了活动的进展,农民伯伯搭建的大棚也成了幼儿学习的重要资源。教师以关系思维看待课程资源,支持幼儿充分利用社会资源,为后续的探究活动提供经验支撑。

3. 搭我们自己的“白房子”

了解到大棚的作用后,幼儿纷纷表示想自己搭建“白房子”。幼儿仔细观察农民伯伯田里大棚的构造,发现大棚由骨架、盖膜和固定材料三部分组成,由此开启了搭建大棚之旅。

(1)骨架怎么搭

第一次尝试搭建时,幼儿观察发现骨架需要能够弯曲的材料,农民伯伯用的是细细的竹子,一插一弯,一个架子就搭好了。幼儿根据观察与生活经验拿来了相同长度的竹子,两两合作将竹子插进菜地两边,经过不断地调整,终于将骨架部分搭建完成。

(2)薄膜要多大

接下来进入盖膜阶段,结合前期建构游戏经验,幼儿用积木将菜地围一圈,然后数一数积木的数量,最终得出横着的地方用了2 块长积木,竖着的地方用了3 块长积木的结论。他们用同样数量的积木按照同种方式在薄膜上摆了出来,相互配合,将薄膜剪了下来。

大家拿着薄膜来到菜地上,准备开始盖薄膜。可是却发现薄膜的面积小了。“薄膜为什么会变小呢?明明是按菜地的大小裁剪的啊?”看到幼儿犯了难,教师指了指菜地中插好的骨架:“你们刚刚量的是菜地,这里还有一个骨架呢,你们算上了吗?”“对,我们的膜是要盖在骨架上的!”

可是骨架怎么量呢?幼儿决定用小积木沿着骨架往下接。在大家的合作下,最终量出骨架的长度是13 块小积木,并预留出了3 块积木的长度用来压石头。

“门就找积木立起来,从地上到骨架顶。”有了刚刚的经验,幼儿更加懂得了全面地思考问题。最终量出门的长度是5+3 块小积木。

为了更加方便,小朋友们找来了软尺、麻绳等材料,测量并记录下薄膜的大小。他们拿着裁剪好的薄膜,合作盖在了骨架上,并用石头压好边。“白房子”搭好啦!

【教师思考】

幼儿对搭建大棚满怀憧憬,从对蔬菜的统计到骨架的调整再到膜的尺寸,教师看到他们逐渐全面和深入思考的过程,并在失败中总结经验、思考解决问题的办法。教师始终支持和鼓励幼儿在探究的过程中积极动手动脑,寻找答案与解决问题,支持幼儿探寻材料的特性和物体的结构特点,支持幼儿的思维走向深入。

(三)大棚“流汗”了

这天散步时,小怡的一声惊呼引起了大家的注意: “快看,大棚流汗了。”

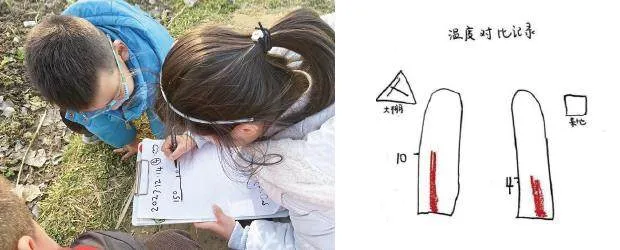

“热了才流汗呢!”幼儿顿时对大棚里的温度产生了兴趣,教师购买了大棚温度计,分别放在大棚的内外。

幼儿一早就来到菜地,发现大棚内温度计上红线对应的数字是10℃,大棚外的温度计是4℃。教师引导幼儿观察两个温度计上红线的高低,红线高表示温度高,红线低表示温度低。通过对比,幼儿直观地感受到了大棚的保暖作用。

中午散步时,大家吃惊地发现大棚内外温度计上的红线都变高了!幼儿表示担忧:“温度高,菜会不会热坏?”我们带着问题再次来到周围农民伯伯的菜地,发现他们的大棚掀开了。通过搜集资料,幼儿了解到当大棚温度超过15℃时,就要把大棚的膜掀开,不然里面的温度过高,菜容易坏掉。于是,幼儿每天观察温度计的温度,当温度超过15℃时,就把大棚的膜掀开,离园时再盖好。这成了幼儿这一段时间内乐此不疲的事情。

大棚的成功搭建给了幼儿很大的信心,他们在外出时也会关注各种各样的大棚: 三角形的大棚、人能进去的大棚、像帐篷一样的大棚都成为幼儿交流的话题。关于大棚,幼儿意犹未尽……

【教师思考】

幼儿通过膜上的水珠,联系到温度对其产生的影响,并进行了一系列活动。这是幼儿在探究中认识周围的事物和现象。这个过程中幼儿园周边的人力、物力资源起到关键性作用,助力幼儿更深入地开展活动。教师始终鼓励幼儿表达自己的观点,分析解决问题,拓展提升幼儿的经验。

活动反思

(一)相信——支持儿童自主探究

幼儿对其生活的环境充满好奇,他们通过田野里的实地观察了解了“大棚”的基本结构,并积极探索“大棚”的搭建。在这个过程中,他们不断发现问题、解决问题,围绕“大棚”的骨架、薄膜的尺寸、棚内外的温度对比、大棚的牢固性等问题展开了一系列的探究活动。幼儿运用计划、测量、记录、对比等方法,获得了关于大棚搭建、蔬菜种植等方面的认知经验,也提升了对比观察、比较分析、多样形式表征记录、猜测验证等科学探究能力。在与材料的积极互动中,幼儿与同伴自发地协商、交流、合作,也提升了社会交往能力。对“大棚”的探究唤醒了幼儿劳动的欲望,大家在劳动中思考、感知、行动,以亲身经历体会到了劳动者的艰辛,养成了遇到困难不退缩的良好品质。

(二)相伴——实现双向互利成长

大棚的搭建对于教师和幼儿来说都是“第一次”新奇的经历,在整个探究过程中,教师和幼儿一起以“求知”的心态探寻大棚搭建、加固、种植等方面经验,一起体验成功的快乐,一起探讨下一步探究的方向。

教师始终支持幼儿围绕问题进行探索,鼓励幼儿学会计划和实践,遇到问题有自己的判断和思考。教师还帮助幼儿梳理问题的核心和思路,让幼儿在与同伴的互动中生成新的经验,在解决问题的过程中,获得自我认知和自我效能感。最贴近儿童生活的教育资源就是“在地”资源,教师打破“围墙”,将“阳光田野儿童农场”纳入课程中,还原儿童生活的本真。