家庭结构八大转变与政策回应

【摘要】当前,中国近5亿家庭在养老抚幼、情感慰藉、经济支持、风险抵御等方面具有独特作用,在激发社会活力、促进社会生产、提供社会保护、完善社会治理、传承社会文明方面具有基石作用,在凝聚社会、促进团结、维护和谐、建设文明中具有战略作用。本文利用多次全国人口普查汇总资料和具有代表性的抽样调查数据以及逻辑思辨与理论思考,分析中国家庭结构变化,探讨家庭结构转变的前因后果,思考家庭结构转变后果的应对举措。结果表明当前中国家庭结构呈现八大转变特征:即家庭形成推迟化、无孩家庭扩大化、家庭规模小型化、代际结构扁平化、居住安排网络化、空巢家庭普泛化、年龄结构趋老化、家庭样态多元化。近十年来一人户和一代户增速最快,而标准核心家庭降幅最大。家庭转变是工业化、城镇化与现代化等结构性因素变化的必然结果,也深受制度和观念因素的影响,进而带来人口与家庭功能和关系的转变以及一系列的经济、社会、文化后果。其影响既有积极意义,但也可能削弱家庭凝聚力与长期发展能力,对经济社会发展形成挑战,甚至可能外溢为严重的社会问题。具体而言,宏观结构因素动摇了传统家庭结构的根基,制度因素改变了几千年来家庭对于个体的意义,而年轻人的婚恋观、生育观、家庭观对传统大家庭理念“釜底抽薪”,由此带来“生育、养育和教育”困境、养老难题和治理难点。然而,当前的社会(公共)政策多强调家庭对国家的责任、轻视国家对家庭的支持,多偏个体主义、轻家庭整体,多偏特殊家庭、轻普通家庭,故而难以有效回应家庭结构转变带来的问题。因此,必须认真研究、全面关注家庭领域出现的新情况、新问题、新特征,把家庭诉求作为各级政府的重要工作内容,纳入整体治国理政的工作计划与部署之中,建立家庭服务机制,完善家庭工作制度,协同家庭支持政策,推动解决家庭矛盾,提升家庭长期发展能力。“十五五”时期,须立足家庭,将家庭老、小、中青年群体的支持政策作为公共支持政策的突破点、创新点、关键点,将家庭优先视角融入所有相关政策,为回应家庭转变提供价值引领;建立健全家庭支持三大体系,为回应家庭转变提供制度和服务保障;增强家庭支持的全程性与全局性,回应“生育、养育和教育”困境与养老难题;培育新时代积极健康的婚育家庭文化,推动治理难题的有效解决,以纾家庭养老之忧、育儿之难、职育平衡之困,培育家庭长期发展能力。鉴于家庭对于个体和社会的重要作用,相关政策制定应充分考虑家庭变迁、将家庭置于公共政策的重要位置;家庭政策建构不应是国家出于人力资源压力而行的权宜之计,而应以增强家庭功能、韧性与长期发展能力建设为目标。

【关键词】家庭转变;家庭变迁;家庭结构;家庭生命周期;家庭功能;家庭支持政策

【中图分类号】C924.24""""""""""""【文献标志码】"A""""""""""doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2025.01.003

【文章编号】1004-129X(2025)01-0033-16

作为原初的社会设置和最重要的初级社会制度,家庭这一私人领域一直都与公共制度彼此嵌入和相互支持,“家国同构”的社会治理逻辑使家庭的意义超越了私人领域、辐射到整体社会,成为公共治理的重要主体和客体。这不仅关系个体的全面自由发展,而且对于国家、民族的和谐稳定、人口安全、经济高质量发展以及中华优秀传统文化的时代创新等都至关重要。然而,尽管家庭迄今仍保持着内在稳定性,展现出深厚的历史文化传承,[1]但在过去几十年中,中国的家庭跳脱了自然演进模式,先是在强大外力的触发、继而在外生和内驱力量的共同作用下,发生了可能是自其形成以来前所未有的深刻转变,外在样貌和内在关系、功能都呈现出与小农时代的家庭不一样的特征。

本文从家庭结构切入,利用最新普查数据,总结家庭结构转变的模式特征,阐释结构转变的前因后果,讨论结构变迁与家庭功能和家庭关系之间的互动以及与宏观社会情景之间的彼此渗透,进而探讨在家庭大变局中提升家庭发展能力的政策思考。在过去10余年中,学界对中国的家庭之变进行了多方面的讨论,[2-4]对新时代中国的家庭政策进行了系统探索。[5-6]笔者借鉴现有研究,从现状出发,分析现象背后的问题,重点关注家庭转变的政策回应,以求从学理上加深社会各界对家庭结构转变的全面了解,进而对国家出台有利于家庭长期发展能力建设的公共政策起到一定的推动作用。

一、家庭结构的八大转变

近几十年,限制性生育政策的推行、经济的发展、社会的转型、观念的嬗变等对中国家庭带来史无前例的冲击,家庭结构全面转变。

1.家庭形成推迟化

婚姻是家庭形成的标志。我国的婚姻法改变了婚龄,再加上工业化、城镇化和现代化的发展,中国人的初婚年龄持续升高,家庭的形成期不断向后推延。除1990年外,1982年以来平均初婚年龄稳步增长:1982年为23.24岁,2000年为24.21岁,2020年更是跳跃性上升至28.67岁(见表1),其中男性为29.38岁,女性为27.95岁。在北京、上海等超大城市,年轻人的初婚年龄已超过30岁。2020年在25~29岁、30~34岁婚育黄金期,未婚人口分别高达43.42%、15.08%,“甲女丁男”(经济社会地位较高的女性和经济社会地位较低的男性)面临更大的婚配难题。

初婚年龄的推延不仅带来初育年龄的推迟,而且可能降低生育意愿甚至导致终身不育,[7]进而带来家庭结构、功能、关系的全面转变。在过去70余年中,中国妇女的总和生育率跳跃式降低,从1953年的6.05降至1982年的不足3、1990年的2.17(更替水平);2000年总和生育率仅为1.22,跌入国际社会公认的“低生育陷阱”;即便是在全面两孩政策背景下,2020年的总和生育率也仅为1.30。生育水平的降低导致家庭孩子数量大幅减少。过去“家有一老,如有一宝”;如今“家有一小是个宝”。观念的转换透视出的正是家庭结构的深刻变化。

2.无孩家庭扩大化

现代婚育观念的传播以及工作压力过大、育儿成本过高等原因使一些女性人口或因推迟生育而导致终身不育,或自愿放弃生育由夫妇两人组成无子女家庭。任何时代都有无孩家庭,但当今这类家庭的普遍性和主动选择性却前所未有。从20世纪80年代开始,有生育能力但不愿意生育的双收入夫妻家庭在中国出现,1990年后其规模呈扩大趋势。新世纪北京的丁克家庭超过40万户,上海超过50万户,广州超过30万户。[8]根据2013—2017年中国综合社会调查数据估算,无生育意愿且无子女的已婚人群占比不足2.00‰,但与2013年相比,2015年无生育意愿且无子女的人群占比上升了0.50个千分点。[9]《中国年轻人生育意愿报告》显示“丁克一族”早已经超过60万且近年还在逐年增长,一、二线城市增速更明显。上海丁克家庭的占比高达12.40%,其次为深圳,占11.80%,再次是北京,约为10%。[10]因此,尽管普婚普育依旧是中国人的婚育特征,35岁及以上无子女人口占比很低,终身不育的比例更低,故无孩家庭在全部家庭中的占比很低,但随着时间的推移、经济社会结构的持续调整,这类家庭的规模也在稳步增长。

3.家庭规模小型化

家庭转变最突出的特点是规模缩小。中华人民共和国成立后第一次全国人口普查时,平均家庭规模不足5人,1964年略有上升,从4.33人升至4.43人,此后则持续缩小。如表1所示,1990年首次降至4人以下,2000年降至3.44人,2010年降至3.10人,2020年仅为2.62人,“三口之家”这一传统家庭模式已不再普遍,家庭规模史上最小。

在中国人口总量继续增长期,与家庭规模缩小相对应的是家庭户数量和小型家庭户数量的大幅上升。从表1可知,在1982—2020年间,中国总人口从10.16亿人升至14.12亿人,增长了38.98%;而家庭户数量从2.20亿户升到4.94亿户,增长了124.55%。同时,在1~3人的小型户中,1~2人户的占比持续上升,从1982的18.05%升至2020年55.07%;4~5人中型户的占比先升后降,从期初的37.90%降至期末的19.34%;6人及以上大型户稳定下降,从1982年的28.00%降至2020年的4.58%,中、大户型的家庭占比分别减少了15.56、23.42个百分点。值得一提的是1人户和2人户的占比分别从2000年的8.30%升至2020年的25.39%、从17.05%升至29.68%,分别增加了17.09、12.63个百分点;相反,3人户、4人户、5人户、6人户、7人及以上户分别减少了8.98、9.80、7.45、2.05、1.47个百分点。2020年1~3人户共计约3.76亿,其中,1~2人户共计约2.72亿;2人户占比接近30%,已取代3人户成为占比最高的家庭户类型。

4.代际结构扁平化

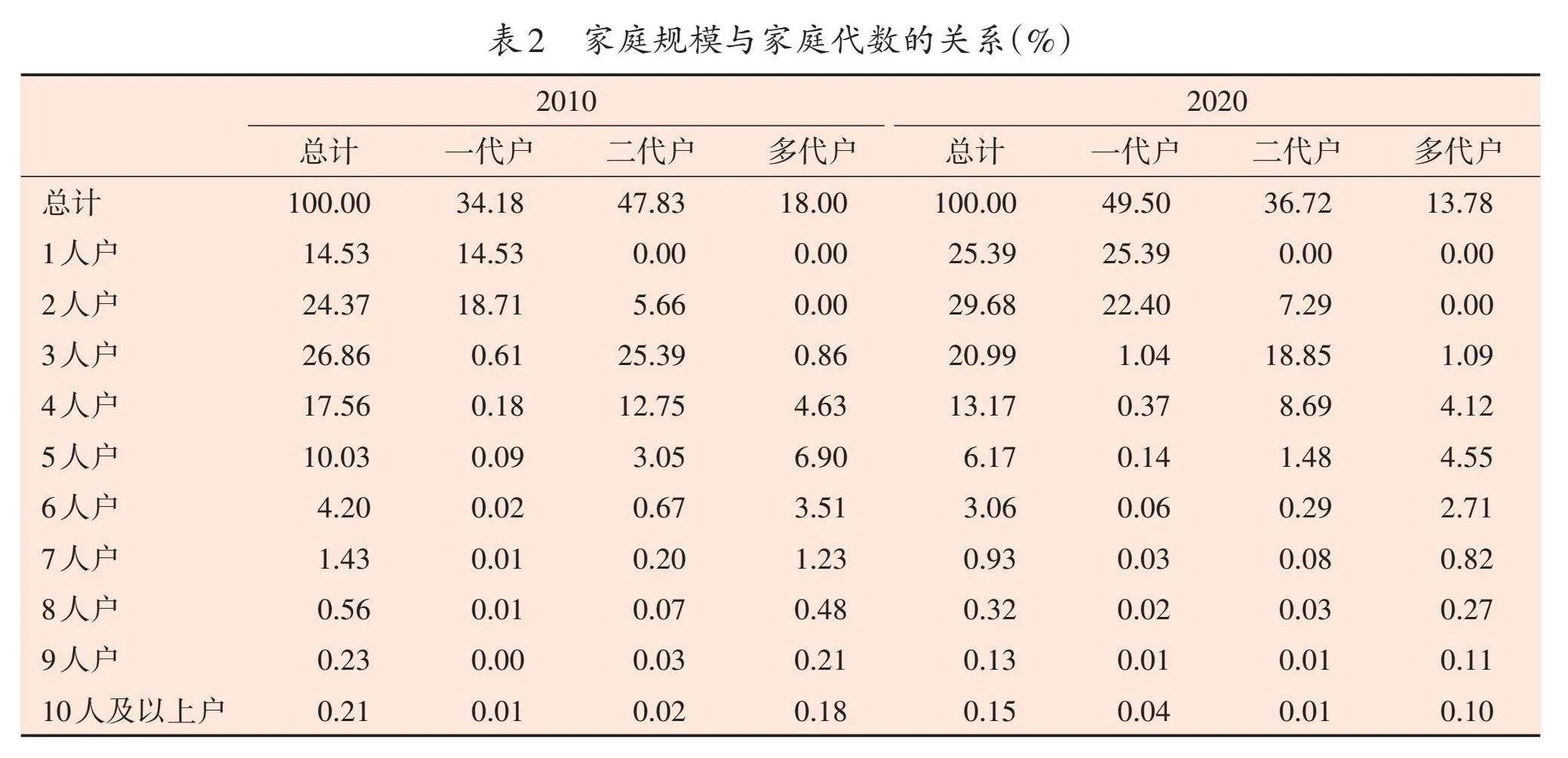

在小农社会,多代户比例较高;[11]而近40多年家庭代际结构扁平化。第一,一代户成为最主要的家庭户类型。1982—1990年一代户的占比大体稳定,约为13%;此后,它在全部家庭户中的占比跳跃式上升:2010年其数量由2000年的7389.27万户升至13736.31万户,增长了85.90%,超过全部家庭的1/3,是增速最快的家庭类型;2020年其数量进一步增至24461.50万户,比2010年增长了78.08%,几乎占到全部家庭的一半,成为最主要的家庭户类型。第二,二代户由主要家庭户类型退居其次。1982年和1990年二代户比例均约占全部家庭的2/3,但1990年后持续走低,2020年为36.72%,降幅超过30个百分点。第三,多代户比例稳中有降:2020年以前这类家庭始终约占全部家庭的1/5,总体趋稳,但近10年快速降低,2020年为13.78%。

家庭代际结构的扁平化与家庭规模缩小之间互为因果:家庭人数少、代数也会较少;反之,家庭代数少、家庭规模也会缩小。如表2所示,在一代户中,2人户和1人户的占比最高:2010年2人户占比最高,但2020年1人户取代2人户,成为一代户中占比最高的家庭类型。同理,在二代户中,3人户占比最高、其次为4人户:2010年二者分别占25.39%、12.75%,2020年分别占18.85%、8.69%。而在多代户中,5人户占比最高、4人户次之:2010年分别为6.90%、4.63%,2020年分别为4.55%、4.12%。当前一代户主要是1人户,二代户主要是3人户,多代户主要是5人户;2020年一代1人、一代2人及二代3人为主流的家庭户类型,占比高达66.64%。

5.居住安排网络化

家庭规模缩小与居住安排的网络化同样互为因果。传统的家庭模式主要包括单人家庭、核心家庭、主干家庭/直系家庭、联合家庭/复合家庭/扩展家庭。由父母和未婚子女组成的核心家庭曾是主要的家庭型态,但改革开放后其占比持续降低;在一代人中有两对或多对夫妻的联合家庭同样越来越少。家庭成员分散多地的“网络”家庭正在替代聚族而居的“点状”家庭。如图1所示,过去40年中国的家庭型态变中有常、常中有变:部分家庭形式相对稳定,但有些家庭形式却明显在变。在1982—2000年的全部家庭中,核心家庭始终约占2/3,主干家庭和联合家庭约占1/8~1/5,单人家庭约占6%~9%,其他家庭约占1%。

尽管核心家庭仍是最主要的家庭形式,但其具体型态却不相同:夫妻二人核心家庭占比上升,包括未婚子女的标准核心家庭占比降低;[12]同时,主干家庭长期稳定,直到近年才明显走低。单人户的快增而标准核心和主干家庭的走低意味着,家庭成员由过去聚集于某地的“点状”形式转向散布在多地的“网络”形式,彼此之间更为独立,更能适应现代社会的生活方式和节奏。居住离散化使得家庭规模进一步缩小、代数减少,从而使一代户、一人户均成为上升最快的家庭类型。不过,在家庭外在样态变动之时,未成年子女与父母同住依旧是家庭居住安排的底线,[13]网络式家庭“离而不分、分而不解”,且更具弹性,可分可合。

6.空巢家庭普泛化

子女从父母家庭中分离出去独自生活,构成空巢家庭(当前也有青年空巢家庭,但这不是本文的关注重点)。这类家庭并非当下出现的新现象,但它在经济社会转型过程中显得更为突出。生育水平的降低、人均预期寿命的延长,家庭规模的缩小、代际独立的居住安排等既增加了空巢家庭的比例,也使空巢出现的时间提前了。过去空巢家庭一般出现在老龄时期;当下因子女外出就学或就业,低龄空巢家庭的数量和比例大大增加,很多四五十岁的中年人便已开始了空巢生活。[14]

独生子女家庭的空巢到来期更早、存续期更长。但是,若子代不离开亲代家庭,则无论是女儿出嫁还是儿子娶媳,都不一定增加空巢家庭的比例。而且,部分空巢家庭只是理论而非真实的空巢,因为子女只是暂时离家;结构性或情感性因素可能驱动子女重新回归亲代家庭,或亲代搬去与子代同住。在农村地区,亲子之间多毗邻而居,这也不算真正意义的空巢,故空巢家庭的占比可能低于数据呈现的水平。

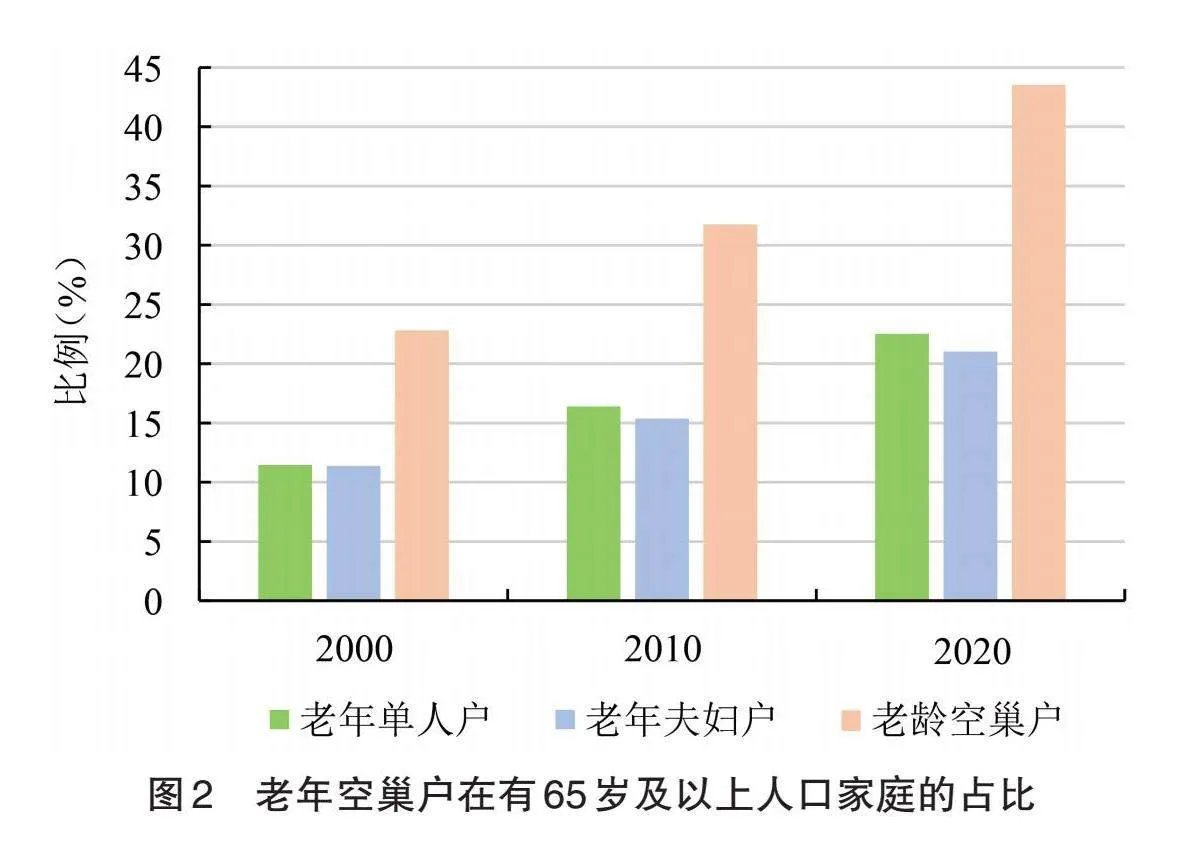

在有65岁及以上人口家庭户中,老年空巢户的占比稳定增长(见图2)。2000年该比例为22.80%(单人户占11.50%,夫妻户占11.40%),10年后在有65岁及以上人口的家庭户中,空巢户为31.80%。2020年的空巢户达到43.60%,比2010年增加了11.80个百分点。同期老年单人户在有老人家庭中的占比从16.40%升至22.50%,老龄夫妻户在有老人家庭中的占比从15.40%提高至21.00%,两类空巢家庭分别增加了6.10、5.60个百分点,即过去10年老年人单独居住的家庭类型增长态势明显。

7.年龄结构趋老化

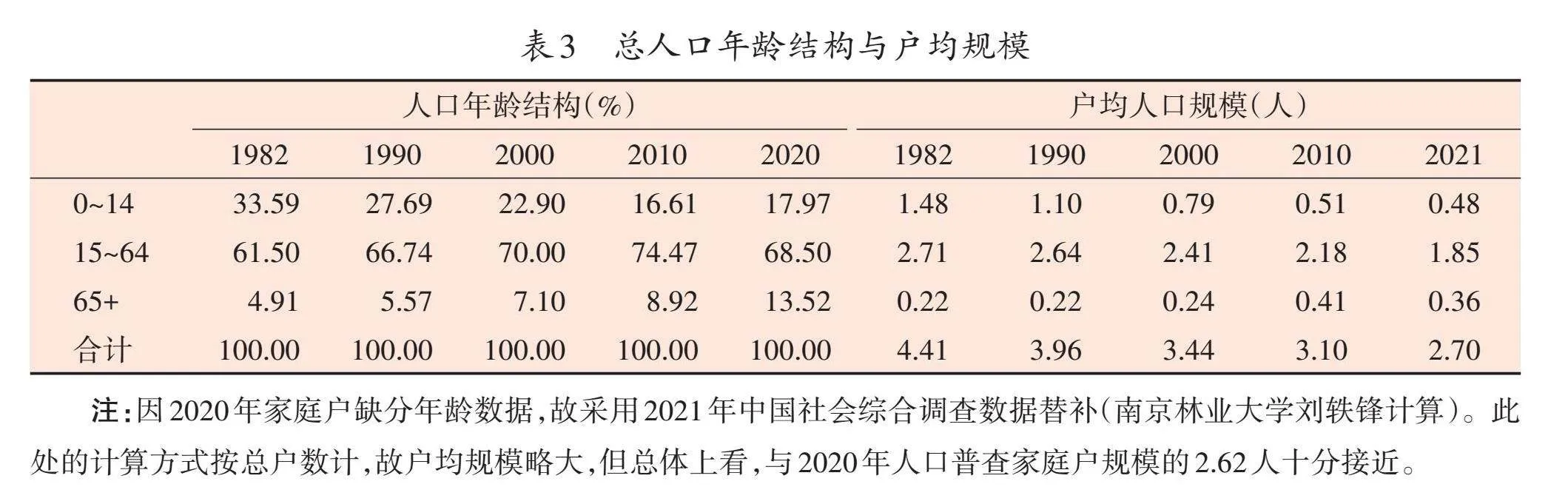

1949年前中国人的生育率高、子女数量多,而死亡率高、人均预期寿命短(35岁),故家中老年人口少、少儿人口多,年龄结构年轻,“家有一老,如有一宝”。当前,寿命的延长与子女数量减少交织,家庭老年人口增多、年龄结构趋老,有老人家庭比重上升。近40年家庭老年人口数量增加了一倍多,少儿人口数量减少了约2/3。表3的数据显示人口老龄化趋势与家庭年龄结构老化趋势齐头并进。1982年家庭中0~14岁人口超过1/3,65岁及以上人口不足5.00%;2010年0~14岁人口降至16.61%,65岁及以上人口升至13.30%。家庭中65岁及以上老年人口数量由1982年的0.22人升至2010年的0.41人,0~14岁人口数量则从1.48人降至0.51人。

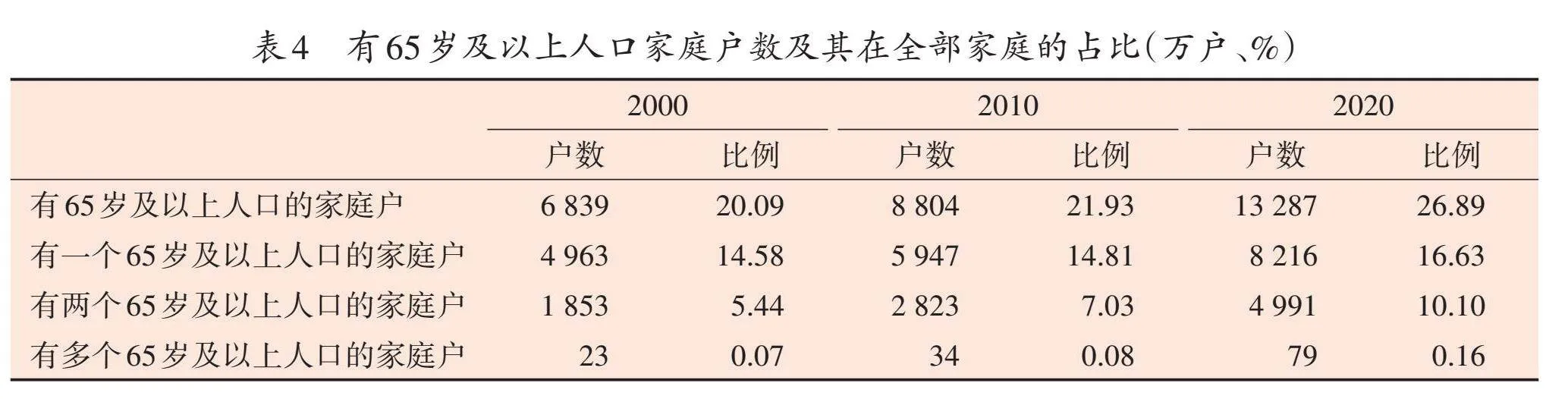

2000年有65岁及以上人口的家庭在全部家庭的占比已超过1/5;在21世纪的第一个十年内,该比例增加了1.84个百分点,第二个十年则增加了4.96个百分点。2020年在全国4.94亿户家庭中至少有一个65岁及以上人口的家庭有1.33亿户;有一个和有两个65岁及以上人口的家庭户分别占16.63%、10.10%(见表4),长寿时代家庭老年人口越来越多。

8.家庭样态多元化

在现代化进程中,家庭结构变迁的一大特点是多种非传统型家庭(如单亲、再婚、同居、同性恋、留守家庭、隔代家庭等)在全部家庭中的占比稳步上升。

第一,单亲家庭有所增长。单亲家庭因丧偶、离异、未婚生育、分居等原因而形成。[15-16]改革开放后,丧偶式单亲家庭的比重下降,因其他原因所致的单亲家庭占比上升。虽然中国的非婚生育率很低(2010年约130万人因非婚生育而未取得户口),[17]同居也多是暂时现象,对单亲家庭的贡献不大,但其规模日渐扩大。

第二,重组家庭越来越多。与离婚和丧偶相伴的除单亲家庭外,再婚或继亲家庭日益增多。民政部门的数据显示1996年全国登记再婚的人数为86.20万人,占全部登记结婚人数的4.59%;2007年再婚人口超过全部登记结婚人数的10%,绝对规模为203.10万人;此后再婚人口规模持续上升,2019年达到455.90万人,几乎占登记结婚人数的1/4。2020年再婚人数有所减少,为400.10万人,但仍然占登记结婚人数的24.57%。

第三,留守与流动家庭持续增多。在过去几十年,中国见证了史无前例的人口空间流动浪潮。出于家庭利益最大化考量,核心家庭成员往往分开居住,或流动、或留守。尽管随着时间的推移,流动人口家庭化趋势日增,但已婚流动人口的子女和配偶留守老家,或夫妻流动、子女与祖辈留守的现象并不鲜见,催生出留守儿童、留守妇女和留守老年人群体,完整家庭在一定时期内变为不完整家庭。2000—2010年农村留守家庭户从5400万户增至13021万户,分别占全国家庭户总数的15.50%、32.40%。[18]留守家庭以两代人一起留守为主,祖辈与孙辈、母亲与年幼子女是主要形式。与留守家庭相对应的还有流动家庭。流动家庭主要分布于城镇地区,往往也不完整,更可能是“网状”家庭:一家人分居在老家和外地,或老家、本地和外地,居住模式更为复杂。

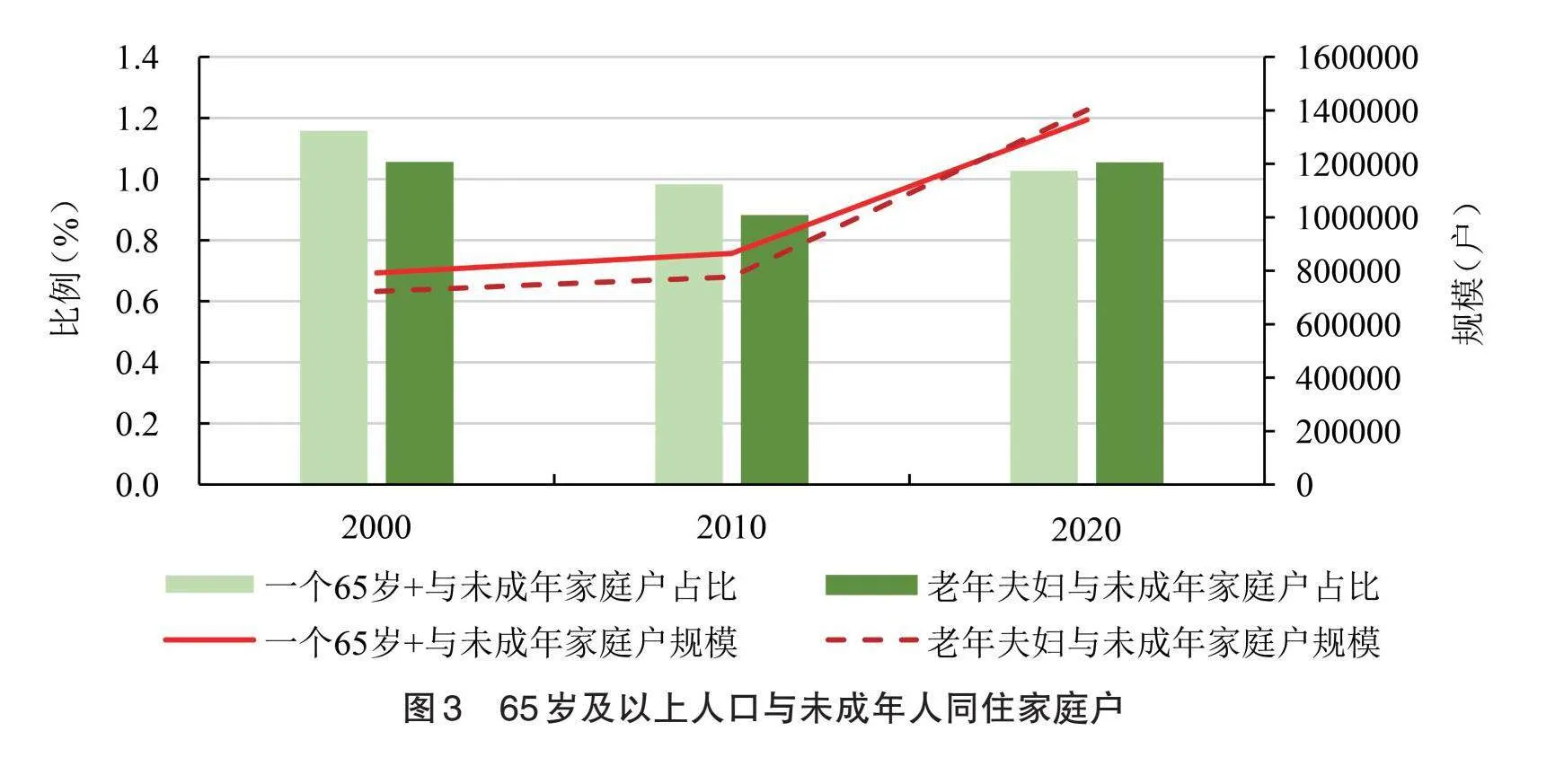

第四,隔代家庭稳步增长。在成年人口死亡率很低时,隔代家庭主要是因中间一代外出就业所致,故大部分隔代家庭是留守家庭;祖父母代替父母,在儿童养育方面发挥主要作用,是一项促进家庭利益最大化的家庭策略。[19]1990年这类家庭占全部家庭的0.71%,2010年占2.30%。新世纪后,有65岁及以上人口的隔代家庭规模持续扩大。2000年有一个65岁及以上人口与未成年人同住的家庭户为791867户,老年夫妇与未成年人同住的有722315户;2020年这两类家庭户的规模分别为1364913户、1401748户,分别比2010年增加了499751户、625313户,增幅分别为前一个十年的6.24倍、10.75倍(见图3)。尽管这一统计口径中的亲属户并非都是由(外)祖辈和(外)孙子女组成的隔代家庭,但从中国的传统来说,隔代家庭主要由这类家庭构成。与2010年相比,2020年这两类家庭在有老人家庭中的占比略微增长,分别从0.98%、0.88%升至1.03%、1.06%。

此外,同居等亲密关系日渐普遍。虽然同居多属暂时行为,往往随婚姻的形成而消失,但其普遍存在佐证了切尔林的婚姻“去制度化”理论,[20]婚姻由制度婚迈向伙伴婚,向扩展个体选择和自决权利的个体化婚姻转变。

二、家庭结构转变的动因、后果与政策困境

家庭结构转变既深受制度因素、结构因素和观念因素的影响,[21]也会带来一系列经济、社会、文化后果,影响家庭凝聚力,进而可能外溢为严重的社会问题。

1.家庭转变的动因

家庭一直在变。戊戌变法、辛亥革命、“五四运动”先后冲击着传统家庭,成为家庭革命的前奏曲,但这些变革都未触及小农经济基础,故中国家庭依旧稳定。1978年后中国的人口、经济、政治、社会、文化都发生了前所未有的转变。新的制度、结构与社会文化力量共同推动家庭自发自觉地转变,“家本位”被“个人本位”所取代。

第一,制度因素改变了几千年家庭对于个体的意义。限制性的生育政策直接缩小了家庭规模。1972年国家就开始倡导“一个不少、两个正好、三个多了”的生育规范,继而于1980年开始推行长达35年的限制性生育政策。严格的政策规则、奖惩兼顾的推行手段、滴灌式的“少生优生”“优生优育”宣传倡导,驱动人们被动或主动地限制生育数量,形成了大量的独生子女家庭。这直接缩小了家庭规模,重塑了家庭代际结构与家庭形式,进而冲击家庭关系、制约传统家庭功能的发挥。

公共服务和福利制度减弱了家庭之于个体的价值。中华人民共和国成立尤其是改革开放以来,公共服务和公共福利制度相继建立与完善,单位、文教卫生机构、休闲娱乐设施、社会化养老服务等分别承担了部分家庭功能。比如,养老保险的全面普及使更多老年人可实现经济自养,由此减弱了长辈对子女的依赖度,子女不再是父母晚年生活的唯一保障,其边际效用减弱;商品房制度的改革改变了代际的居住安排,亲子均可过上彼此独立的生活;社会分工的越发精细使衣食住行的诸多方面无须家庭亲力亲为,可通过购买服务实现,故对年轻人而言,家庭不再是个体生活的必要选择,由此为晚婚、晚育甚至不婚不育行为的现实合理性提供了支撑。

性别与婚姻制度的变革“祛魅”婚姻对于个体的效用。在小农社会,生儿育女、传宗接代是女性的不二选择,夫为妻纲、“从一而终”是其宿命,男外女内、女性相夫教子是约定俗成的性别分工,性别关系与婚姻制度相互强化。中华人民共和国成立后大力推进性别平等,女性全面参与社会劳动,成为家庭的重要经济支柱。性别平等、夫妻彼此尊重、共同成长与自我实现成为新时代的性别规范,家事共担、决策共谋成为夫妻关系的基准。同时,避孕技术的发展打破了传统的“婚、性、生、养”环环相套的固有链条以及将性生活限定在夫妻之间的伦理规制,性生活可脱嵌于婚姻,而低生育率减弱了子女作为父母婚姻“黏合剂”的功能。再加上数字技术对私人生活的侵入加剧了夫妻矛盾、降低了婚姻魅力、增强了婚姻的替代性,推动了婚姻制度转变,进而对家庭行为带来深刻影响。

第二,宏观结构性因素变迁动摇了传统家庭结构的根基。出生率与死亡率的双降分别缩小了家庭规模、增加了家庭老龄人数。1953年中国的总和生育率超过6,出生率为37.00‰;1982年前者降至2.87,后者降为22.30‰;2020年二者分别为1.30和8.50‰。生育行为决定子女数量,个体寿命影响老年人口数量。当死亡率很高时,长辈很难活到重孙出世;而当人均预期寿命大大提升且与过低的生育率相联手时,就会增加长者数量、老化年龄结构、提升空巢家庭比例。

公共教育扩张重构了代际关系与夫妻关系。2020年中国人口的文盲率低至2.67%且主要集中在高龄老年人群体中;2023年受过高等教育之人升至15.00%。越来越多的青年人外出就学,这拉大了亲子之间的空间距离、削弱了父辈对子代的掌控,提升青年人就业和职场发展能力,改善其社会流动性。高等教育给予女性更多的非农就业与发展机会,增强了她们向上流动的能力,持续改写着传统的性别模式,形成更为自由的婚恋意愿,重构两性的婚姻关系。进而,这会推迟婚育年龄,产生小家庭偏好,侵蚀大家庭传统和居住安排。

城镇化与非农就业机会进一步打破原生家庭的束缚。改革开放开启了中国的工业化、城镇化、现代化、市场化的序章,也拉开了人口流动的大幕。国家统计局数据显示中国的城镇化率由1978年的不足20%升至2023年的66.16%,其中人口流动贡献巨大。1982—2020年流动人口从657万人增至3.76亿人,增长了56.23倍,从占全国总人口的0.66%升至26.62%。人口流动可能导致夫妻之间、亲子之间分开居住,既缩减了家庭规模、改变了居住安排,也形成了大量的流动家庭、(隔代)留守家庭等。同时,城市的异质性和数字技术的发展拓展了流动人口的生活场域与视野,扩大了交往空间,推动了婚育家庭观念的嬗变。特别是数字技术的勃兴、商业服务业的发展提升了女性的经济独立性和社会地位,打破了小农时代男外女内的性别分工模式,导致家庭结构、功能、关系及夫妻婚姻协商能力等的连锁反应,这可能是几千年来家庭领域最深刻的变革。

第三,年轻人的婚恋观、生育观、家庭观对传统家庭理念“釜底抽薪”。年轻人流行宁可不婚也不凑合的婚恋观。婚姻是人生要事、家庭喜事、国家大事。“执子之手,与子偕老”,生儿育女、享天伦之乐曾是中国人对婚姻的向往。婚姻行为深受婚恋观的影响。当前,年轻人的婚恋观变化很大:从盲目结婚到自由恋爱,从现实恋爱到“嗑虚拟CP”,从门当户对到自主选择,从“从一而终”到“各生欢喜”,从“制度性婚姻”到“陪伴式爱情”再到“个体化婚姻”,婚姻进一步去制度化。志趣相投、三观一致成为婚姻缔结的“月老”,自我价值实现与幸福生活体验成为维系婚姻的“安全绳”。通过美好爱情走向幸福婚姻、通过幸福婚姻组建温暖家庭这一人性意愿面临挑战;家庭形成推迟、稳定性下降、脆弱性上升等都是婚恋观变迁的现实呈现,进而传递到家庭结构方面。

年轻人从“我要生”转向“要我生”的生育观。生育观是特定社会环境中生育主体对待生育问题的看法、态度和主张,是支配人们生育行为的内生动力,也是影响生育水平的深层次、根本性原因,受特定时期的人口特征、经济结构、社会制度、文化观念等因素的影响。在小农时代,生育观是儒家文化的重要构成,植根于家文化和村落文化中,以小农经济为基础,以宗法、家族制度为制度保障,生育于个体地位、家庭发展和国家强盛都十分重要。而经济社会转型全面弱化了生育的微观与宏观意义与价值,改变了人们的生育目的、生育意愿以及对生育质量的追求:生育不再是家庭要事,而是个人私事,“不婚不育保平安”“底线生育”(基于理性思考的最低限度生育数量)等观念流行,无孩家庭增多。

年轻人从“以家为本”转向“以人为本”的家庭观。传统中国以“家”为本,而非“以人为本”;“人”为“家”存在、为继嗣而活,“祖先-父母-自己-子女”犹如一条永不断绝的河流,故中国自古就把婚姻、生育、养老紧紧地联系在一起,传宗接代、养儿防老等是家庭观念的核心,父慈子孝、兄友弟恭等是家庭伦理的基本,白头偕老、生儿育女亦是人们对天伦之乐的美好向往。当前,“儿孙自有儿孙福,没有儿孙我享福”的调侃,婚姻无必要、家庭无意义的思潮,透视出越来越多的年轻人远离甚至抛却传统的家庭观念,更强调个体自由与独立。

2.家庭转变的后果

家庭转变是工业化、城镇化与现代化的必然结果,既有积极意义,也对经济社会发展形成挑战,带来一连串多米诺骨牌式效应,直接影响家庭关系重构、削弱家庭功能、制约家庭长期发展能力建设。

第一,“生育、养育和教育”困境。家庭规模缩小、代际居住模式变化直接制约家庭的抚幼功能。生育、养育和教育成本持续攀升,生育意愿持续走低。在少子化时代,家庭对子女的教育期待越来越高,而家庭内部的支持功能降低。这一高一低加剧了生育的经济成本、时间成本、机会成本,“生育、养育和教育”成为家庭难以承受之重,年轻人不想生、不敢生,家庭的人口再生产功能极大弱化。在微观层面,这将严重损伤家庭长期发展潜能,削弱家庭抵御风险的能力,很多家庭可能沦为风险家庭;在宏观层面,这也会对人口高质量发展形成挑战。

“生娃”与“升职”如同鱼与熊掌不可兼得。在市场化环境下,母职与公职之间的矛盾更加突出。家庭结构转变与社会优质资源和服务不足,使家庭的养育观念和行为严重内卷与异化。“一切为了孩子、为了孩子的一切”,不多生就只能“重养”,由此带来精细育儿、过度育儿、密集母职。这既加大了生育者的职育平衡难度,也减损了生儿育女的幸福感,降低了孩子对于生育主体的价值,成为“低生育陷阱”的要因。部分女性或不得不中断就业,或采取灵活就业模式,由此可能制约女性职场发展;另一些妇女或不得不放弃二(多)孩生育,牺牲理想生育意愿。工作与家庭这两个人生的重要场域难以兼顾,阻遏了妇女对美好生活的追求。

第二,养老难题。家庭存续期和代际链条延长表明家中需要赡养的长辈人数增加。赡养是家庭的核心功能之一,老年人需要更频繁的生活照料、更多的经济赡养、更好的人文关怀和精神慰藉。然而,居住的离散和代际中心下移意味着家庭的日常照护能力降低、经济支持重心改变、情感慰藉弱化,部分家庭面临抚养和赡养双重困境。老年人经济支持减少。当前老年人虽然自养能力增强,但部分老年人尤其是农村老年人对子女的经济供养依赖依旧较大,而子女数量的减少无疑会降低老年人的经济支持。传统中国的代际关系是一种反哺模式,长辈抚育子代、子代反哺长辈;在少子老龄化时代,家庭关系由老幼并重、以老为尊转向恩往下流、以子为重的新模式,代际资源分配不公,啃老现象普遍存在,长辈或自愿或被迫地牺牲自我。当赡养与抚养之间出现矛盾时,牺牲长辈福利以满足后辈需求是常见的家庭平衡策略。

家庭养老人手出现“赤字”。家庭规模减小和结构简化直接带来家庭养老人力资源的短缺,日常生活照护人手尤其不足,子代常常“有心无力”,一些老年人尤其是高龄独居、独生子女或失独家庭、独生子女伤残家庭的养老困境更为突出。再加上劳动力的外流导致家庭居住安排的变动,加剧了老年人日常生活照料资源的短缺,使得生活难以自理的老年群体可能陷入无人照料的困境。

家庭对老年人精神赡养减弱。家庭结构简化、型态多样与居住安排的分散和“网状”家庭对“点状”家庭的替代以及家庭年龄老化等,使其代际关系转向“接力模式”,老年人可从子女身上获得的精神慰藉资源减少,孤独感增强、效能感流失。相反,啃老现象普遍存在,“全职儿女”这一复杂现象的出现,透视出职场与养老双重焦虑。

第三,治理难点。家庭稳定性的脆弱化所带来社会风险。育儿困境和养老难题都会加大家庭的脆弱性,再加上人口流迁、不婚率与离婚率的快速上升,这种脆弱性可能演化为家庭风险。近年中国成为世界上离婚率上升最快的国家之一。[22]2022年全国结婚率为4.8‰,比上年下降0.6个千分点,离婚率为2.0‰,部分省市的离婚结婚比超过50%。同居等新样态亲密关系因缺乏法律制度的支持而更不稳定,利益相关群体的权益和福祉均难保障,由此降低了家庭抵御风险的能力。

各类非传统型“家庭”的增长对家庭支持政策与服务形成挑战。一般情况下,单亲家庭福利水平较低、社会支持较少,陷入多维贫困的概率更大,单亲母亲家庭尤其如此。离异单亲家庭依然面临世俗偏见,影响家庭成员的社会融入。而且,因父(母)亲角色的缺失,子女的教育和心理发展水平不如与双亲共同居住的孩童,[23]情感表达与心理、精神健康[24]以及成年后的经济社会地位获得也受到负面影响。[25]单亲母亲的自我适应与发展也会受到阻遏,[26]这也是基层社会治理的难题。

留守家庭面临多重困境。父(母)亲角色的缺失(尤其是父母双重角色的缺失)可能带来留守儿童身心健康、学业落后等问题。[27-29]女童可能面临日常侵害等特定风险,男童可能遭遇更大的身体安全和行为失范风险;亲代或行为榜样或日常陪伴与心理慰藉的长期缺失可能使留守儿童孤单无助,造成情绪不稳、自卑和抑郁等情绪。[30]同时,因父(母)亲无法直接参与子代教育,很多留守儿童学业不佳、成绩下降,也缺乏教育渴望,从而限制他们的知识和技能发展,影响未来职业的选择和发展。[31]隔代留守家庭所面临的困难更大、难题更多。

一方面,伴随家庭结构、家庭关系与家庭伦理观念的嬗变,家庭难以独自承担生育、养育、赡养等方面的责任,亟须政府出台友好政策提供支持;另一方面,中国家庭政策在制定和实施过程中存在明显不足:当前法律法规和政策文件对家庭支持政策缺乏系统论述,政策主体性模糊、系统性缺乏、社会性弱、空白点多,既有家庭政策多属应急干预或“打补丁”,多数家庭政策在实践中成为其他政策的附属,分散化、碎片化、局部性、特殊性等特点突出,以家庭为聚焦的系统性、协同性、全程性、全局性与前瞻性(远景规划)支持政策不足,难以从更普泛意义上对更多家庭形成有效的政策支撑。这不仅影响政策的执行效率,也限制了家庭政策整体效能和家庭福利的提升。在经济社会大变局时代,家庭越来越难以独立应对各种风险和不确定性,比以往任何时候都更需要家庭政策的支持。

三、家庭转变的政策回应

深入改革和完善家庭政策,尽快建立以家庭为基本单位的支持体系和制度安排,对家庭转变作出有效回应,构建家庭友好型社会,既是时代诉求,也是提升家庭福祉与生活质量的重要制度安排;反过来,和谐稳定且能履行婚嫁、生育、就业、赡养、情感慰藉等基本职能的万千家庭对社会的良性运行与协调发展可起到基础性保障作用。“十五五”时期,立足家庭,将家庭老、小、中青年群体的支持政策作为公共支持政策的突破点、创新点、关键点,以纾家庭养老之忧、育儿之难、职育平衡之困,增强家庭长期发展能力。

1.将家庭优先视角融入所有相关政策,为回应家庭转变提供价值引领

第一,重视家庭,注重家庭在公共政策中的地位。在数智时代,结合当前国情和既往治理经验,高度关注家庭转变及其后果,加快探索积极家庭政策,以“幼有所育”等“七有”民生为主线,将家庭纳入各领域的政策框架中,构建抚幼、养老、助工的综合性家庭政策框架,尽快实现家庭政策的积极转向。借鉴推动社会性别主流化的做法与经验,推动公共政策中家庭视角的主流化;以满足家庭需求、解决其困境为导向,建设家庭友好型社会,为回应“生育、养育、教育”困境、养老难题、治理难点提供价值支撑和方向性引领。

第二,改变家庭政策取向,关照所有家庭。一方面,增强对非传统型尤其是脆弱家庭的政策和服务支持,保障每一类家庭的基本福祉与个体发展机会,提升公共服务的精准度,增强家庭自我化解矛盾和危机的能力。关注单亲、留守、老年独居等家庭的生存与发展困境,通过财税补贴与公共服务,为其创造更好的生活环境,缓解家庭不稳定与发展的风险,阻断贫困的代际传递。高度重视留守儿童的教育权益、身心健康、行为规范问题,持续改善流动儿童入学的转学政策,扩大高中阶段随迁入学以及异地高考比重,满足流动和留守老年人的各种诉求。另一方面,解决目前家庭支持政策对象覆盖狭窄,即重特殊家庭、轻普通家庭诉求的问题,更好地回应基层社会的治理难点。

第三,构建家庭发展或家庭友好评估指标体系,检验公共政策的实际效用,进而完善政策,切实赋能、增能新时代的家庭发展。基于当前家庭发展特征,对家庭未来发展态势和需求进行前瞻性考量,明确评估目标、选取关键指标、构建指标体系框架、设定权重和评分标准等,形成一个科学、合理、全面的评估体系;同时,基于该评估体系收集、分析数据,检验与家庭相关的公共政策的实际效用,认识政策效果,找出政策短板(如:是政策内容方面的问题还是政策执行过程中的问题),提出政策的优化路径与改进方向,以使家庭政策更好地服务于家庭诉求。

2.建立健全家庭支持三大体系,为回应家庭转变提供制度和服务保障

第一,家庭支持政策体系。将促进家庭发展上升为国家战略,从家庭全生命周期出发,出台有利于从婚嫁开始到解体消亡的家庭各生命周期的政策体系,营造促进家庭发展的制度氛围,积极推动适应家庭发展新特征的政策制度设计。打造积极的、始于婚嫁、关注孕产-育幼-助工、养老等全程性的政策体系,推动家庭基本功能的正常发挥,促进家庭团结与和谐,增强各类家庭应对风险与长期发展能力;同时,充分考虑家庭的多样性,在对部分困境家庭进行政策倾斜时,扩大家庭支持政策的覆盖面,促进各类家庭平等使用社会资源,统筹政策的整体性与精准性,增强政策的包容性和韧性。

第二,家庭老幼服务体系。建立基本家庭服务制度,包括婚恋辅导、生育、托幼、养育、养老、家庭关系调适、心理疏导、失独和留守人员关爱等重点服务;建设家庭服务中心,整合社区养老、托幼、社会工作等力量。拓展城乡家庭服务网络,完善支持家庭的公共服务体系,形成多元、便利、高品质的家庭服务供给格局;发展家政、养老、托幼等家庭服务产业,减轻家庭劳务负担。优化社区老幼服务功能,建成“政府主导、市场扩面、社会补充、家庭为基、社区依托”的“五位一体”的老幼服务体系;培育立足社区的“家庭邻托式”“老幼爱同堂式”服务模式,提供全方位、专业化、普惠性兼营利性、可持续、更便捷的公共服务;将“隔代照料”纳入托育服务体系,地方政府基于财政水平为隔代照料者提供适度补贴,社区为隔代照料者提供“菜单式”“喘息式”“指导性”健康和育儿服务,全方位打通公共家庭服务。

第三,家庭支持支撑体系。落实财政、税收、土地、住房、教育等支持政策,以家庭为纳税主体、以家庭总体负担确定补贴与纳税额度,确保经济支持普惠所有家庭、兼顾特殊家庭;将育幼养老补贴等政策调整为分级补贴制度;推动公共住房向多子女家庭倾斜;推进教育公平与优质教育资源均衡供给;引导房地产和其他消费市场适应家庭的新变化,为单人家庭和大家庭等提供更多选择与服务,助推职住平衡。推动城镇化从以个人为中心向以家庭为中心转型,建立财政转移支付与人口流动挂钩的机制,促使城市更好地满足流入家庭的需求。探索以家庭为单位优化财税政策的渠道,给予多代同住家庭所得税、贷款、购房和汽车摇号等方面的优惠政策;实行以家庭为单位税收制度,并根据家庭照料儿童、老年人、病患等情况,进行差异化的个税抵扣。

3.增强家庭支持的全程性与全局性,回应“生育、养育、教育”困境与养老难题

加快生育友好型社会建设,降低生育成本。通过时间支持、资金补贴、服务供给、就业保障、环境(硬件设施、共育文化、法律支撑)建设、育儿友好氛围营造等手段,完善产假、陪产假、夫妻育儿假和家庭照护假制度,从保障职工生育权、保护长者健康权出发,推行家庭休假制度,健全假期用工成本分担机制,保障职工假期待遇。加大育儿的经济支持,将灵活就业女性、患不孕不育症育龄人群的辅助生殖费用纳入医保范畴,加快形成面向广大家庭的普惠性托育服务体系、提高服务供给水平、改善供给结构、优化供给质量、保障供给安全。有效落实“双减”政策,营造平和的育儿软环境,建设友好的育儿硬环境;支持祖辈照顾孙辈,探索将家庭照料纳入托幼养老家政服务体系,以体检、补贴等形式支持照料者,从而提振家庭的生育意愿,且能生善育。

优化对育龄妇女(及其丈夫)的劳动就业支持,缓解职育平衡困境。探索弹性的工作时间和空间,通过加强对女性就业的社会监督、消除劳动力市场的性别歧视,保障妇女在就业创业、劳动报酬、职业健康与安全等方面的权益,解决公共领域的性别歧视,为女性生育后的职业发展创设有利的条件,推动其高质量充分就业。落实就业能力提升计划,加强新就业和返岗女性的指导培训,提供就业信息,强化就业创业帮扶,帮助有意愿的离岗母亲顺利重返工作岗位。激发企事业单位的社会责任感,鼓励企业针对员工情况,在全面执行国家规定的各类育儿相关假期制度的基础上,积极探索符合员工诉求和企业利益的育儿支持模式,营造家庭友好、重视家庭的企业生态。税务、人社等部门对企业提供有价值的实际奖励,减轻企业负担,从而有效解决“职育平衡”难题。

健全社区居家养老服务体系,缓解养老难题。强化社区居家养老服务,提供适老的配套设施、周全的养老服务,在熟悉的环境中加大对老年人(尤其是高龄、空巢、失能或失智老年人)的支持与关爱力度,确保提供契合需求的家庭养老支持;积极探索公私合作、政府购买服务等模式,把为家庭提供所需服务、增强家庭发展能力作为基层治理的一项重要工作;发挥非政府组织的积极作用,动员社会力量广泛参与养老抚幼工作,解决家庭养老人手的“赤字”问题,形成多元化的养老服务支持体系。借助“三社”力量,发挥社区低龄、中龄老年人口的作用,让他们以适合的方式陪伴年龄更长的老年人,增强其效能感和精神福祉。

4.培育新时代积极健康的婚育家庭文化,推动治理难题的有效解决

培育积极的婚恋观、生育观与家庭观。一是增强宣传的针对性。在高校普遍开展婚姻家庭社会学课程,在社区全面开展与婚恋家庭相关的趣味讲座,进行正面引领,让积极的婚恋观、生育观、家庭观进学校、进课堂、进社区。尊重年轻人的自我选择,引导他们养成适时婚嫁、适龄生育、适度生育、优生优育、性别平等、责任共担、代际和谐的新观念,营造甜蜜爱情、幸福婚姻、美好生活、和谐家庭的文化氛围。二是创新宣传载体与模式。摒弃空洞说教、利用积极案例,组织创作积极向上且寓教于乐的文艺作品,通过微电影、短视频等多种形式,宣扬婚育家庭对于个体的意义与价值,讲清积极婚育中蕴含的促进中华民族永续发展的“大事理”,阐明积极婚育亦能促进家庭幸福、增强家庭避险和抗险能力的“小道理”。三是加强宣传队伍、阵地、机制建设。将宣传积极婚育文化与满足群众优生优育、家庭健康等需求结合起来,帮助群众在接受服务中感悟、理解和践行积极的婚育家庭文化;及时回应社会争议并对舆情进行监督、引导。

探索建立婚俗改革长效机制。一是引导年轻人对婚姻家庭保持合理期待。积极发挥妇联、共青团、总工会等群团组织的作用,以健康和有效的方式,常态化地开展主题鲜明、形式多样、内容丰富的青年联谊交友活动,为适婚青年提供更多的婚恋机会。二是推动婚嫁领域的移风易俗。举办集体公益婚礼,为新人赠送婚育手册和爱心礼包;将婚事新办、喜事简办等婚嫁新风纳入村规民约、自治章程,加大对文明婚嫁的宣传教育和对婚嫁陋习的治理力度,培树自觉践行文明婚俗的典型、发挥其示范引领作用,提高群众对文明婚嫁的认识。三是以婚姻登记处为治理阵地,增强结婚登记的“仪式感”,培育尊重婚姻、敬畏婚姻的观念与责任担当,改善婚姻经营能力,提升婚姻质量。加强婚姻全过程服务,提供婚前辅导与过程咨询,把对非必要离婚的心理疏导与纠纷调解工作作为婚姻治理的重要内容,提供有针对性的心理干预和解决方案,改进婚姻关系,增进家庭生活的质量与稳定性。

弘扬优良家风。注重传统文化与现代文明的结合,汲取优秀传统文化养分,滋润新时代家国情怀。将家风建设纳入国民教育体系,融入大中小学思政课程、贯穿学校教育全过程;推动年轻人从生命的由来、延续和价值等角度来理解家、建立家,感知亲情的可贵、家人的珍贵、家庭的宝贵,体悟家不仅是人的生命之源、情感认知之源、素质能力之源、生活意义之源,也是“人类于自然和世俗世界中的终极价值之源”。通过文明家庭、最美家庭等事例,宣扬婚育家庭的价值;将婚育新风融入社区治理,提供青年婚恋、生殖健康、优生优育、育儿知识等指导与服务;把好家风与乡规民约、市民公约结合起来,推动其从精神层面的“深入”到实际行动的“浅出”,以婚姻文明新风尚引领新时代的新生活。

营造和谐健康的家庭生态。弘扬尊老、爱老、孝老的优秀文化传统,营造平等包容、相互理解、相亲相爱、向上向善、彼此扶持、共同欣赏、家事共担、子女共育的夫妻文化和分工观念,激发父亲在家庭生活中的积极作用,履行孝老爱亲、抚幼助弱的职责;践行娇儿不枉不纵、爱子有度、计之深远的育儿理念,扭转尊老不足、爱幼有余的家庭风气,形成代际和谐和代内共生的家庭氛围,增强家庭的凝聚力、抗逆力、稳定性,提升家庭成员的归属感,更好地发挥家庭功能。

中国近5亿家庭是社会的基础,在养老抚幼、情感慰藉、经济支持、风险抵御等方面具有独特作用,在激发社会活力、促进社会生产、提供社会保护、完善社会治理、传承社会文明方面具有基石作用,在凝聚社会、促进团结、维护和谐、建设文明中具有战略作用;在中国式现代化新征程中,家庭的作用将更为重要。直面家庭的新变化,认清家庭的新挑战,回应家庭的新问题,加强对“一老一小”和中青年群体的支持,解决他们面临的难题,有助于更好地应对家庭转变带来的各种挑战,提升家庭发展能力。

【参考文献】

[1]杨菊华.互联网技术下的家庭转变[J].北京行政学院学报,2024(1):96-106.

[2]胡湛,彭希哲.中国当代家庭户变动的趋势分析:基于人口普查数据的考察[J].社会学研究,2014(3):145-166.

[3]王跃生.百年来中国家庭结构研究的回顾与展望[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2021(5):79-88.

[4]张丽萍,王广州.中国家庭结构变化及存在问题研究[J].社会发展研究,2022(2):17-32,242.

[5]胡湛,彭希哲,王雪辉.当前我国家庭变迁与家庭政策领域的认知误区[J].学习与实践,2018(11):101-108.

[6]王丹,张桂凤,涂爱仙.回顾与展望:中国家庭政策研究四十年综述[J].青年探索,2023(5):53-65.

[7]Quesnel-ValléeA,MorganSP.MissingtheTarget?CorrespondenceofFertilityIntentionsandBehaviorintheUS[J].PopulationResearchandPolicyReview,2003(5):497-525.

[8]陆学艺.当代中国社会结构研究报告(全四册)[M].北京:社会科学文献出版社,2018:98.

[9]刘芳.中国家庭结构变迁及发展趋势研究:基于家庭微观仿真模型[D].北京:中国社会科学院大学,2022.

[10]梁爽.中国60万丁克家庭,比“老无所依”更需要担心的真相[EB/OL].(2024-06-21).https://news.qq.com/rain/a/20240619A03P4E00.

[11]李景汉.李景汉文集(第二卷):定县社会概况调查[M].北京:中国人民大学出版社,2019:125.

[12]彭希哲,胡湛.当代中国家庭变迁与家庭政策重构[J].中国社会科学,2015(12):113-132,207.

[13]杨菊华,何炤华.社会转型过程中家庭的变迁与延续[J].人口研究,2014(2):36-51.

[14]杨菊华.生命周期视角下的中国家庭转变研究[J].社会科学,2022(6):154-165.

[15]陈芳.我国“单亲家庭”研究述评[J].西北人口,2008(5):114-119.

[16]刘鸿雁.单亲家庭研究综述[J].人口研究,1998(2):63-67.

[17]王向贤.两孩政策、非婚生育和生育观的变革[J].山西师大学报(社会科学版),2017(1):7-12.

[18]秦敏,吕利丹.我国农村留守人口规模、家庭结构与发展趋势[J].延安大学学报(社会科学版),2020(4):77-84.

[19]杜本峰,唐语新,赵若彤.隔代抚养对困境家庭儿童抗逆效果的影响:教与养的中介作用[J].青年研究,2023(6):1-11,91.

[20]CherlinAJ.TheDeinstitutionalizationofAmericanMarriage[J].JournalofMarriageandFamily,2004(4):848-861.

[21]杨菊华.生育政策与中国家庭的变迁[J].开放时代,2017(3):12-26.

[22]杨菊华.中国离婚潮的变动轨迹与性别模式:经验数据中的理论逻辑[J].探索与争鸣,2023(9):111-124,179-180.

[23]王梅,温煦,吕燕,等.家庭结构对于青少年健康行为的影响[J].体育科学,2012(5):34-41.

[24]黄霞.情感表达与精神健康:一项关于单亲青少年的实证分析[J].中国青年研究,2021(8):76-84.

[25]吴愈晓,王鹏,杜思佳.变迁中的中国家庭结构与青少年发展[J].中国社会科学,2018(2):98-120,206-207.

[26]沈尤佳,程园园.单身母亲的收入和时间贫困研究[J].山东社会科学,2014(11):71-79.

[27]秦敏,朱晓.父母外出对农村留守儿童的影响研究[J].人口学刊,2019(3):38-51.

[28]王艺橙,范兴华,陈佳静,等.留守困境与儿童学业成绩:品格优势与未来取向的链式中介作用[J].中国临床心理学杂志,2023(4):984-988.

[29]ZhouM,MurphyR,TaoR.EffectsofParents'MigrationontheEducationofChildrenLeftBehindinRuralChina[J].PopulationandDevelopmentReview,2014(2):273-292.

[30]范志宇,吴岩.亲子关系与农村留守儿童孤独感、抑郁:感恩的中介与调节作用[J].心理发展与教育,2020(6):734-742.

[31]王兴,李叶叶,周天宇,等.中国农村留守儿童教育研究二十年:基于结构主题模型[J].农业图书情报学报,2023(9):43-56.

[责任编辑李新伟]

StructuralTransformationoftheChineseFamilyandPolicyResponses

YANGJuhua

(PopulationandEthnicDevelopmentResearchCenter,MinzuUniversityofChina,Beijing,100081,China)

Abstract:Nearly500millionfamiliesarestillthefoundationofChinesesocietypresently.Theystillplayauniqueroleinraisingchildrenandsupportingolderadults,providingemotionalcomfort,economicsupport,andprotectingagainstrisksthatfamilymembersencounter.Theyarealsothecornerstoneinstimulatingsocialvitality,facilitatingsocialproduction,providingsocialprotection,improvingsocialgovernance,andpassingonsocialcivilization.Additionally,theyplayastrategicroleinpromotingsocialcohesionandsolidarity,maintainingsocietalharmony,andconstructingthesocialistcivilization.Usingtheaggregatedatafrommultiplewavesofnationalpopulationcensuses,supplementedbyrepresentativesamplesurveydata,aswellaslogicalandtheoreticalthinking,thisworkanalyzesthechangesinChina'sfamilystructure,exploresthecausesandconsequencesofthetransformationofthefamilystructure,andreflectsonthemeasurestocopewiththeconsequencesofthestructuraltransformationofthefamily.TheresultsshowthatthecurrentstructureoftheChinesefamilyischaracterizedbyeightmajortransformations,e.g.,delayedageoffamilyformation,expansionofchildlesshouseholds,smallerfamilysize,fewergenerations,networkedlivingarrangements,universalizationofempty-nesthouseholds,agingofagestructure,anddiversificationoffamilytypes.Inthelastdecade,one-personandone-generationhouseholdshavebeenthefastestgrowing,whilethestandardnuclearfamilyhasbeenthefastestdeclining,householdtypes.Familychangeistheinevitableresultofstructuralchangessuchasindustrialization,urbanizationandmodernization,andisalsodeeplyinfluencedbyinstitutionalandattitudinalfactors,whichinturnbringaboutaseriesofeconomic,socialandculturalconsequencesforpopulationcharacteristicsofChinaandfamilyfunctionsandrelationships.Theimpactsarebothpositiveandnegative,whichmayhavespillovereffectsonfamilycohesionandlong-termdevelopmentcapacity,andposechallengestoeconomicdevelopmentandsocialstability.Specifically,macro-structuralforceshaveshakenthefoundationsoffamilystructurerootedinagriculturalmodeofreproduction,andinstitutionalfactorshavediminishedthemeaningofthetraditionalfamilyforindividuals.Moreover,youngpeople'sviewsonmarriage,childbearing,andthefamilyhavereconfiguredthevaluesof,andeventakena“biteoutof”thetraditionalconceptoftheextendedfamily,thusbringingaboutthedifficultiesinchildbearingandchildrearing,inold-agesupport,andinsocialgovernance.However,currentpublicpoliciestendtoemphasizetheresponsibilityofthefamilytothestateandneglectthestate'ssupportforthefamily;theytendtosupportindividuals,ratherthantosupportthefamilyasawhole,andtheytendtofavorthevulnerablefamilyovertheordinaryfamily.Thismakesitdifficulttorespondeffectivelytotheproblemsthatthemajorityfamilyfacesduetothestructuraltransformationofthefamily.Itis,therefore,necessarytocarefullystudyandpaycomprehensiveattentiontothenewsituations,problemsandfeaturesofthefamily,makethedemandsofthefamilyanimportantpartofthegovernmentresponsibilityatalllevels,incorporatethemintotheoverallplanninganddeploymentofstategovernance,andestablishamechanismforprovidingfamilyservices.Itisalsonecessarytoimprovethesystemforworkingwiththefamily,collaborateonfamily-supportingpolicies,helpresolvefamilyconflicts,andtoenhancetheabilityofthefamilytodevelopinthelongterm.Intheperiodofthe15thFive-YearPlan,itisnecessarytobaseoureffortsonthefamily,makingsupportpoliciesfortheelderly,children,andyoungadultswithinfamiliesasbreakthroughpoints,innovativeaspects,andkeyelementsofpublicsupportpolicies,integratingafamily-firstperspectiveintoallrelevantpolicies,andprovidingguidancetovaluethefamily.Thethreesystemsoffamilysupportshouldbeestablishedandimprovedtoprovideinstitutionalandserviceguaranteesforrespondingtothetransformationofthefamily;thewholeprocessoffamilysupportshouldbestrengthenedtorespondtothedilemmasofchildbearingandchildrearing,andthedifficultiesincaringfortheolderadults;andapositiveandhealthyfamilycultureinthenewerashouldbecultivatedtopromoteeffectivesolutionstotheproblemsofsocialgovernance,soastoalleviatethefamily'sworriesabouttheelderly,thedifficultiesinchildcare,andthedifficultyofbalancingworkandparenthood,andtoenhancetheabilityofthefamilyforlong-termdevelopment.Inviewoftheimportantroleofthefamilyforindividualsandsociety,relevantpolicymakingshouldalsotakefullaccountoffamilychangesandplacethefamilyattheforefrontofpublicpolicy.Inotherwords,theconstructionofafamilypolicyshouldnotbeastopgapmeasurefortheStateduetothepressureonitshumanresources,butrathershouldbeaimedatenhancingthefunctioningofthefamily,itsresilienceandthebuildingofitslong-termdevelopmentcapacity.

KeyWords:FamilyTransformation,FamilyChange,FamilyStructure,FamilyLifeCycle,FamilyFunction,FamilySupportPolicy