“思辨性阅读与表达”学习任务群的实践探索

【摘要】“思辨性阅读与表达”任务群是《义务教育语文课程标准(2022年版)》中的发展性任务群之一,旨在培养学生的理性思维和理性表达。为了培养学生的思辨能力,文章以六年级下册第五单元为例,可以围绕学习任务群,采用以下教学策略:一是任务驱动,聚焦核心问题,助推思维发展;二是搭建支架,引发认知冲突,培养思维能力;三是联系生活,辨析推理方式,提升说理能力。

【关键词】思辨性阅读与表达思辨能力学习任务群

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)设置了六大学习任务群,共同指向学生的核心素养发展。其中,“思辨性阅读与表达”学习任务群旨在引导学生在语文实践活动中,“通过阅读、比较、推断、质疑、讨论等方式,梳理观点、事实与材料及其关系……培养理性思维和理性精神”。据此,本文以统编版语文六年级下册第五单元为例,具体阐述“思辨性阅读与表达”学习任务群的实施策略。

一、围绕单元主题,紧扣语文要素,明晰教学导向

(一)结合单元导语,把握单元学习主题

统编版语文教材以“人文主题”和“语文要素”双线组成为最大特色。六年级下册第五单元的人文主题是“科学精神”,课文《文言文二则》《真理诞生于一百个问号之后》《表里的生物》都有明确的观点和具体的事例,显然都指向语文要素“体会文章是怎样用具体事例说明观点的”。因此,这个单元适合开展“思辨性阅读与表达”学习任务群的学习,趋向于学习议论文,学习用举例论证的方法进行说理。

(二)依据教材和新课标,落实学习目标

六年级为第三学段,研读该学段的新课标要求可以发现,“思辨性阅读与表达”任务群要求学生阅读有关科学发现、技术发明的故事,用画思维导图等方式辅助,简洁清楚地表述科学家发现、发明的过程,学习科学家的创造精神,体会猜想、验证、推理等思维方法。分析教材,根据单元学习要求、课后习题以及口语交际,结合“思辨性阅读与表达”任务群在第三学段的要求,该单元要让学生能够初步体会议论文的文体特点,在提炼分析信息后进行推理判断,学会用举例论证的方法有理有据、合乎逻辑地说明一个观点。

二、“思辨性阅读与表达”的实施策略

(一)任务驱动,聚焦核心问题,助推思维发展

新课标在阐释“思辨性阅读与表达”任务群时提到要引导学生梳理观点、事实与材料及其关系,负责任、有中心、有条理、重证据地表达。这里的证据就是指学生从文本中提取和整合出来的关键信息,这些信息可以用来论证相关的问题。在课堂教学实践中,教师要根据文本内容,结合主题思想,设计思辨的核心问题,帮助学生提升思辨能力。

本单元的《真理诞生于一百个问号之后》是一篇议论文,题目就是作者的观点,学习的目标指向了对分析能力和辩证思维的培养。结合课后习题,落实“体会文章是怎样用具体事例说明观点的”这一语文要素,聚焦这样的核心问题,可以设计以下任务。

学习任务:默读课文第3~5自然段,说一说作者通过哪些事例来说明自己的观点,每个事例是按照怎样的顺序写的。

教学时,教师先引导学生梳理第一个事例的顺序,发现叙述顺序:观察现象—发现问题—不断探索—得出结论。这样的顺序正是真理诞生的过程,它们是符合逻辑的,也是作者严谨的论说逻辑。接着,让学生再去探究其他两件事的叙述过程,填写表1。

梳理好三件事,借助表格,教师提问:这三个事例有什么相同点和不同点?这三件事能很好地论证观点吗?通过观察表格发现,相同点——三个事例中,科学家们都是从生活中常见的现象中发现问题,在不断探索中解决问题,最终找到真理,有自己的发明或创造;不同点——时间、国家、科学家的研究领域不同。在信息对比中,学生分析表格,质疑总结,就能体会到这些事例虽然发生的时间不同、国家不同、科学家的研究领域不同,但是这些科学发现都经历了“发现现象—提出问题—不断探究—得出结论”的过程,并且与观点“真理诞生于一百个问号之后”的表述方式相似,学生进而明白了列举的事例与观点之间是紧密相关的,这样才能充分论证观点。学生通过分析比较、推理质疑、总结归纳,不断增强了思维能力,进一步提升了对信息的分析把握能力。

(二)搭建支架,引发认知冲突,培养思维能力

《两小儿辩日》是一则寓言故事。寓言故事通常有故事内容和故事寓意两个部分,文中两个孩子就“太阳在不同时间离地球的远近”进行了辩论,双方从不同的角度给出了互相矛盾却又合乎情理的解释。因此,这样的过程有着深度思考的价值,有助于促进学生从形象思维向逻辑思维的发展,在小学阶段也体现着认知冲突带来的思维进阶。

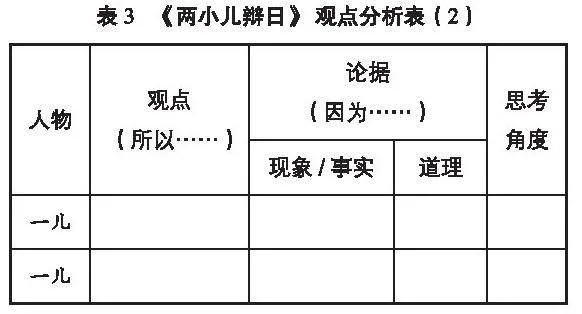

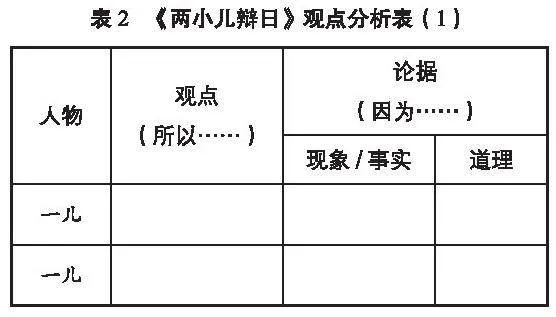

教学时,教师可以从“辩”字入手,让学生理解“辩”是“争辩、辩论”的意思,再提问:“对于文中两个孩子的辩论,大教育家孔子为什么‘不能决也’?”学生直面矛盾冲突,从两小儿相互矛盾的观点出发,探究冲突的原因,发现事情的本质,领悟其中蕴含的道理。这一过程,需要经历分析、质疑、发现,其中的说理方式包含“三段论”的逻辑形式,论据中包含了事实和道理,为了展现这一思维过程,教师可以给学生提供表2作学习支架。借助“因为……所以……”的句式,区别观点和论据、事实和道理,厘清人物的思考过程。

皮亚杰的认知冲突理论中指出,学习是学习者已有认知结构和新知识、新环境之间相互作用影响的结果。在此过程中,学习者对信息进行加工、选择,在教师的引导下,顺利解决冲突,由此构建更高水平的认知结构。因此,在学生发现两个孩子都有理有据地论证了自己的观点时,教师继续追问:“为什么两个孩子对同一件事有着完全不同的观点,却都能说得通呢?”从而引发认知冲突,激发学生质疑探究的兴趣。教师再出示表3,引导学生发现两小儿思考问题的角度不同。

教师引导学生关注论据中的关键词语:“车盖”“盘盂”和“沧沧凉凉”“探汤”。“车盖”“盘盂”描述的是太阳的大小,“沧沧凉凉”“探汤”描述的是感受到的温度,据此,学生就能发现:一儿从看到太阳的大小不同判断,属于视觉角度;一儿从感受到的温度不同判断,属于触觉角度。至此,孔子之所以不能判断的原因,也真相大白,学生领悟到:评判的标准不同,就很难判断对错,只有判断标准相同,观察的角度相同,才能做出决断。这也是《两小儿辩日》的核心主题。在矛盾和认知冲突下,围绕思辨问题,借助支架引导,学生进行了深度思考和深入辨析,提升了思维的深刻性和批判性。

(三)联系生活,辨析推理方式,提升说理能力

新课标在阐释“思辨性阅读与表达”任务群时指出,第三学段学生要能够结合校园或社会生活中的实际事例,学习有理有据地口头或书面表达自己的观点。

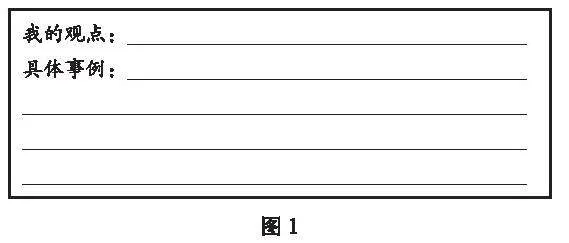

《表里的生物》一文中,作者小时候对于声音最初的观点:凡能发出声音的,都是活的生物。联系时代背景,作者小时候住在小城里,城里没有工厂,也没有机器的声音,因而对声音有了这样不正确的认识。但作者通过自己的观察,发现鸟叫、狗吠、蝉叫、虫唱都是活的生物发出的声音,即使是钟声、三弦声也是通过人发出来的,这从正反两方面举例都很好地论证了“我”的观点。这样有趣的发现里有着小作者严谨缜密的思维过程,借助这样的句式可以还原“我”的思维过程:听到(),想到(),所以认为();虽然()不是活的,但是(),所以认为()。判断质疑是批判思维、创新思维的萌芽,是产生新观点的催发剂,是把阅读推向深入的必经之路。这时,教师可以提问“你同意他的观点吗?”,引导学生在读懂文本、有依据地阅读思考前提下,对作者表达的观点质疑,与文本平等对话。很明显,文中的观点是不正确的。教师继续追问:“你的观点是什么?”此时,学生表达观点并不容易,需要进行分析、判断、概括。首先,通过分析知道表述的对象是能发出声音的事物;其次,声音是怎么发出来的,自身发声还是借助外力。思考判断后应该会得出结论:能发出声音的,不一定是或不全是或不都是活的生物。怎么反驳文中的“我”呢?光提出观点可不行,还要通过具体的事例来论证观点。教师出示观点反驳卡(图1)。

我的观点:

具体事例:

学生联系生活实际,会发现雷声、风声等是自身发声,这些都不是活的生物。教师还要引导学生提升思维,从另外一个方面来反驳作者:虽然有些事物自身不能发出声音,要借助外力发声,但这外力也不是活的生物,例如雨打在窗户上的声音,海浪拍击海岸发出的声音,等等。借助生活经验,学生辩证地思考,培养了实用性思维和分析性思维。

“思辨性阅读与表达”是小学语文教学的重要内容,对培养学生理性思维和理性表达具有重要意义。教学中,教师要注重培养学生的思辨能力,通过有效的路径,助力学生高质量地思辨,引导学生运用本单元学到的思维方法解决生活中遇到的困难,切实提升学生的核心素养。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]李竹平.明确文体学习价值,精心设计思维活动:《真理诞生于一百个问号之后》教学解读与学习活动设计[J].小学教学(语文版),2020(6).

[3]陈罡.“思辨性阅读与表达”学习任务群的进阶设计:以《两小儿辩日》为例[J].语文建设,2023(10).

[4]鲍荣.搭建学习支架,落实语文要素:基于语文要素的支架式教学[J].小学语文教师,2021(12).