运用ICAP框架提升小学生语文学习投入度的实践策略

【摘要】文章从学生学习方式的变革入手,简述了ICAP理论的内涵与框架,随后,以ICAP框架为理论依据,以统编版语文四年级上册第八单元的整体学习活动设计为例,阐述了提升小学生语文学习投入度的三种实践策略:梳理学习活动与学习方式的对应关系、围绕核心素养设计进阶式活动任务、立足学情分析学习投入度现状。这为实现小学生语文学习方式的进阶,提供了切实可行的实践参考。

【关键词】ICAP学习投入度小学语文单元整体教学

一、ICAP框架促进语文学习投入度的提升

ICAP学习方式分类学是国际教育心理学界最有影响的创新研究之一。它由美国亚利桑那州立大学教授季清华提出。该理论中,“ICAP”四个字母分别对应了四种不同的学习方式——交互方式(Interactive)、建构方式(Constructive)、主动方式(Active)与被动方式(Passive)。研究发现,被动学习、主动学习、建构学习和交互学习这四类学习方式的学习投入度依次提升,其对应的学习效果也依次提升。这表明学习投入度越大,学习能力就越能够得到增强。想要提升学生的学习投入度,教师可以从学生学习方式的变革入手,调整设计学习活动时的行动策略。

对学习方式进行变革的重视,在《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)中也得到了体现。新课标指出,要增强课程实施的情境性和实践性,促进学习方式变革。具体来说,要“促进学生自主、合作、探究学习”。这与ICAP框架中鼓励主动、建构、交互的学习方式不谋而合。教师可以通过分析学生的学习行为所对应的学习方式,并结合对统编版小学语文教材中单元要素的解读,为单元整体学习活动的设计提供参考。这将促使单元整体学习活动遵循被动学习到交互学习的设计规律,不断增加学生参与、活动、交往的机会,从而让学生的语文学习投入度得到高质量的提升。

二、提升语文学习投入度的实践策略

本文以统编版语文四年级上册第八单元为例,讨论ICAP框架下单元整体学习活动设计的技术向度,提炼、总结出提升小学生语文学习投入度的实践策略。

(一)梳理学习活动与学习方式的对应关系

1.ICAP框架下的语文学习活动分析

ICAP框架以“学习者为中心”理念观照学习发生过程,反映不同层次学习投入产生不同程度的学习表现。新课标将语文学习活动分为识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究四个类型。教师将其与ICAP框架下四种投入程度的学习方式相对应。相关学习表现如表1所示。

从表1我们可以看出,不同的语文学习活动,在不同的学习方式下,会呈现出不同程度的学习表现形式。

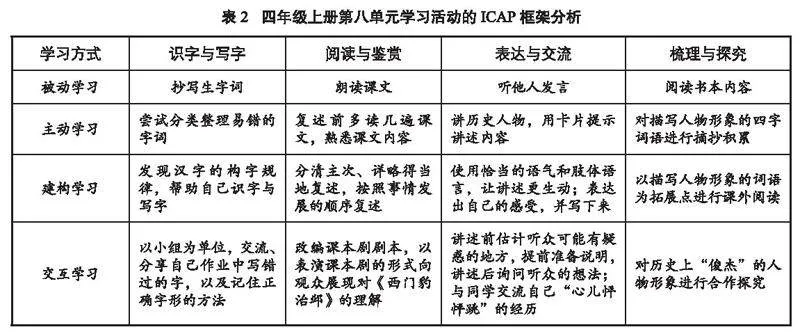

2.ICAP框架下的单元学习活动分析

以ICAP框架下的语文学习活动分析表为基础,教师对本单元的学习重点进行梳理。本单元的学习活动与学习方式的对应关系如表2所示。

梳理学习活动与学习方式的对应关系,我们可以发现本单元适用的学习方式。主动学习方式在四年级上册第八单元的学习活动中就起到了重要的作用。学生语文学习能力的培养是循序渐进的过程。在学生初接触一个领域时,教师可引导学生从被动学习开始,逐步向主动学习的方式过渡,当学生具有一定的学习能力后,再培养学生以建构与交互的方式参与学习活动的能力。

梳理学习活动与学习方式的对应关系,我们还可以发现学习活动与学习方式之间的内在联系。本单元的各个学习活动之间存在相辅相成的横向关联。其中,“识字与写字”中对识字规律的把握、对识字方法的整理,也蕴含“梳理与探究”的意识;从“阅读与鉴赏”中学习到的复述方法,也成为“表达与交流”的基石;从“表达与交流”中获得的学习乐趣,可以进一步推动学生展开深入的“梳理与探究”。而学生学习活动与学习方式的对应关系也是纵向推进的。教师如果跳过阅读课文、学习复述方法等过程,直接要求学生以演课本剧、讲历史人物故事等交互方式来学习,就无法达到良好的效果。这就提示教师在设计语文单元整体学习活动时,要把握横向关联与纵向推进,引导学生在被动、主动等相对浅层学习的基础上,逐步开展建构、交互等相对深层的学习,让学生的语文学习投入度“渐入佳境”。

(二)围绕核心素养设计进阶式活动任务

在ICAP框架下,学生的学习投入度的高低与采取的学习方式紧密相关。有研究者提出,在ICAP框架下,语文学习活动应遵循活动进阶原则、动机激发与维持原则、读写一体原则,并将活动进阶原则放在了首要位置。这提示教师在进行单元整体教学设计时,要重视活动任务的进阶性,让学生的学习活动逐步走向建构与交互。

据此,教师围绕语文核心素养,对四年级上册第八单元的学习活动任务进行了进阶式设计。

1.单元活动任务整体规划

本单元以“讲述历史故事,汲取人生智慧”为学习情境,规划出三个活动任务,呈现出以“在通过思辨阅读理解课文、感悟故事蕴含的道理的基础上,简要复述”为指向的进阶式任务编排形式。这三个任务分别是“历史人物我来说”“历史故事我来演”“我的故事我来写”。每个活动任务的核心要求如图1所示:

2.进阶式单元活动要求解读

在任务一“历史人物我来说”中,三个核心要求体现出了学习方式的进阶式转变。首先,“了解历史人物的故事”要求学生熟悉本单元中《王戎不取道旁李》《西门豹治邺》《扁鹊治病》《纪昌学射》四个故事。这是学生从被动学习向主动学习的进阶。学生通过课堂学习,了解这四个故事,为下一步感受人物智慧打下基础。随后,“汲取人物的智慧”这一核心要求,指向的是学生对故事内容的理解,对人物形象的解读,并从中产生自己的理解。这将主动学习转向了建构学习,并提升了“文化自信”这一核心素养,让学生为中国历史上“俊杰”的智慧感到自豪。第三个核心要求是“讲述他的故事,弘扬其美好的品质”。从讲述方法来说,学生从简单复述故事,到有详有略地复述故事,再到借助提示、动作、语气把故事讲生动;从讲述内容来说,学生从简短的文言文故事,到长篇白话文故事,再拓展到自己课外阅读到的历史人物故事;从讲述的互动性来说,学生从自读自讲,逐步进阶到向同学讲述、听同学讲述、互动评价的交互学习。学生在真实的语言实践中不断进阶,提升了“语言运用”这一核心素养。

有了任务一的铺垫作为基础,任务二“历史故事我来演”则呈现出了更为开放的交互学习状态。“尝试模仿改编课文片段”需要学生以小组合作的形式,分享自己对课文的理解,为改编课文提出自己的建议,并与同伴协商,锻炼了学生的思维能力。“演一演历史人物故事”从组内交互学习进阶为组间交互学习。而班级内展示的时候,不同的小组之间进行交互点评,使学生的语文学习投入度到达高峰。

任务三“我的故事我来写”为写作任务,指向了对学生的“语言运用”与“审美创造”核心素养的培养。这一任务重新引导学生回归建构学习方式,调动自己所积累的词句素材,表达“心儿怦怦跳”时的感受,将故事写下来。

(三)立足学情分析语文学习投入度现状

教师在设计单元整体学习活动时,不仅要考虑教材与新课标的要求,还要立足学情分析学生现状,针对差异化学情调整活动内容或要求,减少低效学习行为,制订更贴切的学习投入度提升方案。

例如,某班级内约有5名学生语文学习投入度较低。他们仍倾向于采取被动学习的方式,依赖于听同学发言与教师讲授,认知过程往往停留在“记忆”阶段。教师若要求他们“生动地讲述故事”,进行交互学习,是很难实现的。他们只能在其他同学热闹的互动中隐藏自己的被动学习状态,学习效率较低。这时,教师可以针对他们的学习能力,邀请其依据口语交际评价表中的要求,为讲故事的同学画星,写出一句点评语。这样可以使原本被动学习的学生,向主动甚至建构的学习方式迈进。

与此对应的是,另外3名语文学习投入度较高的学生。他们能很快熟悉课文,汉字书写的正确率也较高,能迅速从主动学习过渡到建构、交互学习。这时,教师可以适当减少他们抄、读的任务量,设置有拓展性、有挑战性的任务,鼓励他们充分运用交互学习方式,提升班级整体语文学习投入度。

三、总结与思考

ICAP学习方式分类学将目光聚焦在学生的“学”上,而不是只盯住教师用什么方法。这改变了我们对教学方法主动与否的传统偏见。在ICAP框架下,小学生的语文学习方式及其对应的外显的学习表现有了较为明晰的对应关系。这对于想要提升学生语文学习投入度的教师而言,有了便于调整学习活动设计的着眼点。

【参考文献】

[1]王志军,冯小燕.基于学习投入视角的移动学习资源画面设计研究[J].电化教育研究,2019(6).

[2]崔佳,张昕,王海旭.基于ICAP理论的翻转课堂学习参与度提升研究[J].中国成人教育,2021(23).