系统融合:小学语文习作单元整体教学探索

【摘要】素养导向的小学语文习作单元整体教学,纵横研析,上下贯通融合教;整体架构,任务驱动融合学;综合考量,全程伴随融合评。通过这些措施,系统融合教、学、评,直接指向学生习作能力的培养,达成语言、知能和情思等多方面、多层次的综合发展。文章以统编版语文四年级下册第五单元教学为例,探讨系统融合教、学、评,借助习作单元整体规划,整体推进学习任务,优化重组学习内容,建立核心素养与课堂教学的内在联系,从知识理解掌握的浅层次走向情境应用的深层次。

【关键词】系统融合小学语文习作单元单元整体教学

素养导向的小学语文习作单元整体教学,以单元为单位,通过系统融合教、学、评,直接指向学生习作能力的培养,达成语言、知能和情思等多方面及多层次的综合发展。统编版语文四年级下册第五单元是习作单元,教师要紧扣单元特质,精准定位,整体推进真实有进阶的学习任务,在活动中培养学生“按游览顺序写游记”的关键习作能力,促进学生核心素养的发展。

一、纵横研析,上下贯通融合教

统编版语文四年级下册第五单元是习作单元。单元导语“妙笔写美景,巧手著奇观”,既体现出习作单元的独特属性——读写共融,情思同构,又展现出本册习作单元的个性之处——让学生在读写中赏游美景,在表达中再现山河奇观,进而提升阅读与鉴赏、表达与交流的能力。

(一)横向联系,统整单元知识体系

本单元以“奇”字串联四篇写景文章,分别为两篇精读课文《海上日出》《记金华的双龙洞》和两篇习作例文《颐和园》《七月的天山》。《海上日出》以日出“变幻”的奇景,抒发巴金赴法求学时的高远愿景;《记金华的双龙洞》以作者叶圣陶游双龙洞体验之“奇”,凸显了孔隙等景物特点;《颐和园》呈现出一步一景皆自然,浑然天成可称“奇”;《七月的天山》以“移步换景”方式,展现了新疆天山的“奇”景。

“交流平台”以学习伙伴交流的形式进行写法梳理,引领学生在文“游”山河中边赏边学、妙笔生花:可以按游览的顺序来写,也可以按景物变化的顺序来写;要把特别吸引自己的景物作为重点来写。

“初试身手”提取单元语文要素,进行语境再造,通过两项练习,让学生尝试迁移运用,初步掌握按顺序写景物的方法,为单元习作作好铺垫。

“习作”转化并落实了单元语文要素,要求学生以“游”为题写一篇游记,要按照游览的顺序写印象最深的一个地方,着重写出景物的特点。学生在实践运用中完成习作。这是本单元核心的学习成果。

单元各板块内容相互关联,引领学生学习不断进阶转化。每个板块的内容安排,目标都集中指向学生习作能力的培养。精读课文将单元语文要素整合,指引学生在读中学写;“交流平台”是要素融合,方法梳理;“初试身手”创设尝试运用的情境,迁移练笔;“习作例文”是活化要素,范例引路,借助典型批注体悟写法;单元习作是学生实践运用的平台。

(二)纵向梳理,贯通语文能力体系

根据本单元语文要素,即阅读要素“了解课文按一定顺序写景物的方法”,习作要素“学习按游览的顺序写景物”,笔者纵向梳理了统编版语文教材中习作单元和写景单元的语文要素和单元内容:二年级上册第四单元安排了《黄山奇石》《日月潭》《葡萄沟》等文章,习作话题为“学写留言条”,语文要素是“能根据实际情况写留言条”;第六单元安排了《富饶的西沙群岛》《海滨小城》《美丽的小兴安岭》等文章,习作话题为“这儿真美”,语文要素是“试着围绕一个意思写”。四年级上册第一单元安排了《观潮》《走月亮》《现代诗二首》《繁星》等文章,习作话题为“推荐一个好地方”,语文要素是“推荐一个好地方,写清楚推荐理由”。四年级下册第一单元安排了《古诗词三首》《乡下人家》《天窗》《三月桃花水》等文章,习作话题为“我的乐园”,语文要素是“写喜爱的某个地方,表达出自己的感受”;第五单元安排了《海上日出》《记金华的双龙洞》和习作例文《颐和园》《七月的天山》等文章,习作话题为“游”,语文要素是“学习按游览的顺序写景物”。五年级上册第七单元安排了《古诗词三首》《四季之美》《鸟的天堂》《月迹》等文章,习作话题为“即景”,语文要素是“学习描写景物的变化”。

联系之前学过的相关内容,贯通统编版语文教材有关的写景习作,笔者发现螺旋上升的习作升格能力体系,即留心观察写→围绕一个意思写→写出最独特的地方→写景有顺序→写景有变化,以上内容都要求“写清楚”。在三年级上册第六单元“这儿真美”和四年级上册第一单元“推荐一个好地方”中,学生已经初步学习了围绕一个意思写景物以及写清楚推荐一处景点的理由,而按照游览的顺序写景物在教材中则是第一次出现。

通过梳理统编版语文教材“按顺序写清楚”的习作安排,笔者发现二年级下册第四单元看图写话,要求学习“按时间顺序来写话”;三年级下册第四单元和四年级上册第六单元学习把活动过程写清楚;四年级下册第五单元第一次提出了“按游览顺序写清楚”并写出景物特点的要求;五年级上册第七单元进一步提出“把景物变化写清楚”。由此可见,统编版语文教材贯通语文能力体系递进编排,直指“按顺序写清楚”的习作能力发展。

基于语文要素研析,笔者提炼出本单元学习的大概念:按照游览的顺序、景物变化的顺序描写景物,有助于厘清文章的写作线索;以游览的顺序,突出重点景物的特点写一篇游记,能记录生活中的美好。

(三)关联学情,明确单元学习目标

通过观察描写一处景物和介绍一个景点,四年级学生已经有了一定的基础,而按照游览的顺序写多处景物则是第一次接触。本单元习作“游_____”,则要求学生按照游览的顺序把游览的过程写清楚。通过教材先后安排的文本特点及习作要点可以看出,学生开始由构段逐渐转向谋篇。

教师可以采用课前“预写”的形式,了解真实的学情。学生在单元学习之前,先根据习作要求写一篇游记。教师收集学生初写的作品,进行统计分析,发现学生写游记存在的主要问题及其原因:一是游览顺序没有理清楚,导致写作思路不清晰;二是地点转换生硬,导致过渡不自然;三是重点景物描写不充分,导致景物特点不鲜明。本单元学习要解决以上三个问题,就要根据教材编排特点,整体规划,重组内容,着力培养学生按游览的顺序描写多处景物的能力,以“慢镜头”的形式描写重点景物的特点;借助承接词、过渡句,让表达更自然流畅,表现身边的美。

笔者根据习作单元编排特点,关联具体学情分析,确立如下单元学习目标:

(1)通过随文认读“扩”“刹”“浙”等9个汉字;在具体语境中读准“荷”这个多音字;提笔即练字,能认真书写“霞”“簇”等25个汉字,书写“清静”“夺目”“聚集”等26个词语。

(2)通过阅读赏析,了解作者按照游览顺序或景物变化的顺序描写景物,能体会并提炼出抓住景物特点写清楚的方法。

(3)结合精读课文和习作例文,梳理并交流按一定顺序写景物的方法。

(4)写作时能把自己印象深刻的景物作为重点,按游览顺序写一篇游记,写出景物特点;能与同伴交流习作,进行评改,提出自己的修改意见。

二、整体架构,任务驱动融合学

教师要整体架构单元学习,与实际情境深度融合,以任务驱动学生学习语文,提升思维品质,优化学习过程。单元教学伊始,教师创设情境:“同学们,祖国山川秀美,到处都有迷人的景色。巴金用妙笔写下了海上日出的雄伟壮观,叶圣陶爷爷用巧手记录了游金华双龙洞的惊险、神奇。相信你也游览过很多令你印象深刻的地方。本学期,学校为四年级组织了一场‘我眼中的壮美山河’分享会,届时需要你向同学们介绍一个地方,将大自然中的美景与大家分享,相信在活动中,你会开阔眼界,多形式领略祖国的大好河山。”

(一)任务驱动,链接主题与活动

教师根据本单元的学习内容、学习目标、学习资源和学生实际,以单元学习主题“文‘游’美景,妙写山河”统领整个单元的学习(图1),下设三个具有进阶意义的学习任务,架构整个单元的学习,最终完成情境任务——在分享会中展示“我眼中的壮美山河”,打破了传统教学的壁垒,又设置了与之相匹配的、紧扣教材的层层递进的语文实践活动,促使本单元整体任务的高品质完成。

单元学习任务为学生提供了清晰的学习路径、灵活的学习方式,链接了学习主题与活动。

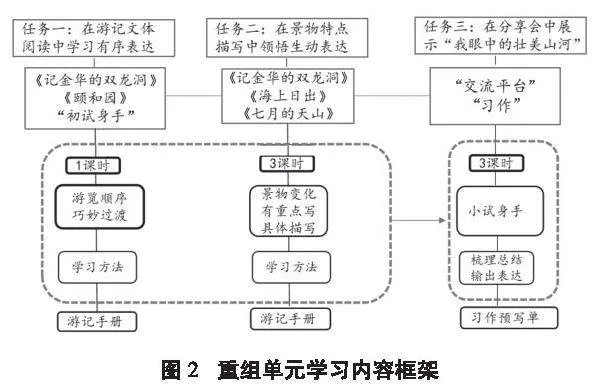

(二)重组内容,融合阅读与写作

习作单元直指习作能力的培养,单元学习的重要成果即写好单元习作。结合本单元教材的特殊性以及班级学生预写的实际学情,教师灵活调整了本单元学习内容的先后顺序(图2)。教师基于按顺序写游记的要求解构单元内容,将多个相关例子放在一起,引导学生对比学习,概括提炼,归纳共性,体会表达,学习方法。在学的过程中,进行随文读写融合训练,学生逐步将习得的写景的语言与方法运用到实际写作与修改中。

本单元的习作为“游 ”,是一篇游记体裁。《记金华的双龙洞》是一篇经典的游记散文,从中可赏、可学的内容很多,是学生学写游记的典型范本。根据学生学写游记的真实需求,笔者在整体设计单元学习活动(表1)时,将第二篇精读课文《记金华的双龙洞》提前至第一课学习,由单元习作要求导入,以终为始,逆向设计,学习任务驱动,助力学生从不同角度阅读同一文本,为写而深入读,由读完善写,读写高度融合。

纵观单元学习活动的整体设计,抓住游记的游览顺序,凸显景物的鲜明特点,学生有层次地学习游记这一类文本最具语文核心价值的内容,发展自己“写游记”的关键能力。

三、综合考量,全程伴随融合评

(一)综合考量,逆向设计,评价引路

在学生学习之前,笔者综合考量单元学习大概念、单元学习目标、单元学习任务等,从多角度出发,逆向设计素养导向的单元学习评价(表2),并将评价贯穿在各个环节,使学生能懂、能用,帮助学生解决习作过程中可能遇到的困难,确保学生的学习始终朝着目标前进,助力学生得言习法,使习作单元学习任务真正“落地”。

(二)学评一致,评价伴随,能力进阶

在整个单元学习过程中,以素养导向的评价始终伴随,引领学生迁移运用并调整学习策略,体现出“真学习·见成长”的态势。实时的学情反馈,教师及时调整教学策略,以评价助力学生解决生成性问题。

1.边学边评

如学习活动二:画路线,理游览顺序。学生通过对《记金华的双龙洞》第1自然段的解读,了解游记的开篇会点明游览的时间和地点,提炼出写游记的第一个小妙招——开门见山。接着,学生重点学习作者按照游览顺序写游览双龙洞的过程。教学时,教师出示学生课前预习单中梳理出的四种不同的游览路线,引导学生结合游览地点所在的句子进行讨论,选出了正确的游览路线,并说清楚理由。学生通过板贴地点的形式,理解最后一句话,知道作者是按原路出洞的,提炼出写游记的第二个小妙招——写清路线。最后,学生结合描写作者行踪的语句位置特点,总结段首写明游览路线的前后承接之法,了解作者通过过渡句将游览地点进行自然衔接,提炼出写游记的第三个小妙招——自然过渡。学生边读边学边评,明确了按一定顺序写游记的评价要点。

2.边评边改

如学习活动三:巧过渡,妙用承接词。通过研判学生的预写习作,教师发现学生写景顺序不清楚、过渡不自然等问题。本节课的学习重点是按游览的顺序写游记以及过渡句的承接作用。于是,教师先指导学生找到过渡句中的承接词,又链接了习作例文《颐和园》一文中的过渡句及批注,明确了承接词在游记写作中的不同作用,最后让学生通过练写过渡句来修改自己的预写习作,对写景顺序、路线安排及过渡句的不合理之处进行了修改和优化。

跟着课文学写游记的方法:通过厘清游览路线和游踪,将游览路线图立体化;强调“过渡句,表转换”,按照游览顺序描写景物时,巧用过渡句,使景物的转换更自然;结合游览地的特点,学生能清晰、流畅地表达游览顺序。

3.读中评改

如学习活动四:赏美景,学“特点”写法。通过赏读美文,学生发现作者重点写了孔隙和内洞,作者通过描写自己的游览感受,写出了景物的特点;再结合自己游览的景点,突出重点景物的“奇”,写出自己的感受,表达内心的情感。学生边赏边学边提炼出“抓住景物特点有序表达”的方法,习得抓住代表性景物特点写的方法,再次修改习作预学单,把所见、所闻、所感写清楚。

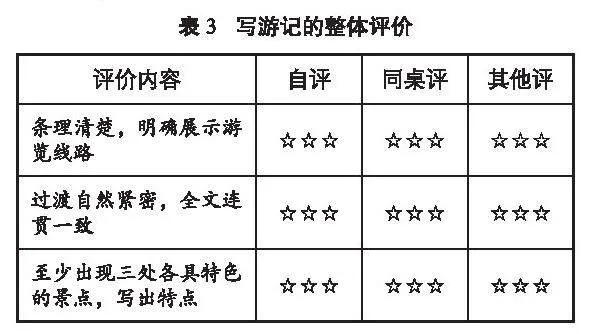

4.整体评改

学生在整体感知和鉴赏课文内容的基础上,一边厘清作者游览的顺序,有序了解各处景物特点,领悟作者是如何把重点景物写清楚的,一边整理出写游记的整体评价(表3)。学生从单篇学习方法走向单元读写融合,以评价全程伴随学习,提升习作单元整体学习品质。

单元习作时,学生根据写游记的整体评价,第三次修改习作预写单,在不断修改中,提升了按游览顺序写出景物特点的习作能力。

如上所述,在统编版语文四年级下册第五单元教学中,教师借助习作单元整体规划,对学习内容进行了结构化重整,通过课前学生预写、教师研判,课中学生从读到写,再到思悟改写,真正实现了听、说、读、写、思的自然融合,建立了核心素养与课堂教学的内在联系,从知识理解掌握的浅层次走向情境应用的深层次。总之,小学语文习作单元整体教学应遵循语文学习规律,发挥习作单元的独特作用,注重把握学生习作能力提升的基本规律,系统融合教、学、评,创造性地开展单元整体教学,促进学生核心素养的发展。

【参考文献】

唐静.“静”读“慧”思,“静”导“慧”写:四下第五单元教材解读及设计[J].小学语文教学,2022(21).