以创新素养提升为导向的“多维协同”控制工程硕士培养模式构建与实践

摘"要:针对控制工程硕士研究生培养模式存在的问题,结合学科特点及专业型硕士研究生的基本要求,给出以创新素养提升为导向的“多维协同”的培养模式的构建思路,从课程创新教育体系、优质导师和教学团队、科技融合育人、工程实践认知等方面进行培养模式的构建,形成较好的教学效果。

关键词:控制工程;培养模式;创新素养;多维协同;专业学位

中图分类号:C961"""文献标志码:A"""""文章编号:2096-000X(2025)01-0160-04

Abstract:Consideringtheproblemsexistinginthecultivationmodeformasterofcontrolengineering,combinedwiththecharacteristicsofthisdisciplineandbasicrequirementsofprofessionalmaster,theideaofconstructingthe\"multi-dimensionalcollaborative\"cultivationmodelorientedontheimprovementofinnovationliteracyisgiven.Fromtheaspectsofcurriculuminnovationeducationsystem,qualitytutorsandteachingteam,scienceandtechnologyintegrationeducation,engineeringpracticecognition,etc.,thecultivationmodelisconstruction,andagoodteachingeffectisformed.

Keywords:controlengineering;cultivationmodel;innovationliteracy;multi-dimensionalcollaborative;professionaldegree

当前,我国传统工程教育培养出的工程人才与当前社会经济发展新需求不相适应,迫切需要通过工程教育转型升级来培养新型的工程人才。工程类专业学位研究生作为高层次应用型人才的重要组成部分,在国家战略发展中具有重要作用,其创新素养的高低影响着我国工程教育和核心竞争力水平。习近平总书记在中央人才工作会议上明确强调,“要探索形成中国特色、世界水平的工程师培养体系,努力建设一支爱党报国、敬业奉献、具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的工程师队伍”。为此,各级政府、高校都相继出台了很多旨在培养、提升研究生工程素养的政策和文件。《教育部、人力资源社会保障部关于深入推进专业学位研究生培养模式改革的意见》《关于制订工程类硕士专业学位研究生培养方案的指导意见》和《卓越工程师教育培养计划》等都对立德树人引领的高质量工程人才培养提出了要求,明确指出要突出“思想政治正确、社会责任合格、理论方法扎实、技术应用过硬”的工程类硕士专业学位研究生培养特色,打造应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才,凸显了创新素养提升的重要性。

建立创新型国家需要培养大批不同类别、不同层次的创新人才,为国家和社会培养各类高素质创新人才是我国高校的重要任务[1]。研究生是高校、科研院所的高层次人才,是我国建设创新型国家的生力军。当前,国家加快实施创新驱动发展和协同培养人才的战略对工程硕士研究生教育提出了新的要求与挑战。特别是,创新能力和工程素养提升已经成为人才培养的重要目标。专业型学位是相对于学术型学位而言,以专业实践为导向,注重实践能力和应用能力的培养[2-3]。此外,国内对于以创新素养提升为导向的工程类专业学位硕士研究生培养模式研究的成果也是日渐增多。曲强等[4]针对电子信息类控制工程领域专业学位研究生的实际,按照研究生新需求,从新工科对学生个人效能、知识能力、学术能力、技术能力和社会能力的要求出发,构造了面向经济社会发展和行业创新发展需求的控制工程领域专业学位研究生课程体系。杨斌[5]以清华大学工程人才培养为例,指出工程类研究生培养要持续深化产教融合、汇聚校内外资源,围绕培养目标和定位重塑课程体系、强化能力拓展、提升职业素养。宋强等[6]对“新工科+工程认证+双一流”背景下地方高校材料卓越工程师培养实践教学体系构建进行探索和实践。吴宝华等[7]提出了全日制专业学位研究生工程素质的培养路径,以此来提高专业学位研究生工程素养,强调了实践环节与技术创新融入的重要性和建立政产学研联合培养基地平台的重要作用。董宏丽等[8]以控制专业研究生培养为例,研究了“双创型”研究生培养的基本模式,包括人才培养目标确定、课程体系构建、教学方法改进、考核方式改革、“双创型”师资团队建设。杨桂华等[9]建立了“赛学研”一体化研究生创新实践平台。吕霞付等[10]解决了控制工程专业学位硕士研究生培养遇到的培养方案和目标实施过程中问题,提出了“卓越计划”下的改革措施。

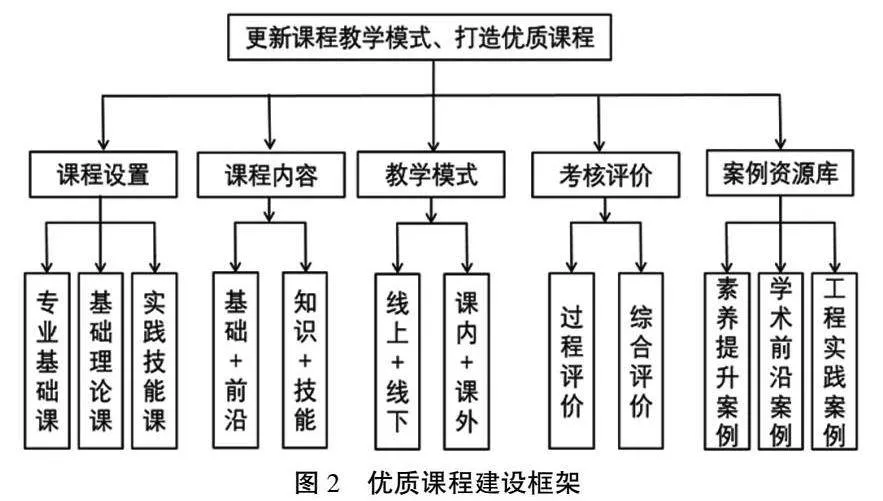

基于上述分析,我们需要培养具备扎实的专业知识和实践能力的高级专门人才,能够适应当前社会的快速发展和职业需求的变换。为此,针对临沂大学(以下简称“我校”)控制工程专业硕士培养模式缺乏创新、导师学科交叉和集体优势不足、工程认知和工程实践缺乏等问题,根据《教育部、人力资源社会保障部关于深入推进专业学位研究生培养模式改革的意见》,本文通过建设课程创新教育体系、打造多学科交叉融合的优质导师和教学团队、构建科教融合协同育人机制、建立了产教和校企深度融合的工程实践培养体系等,形成了“优质课程打造+导师团队建设+科教融合育人+工程实践认知”的多维协同制工程硕士人才培育模式,如图1所示。

一"控制工程硕士培养模式存在的问题

课程教育体系不完善:在整个课程教育体系中,课程设置沿用了学术型研究生的模式,缺乏对专业学位的充分了解,并没有从专业学位型研究生的培养特点出发,培养模式中存在理论与实践的不平衡,培养计划过于注重理论知识,而缺乏实践环节。整个研究生的培养过程中,校内教师占主要地位,校外指导教师较少,没有和企业形成良好的沟通机制,而绝大部分校内教师的实践经验少,实践水平较低,在教学过程中重视理论知识的传授,不能达到专业学位型研究生的培养目标。同时由于控制工程领域的学科前沿和最新技术的不断发展和更新,使得现有的课程设置和教材可能滞后于最新的研究进展和实践应用,导致学生不能够及时地了解和应用最新的研究成果和技术进展。而在专业学位型硕士研究生的培养过程中,创新能力的培养往往不够重视。学生更多地接受现有知识的传授和应用,缺乏自主思考和创新的能力。这在当前快速变化的社会和职场环境下可能会成为一个问题。

教研导师团队作用不明显的问题:新工科背景下控制工程研究人才需要具有多学科交叉背景,例如计算机科学、机械工程等等。在人才培养过程中,忽略了跨学科能力的培养,研究生课程通常会围绕特定的学科领域进行,这导致学生在专业知识上有一定的深度,但是缺乏跨学科的视野和综合能力。与此同时不能很好地将导师团队中各位教师的研究工作融合到教学过程中,教师往往各自为战,很难提升学生对知识的全面理解,导致研究生在处理复杂问题时缺乏综合性的思维和技能,使得研究生教学、研究和实践的指导都比较困难。同时在整个的培养过程中,导师与学生缺乏足够的互动沟通,学生在整个研究过程中得不到充分的指导和支持,导师缺乏对学生个性化的培养和职业发展建议。

工程认知不足和实践能力弱:控制工程研究生属于专业型硕士,最终目标是解决实际问题并应用于实际工程中,应该立足工程实践,由于教学体系的不完善,缺乏与工程实践紧密结合,在教学过程中注重理论知识的学习和研究,而缺乏与实际工作相结合的实践环节,这导致学生在实践操作和解决实际问题的能力上存在一定的欠缺,他们可能在实际工程项目中遇到困难时无法灵活应对,缺乏解决问题的实际经验。同时在培养过程中不能很好地与校外企业交流,实习基地较少等,不能给学生提供很好的实践条件和机会,使得学生的实际操作能力和解决实际问题的能力不能得到有效的提高。

二"控制工程硕士培养模式的构建

针对我校控制工程专业硕士培养中的上述问题,以创新素养提升为导向,构建并实践了“多维协同”的一体化人才培养模式。

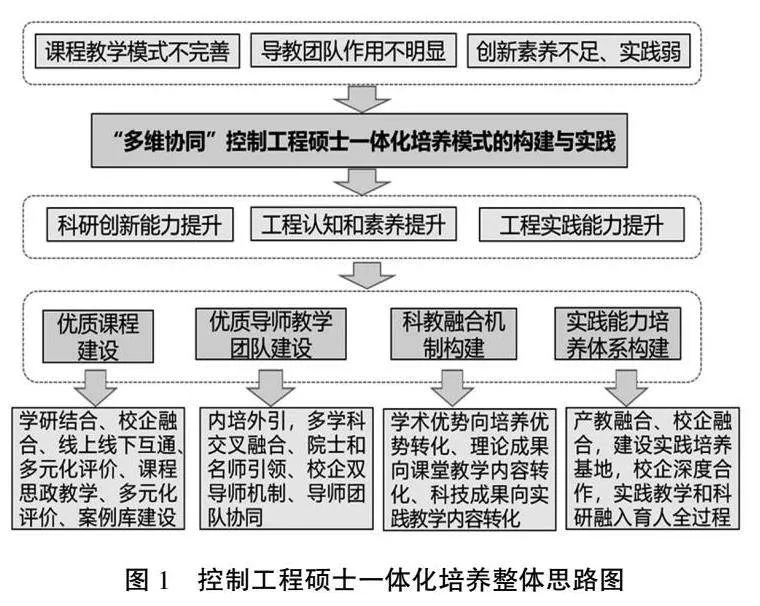

推进课程教学改革,打造优质示范课程体系(图2)。基于校企深度合作、校内多学科交叉,完善课程方案,建设专业基础课、基础理论课、实践技能课三位一体的课程体系。对于基础课程,学生应该学习数学、物理和工程学等相关学科的基础知识,包括微积分、线性代数、电路原理等,此外还应该学习控制理论的基础知识,如控制系统分析与设计、数字信号处理等;针对专业课程,学生需要深入学习控制工程的核心课程,包括现代控制理论、优化方法、鲁棒控制等,通过学习这些课程,学生能够更好地理解和掌握控制工程的基本原理和方法,并且具备分析和设计控制系统的能力。同时将“基础+前沿”“知识+技能”融入课程,有目的性地建设工程素养、学术前沿、工程实践类案例资源库,更新课程和教学内容。重视“线上+线下”“课内+课外”,丰富教学手段,构建新的多样化教学模式,将混合式教学、案例式教学、讨论式教学等融入课堂,坚持以学生为主体,以创新培养和工程意识培养为中心。进一步构建校内导师、企业导师、教学名师、青年博士、高年级研究生为主的评价团队,逐渐形成多角度、全方位的考核机制来评价学生的科研创新意识和素养提升水平,规范过程性考核,提高教研效能。

多学科交叉融合,建设高水平导师和教学团队。①依托学校人才引进政策,大力引进有学术影响力的俄罗斯工程院院士、长江学者、泰山学者等优秀人才作为团队带头人;②遴选高水平博士作为研究生导师,定期召开导师培训会、教学研讨会,参加国内外教研会议,进修访学等多渠道提升导师的教学能力和指导水平;③整合不同科研和学科背景的导师,成立学科小组,确保学生能够接触到多个学科的知识和拥有不同的视角;④聘请高水平企业工程师和技术研发人员担任导师和教学团队成员,在完善培养方案、课程应用指导、工程实践教学、工程技术研发方面发挥作用。

深化科教融合,以科研促教研、以教研促教学。①依托1个国家级学术交流平台、2个省高校重点实验室、3个临沂市工程技术中心等,建立了科研反哺教学、科教融合的育人机制。②科研条件的优势促进培养质量的提升,学生在地方高校就有机会参与国家项目研究课题,实现了学术优势向培养优势的转化。导师团队将近年来IEEETAC等发表的高水平成果作为课堂教学案例,将出版的学术专著作为主要教材用于研究生教学,开设了具有前沿性和交叉学科特点的信息科学学术前沿讲座等专业选修课,将自主研发的智能环境控制系统、机械手套机等作为研究生实践教学的条件,实现了科技成果向实践提升转化。③为确保学生的学习和发展,建立良好的学术指导和导师制度。导师负责指导学生的学术研究和发展方向,并提供相应的指导和反馈,导师帮助学生设定学习目标,监督研究进展,并提供专业的建议和指导。

提升工程素养,建成多层次实践培养模式。①开设跨学科的课程与项目,让学生能够接触到不同学科的知识和方法,通过与其他学科的交叉,培养学生的综合能力和解决复杂问题的能力,同时为学生提供创新创业教育,培养他们的创新思维和创业能力,组织创业实践活动,创新设计竞赛等,鼓励学生将所学知识应用于实际项目,并培养他们的创新意识和实践能力。②与山东临工工程机械有限公司等建立了研究生联合实践培养基地,重点面向企业和生产一线,进行实践、互访和交流,提升了学生解决实际问题的能力。③在培养过程中引入多种实践环节,融合校内竞赛、企业实习、一线研发和实验室实践等,设立多层次全方位实践环节,通过要求跟踪和强化训练,强化实践效果。通过与实际工程项目的接触,学生可获得真实的工程实践经验,提升解决问题和团队合作能力。

三"“多维协同”的一体化人才培养模式的成效

创新素养提升全过程覆盖体系应用,显著提高研究生培养质量。近年来,研究发表高质量学术论文48篇,其中SCI检索17篇。发表EI检索会议论文29篇,培养出山东省研究生成果奖获得者1人,校级研究生成果一等奖2项、国家研究生奖学金获得者2人,7人考取东北大学、北京理工大学等高校的博士生,指导授权专利8项,获国家级学科竞赛奖励10余项,育人效果显著。依托1个国家级学术交流平台、2个省高校重点实验室、3个市工程技术中心等,科研条件的优势促进培养质量的提升,指导研究生自主研发了智能控制系统、机械手套机等控制系统,已投产使用并产生效益,学生的实践创新能力得到了提升。

教学相长,教师教学和研究能力明显提升。①近年来,获批省研究生质量提升计划项目1项,获批案例库建设项目4项,课程思政示范课程2门,优质研究生课程2门,发表教改论文10余篇。获得研究生教育教学成果奖1项,第二届“智慧树杯”课程思政教学大赛二等奖1项、首届智慧树杯混合式教学创新大赛二等奖1项。山东省高校青年教师教学比赛一等奖1人,临沂大学青年能手2人。②各施所长,聚焦拔尖创新,以工匠精神为引领,着力营造良好的学术生态,激发学生成长成才内生动力,培养学生的学术与创新能力,带领学生做真实世界的自动控制研究。近年来,团队先后主持省部级以上研究课题20余项,其中国家自然科学基金7项,2021—2024年发表控制理论与应用期刊论文50余篇,其中IEEETrans.系列论文18篇,先后获得第九届淮海科学技术奖、山东省自动化学会自然科学一等奖、山东省高校科学技术奖等科研奖励15项。③组建研究生导学团队,充分发挥“导师组”优势,遵循科研自身规律和人才成长规律,实行青年导师联合培养模式,利用互补聚合效应,打造和而不同、兼容并包的学术共同体,形成了稳定的团队合作与管理模式。目前,获批山东省高等学校“青创科技计划”团队2个、山东省高等学校青创人才引育建设团队1个。团队始终贯穿“价值引领、知识探究、能力建设、人格养成”的培养理念,构筑起培养全面发展人才的教学育人体系,为培养优秀人才不断奋斗。

四"结束语

本文考虑控制工程专业硕士研究生综合能力的提升,为了适应社会和职业的需求,构筑起培养全面发展人才的教学育人体系。所构建的以创新素养提升为导向的“多维协同”控制工程硕士培养模式,为地方高校培养兼具创新能力和工程素养、解决复杂科学与工程问题能力的高素质研究生人才提供了先行样本,促进了控制工程专业型硕士研究生教育的持续改进和创新发展,有助于培养出更多具备实践能力、创新能力和应用能力的高素质专业人才。

参考文献:

[1]李又兵.地方高校工科特色专业分层次人才培养模式构建与实践——以重庆理工大学材料成型及控制工程专业为例[J].重庆理工大学学报,2016,30(11):112-117.

[2]张瑞成,陈波,陈至坤.控制工程全日制专业学位型硕士研究生培养模式的构建与实践[J].教育教学论坛,2014(42):175-177.

[3]曲强,陈雪波,贾玉福.控制工程专业学位硕士研究生培养模式的构建[J].教育教学论坛,2016(24):33-34.

[4]曲强,陈雪波,李琦.新工科背景下控制工程领域专业学位研究生课程体系建设[J].教育教学论坛,2020,456(10):247-248.

[5]杨斌.促产教深度融合让“专业更专业”加快建设中国特色、世界水平的卓越工程师培养体系[J].学位与研究生教育,2022(9):1-8.

[6]宋强,胡亚茹,杨媛,等.“新工科+工程认证+双一流”背景下地方高校材料卓越工程师培养实践教学体系构建[J].高教学刊,2022,8(25):6-9,13.

[7]吴宝华,牟宏晶,张辉.全日制专业学位研究生工程素质培养探析[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2017(6):57-58.

[8]董宏丽,宋金波,邵克勇,等.“双创型”研究生人才培养模式研究——以控制类学科为例[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊),2020(11):136-138.

[9]杨桂华,张烈平,李怀晖.基于创新能力培养的“赛学研”一体化研究生创新实践平台建设——以桂林理工大学为例[J].高教学刊,2023,9(9):73-76.

[10]吕霞付,罗莹琼,王平,等.“卓越计划”下的控制工程全日制专业学位硕士研究生培养遇到的问题及思考[J].高教学刊,2017,60(12):54-55,57.

基金项目:教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会教育教学改革研究项目“厚植工程伦理的《现代控制理论》课程思政‘三层五维’协同育人模式改革与实践”(2024021);山东省研究生教育教学改革重点项目“‘两驱三融多协同’地方高校控制工程专业硕士能力本位培养模式构建与实践”(SDYJSJGB2023018,鲁教研函〔2023〕18号);2024年山东省一流本科课程“《现代控制理论》”(鲁教高函〔2024〕11号);2023年山东省研究生优质课程“《工程伦理》”(SDYKC2023196,鲁教研函〔2023〕17号);2023年临沂大学研究生课程思政示范项目“《工程伦理》”(SZKC22004)

第一作者简介:陈向勇(1983-),男,汉族,山东临沂人,博士,教授。研究方向为复杂网络与复杂系统控制理论的研究和教学。