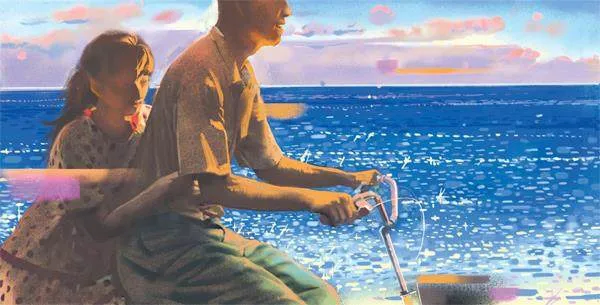

初恋

那天早上,少女跟前两次一样,坐在少年的自行车后座上从小岛往回赶。铁制的后座上什么都没有铺,每次自行车震动时,少女瘦瘦的屁股就会疼。

“疼吗?”

“嗯。”

“疼得厉害吗?”

“没事。”

“疼得厉害你就说。”

“就一点点疼。”

他们摇摇晃晃地沿着海边道路前行。为了帮少女练习骑自行车他们才上了岛,今天算是第三天。连接岛和陆地的桥很窄,有二百米长。岛上没有大车行驶,顶多就是拖拉机和手扶三轮车。之前,他们在这条沿着海湾的海边公路上学骑自行车,少女本来骑得很好,可是一有大车出现,她就会失去平衡。

这一天,少女终于不靠别人扶,从头到尾独自骑了数百米,虽然车把手摇晃得厉害,脚却一直有力地踩着踏板。少年喘着粗气,在自行车后面边跑边喊。

“很好!

“很好!

“太好了!”

少年的喊声越来越远,少女隐隐有些不安,想回头看看,又怕一回头会失去平衡,所以一直看着前方骑行。当她蓦然回首,远处的少年已经缩成照片中的影像那么大,在炎热的空气里,气喘吁吁地沿着土路跑来。

他们从海边公路左拐进了这条沿着田埂铺成的土路。夏季阳光灼人。干燥的沙子扬起灰尘。一辆卡车鸣着喇叭跟着他们驶进了土路。卡车很宽,几乎占满了整条道路。

“该往哪儿躲?”

卡车紧跟在他们后面,道路坑坑洼洼,少年没时间也没地方停下自行车。道路的外侧是很深的垄畔。

“要抓紧啊。”

“小心啊。”

“别担心。”

少年的肩膀和腿部加大了力量,为了不掉进垄畔,他使出浑身解数和卡车保持安全距离,尽量让自行车在道边行驶。卡车从他们身旁擦过,速度很快,离他们就那么一点点。

卡车完全驶过后,少年长出了一口气,使劲踩着脚踏板驶向路中央。他不知道刚才在躲避卡车的时候,少女的脚面被带刺的树藤深深地扎伤了,而且在自行车前行的过程中又多了三道伤痕,现在正在流血。少年并不知道少女此刻正咬紧牙关,强忍疼痛。

过了一会儿,少女想要停下来。少年停住自行车,这才看到少女脚背上的伤痕和血迹,少女一瘸一拐地从后座下车,笑着说:

“没事。”

“这怎么搞的!”

少年勃然大怒,不是冲少女,而是冲自己,他恼怒得额头通红,像马上要哭出来一样。

“不要紧,不是你的错。”

“真是的,真该死。”少年捶打着自己的胸膛,“对不起。真的对不起。该怎么办啊?怎么办才好!”

“回家擦点药就行。”

话虽那么说,可是伤口又辣又疼,泪水在少女的眼眶里打转,脚背上也不断渗出血滴。

几天后,少女离开了那个他们逗留了一整个夏天的海边小村,回到自己原本生活的城市。秋季学期结束后,她又搬到更大的城市。之后她再也没见到少年。

三十岁那年冬天的一个晚上,当年那个少女坐在盥洗台前洗脚,突然,她停住不动了。脚面上当年的伤痕早已愈合,没留下任何痕迹。只有那天的阳光——那个带刺的树藤锋利地划破脚面,让她痛得咬紧牙的早上,照射在大海、水田和土路上令人眩晕的阳光,直直地透进她冰冷的脚背。

(棉棉摘自四川文艺出版社《植物妻子》一书,黄思思图)