职前教师学科教学知识的认知:困境、原因与改进策略

摘要:职前教师学科教学知识的认知包括学科知识认知与教学实践两个层面。研究基于9位职前教师的27次反思报告,运用质性研究方法,通过分析职前教师对学科知识的诠释、重组、呈现,探究职前教师学科知识认知与教学实践之间的关系,并阐释职前教师学科教学知识的认知困境与原因。研究发现,如果职前教师未能意识到学科知识的独立性和专业性,则很难恰当地将学科知识融入教学实践,以致教学实践中存在学科知识欠缺的现象。故教师培养者应补充相关的学科知识,以帮助职前教师形成合理、整体、全面的学科教学知识;职前教师应深化、重组学科知识认知,调整审视教学内容的视角并在教学实践中恰当地呈现学科知识。

关键词:职前教师;学科教学知识;学科知识认知;教学实践;反思报告

中图分类号:G451

文献标识码:A

文章编号:2095-8129(2025)01-0020-08

基金项目:宁波市社科基地项目“教育硕士研究生的学科知识认知与教学实践关系的质性研究”(JD6-345),项目负责人:郭学君。

作者简介:1.郭学君,哲学博士,宁波大学教师教育学院讲师;2.林林(通讯作者),哲学博士,上海财经大学国际文化交流学院副教授;3.李娜,哲学博士,华中师范大学数学与统计学学院副教授。

关于教师知识的研究,经历了从一般层面探讨教师具备的教学知识到具体关注学科教师具备的学科知识、学科教学相关知识的过程[1]。其中,舒尔曼(Lee S.Shulman)提出的学科教学知识(Pedagogical Content Knowledge,简称PCK)为探究学科教师的教师知识提供了重要的理论依据。职前教师作为教师队伍重要的储备力量,在准备成为教师的过程中对学科教学知识的认知和作为“育人”资源与手段的[2]学科知识的认知,影响着教师在教学实践中教学内容的选择与处理[3]及教学能力的提升[4]。因此,职前教师对学科教学知识持何种认知和可能存在的认知困境,成为探寻职前教师专业良性发展的关键。

一、关于学科教学知识的研究

作为教师专业发展关键的学科教学知识[4],指向的是教师依据自身对于学科知识的掌握与理解,经由教学思维的筛选与转化,以特定的教学活动或教学方式为媒介,合理地呈现在学生面前的内容知识[5],包含了教师的学科知识认知和教师的教学实践两个层面。其中,教师学科知识认知指的是教师在了解、掌握学科中经常教授的范围,主题中蕴含的相关概念、术语等知识的基础上,形成的关于此类知识的观点、态度。教师的教学实践指的是教师将学科知识经过教学思维的重新组织后呈现出来的内容[6]。在教师的教学实践中,教师关于学科知识的认知多以教学内容的形态呈现,目的是方便教学对象的接受和掌握。教师的学科教学知识具有以下3个特性,即“1. 教师对特定学科内容的理解,特别是指在学科中教师经常教授的范围和主题。2. 教师对上述特定学科内容表征的掌握和运用,如用什么形式(类比、举例、譬喻、图示和示范等)表现学科内容才是有效、最具说服力、最易令学生明白的。3. 教师对于学习和学习者的理解,如学生已有的概念、在学习某一特定内容之前的概念,对某方面的内容感到容易或困难、理解或误解,并且知道是什么因素影响他们的学习”[6]。关于学科教学知识的研究主要分为以下两类:

一类是从一般层面探讨学科教学知识内容及其分类。研究者主要借助问卷调查这一工具,将学科教学知识分为:学科知识,包括教师对于所教学的知识,对于学科内容层面和教学形式层面的知识都有足够的理解;一般层面的教学知识,即教师能依据学生的情况来选择相应的教学策略或者评价方式等;语境相关的知识,教师能根据学情来呈现教学所需的教学内容,能根据教学的语境来处理教学事件等[7]。关于学科教学知识内容及其分类一般层面的研究,不会聚焦于特定、具体学科的学科知识、学科教学实践,而是具有一定的普适性,这就与从学科教学这一角度来理解学科知识有着鲜明的区别。

另一类是从学科教学定位这一层面来理解具体学科的学科教学知识。如,科学教师的学科教学知识应包含以下9个方面的内容:理解和掌握科学能力获得过程;具备严谨的学术知识;了解学生观念的变化;运用特定的教学方式;运用以活动为主导的教学方式;探究式的科学学习;项目式学习;调查式学习;有指导的调查式学习等[8]。又如,数学教师的学科教学知识应分为3类:一是数学课程层面的知识,教师能够在理解学校课程的基础上制定学生的学习目标;二是依据数学教学的属性和学生学习的状况设计课堂教学的知识,即教师能够对有代表性的、典型的学生回答进行预测,并借助相应的教学方式来呈现特定的观点;三是促进教学和学生学习相关的数学知识,即教师能具备足够的知识去解释相应的观点,并能对学生的回应进行诊断等[9]。再如,语言类教师的学科教学知识,指的是教师需要具备一定的文学和语言素养,具备与学生学什么、怎么学相关的文学素养评价的知识,具备能推动学生文学、语言素养的以研究为基础的教学方法的知识,具备何时和如何使用相应的教学策略、教学方法等,以及当学生的文学素养得到发展时如何持续性地进行监督和干预等知识[10]。当从学科教学定位探讨不同学科教师的学科教学知识及其认知时,一方面需要明确学科的边界性和专业性,另一方面要关注教师是如何诠释、重组学科知识及在教学实践中又是如何呈现学科知识的。

二、研究设计

本研究以教师的学科教学知识为理论基础,以教师学科知识的认知和教师的教学实践为分析依据,运用反思报告这一研究工具,以职前教师如何筛选和转化学科知识及职前教师在教学实践中呈现了什么样的内容等为次级研究问题,去解释职前教师关于学科教学知识持何种认知及可能存在的认知困境这一主要研究问题。

(一)研究对象的独特性

研究选取9位职前教师为研究对象,按照姓氏首字母拼音的先后顺序,以S1到S9进行标注。她们均为学科教学(语文)的硕士研究生;女生;年龄在22~27岁之间,是某“双一流”大学的研一学生。9位职前教师在结束4年本科阶段的学习之后,依然选择成为学科教学方向的硕士研究生,这也就意味着她们有强烈的从教意愿(学科教学硕士研究生的就业方向多为学科专任教师)。由于研究对象为全日制的硕士研究生,其关于知识的积累和认知不是静止的[11],而是有一定的动态性和过程性。正如研究者会从以下4个方面来阐释职前教师的学习内在组成理论:(1)意义——学习需要体验:能够体验到人生和周围世界的意义;(2)实践——学习需要行动:能够结合共同的历史和社会资源、背景体系和视野等实施行动;(3)团体——学习需要归属感:要归属于一个社会团体,能在其中体现活动的价值和能力;(4)认同——学习要成为某个人:要在一个团体语境中,明白怎样的学习方式和内容可以影响和塑造我们[12]。职前教师在学习和积累知识的过程中,与所在的语境是一种互动的关系。一方面,他们需要结合自身关于知识的认知来体验和选择知识;另一方面,也须依托于所处的语境来纵向或横向加深对知识的理解,形成有关知识的认知。具体来讲,职前教师所处的语境中,教师培养者语境的创设和任务的设计会影响职前教师从何种角度理解教学和学科教学知识[13]。不仅如此,教师培养者向职前教师传达了何种知识[14],也会影响职前教师知识的积累和认知。本研究在结合研究对象语境独特性和动态性的基础上,先后收集了3轮数据,以求具体地、动态地了解职前教师学科知识的认知及其与教学实践之间的关系,以此来揭示职前教师关于学科教学知识可能存在的认知困境。通过对职前教师学科知识的认知与教学实践关系的分析与强调,也可使她们在未来的学习过程中,更加关注自身学科教学知识的学习、理解与运用。

(二)研究工具运用的过程性

本研究以反思报告为研究工具,原因在于:一是本研究涉及研究对象对学科知识的诠释、筛选与重组和她们对具体文本内容的理解、分析与运用,反思报告更适合解决本研究的研究问题;二是研究对象在撰写反思报告时对文字的筛选、组织和呈现,一定程度上能反映出作为未来学科语文教师的语言文字素养,也可为数据分析提供参考。

本研究在运用反思报告时,围绕不同的主题分3轮开展了数据收集。反思报告的主题从一般层面了解职前教师对教师应具备什么知识的认知,渐进地过渡到探究语文教师应具备什么样的学科知识,如何理解学科知识在教学实践中的呈现及其教学实践呈现了哪些内容等。第一轮反思报告收集到的数据关系到该研究能否顺利地展开。如在第一轮数据收集时职前教师未能意识到学科教学知识的重要性,那么该研究很可能就此止步。通过分析第一轮收集到的数据,职前教师普遍认为教师除了应具备与教学相关的知识,还应掌握与学科相关的概念、术语等学科知识,并强调了学科知识对于教师专业发展的重要性。基于此发现,才有了第二轮、第三轮(时间间隔约4周)的数据收集。

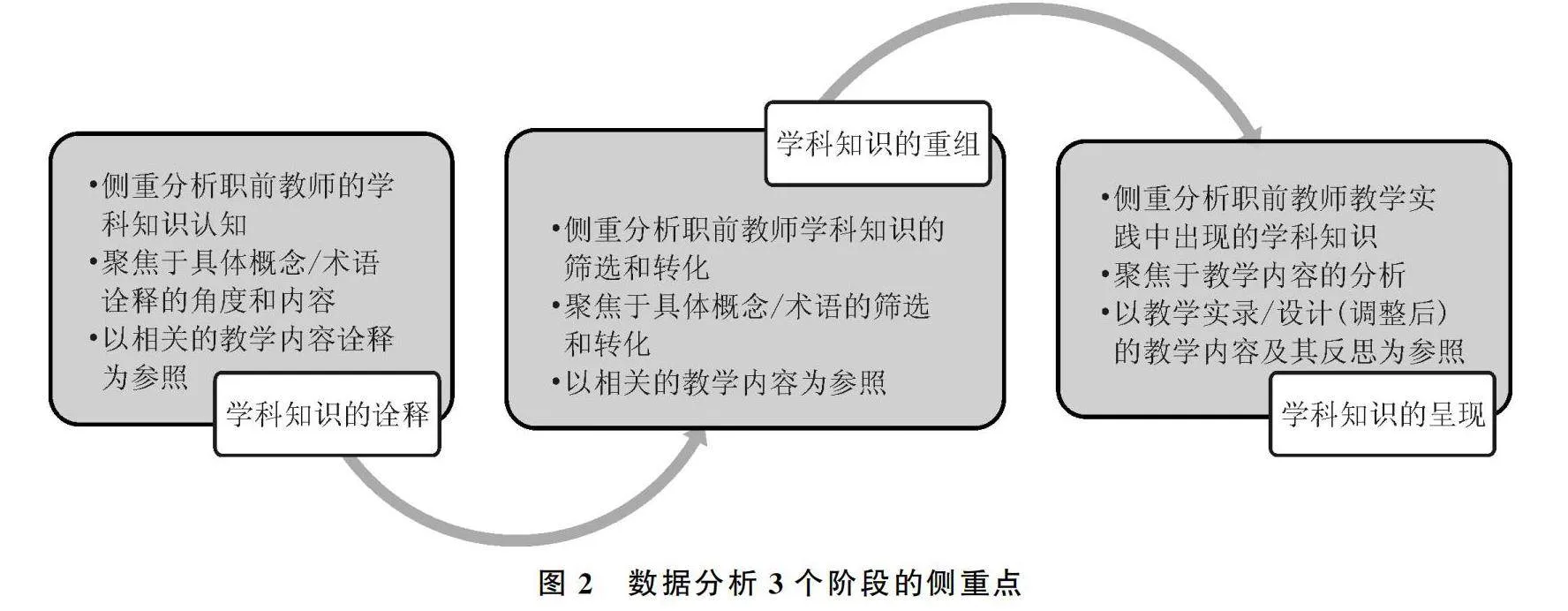

第二轮、第三轮收集到的数据是本研究数据分析的主要组成部分。第二轮反思报告的主题是要求研究对象围绕同一篇文章,选取一篇与之相关的文本解读和一篇教学设计/实录(可自己写,也可选择公开发表的文章),并谈一下自己的理解。收集职前教师关于文本的解读,旨在了解职前教师面对经常教授范围内的主题时具备了怎样的学科知识及对学科知识的认知;收集职前教师关于教学设计/实录中教学内容的阐释(教学设计/实录中的学科知识,主要是以教学内容形态呈现的),旨在了解职前教师在教学设计/实录中关于学科知识的定位和理解。通过初步分析第二轮收集到的数据,发现职前教师未能明晰学科知识和教学内容两者的异同。这一发现,也使得在收集第三轮数据时,要求职前教师对已有的教学设计/实录进行修改,标明修改的地方,并解释修改的原因(附上原稿及修改稿),以进一步验证和探究她们在教学实践中会关注哪些内容,是否会有意识地调整教学内容,并要求她们反思在教学实践中应呈现什么样的学科知识等,以此来探究职前教师的学科知识认知与教学实践之间可能存在的关系。3轮反思报告收集的内容与过程见图1。

(三)数据分析的阶段性

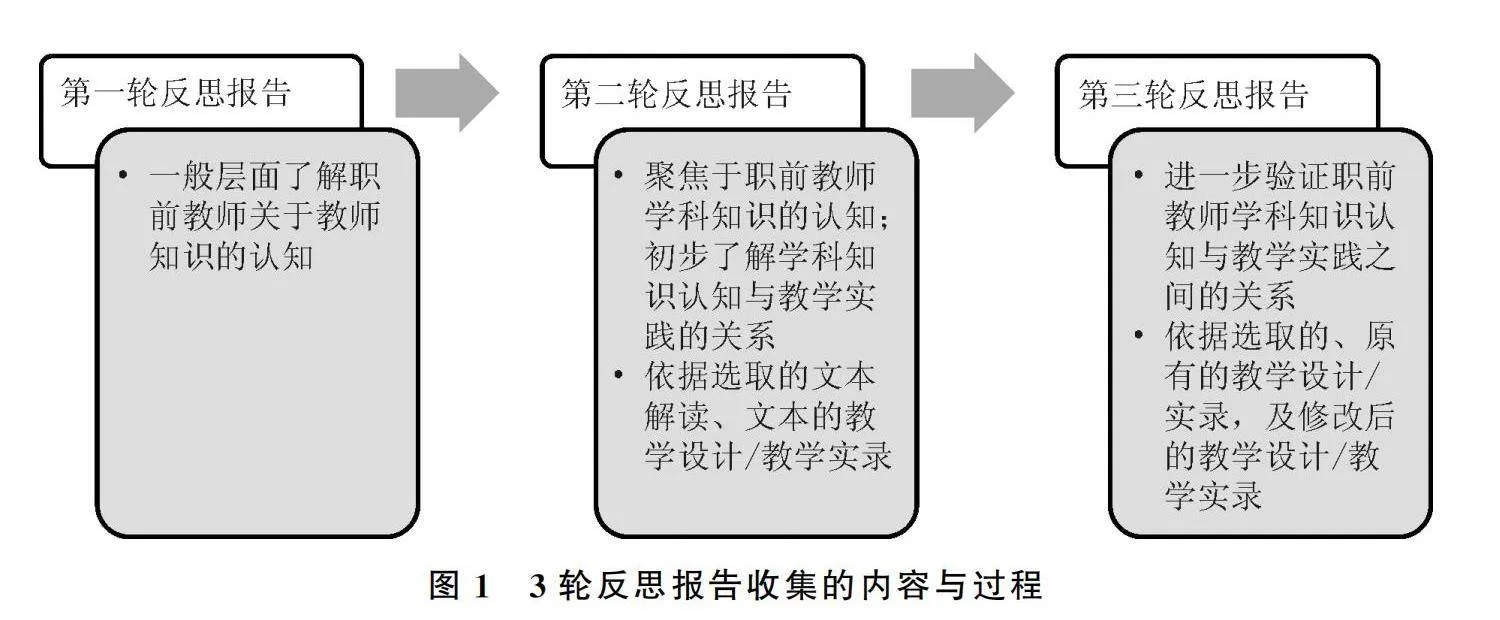

在数据分析的过程中,依据学科教学知识的内容维度和特性,采用内容分析法,从职前教师学科知识的诠释、重组和呈现来分析职前教师的反思报告(见图2)。具体而言,职前教师学科知识的诠释,指的是职前教师围绕某一具体的主题(文本等)在解释某一特定概念/术语时表露出来的理解角度和理解程度,主要运用于第二轮反思报告的分析,分析职前教师会从怎样的角度理解文本解读、文本教学各自的属性和作用及两者可能存在的关系;职前教师学科知识的重组,指的是职前教师通过筛选恰当的内容,借助教学思维将学科知识进行转化,并且将其对学科知识的认知转化为教学实践的过程,以实现学科知识和教学实践的融合,从而实现学科教学知识的整体性,主要运用于分析第二轮反思报告,分析职前教师是否选取了恰当的学科知识相关的概念、术语及又是如何将其转化为教学实践(以教学内容的形态出现)的;职前教师学科知识的呈现,指的是经过教学思维重组后呈现于教学实践中的学科知识,主要运用于分析第三轮反思报告,分析职前教师是否会关注和调整教学内容。通过以上3个阶段的数据分析,以解释职前教师学科教学知识认知可能存在的困境和原因。数据分析3个阶段的侧重点见图2。

三、研究发现

基于前面的数据分析,本研究有如下发现:

(一)职前教师对学科知识缺乏合理诠释,指向职前教师学科教学知识非合理性的认知困境

职前教师倾向于从学科知识附属于教学实践这一角度理解和诠释学科知识。首先表现为职前教师会从自身作为教师的角色、学生的角色[15],根据教学的需求和教学语境的要求来诠释学科知识。这一理解角度影响了职前教师学科知识的理解程度。如S1以《沁园春·长沙》为例阐释其对于学科知识的认知时,认为文本解读是“感悟意境、体会感情”“从而使学生领悟诗歌中情和景的关系,为以后的诗歌的教学打下坚实的基础”。通过“感悟”“体会”和最直接的“使学生领悟”,可看出S1并未聚焦于“意境”包含了什么样的内容,及在该诗词中作者以怎样的方式呈现了怎样的“意境”,而是将聚焦点转移到了从教学语境中去审视“意境”。“感悟”“体会”等动词的使用,使得“意境”变成了具有对象感的词语。从中也可看出,当职前教师基于特定的教学语境去诠释学科知识时,已然忽略了“意境”的理论性和专业性。职前教师将学科知识看作是为教学打“基础”(S1),“提供帮助”(S8)的存在,或是“给新的教学模式以一定启发”(S7),都指向了学科知识在教学实践中存在的意义和价值,而非学科知识具有的理论性、专业性。

其次表现为职前教师未能意识到学科知识和教学内容的本质差别。学科知识多是以教学内容的形态呈现于教学实践中,但并不意味着学科知识等同于教学内容。通过诠释职前教师关于教学内容的认知,很大程度上也能提炼出她们关于学科知识的认知。如S1在阐释教学内容时,认为教学内容旨在“让课堂可以流畅地进行”。一方面,职前教师从教学内容的可操作性方面,认识到教学内容很重要的一个作用就是保证课堂的“流畅”;另一方面,职前教师只关注和强调学科知识和教学内容两者存在的共性,认为两者指向的都是教学,未意识到学科知识可独立于教学而存在,更未意识到当学科知识被运用于教学实践、被作为教学内容的重要组成部分时,学科知识才具备教学属性。如S7认为文本解读是“为课堂教学提供帮助”,文本教学的相关内容是“启示教师……教学内容的精炼”;S8对文本的解读是“给新的教学模式以一定的启发”,文本教学的相关内容是“对于之后的教学设计有一定启发作用”。

职前教师仅从自身作为教师或学生这一角色,结合教学语境和教学需求来诠释学科知识,或仅从“如何用”,未从“是什么”这一角度来诠释,这不仅限制了她们对特定学科知识理解的角度,而且限制了其对学科知识中相关概念、术语的理解程度。如职前教师提到的“意境”,S1不只要解释这一概念包含的内容范畴,更应结合具体的语句、内容、语境分析“意境”指向的具体内容,以使“意境”这一抽象的概念具象化。然而,对于S1而言,“意境”不是概念或术语,它仅是作为一个名词存在的词语,且不是作为主语存在的名词,而是以宾语形式存在的名词,需要主语(学生)和谓语(动词的使用)来提及宾语(“意境”)。此类认知,无疑窄化了学科知识的内容和属性。当职前教师认为职前教师的学科知识指向的仅是教学而已时,也就反映了职前教师对于学科教学知识可能存在着非合理性认知的困境。

(二)职前教师学科知识转化为教学实践时存在困难,指向职前教师学科教学知识欠缺整体性认知的困境

职前教师学科知识的重组包括学科知识的筛选和转化这两个过程。重组后的学科知识最终的样态是以(部分)教学内容呈现于教学实践中的。职前教师在重组学科知识的第一阶段即筛选学科知识时,会根据文本的特点选择相对应的解读角度和恰切的学科知识,却很难在转化这一阶段将学科知识融入教学实践。如S2在解读《老王》时,选择了“知人论世”这一角度来阐释文本,认为应结合作者所处的社会/文化语境、个人经历去理解文本中叙述的内容和表达的情感。S2提及的“知人论世”这一解读文本的角度,本应该通过教学思维的转化把自己对“知人论世”的理解以教学内容的形式呈现于学生面前,但职前教师在学科知识的转化这一阶段,却很难将学科知识转化为教学实践中的内容。正如S2在具体阐释文本教学时多是从教学的流程来审视教学,认为《老王》的教学是“了解学情,商定方案;概括内容,奠定基础;学习方法,运用方法;交流体会,巩固收获”,未能看到“知人论世”转化过来的痕迹。这一现象也体现在了S3《祝福》的分析中,多是关注于教学的流程,而忽视了学科知识的转化。

通过分析职前教师的学科知识重组,可看出职前教师会从自身作为教师、学生的角色,从教学语境这一角度来审视学科知识,也能筛选出恰切的学科知识。但由于欠缺对特定概念、术语学理层面的掌握和理解,这使得她们只能知道“名义上”的概念、术语,也增加了她们将相关的学科知识转化为教学实践的难度,使得职前教师的学科知识认知与教学实践之间生成了一种相对割裂的关系。这一发现,也就验证了职前教师薄弱的学科知识不仅限制了她们的学科知识认知,也限制了她们将认知转化为教学实践的可能性和关于学科知识整体性认知的形成,阻碍了学科教学知识整体性的实现。

(三)职前教师在教学实践中存在学科知识欠缺的现象,指向职前教师学科教学知识认知的失衡

为了进一步验证职前教师的学科知识认知与教学实践的关系,本研究主要根据职前教师学科知识的呈现来探究职前教师在教学实践中呈现和调整的教学内容,以及其中反映出来的职前教师对于特定知识的理解程度[16]。

职前教师在学科知识的呈现这一阶段,教学实践中学科知识欠缺的现象进一步验证了职前教师不仅很难将学科知识重组融入教学实践,而且也未意识到学科知识在教学实践中的地位和作用。教学实践中的学科知识是一种相对模糊、抽象的状态,不明确,更不具体。职前教师虽然提及了学科知识相关的概念、术语,但她们却没有能力让学生从“是什么—为什么—怎么用”这一维度将特定的概念、术语具象化地呈现于教学实践中。相比较而言,职前教师在教学内容的设计中明确地体现了课程标准规定的内容与要求。如S4在设计《装在套子里的人》的教学内容时,会依据“语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解”[17]等4方面的核心素养,从“通过具体的语言把握作者如何刻画人物”“通过文本分析,经由老师引导,发现小说的发展逻辑,了解别里科夫是怎样的一个人”“通过情节、人物、语言等鉴赏,感受小说的艺术魅力;从情节的转折和起伏中领会作家情节设计的妙处;通过主题的不断探寻,了解‘套子’的深刻含义,感受作品思想的深刻性”“以契诃夫的小说为切入点,了解当时沙皇统一下的俄国,引导学生了解当时的社会氛围与文化”等方面入手设计。这一教学设计试图将课程标准规定的内容和小说的三要素相结合,其中关于“人物”“情节”“环境”和小说“语言”的分析,涉及了职前教师学科知识的筛选和转化。但在教学实践中,S4多呈现的是“名义上”的概念、术语,不仅将“人物”“情节”“环境”等分开来谈,而且未能向学生展示《装在套子里的人》是如何通过人物的塑造、情节的设计和环境的营造来构建一个整体文本的。除此之外,比起注重教学内容的完整性和深刻性,S4多是依据教学流程的需要来设计教学内容,而非以教学内容为核心。同样,S5设计的《祖父的园子》的教学实践分为“物、我、情、理”四部分,让学生根据教师的示范进行语句的仿写或扩写训练,以提升学生的“语言建构与运用”。当涉及《祖父的园子》文本分析与讲解时,仅借助个别词、语句来字面理解[18]文本中语言的建构与运用。S6、S9的教学设计也出现了类似的情况。

职前教师对教学流程/环节完整性的重视,也在她们教学设计的调整/修改中得到了验证。如S1在修改《沁园春·长沙》“意象”的教学阐释时,认为“意象”是一种写作手法,并“将最后的两个环节合并成一个环节。因为这两个环节的内容都涉及了诗歌的写作手法,在内容上有重复,放在一个环节进行教学有利于节省教学时间,也能帮学生掌握得更好”。关于“意象”的修改,S1不是从加深学生对于意象理解的程度和丰富学生对于意象理解的角度等层面去调整/补充相关的学科知识,而是通过环节的整合来调整内容,以避免“内容上有重复”。当职前教师在设计教学甚至说在重新审视教学设计时,相较于教学内容,她们更关注的是教学流程/环节的完整性,多会根据教学流程/环节的需求来调整教学内容。对教学内容的忽略,使得学科知识在教学实践中处于一种缺席的状态,反映出职前教师学科教学知识认知的偏颇与失衡。

当职前教师只单纯地追求教学形式的革新、教学环节的更新,没有意识到学科知识对于教学实践的重要性及教学中内容深度和广度的重要性时,只会使教学实践徒有其表。再加上,由于本研究提及的教学实践是一种理想状态的教学实践,这种理想状态的教学设计/实录本就未能全面反映职前教师对学科知识的理解和运用,那当她们真正回归到现实状态的教学实践时,情况可想而知。

四、结论与建议

基于此,在培养职前教师成长为专业教师的过程中,须培养职前教师对学科知识的合理认知,恰当地重组学科知识,使学科知识合理地呈现于教学实践中,以辅助职前教师形成对学科教学知识合理、整体、全面的认知。

(一)职前教师应形成对学科知识的合理认知

首先,职前教师应当明确学科知识(尤其是其中包含的概念、术语)具有一定独立性和专业性。学科知识一方面是作为独立的研究领域和内容而存在,另一方面亦可辅助教学实践的开展。教师只有具备了一定的学科知识,在诠释和重组学科知识时才不会被自身的认知范围所局限,在呈现学科知识时才能让学生学会理解和运用相关的学科知识,而不是只知道“名义上”的概念、术语。

其次,为了能具体地掌握和运用学科知识,职前教师可结合自身的教学需求和学习兴趣,掌握与概念、术语相关的特定知识[19]。当职前教师从教学需求这一角度来积累学科知识时,可依据学生需要学什么、教学需要教什么来掌握相关内容。这一类学科知识多与教学直接相关,其目的直指教学内容的深化和教学的有效开展。当职前教师从自身的学习兴趣来积累学科知识时,可能当时所积累的知识与教学并无直接关联,但可拓宽职前教师对内容理解的视角,增加自身的隐性知识。当职前教师将与自身兴趣相关的知识重组和呈现于教学实践时,则需要遵循“我感兴趣的是哪些内容”—“哪些内容可转化为教学”—“哪些内容能为学生理解和运用”来整合相关的知识。在积累知识的同时,职前教师应重视自身学习的过程和状态[20],意识到与概念、术语相关的学科知识和学习的过程对于教师成长的重要性。另外,教师培养者在课程实施的过程中,也可通过跨院系的合作与融合,或通过授课、学术会议等形式来辅助职前教师实现知识的构建[21]。

(二)教师培养者应辅助职前教师重组学科知识

学科知识的重组作为从学科知识的认知到教学实践的中间环节,强调的是教师教学思维的运用。职前教师具备的学科知识多是一种静态的知识,而教学实践则是一种动态的过程。教师教学思维的运用需要将这种静态的知识动态化,以让呈现于教学实践的学科知识被作为教学主体的学生所理解和运用。在重组学科知识的过程中,教师培养者应鼓励职前教师依据所要教学的主题、教学的对象,多角度审视自身具备的学科知识。在此基础上,教师培养者也要有针对性地指导职前教师根据对学生学习情况的了解,结合教学的主题,在自身具备的学科知识中筛选出与教学主题相关的内容,并借助特定的教学方式和工具将抽象的学科知识具体化、分步骤、分阶段地呈现出来,以使学生理解和运用。

(三)职前教师应在教学实践中恰当地呈现学科知识

在培养职前教师的过程中,首要的是调整他们对教学内容的认知,须让他们意识到教学内容的深度和广度不仅会影响学生对所学内容理解的深度和广度,也会反作用于教师学科知识的积累和理解。教师在教学实践中呈现学科知识时,应培养明确的对象意识,明确作为对象的主体处于一种怎样的学习状态,需要学习哪些内容,这些内容对于学生学习的作用是什么,并借助恰当的教学流程/过程的设计,将教学内容的传达效果最大化。职前教师也应具有全局观,将教学内容和教学流程/过程相融合,既要关注到学科知识的呈现对于教学内容设计的重要性,也要关注到教学流程/环节设计的完整性对于教学效果的影响,不能矫枉过正,顾此失彼。

当职前教师能合理地理解学科知识的本质属性,意识到学科知识的重要性,且能结合教学的需要和教学语境的要求恰当地将学科知识重组和呈现于教学实践中,实现学科知识的认知和教学实践的融合和统一时,才有可能形成关于学科教学知识合理性、整体性、全面性的认知,以良性推动教师的专业成长与发展。

参考文献:

[1] BEN-PERETZ M.Teacher knowledge:What is it? How do we uncover it? What are its implications for schooling?[J].Teaching and Teacher Education.2011,27(1):3-9.

[2] 叶澜,王枬.教师发展:在成己成人中创造教育新世界——专访华东师范大学叶澜教授[J].教师教育学报,2021(3):1-11.

[3] AYDIN S,DEMIRDOGEN B,NUR AKIN F,et al.The nature and development of interaction among components of pedagogical content knowledge in practicum[J].Teaching and Teacher Education,2015,46:37-50.

[4] BAUMERT J,KUNTER M,BLUM W,et al.Teachers’ mathematical knowledge,cognitive activation in the classroom,and student progress[J].American Educational Research Journal,2010,47(1):133-180.

[5] SHULMAN L S.Those who understand:knowledge growth in teaching[J].Educational Researcher,1986,15(2):4-14.

[6] 周健,霍秉坤.教学内容知识的定义和内涵[J].香港教师中心学报.2012(11):145-163.

[7] SEE N L M.Mentoring and developing pedagogical content knowledge in beginning teachers[J].Procedia-Social and Behavioral Sciences,2014,123:53-62.

[8] MAGNUSSON S,KRAJCIK J,BORKO H.Nature,sources and development of pedagogical content knowledge for science teaching[M]//GESS-NEWSOME J,LEDERMAN N G,eds.Examining pedagogical content knowledge:the construct and its implications for science education.Dordrecht:Kluwer Academic Publishers.1999:95-132.

[9] DEPAEPE F,KÖNIG J.General pedagogical knowledge,self-efficacy and instructional practice:disentangling their relationship in pre-service teacher education[J].Teaching and Teacher Education,2018,69:177-190.

[10] GELFUSO A.Facilitating the development of preservice teachers’ pedagogical content knowledge of literacy and agentic identities:examining a teacher educator’s intentional language choices during video-mediated reflection[J].Teaching and Teacher Education,2017,66:33-46.

[11] TIMOŠTŠUK I,UGASTE A.Student teachers’ professional identity[J].Teaching and Teacher Education,2010,26(8):1563-1570.

[12] WENGER E.Communities of practice:leaning,meaning,and identity[M].Cambridge:Cambridge University Press.1998:5.

[13] MENA J,HENNISSEN P,LOUGHRAN J.Developing pre-service teachers’ professional knowledge of teaching:the influence of mentoring[J].Teaching and Teacher Education,2017,66:47-59.

[14] YUAN R,LEE I.Pre-service teachers’ changing beliefs in the teaching practicum:three cases in an EFL context[J].System,2014,44:1-12.

[15] THOMAS M.Teachers’ Beliefs about classroom teaching — teachers’ knowledge and teaching approaches[J].Procedia-Social and Behavioral Sciences,2013,89:31-39.

[16] LUI A M,BONNER S M.Preservice and inservice teachers’ knowledge,beliefs,and instructional planning in primary school mathematics[J].Teaching and Teacher Education,2016,56:1-13.

[17] 中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准[M].北京:人民教育出版社,2017:4.

[18] BASARABA D,YOVANOFF P,ALONZO J,et al.Examining the structure of reading comprehension:Do literal,inferential,and evaluative comprehension truly exist?[J].Reading and Writing,2013,26(3):349-379.

[19] WINCH C.What do teachers need to know about teaching?A critical examination of the occupational knowledge of teachers[J].British Journal of Educational Studies,2004,52(2):180-196.

[20] WRIGHT T.Second language teacher education:review of recent research on practice[J].Language Teaching,2010,43(3):259-296.

Pre-service Teachers’ Cognition of Subject Teaching Knowledge:Dilemmas,Reasons and Strategies

GUO Xuejun1,LIN Lin2,LI Na3

(1.College of Teacher Education,Ningbo University,Ningbo 315211,China;2.International Cultural Exchange School,Shanghai University of Finance and Economics,Shanghai 200433,China;3.School of Mathematics and Statistics,Central China Normal University,Wuhan 430079,China)

Abstract:Pre-service teachers’ cognition of subject teaching knowledge consists of teachers’ cognition of subject knowledge and teaching practice. Based on 27 reflection reports from 9 pre-service teachers,this study applies the qualitative research method to analyze their interpretation,restructuring,and presentation of subject knowledge,with the purpose of investigating the relation between teachers’ cognition of subject knowledge and teaching practice,as well as the cognitive dilemma of pre-service teachers’ subject teaching knowledge and its reason. It was found that if pre-service teachers fail to recognize the independence and professionalism of subject knowledge,it would be difficult for them to appropriately incorporate subject knowledge into teaching practice,which would result in the deficiency of subject knowledge in teaching practice. Therefore,the teacher educators should supplement relevant subject knowledge to help pre-service teachers form a rational,holistic,and comprehensive understanding of the subject teaching knowledge,while pre-service teachers should deepen and reorganize their cognition of the subject knowledge,adjust the perspectives of examining teaching content,and appropriately present subject knowledge in teaching practice.

Key words:pre-service teachers;subject teaching knowledge;cognition of subject knowledge;teaching practice;reflection report

责任编辑 李 玲