促进模块知识横向融合的高三化学复习课

基金项目:本文系北京市教育科学“十四五”规划2024年度一般课题“集团化背景下中学化学学科拔尖创新人才培养路径与实践机制”(CDDB24303)、2023年度东城区优秀人才培养资助项目“指向基础学科拔尖人才培养的化学实验课程开发”(2023-dchrcpyzz-23)的阶段性研究成果。

摘" 要:本文以阿司匹林为教学素材,借助元素分析、质谱、红外光谱等仪器分析图谱资料,引导学生推测并验证阿司匹林的分子结构,基于真实问题情境使学生在知识应用中加深对知识的理解,有利于提升学生的综合能力,促进学生将学习内容结构化,进而培养其化学学科核心素养。

关键词:阿司匹林;模块知识融合;复习课;分子结构

文章编号:

1008-0546(2024)14-0067-03

中图分类号:G632.41

文献标识码:

B

一、教学主题内容与教学现状分析

高三化学复习课的核心旨在巩固学生的必备知识,促进知识间的关联与认知思路、核心观念的结构化,以提升其关键能力,培育化学学科核心素养。若复习仅停留于高一、高二知识点的简单重复或海量习题的机械化训练,则难以达成理想的学习成效。此类繁多且乏味的复习方式易消磨学生的学习热情,降低学习效率。基于此,笔者在高三化学复习教学中,积极探索知识的整合路径,通过构建富有吸引力的真实问题情境,强化核心知识间的关联,实现教学内容的系统化与结构化。

本文以阿司匹林为教学素材,围绕阿司匹林分子结构确定和官能团检验的真实问题情境,完成“有机化学基础”模块主干知识(研究有机化合物一般方法和有机化合物中常见官能团的检测)的复习。在实验过程中,教师鼓励学生运用所学“化学反应原理”“物质结构与性质”模块知识对产生的新问题进行深入探讨。在教学过程中,将“有机化学基础”“化学反应原理”“物质结构与性质”三个模块的知识横向融合,使学生在实践中深化对知识的理解,提升综合能力,从而培养其化学学科核心素养。

二、教学思路

笔者以阿司匹林这一日常生活中常见的药物为切入点,引导学生关注其分子结构和官能团的检验方法,以实际问题为导向,激发学生的学习兴趣。在教学过程中,通过查阅文献,利用所提供的元素分析、质谱、红外光谱、核磁共振氢谱和X射线衍射图谱等资料,引导学生确定阿司匹林的分子结构,培养学生尊重事实、强化证据的科学态度。此外,通过对教学素材的深度加工,教师不仅完成了对阿司匹林分子结构探究的教学任务,还引导学生回顾了研究有机化合物分子结构的常见现代仪器分析方法,有效促进了学生知识体系的建构与综合能力的提升。

三、教学目标

本节课的教学目标具体如下。

(1)通过对药物分子结构的探究,加深学生

对

化学与生活密切相关的认识。

(2)在确定阿司匹林结构的基础上,引导学生复习利用仪器分析技术确定有机化合物分子结构的方法。

(3)学习利用化学方法检验阿司匹林中的官能团,增强学生根据实验现象分析、推理和判断的能力。

(4)通过实验反思讨论,帮助学生明确(酚)酯和(醇)酯水解的差异。

(5)通过对实验异常现象的探讨,引导学生从配位键形成的角度讨论为何配位反应溶液的pH有范围要求,融合“物质结构与性质”“有机化学基础”模块知识。

(6)引导

学生

思考石蕊变色的本质是溶液的H+浓度

发生变化,引导

学生

利用溶解度和平衡常数计算苯酚能否达到使石蕊变红的浓度,融合“化学反应原理”“有机化学基础”模块知识。

四、教学流程

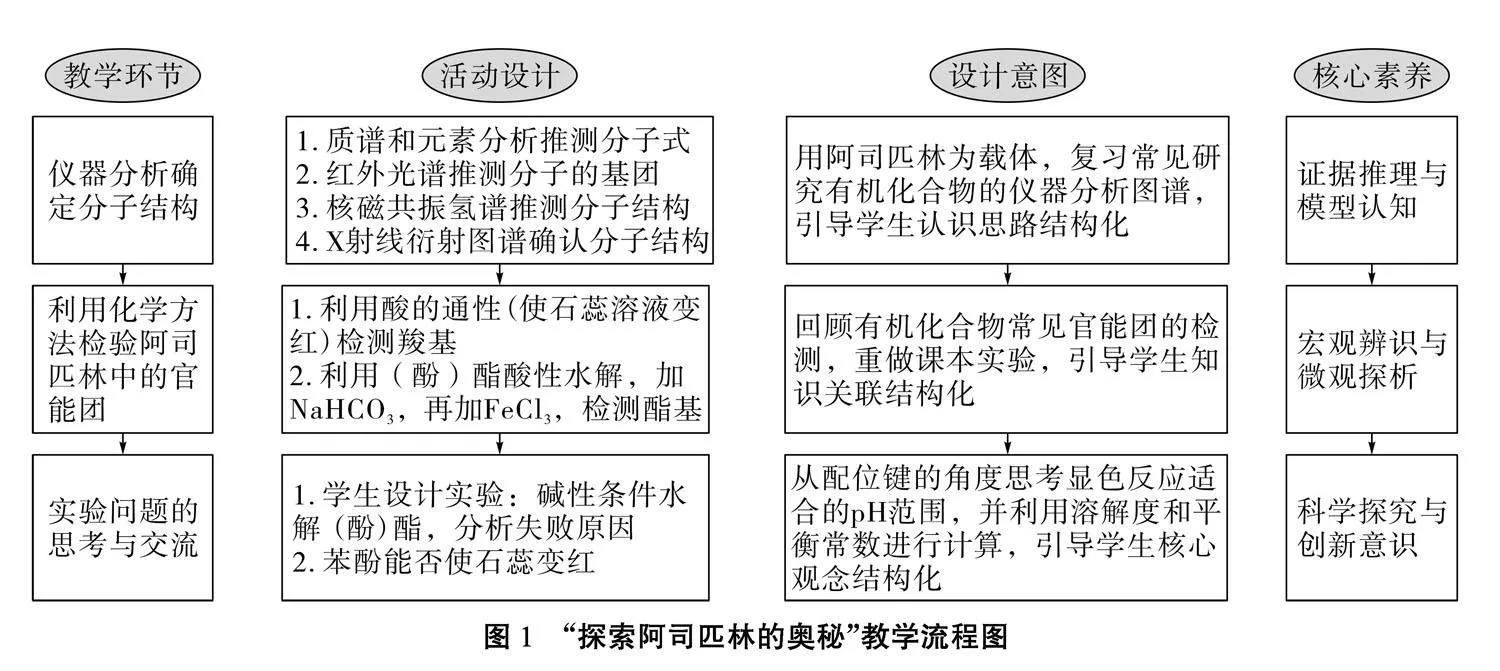

基于上述分析,笔者设计了三个教学环节。首先,通过常见谱图分析推测阿司匹林的分子式;其次,设计实验检验官能团;最后分析交流实验过程中的问题。“探索阿司匹林的奥秘”教学流程如图1所示。

五、教学过程

1. 环节一" 仪器分析确定分子结构

[教师活动]展示阿司匹林的质谱图。

[教师]

相关

资料显示,

阿司匹林元素分析结果如下:碳的质量分数为60.00%,氢的质量分数为4.44%,氧的质量分数为35.56%。[1]请大家结合质谱图和元素表分析确定阿司匹林的分子式。

[学生]经过计算,阿司匹林的分子式为C9H8O4。

[教师]

根据阿司匹林的红外光谱[2]

可知,3006~2548 cm-1的吸收峰归属于羧酸中缔合羟基的伸缩振动,1754 cm-1、1693 cm-1处的吸收峰分别对应于酯基和羧基中羰基的伸缩振动,1606 cm-1、1483 cm-1、1469 cm-1是苯环骨架振动吸收峰,1436 cm-1和1372 cm-1是甲基弯曲振动吸收峰,1257 cm-1处的吸收峰归属于芳族=C—O—C伸缩振动,1190 cm-1是C—O伸缩振动吸收峰。请大家确定阿司匹林含有的基团。

[学生]阿司匹林含有羧基、(酚)酯基、苯环和甲基。

[教师]

根据阿司匹林的核磁共振氢谱[3]可知,

在芳区氢的位置有四组峰。理论计算可知:若为邻位取代,则苯氢的四个化学位移值由大到小依次为

8.14 ppm、7.65 ppm、7.31 pmm、

7.19 ppm;若为间位取代,则苯氢的四个化学位移值由大到小依次为7.98 pmm、7.86 pmm、7.47 pmm、7.28 ppm。请大家思考,从阿司匹林核磁共振氢谱中能得到什么信息?

[学生]阿司匹林的苯环上有两个邻位取代基。

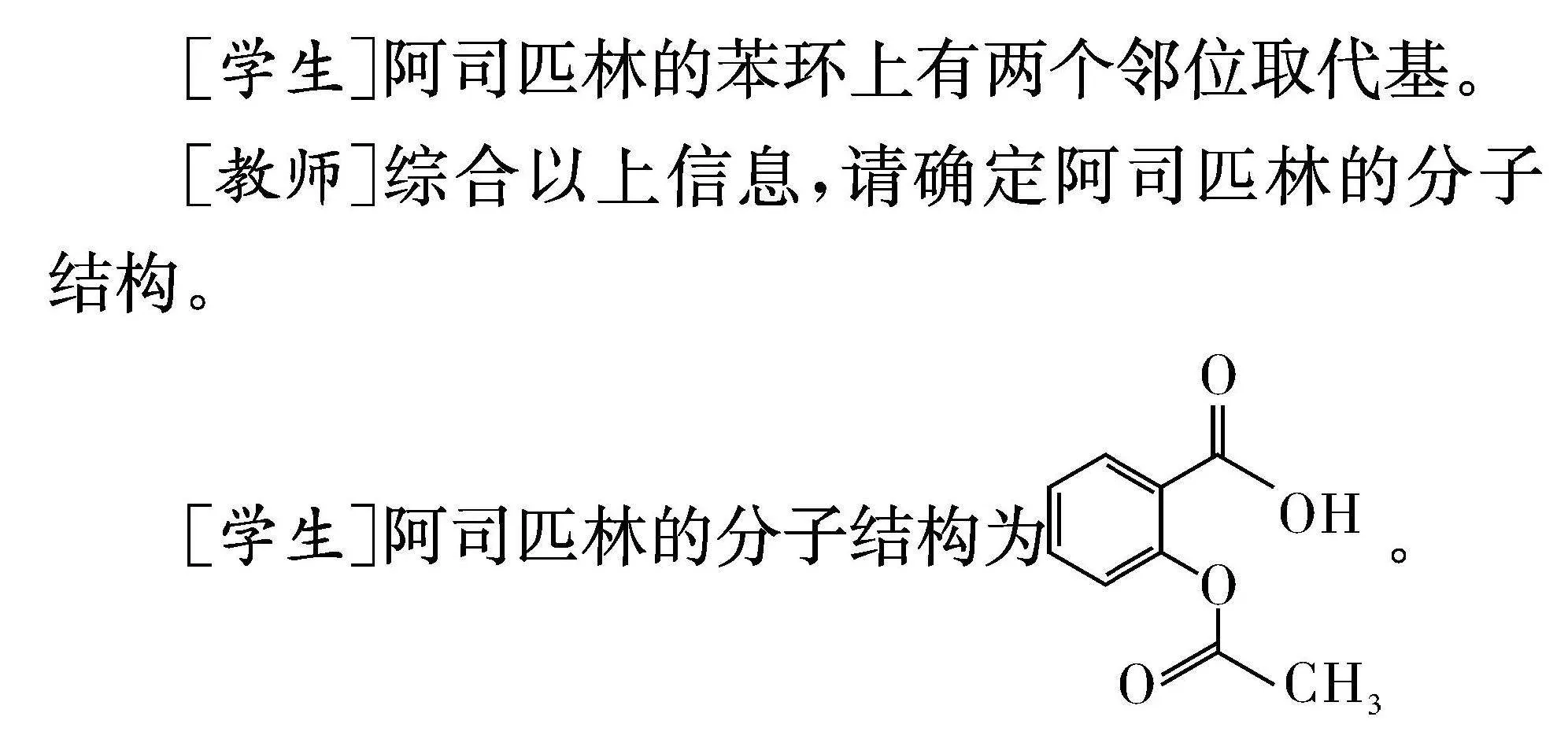

[教师]综合以上信息,请确定阿司匹林的分子结构。

[学生]阿司匹林的分子结构为。

[教师]

根据相关

资料[4],证实阿司匹林的分子结构推断正确。

[教师]有机化合物分子结构的研究对于认识有机化合物的性质和进行人工合成具有重要的作用。请回忆并说出研究有机化合物的一般方法。

[学生]分离提纯—元素分析确定实验式—质谱确定分子式—红外光谱、核磁共振氢谱、X射线衍射图谱确定分子结构。

2. 环节二" 利用化学方法检验阿司匹林中的官能团

[教师]如何利用化学方法检验阿司匹林中的官能团?

[学生1]利用石蕊溶液或碳酸氢钠溶液可以检测阿司匹林中的羧基。当阿司匹林中存在羧基时,加入石蕊溶液会使溶液变红,因为羧基呈酸性;同时,加入碳酸氢钠溶液会产生气泡,因为羧基能与碳酸氢钠反应生成二氧化碳。

[学生2]利用溴水或FeCl3溶液可以检测阿司匹林水解产物中的酚羟基,从而确定(酚)酯基。当阿司匹林在酸性或碱性条件下水解产生酚羟基时,加入溴水会发生取代反应,生成白色沉淀;而加入FeCl3溶液则会使溶液变为紫色或紫褐色,因为酚羟基能与铁离子形成有色的络合物。

[教师活动]展示实验方案如下。

(1)样品处理:将一片阿司匹林片研碎后放入适量水中,振荡后静置,取用上层清液。

(2)羧基和酯基官能团的检验步骤:①向两支试管中分别加入2mL上述清液。②向其中一支试管中滴入2滴石蕊溶液,观察现象。③向另一支试管中滴入2滴稀硫酸,加热。先滴入几滴NaHCO3溶液,振荡。再向其中滴入几滴FeCl3溶液,振荡。观察现象。

[教师]请说明上述实验步骤③中滴加NaHCO3溶液的作用

是什么?

[学生]从配位键形成的角度分析,酸性条件下配体容易质子化,不利于FeCl3溶液和酚羟基配位。NaHCO3溶液可中和酸,应该是为了促进FeCl3溶液和酚羟基配位。

[教师]请设计实验检测阿司匹林中的官能团,分组进行实验。

[学生实验1]羧基和酯基官能团的检验:将两片阿司匹林片研碎后放入适量水中,振荡后静置,取用上层清液。①取2mL清液于一支试管中,加入石蕊溶液,观察到溶液变红。②取2mL清液于一支试管中,先滴入2滴稀氢氧化钠溶液,振荡。再向其中滴入几滴FeCl3溶液,振荡。观察到红褐色沉淀。

[学生实验2]羧基和酯基官能团的检验:将两片阿司匹林片研碎后放入适量水中,振荡后静置,取用上层清液。①取2mL清液于一支试管中,加入石蕊溶液,观察到溶液变红。②取2mL清液于一支试管中,滴入2滴稀氢氧化钠溶液,振荡。先加入少量稀硫酸酸化,再向其中滴入几滴FeCl3溶液,振荡。观察到溶液变为紫色。

3. 环节三" 实验问题的思考与交流

[教师]在本次实验中,部分同学成功地利用稀FeCl3溶液检测到了阿司匹林水解产物中的酚羟基,表现为溶液颜由淡黄转变为紫色或紫褐色,这一变化是由于阿司匹林中的酯键水解后释放出的酚羟基与Fe3+离子形成了有色的络合物所致。这一结果符合理论预期,验证了阿司匹林分子结构中存在可水解的酯基,并且水解后能生成含有酚羟基的产物。然而,值得注意的是,另有部分同学并未观察到上述颜色变化,即未能检测到酚羟基的存在。针对这一现象,大家能否分析并解释原因?

[学生]实验过程的差异在于实验2中加入了少量稀硫酸酸化,用于中和碱。从配位键形成的角度分析,碱性条件下,Fe3+易与OH-结合形成红褐色沉淀物Fe(OH)3,不利于酚羟基与Fe3+配位。因此,利用配位反应检验物质,一定要注意溶液的酸碱性。

[教师]已知:苯酚的Ka=1.3×10-10,石蕊的变色范围5~8。室温下苯酚在水中的溶解度9.2 g。假设苯酚水溶液的密度是1 g/cm3,请通过计算说明理论上苯酚能否使石蕊变红。

[学生]若要石蕊变红,所需的c(H+)至少为10-5 mol/L。由苯酚的Ka计算可知,电离出10-5 mol/L的H+,所需的苯酚浓度约为0.769 mol/L。而室温下100 g水中可以溶解9.2 g苯酚,苯酚水溶液的密度是1g/cm3,计算可知苯酚的浓度为0.896 mol/L。实际值大于理论值,因此苯酚能使石蕊变红。

六、教学效果与反思

本节复习课以“探索阿司匹林的奥秘”为例,聚焦挑战性主题“阿司匹林分子结构的确定与官能团检验”,通过丰富的化学实验活动,使学生理解有机物结构测定需依据其物理化学性质,核心在于确定分子式及官能团位置。实验过程中,学生亲历成功与失败,深刻理解实验细节的重要性,体会实验对化学学习的价值。教师引导学生运用证据推理与模型认知,解决综合问题,构建结构化化学知识,并打破学科壁垒,融合多领域知识,如元素化合物、有机化学、反应原理、物质结构等,乃至数学、物理知识,以增强学生应对高考复杂问题的能力,全面提升综合素养。

参考文献

[1][2][3]刘佳,许乃才.基于证据推理与模型认知的有机物分子结构探究——以“三谱解析阿司匹林”为例[J].化学教育(中英文), 2020(3):38-41.

[4]Varughese S, Kiran M S R N, Solanko K A, et al. Interaction anisotropy and shear instability of aspirin polymorphs established by nanoindentation[J]. Chemical Science, 2011(11):2 236-2 242.