乡村环境治理:制度、技术与效能

摘" 要:基于新公共治理理论的“制度-技术-效能”框架,运用词频和词频聚类分析法,对1978—2022年中国中央政府机构关于乡村环境治理政策文件进行文本分析发现,乡村环境治理政策的阶段性演变逐步聚焦到治理效能,政策的制度设计走向系统化和协调性,技术工具转向开发和运用适用技术进行精细化治理,以实现乡村绿色发展和全面振兴的效能目标。为此,乡村环境治理实践应立足于治理区域的实际情况,强化治理机制的协同效能、提升数字化治理效能、增强适应性治理效能。

关键词:乡村环境治理;“制度-技术-效能”分析框架;政策文本;治理效能;词频聚类分析法

中图分类号:F323.22" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2024)13-0082-05

Abstract: Based on the \"institution-technology-efficiency\" framework of the new public governance theory, using word frequency and word frequency cluster analysis, based on the text analysis of the policy documents of China's central government on rural environmental governance from 1978 to 2022, it is found that the phased evolution of rural environmental governance policy is gradually focused on governance efficiency, and the system design of policy tends to be systematic and coordinated. Technical tools turn to the development and application of applicable technology for fine governance, in order to achieve the efficiency goal of green development and comprehensive revitalization of rural areas. For this reason, the practice of rural environmental governance should be based on the actual situation of the governance area, strengthen the collaborative effectiveness of governance mechanism, enhance the efficiency of digital governance, and enhance the effectiveness of adaptive governance.

Keywords: rural environmental governance; \"institution-technology-efficiency\" analysis framework; policy text; governance effectiveness; word frequency cluster analysis

乡村环境治理是有效推进乡村全面振兴的内在要求,也是健全现代环境治理体系不可或缺的部分。新中国成立以来,我国农业农村发展在取得重大成就的同时也付出了环境污染、生态退化的代价。党和政府一直积极探索乡村环境和经济发展相得益彰的“良方”,并相继出台了一系列乡村环境治理政策,如1979年颁布了第一部环境保护法《中华人民共和国环境保护法(试行)》。但受“二元”发展结构的影响,乡村环境问题没有得到根本缓解。2006年以来,中央一号文件连续提出乡村环境治理的政策措施;党的十八大将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局,党的十九大提出美丽乡村并将“生态宜居”纳入乡村振兴战略体系,党的二十大进一步强调“建设宜居宜业和美乡村。”这一系列政策体系变迁是为了逐步提升乡村环境治理效能,实现乡村绿色发展。

乡村环境治理政策体系变迁也引起了相关研究的关注。金书秦等[1]分析了1973—2013年我国农村环境保护40年的政策脉络和发展阶段。陈秋红等[2]从政府角度分析了1972—2016年农村环境治理44年的政府职能。杜焱强[3]梳理了新中国成立70年来农村环境治理变迁的五个阶段和转换逻辑。高新宇等[4]发现,我国农村环境治理政策变迁呈现出非线性、偶然性突变和不确定性较高的特征。张会吉等[5]则分析了农村人居环境治理政策各个阶段的特征,发现农户参与力量的弱化。

乡村环境治理的政策文本是乡村环境治理实践过程的缩影,又对治理实践发挥指导作用。新公共治理理论强调治理效能需要制度为治理主体决策提供框架,并通过恰当的工具使治理活动具有可操作性[6]。基于此,本文从中央政府关于乡村环境治理政策的文本视角,沿着“制度-技术-效能”的框架,梳理乡村环境治理政策文本的变迁逻辑,探究不同阶段政策文本中“制度-技术-效能”话语与乡村环境治理实践的互动关系,以便在实践中更好地把握乡村环境治理效能目标,加快乡村环境治理能力现代化的实践步伐。

1" 数据基础与分析方法

1.1" 数据基础

以1978年以来中央层面制定的乡村环境治理政策为研究对象,通过中央人民政府网、北大法宝数据库以及其他政府官方网站等渠道收集了乡村环境治理政策文件;同时,还通过阅读该领域研究学者的重要理论成果,对获得的文献线索进行检索以补充在以上官方网站或数据库检索不到的相关政策文本,汇总建立我国中央政府层面乡村环境治理文本语料库。为了保证文本选择的权威性和代表性,依据以下原则进行筛选:一是发文单位为中央部委及相关单位;二是为确保所选文本为法律、规章、通知和指导意见等体现政府政策的文本,其他行业标准等文件没有计入文本范围。最终遴选出1978—2022年中国中央政府机构关于乡村环境治理政策的文件50份。

1.2" 分析方法

本文采用词频分析法进行量化分析。词频分析法可以对揭示文献核心内容的关键词出现频次进行统计,当某个关键词在该领域反复出现时,该词就能反映这一领域的研究重点及热点。本文运用词频分析软件ROST CM6对收集和整理的政策文本内容进行关键词统计,并根据词频的高低来分析政策文本的核心内容和重点,进而确定乡村环境治理政策文本的高频主题词。在此基础上,通过聚类分析方法,进一步探究政策聚焦点的时代演进。

2" 乡村环境治理政策文本的阶段性变迁特征

1978年,党的十一届三中全会通过了《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》标志着党中央对于农业和农村环境的保护提上新日程。1989年《中华人民共和国环境保护法》为环境保护划定了“法律红线”;1999年国家环保总局印发《国家环境保护总局关于加强农村生态环境保护工作的若干意见》,这是我国第一个直接针对农村环境保护的政策;2014年,新修订的《中华人民共和国环境保护法》在农业污染源监测、农村环境综合整治、防治农业面源污染等方面做出了较全面的规定,对各级政府在农业农村环境保护方面的作用做出界定,同时财政预算中安排农村环保资金等;2022年国家生态环境部等部门制定《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021—2025年)》,进一步细化打好污染防治攻坚战的重要任务。基于以上政策及其战略目标的标志时间点,我国乡村环境治理政策体系的历史变迁大致经历了1979—1999年的政策起始阶段;2000—2016年的政策加速阶段;2017—2022的政策深化阶段。近年来乡村环境治理政策文件数量快速增长,政策覆盖领域更宽泛、内容更加细致、执行策略更加具体明确。

2.1" 1979—1999年的政策起始阶段

改革开放以来,随着城市化进程加快,农村作为工业级城市污染的庇护所,其呈现出点源污染及面源污染共存、生活污染与生产污染叠加、乡镇企业污染和城市污染转移威胁共存的局面。1979年颁布的《中华人民共和国环境保护法(试行)》强调“积极发展高效、低毒、低残留农药,推广综合防治和生物防治,合理利用污水灌溉,防止土壤和作物的污染”,标志着致力于乡村环境保护的法律和政策体系开始建立。这一阶段中央层面共发布6份法律政策文本,提取高频关键词,按频次排序,见表1。

通过表1的关键词词频分析,可以得出1979—1999年乡村环境治理政策文本呈现以下特点。

①从整体来看,处于起步阶段政策体系中对乡村环境治理的整体性、系统性不够明确,治理内容单一且相关性不高;②政策体系着力点是针对各类污染问题做出明确的控制、监测;③乡村环境治理的主要手段为控制、规划、监测和禁止等,体现出明显事后控制的特点,这与计划经济向市场经济过渡时期过多关注经济发展有密切关系。

2.2" 2000—2016年的政策加速阶段

21世纪以来,我国农业农村经济快速发展,农药化肥的不科学使用导致农业面源污染;养殖业作为第二大农业生产领域,其不断规模化和产业化推动了畜牧业现代化的发展,同时也对环境也造成了巨大的压力。随着公众环保需求的提升,《国家环境保护“十五”计划》中明确将控制农业面源污染、农村生活污染和改善农村环境质量作为农村环境保护的主要任务。2008年中央设立农村环保专项资金,通过“以奖代补”“以奖促治”等方式开展农村环境集中整治,提高地方治理农村环境的积极性。2015年中央一号文件明确以实施两个全国性规划为农业生态治理的总抓手,强调自愿的环境可持续利用和保护。同年,国务院办公厅印发的《关于加快转变农业发展方式的意见》为当前和今后加快农业现代化提供明晰路径,确定产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路,对这一阶段政策文本进行高频词提取和排序见表2。

通过表2的关键词频分析,发现2000—2016年乡村环境治理政策文本呈现以下特点。

①农村环境整治内容由土壤、水等单要素向社会、经济、环境等多要素的综合治理转型,形成了协同治理的理念;②政策体系呈现了多主体参与合作的态势,政策议程窗不断开放;③开始重视乡村环境治理的动态监测,逐步从事后控制转向过程和事前控制,政策的前瞻性更加突出;④治理方向稳步走向综合整治,在传统的管制、禁止等行政法律以外,治理手段逐步拓展到考核、教育、鼓励等更柔性和多元化的方式。总之,该阶段政策文本话语的重点是乡村环境综合整治。

2.3" 2017—2022年的政策深化阶段

随着农村社会经济的快速发展,农民对美好生态环境质量要求日趋强烈,绿色发展成为环境治理创新的新指向。2017年《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》将绿色发展作为农业发展的总体目标。2018年《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》要求统筹农村经济、社会、生态和文化等多个领域综合治理,加快推进乡村治理体系和治理能力现代化。2020年《关于构建现代环境治理体系的指导意见》提出,构建党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系。2021年《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》要求基本消除较大面积的农村黑臭水体。这一阶段的政策文本高频词排序见表3。

对表3的关键词频分析表明,2017—2022年乡村环境治理政策文本突出以下几个方面。

①乡村环境治理政策体现出技术手段多样、治理资源多元化等新时代环境治理特征;②“乡村振兴”“绿色”成为热点关键词,以绿色发展引领乡村振兴成为乡村环境治理的主旋律;③乡村环境污染治理转向环境防治、绿色发展的效能取向,该阶段最突出的特征是从农业农村污染的单项政策治理、综合整治转变为农业农村的绿色可持续发展,推进全面乡村振兴。

3" 乡村环境治理政策文本的分析维度

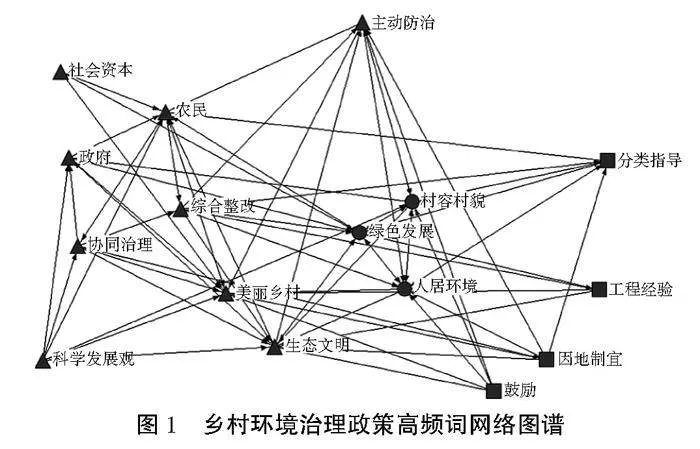

乡村环境治理是乡村发展的一项公共事务。根据新公共治理理论,公共事务治理的制度选择及其实施是在不确定性和复杂环境下尽可能挖掘效率收益。在新公共治理范式下通过政策文本高频词归并,聚类出乡村环境治理政策文本的制度、技术、效能3个分析维度,如图1所示。本文从制度、技术、效能3个维度阐释乡村环境治理政策的变迁逻辑。

3.1" 制度设计维度

乡村环境治理政策的制度设计要素主要包括治理的价值取向、治理主体、治理内容和治理模式。

价值取向:从污染控制梯级转向建设宜居宜业和美乡村。作为乡村环境治理的核心支撑,价值取向在乡村环境治理制度设计中发挥核心作用,决定着能否取得既定制度成效以及能否进行适应性创新转型。党的十一届三中全会以来,广大农村的生产责任制成效并没有遏制生态环境的逐步恶化。1985年《关于发展生态农业、加强农业生态环境保护工作的意见》强调农村自然环境、生态平衡遭到破坏亟待解决,这种“污染控制”价值取向持续了较长一段时间。党的十八大后,2013年全国自然生态和农村环境保护工作要点要求建设美丽乡村。党的十八届五中全将“绿色发展”列为五大发展理念之一,此后的治理政策快速推进到乡村绿色发展和美丽乡村建设,党的二十大进一步转向乡村产业、人才、文化、生态和组织的全面振兴及建设宜居宜业和美乡村。

治理主体:从政府主导转向激励多主体合作共治。改革开放至20世纪末,乡村环境治理为单一的政府主导。但乡村环境问题的复杂性、不可逆性、隐藏性等特点决定了实践中的多主体参与。2009年实行“以奖促治”政策激励地方及社会主体参与。2014年国务院办公厅发布《关于改善农村人居环境的指导意见》中坚持农民的主体地位。《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021—2025年)》中进一步坚持问需于民,突出农民主体的原则。乡村环境治理主体转向突出农民的主体地位、构建政府、市场和社会等多元主体协同的制度安排。

治理内容:从碎片化转向注重整体性的系统工程。农村环境治理是涉及生产方式、生活方式、管理方式等各方面的整体性系统工程。2000年以前,治理内容属于碎片化的分割式治理,环保工作分散于畜禽污染防治、面源污染控制等单个问题的突破;2001—2013年治理内容由水、土壤等单要素等向乡村环境领域综合整治转型;2013年之后,环境污染防治逐步与农业农村联动、生产生活生态融合,并向源头减量、资源利用、减污降碳和生态修复等全领域延伸。

治理模式:从单一的政府规制模式转向融入市场机制的多方共治模式。改革开放初期,我国乡村环境治理模式为政府主导下的强制实施,并逐步过渡到引入社会资本机制,弥补政府单项治理的不足。但由于乡村环境问题的复杂性,单纯依靠政府机制、市场机制抑或是社会机制去解决环境问题较难实现供需平衡。党的十九大以后,提出政府主导的公众共同参与的现代环境治理体系,以期最大程度发挥政府机制、市场机制和社会机制在乡村环境治理中的协同效应。

3.2" 技术工具维度

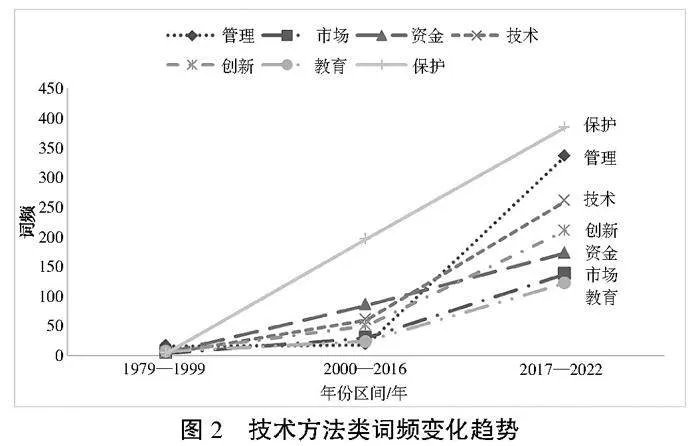

乡村环境治理的技术工具是实现治理制度设计的基础条件,并使治理制度设计具有可操作性,从而达到既定的政策目标。技术工具的选择将决定乡村环境治理政策能否与治理实践匹配并推进治理实践发展。根据政策文本高频词归并,乡村环境治理政策的技术工具主要聚类为技术指导、管理和政策规范、组织方式,如图2所示。

技术指导:从工程主义转向适用技术。一直以来,乡村环境治理倡导“技术至上”的工程主义推进路径,治理效能比较平淡。近年来强调因地制宜选择技术,如2013年环境保护部发布的《农村环境连片整治技术指南》等五项指导性技术文件指出,综合考虑区域气候、地形地貌、经济发展和人口规模等因素,因地制宜地选取适用技术模式;2019年《中央农办、农业农村部、国家发展改革委关于深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验扎实推进农村人居环境整治工作的报告》中,强调从实际出发、实用性与艺术性相统一,推广一批符合农村实际、简单实用的农村人居环境整治技术、工艺和产品。

管理和政策规范:从禁令转向积极倡导。中央层面的乡村环境治理政策的规范方式主要分为正面倡导性和负面禁止性两类。随着治理政策的不断完善,“鼓励”“提倡”“奖励”“支持”等倡导性规范逐步取代“禁止”“不得”“严禁”等禁止性规范,演进方向呈现出由被动禁令到积极倡导的新趋势。

组织方式:从粗放式管理转向系统化和精细化。农村环境治理在一段时期内主要是对畜禽养殖、农业生产等方面实行“一刀切”的强制禁养和禁种等措施。面对农村发展的迫切需求,治理的组织方式转向系统化、注重细节、重视过程、追求卓越的新型方式。将绿色发展理念引领到农村人居环境综合治理,依据不同约束条件及制度环境实施差异化的治理方案。如2018年出台的《农村人居环境整治三年行动方案》明确要求分类指导和不搞一刀切,多次提出“农村环境整治无论是发达地区还是欠发达地区都要搞,但要注意标准高低”。2019年,在学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验的报告中,提出要“把握好整治力度、建设程度、推进速度与财力承受度、农民接受度的关系”。

3.3" 效能目标维度

效能目标作为环境治理政策体系的最终落脚点,是通过综合运用各种科学管理的制度、工具手段和载体,将各项资源有机融合在一起,最终所要达成的标准。乡村环境治理政策的效能目标先后经历了应急治理、强化治理、多维治理和综合治理,走向绿色发展的全局化。具体来说,从“门诊式”的应急治理到20世纪70年代末80年代初,乡村环境治理的政策初步建构;之后,重点对化肥、农药、农膜的滥用进行强化治理;随着城市化进程的不断加快,农村环境治理的精准性凸显,治理政策集中对农村土地、水体污染、工业废弃污染等领域开展多维治理;党的十八大以来从宏观战略的高度对农村环境问题进行全方位、宽领域、多层级的综合治理,由农业面源污染向农村生产生活环境、村容村貌等重点领域推进,生态文明和绿色发展成为引领乡村环境治理的主旋律,美丽乡村建设和生态兴农成为乡村全面振兴的效能目标。

4" 结论与实践启示

乡村环境治理政策演变是我国生态文明建设进程的重要内容。通过检索、筛选构建中央政府层面的乡村环境治理政策文本语料库,基于新公共治理理论的“制度-技术-效能”框架,运用词频和词频聚类分析法,对1978—2022年中国中央政府机构关于乡村环境治理政策文件进行文本分析,得出以下结论。

①乡村环境治理政策在制度设计、技术工具和效能目标三者之间的不同内涵及其变化,形成了政策演变的起始阶段、加速阶段和深化阶段,而政策阶段性转换的核心是提升治理效能。②乡村环境治理政策的制度设计逐步走向系统性和协调性,在建设宜居宜业和美乡村的价值取向下,注重治理工程的系统性,构建激励多主体合作参与的多方共治模式。③乡村环境治理政策的技术指导从禁令转向积极倡导实用性规范、开发和运用适用技术,推进系统化和精细化治理。④治理效能从应急治理、强化治理、多维治理、综合治理,逐步走向乡村绿色发展和全面振兴。

乡村环境治理政策变迁的“制度-技术-效能”分析,为乡村环境治理实践提供了新的启示。

第一,强化乡村环境治理机制的协同效能。当前,乡村环境治理政策的制度设计日臻完善,实现政策目标需要行政机制、经济机制、社会机制和道德文化机制的协同,通过机制协同,推进农村有机废弃物的资源化和循环利用,获得整体协同效能[7]。第二,提升乡村环境治理的数字化治理效能,逐步改变乡村环境治理生态,包括大数据、人工智能等新技术与农业产业发展的融合和农产品碳足迹追溯体系,无人机、高清视频等技术运用的农村人居环境监测体系,以及农村生态系统的数据收集、动态监测监管。第三,增强农业农村发展与农村生态系统的适应性治理效能。乡村环境治理实践是多样化的,其适应性效能体现在农业农村的经济价值及其与生态、人文、休闲旅游等融合的附加价值、共生增值,不断适应农村生态系统的变化及反馈过程,使之自然达到农村经济社会发展与生态系统的协调可持续发展。

参考文献:

[1] 金书秦,韩冬梅.我国农村环境保护四十年:问题演进、政策应对及机构变迁[J].南京工业大学学报(社会科学版),2015,14(2):71-78.

[2] 陈秋红,黄鑫.农村环境管理中的政府角色——基于政策文本的分析[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2018,20(1):54-61,91.

[3] 杜焱强.农村环境治理70年:历史演变、转换逻辑与未来走向[J].中国农业大学学报(社会科学版),2019(5):82-89.

[4] 高新宇,吴尔.间断-均衡理论与农村环境治理政策演进逻辑——基于政策文本的分析[J].南京工业大学学报(社会科学版),2020(3):75-84.

[5] 张会吉,薛桂霞.我国农村人居环境治理的政策变迁:演变阶段与特征分析——基于政策文本视角[J].干旱区资源与环境,2022,36(1):8-15.

[6] 〔英〕STEPHEN P O. 新公共治理?——公共治理理论和实践方面的新观点[M].包国宪,译.科学出版社,2017:71-74.

[7] 邓学衷,陈伊灵.国内乡村环境治理研究的知识图谱分析:演进动态与未来方向[J].长沙理工大学学报,2022,37(6):55-65.

基金项目:湖南省社会科学成果评审委员会资助项目(XSP19YBZ015)

第一作者简介:邓学衷(1966-),男,管理学博士,教授。研究方向为公司财务和环境会计。