基于“服务三角”模型的乡镇综合文化站服务效能提升策略

基金项目:2021年度江西省文化艺术科学规划一般项目(YG2021096)

作者简介:刘小泉(1979-),男,博士,副教授。研究方向为地方治理、公共文化服务。

DOI:10.20028/j.zhnydk.2024.07.023

摘" 要:乡镇综合文化站服务效能是农村公共文化服务水平和质量的体现。当前,江西省Z县乡镇综合文化站服务效能建设主要面临文化人才队伍结构失衡、文化服务供需错位、绩效评估体系不科学等困境。该文基于“服务三角”模型框架,从顾客价值、服务策略、供给系统和服务人员4个维度提出文化站服务效能的提升策略。

关键词:乡镇综合文化站;公共文化服务;效能;“服务三角”模型;策略

中图分类号:G242" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2024)07-0094-04

Abstract: The service efficiency of township comprehensive cultural stations is the embodiment of the level and quality of rural public cultural services. At present, the service efficiency construction of comprehensive cultural stations in Z County, Jiangxi Province is mainly faced with the difficulties such as the imbalance of the structure of cultural talents, the dislocation of supply and demand of cultural services, the unscientific performance evaluation system and so on. Based on the \"Service Triangle\" model framework, this paper puts forward the strategies to improve the service efficiency of cultural stations from four dimensions: customer value, service strategy, supply system and service personnel.

Keywords: township comprehensive cultural station; public cultural service; efficiency; \"Service Triangle\" model; strategy

乡镇综合文化站是农村精神文明建设的主要窗口,在丰富群众文娱生活、助力乡村文化振兴等方面发挥着重要作用。近年来,为了满足农村群众对高质量精神文化生活的需求,江西省Z县加大了农村文化建设的投入力度,完成了基层公共文化网络“全覆盖”建设。然而,Z县的乡镇综合文化站仍存在资源利用率不高、供给能力不足、供需不匹配等问题,影响着公共文化服务效能的发挥。因此,探究乡镇综合文化站服务效能提升策略将有助于打通Z县基层公共文化服务的“最后一公里”,充分释放其在农村文化生活中的辐射作用。

1" 相关概念的阐述

1.1" 公共文化服务效能

现代管理学之父彼得·德鲁克认为卓有成效的组织管理理应追求效能,即设定恰当的目标并实现目标的能力。国内学者则认为效能既包括效果、效率和效益,也包括决策能力、服务能力和资源整合能力[1]。与追求利益最大化的企业不同,综合文化站是基层公共文化服务的重要阵地,追求的是最大程度满足农村群众的文化需求。鉴于此,本文将公共文化服务效能分解成2个维度:一是“效”,是指公共文化服务的最终效果,主要通过群众的参与度和满意度来衡量;二是“能”,是指公共文化服务的投入与产出能力,具体包括资金、人力、基础设施的投入和各类文化活动的产出,主要通过数量标准来测评。乡镇综合文化站是农村群众获得公共文化服务的重要载体,因而其服务效能一方面要体现服务内容的多样性和服务过程的可及性、公平性、规范性,另一方面要凸显服务结果的实效性和精准性。

1.2" “服务三角”模型

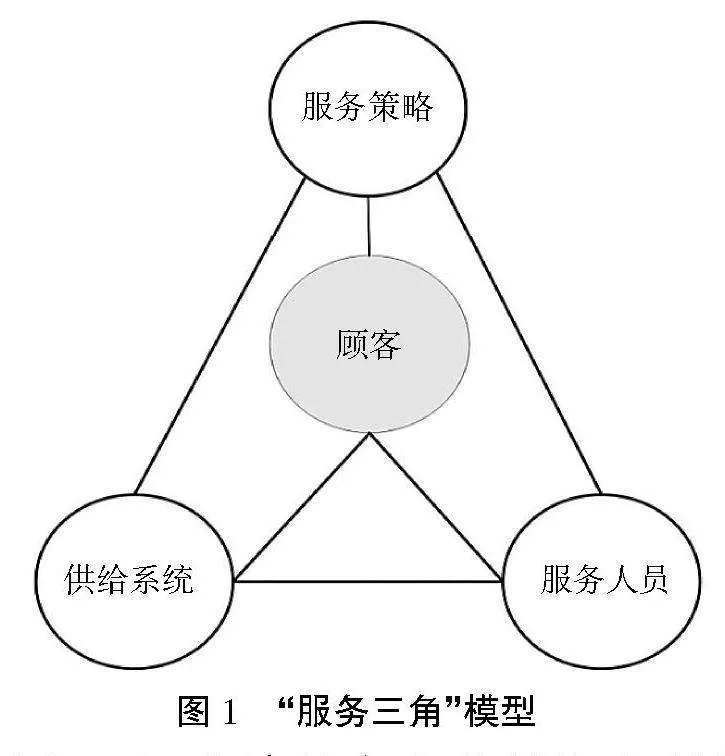

“服务三角”模型是美国著名管理学家卡尔·阿尔布瑞契特和让·詹姆克在《服务经济:让顾客价值回到企业舞台中心》一书中提出的服务理论。他们认为“顾客价值”是该模型的核心,亦将服务效能视为经过管理努力的成果。这个模型的3个角分别由服务策略、供给系统和服务人员三大要素组成(如图1所示),它们之间相互联系又协同作用,紧紧围绕着顾客进行服务创造和运作,并最终影响服务效能。

“服务三角”模型描述的是一个整体性服务管理过程,企业应始终将顾客置于核心位置,努力使三大要素良性匹配、协调有序地运转,旨在不断优化服务供给效能[2]。任何企业竭尽所能地制定服务策略、搭建服务供给系统和配备人力资源,目的都是更好地服务顾客。公共文化服务虽由政府主导,但与企业为顾客服务有着一定的相似之处,包括服务供给要以群众需求为核心;服务策略要做到因地制宜、灵活变动;供给系统需要有严格的过程质量管理,才能为目标群体提供高品质的服务和产品;服务人员的专业性是保证服务供给有效的关键[3]。因此,“服务三角”模型与乡镇综合文化站的公共文化服务供给具有一定的契合性,适合用于探索服务效能的提升之道。

图1" “服务三角”模型

2" 江西省Z县乡镇综合文化站服务效能建设的困境

Z县位于江西省北部,长江中下游南岸,是国家级农业综合开发示范县和国家级生态示范县。总面积1 542 km2,下辖13个乡镇,常住人口28.48万。Z县的13个乡镇综合文化站于2018年全部建成,每个站舍面积300~630 m2,投资总额21万~42万元,都设有图书室、辅导培训室、电子阅览室、多功能活动厅、文体广场和宣传橱窗。2023年10月,笔者对Z县13个乡镇综合文化站进行了实地走访调研,发现了当前基层公共文化服务效能建设中面临的主要困境。

2.1" 文化人才队伍结构失衡

目前,Z县13个乡镇综合文化站工作人员共有24人,最多的有4人,最少的只有1人,平均每个文化站工作人员1.85人,每万群众对应的文化服务人员为0.84人。人员结构存在如下问题:一是兼职比例过高。专职人员只有14人,兼职人员为10人,占比41.7%。除了从事综合文化站的工作,兼职人员还要担任乡镇其他事务工作。由于专职人员数量的不足,文化活动的策划与开展经常出现人手不够、分工不明的情形,制约了文化服务的顺利供给,也影响了文化站服务效能的发挥。二是工作人员年龄偏大。24名工作人员平均年龄为46.5岁,40岁以上17人,30~40岁有4人,30岁以下仅3人。有些年龄偏大的工作人员接受新鲜事物和新服务理念的能力低,不擅长使用电子设备以及现代网络信息技术。这导致文化站的文化活动内容与形式缺乏创意,难以吸引群众,使得文化站的服务效果大打折扣。三是人员学历偏低。第一学历为本科的人员6人,第一学历为专科的人员8人,第一学历为高中或中专的人员共10人,占比41.7%。人员学历偏低造成工作中专业理论知识匮乏,业务水平参差不齐,政策制度难以落实到位,有些文化活动无法按既定目标完成,影响了文化站的整体服务水平。

2.2" 文化服务供需错位

农村群众目前的文化需求是多层次、多样化的,除了读书学习、看歌舞表演、看电影、广场舞等,希望听一些关于农学、健康养生的知识讲座和艺术鉴赏课。而现实情况是,对于群众喜闻乐见的文化活动,文化站没能力提供,同质化、流于形式、走过场的文化活动无法满足群众的需求,造成公共文化服务供需错位。比如,Z县各乡镇文化站将“走基层”文化惠民演出进行外包,由社会艺术团队轮流到各乡镇“送戏下乡”,几年来演出节目、演出形式都一个风格,甚至演员都是同一批,毫无新鲜感可言。从文化站提供的电影来看,放映题材以宣传教育片、红色纪录片为主,而且每年放映次数甚少。由此产生的后果是,农村群众对文化站举办的活动缺乏兴趣,参与意愿不强。而文化站工作人员为了完成上级考核任务,只能应付性开展文化活动,临时组织村民“摆拍”,使得群众对其信任感降低,继而出现文化活动开展的恶性循环。另外,Z县农村的大部分青壮年进城务工,导致村庄人口流失严重,留下的以老弱妇孺居多。农村文化活动主体的缺失也是导致文化站“剃头挑子一头热”及“自娱自乐”现象的主要原因之一。

2.3" 绩效评估体系不科学

科学可行的绩效评估能够及时反映文化站工作中的各类问题,有助于改进工作方式方法及提高服务效能。据笔者调研发现,Z县乡镇综合文化站日常工作由各乡镇自评,不存在月度考核或中期考核,每年只开展一次年终考核,由县文旅局负责打分,主要采取听取工作汇报、实地考察、查阅资料和抽查等方式进行。文化站的考核成绩在乡镇综合考核中占比较轻,仅占3分,通常各乡镇文化站评分相差不大,因而文化站绩效评估结果几乎不影响乡镇综合考核排名。通过查看考核细则,发现2018—2022年绩效评估标准完全一致,考评内容主要包括组织领导、队伍建设、基础设施建设、日常工作和免费开放5个方面。2023年新加2项指标,一是完成新型公共文化空间建设,二是获得县级以上奖项、表彰。现有的评估标准并没有将群众满意度纳入到评估指标中,且在制度上缺乏专家和公众参与评估的明确规定,因而无法客观反映Z县各乡镇综合文化站履职情况。在绩效评估流程方面,流程方向单向化,大多内部进行,评估结果并未向社会公开。长期缺乏系统的评估标准、合理的公众监督与规范的评估流程容易导致公共文化服务供给效率低下、质量不高等问题。

2.4" 公共文化服务供给力量不足

公共文化服务属于公共产品,其非排他性和非竞争性特征决定了政府在服务供给中占据主导地位。当前,Z县13个乡镇综合文化站提供文化服务、开展文化活动都是依靠政府的力量,无论是举办各类展览、讲座和培训,还是组织文体活动、指导村文化室建设、开展流动文化服务和宣传非物质文化遗产,都是以文化站工作人员为主体。单一的供给主体存在着服务人员不足、服务内容单调等缺陷,难以为农村群众提供个性化、多样化、常态化的文化服务,也无力挖掘保护优秀传统文化资源以及打造特色乡村记忆文化品牌。通过实地访谈了解到,Z县文旅局要求每个乡镇综合文化站成立5支以上群众业余文艺团队。但实际上只有6个乡镇按要求完成了文艺团队组建任务,且大多为广场舞队伍,很难真正弥补政府在公共文化服务供给上的不足。此外,Z县各乡镇自发形成了许多民间文艺团体,包括诗词协会、音乐协会、书画协会、象棋协会、篮球协会和摄影协会等。民间文艺团体的多样性能够有效克服公共文化服务供给力量不足带来的一系列弊病,例如服务项目不全、优秀乡土文化价值虚置等。然而,Z县政府部门并未采取相应的激励、吸纳、整合政策,也就没能将民间文艺团体的协同供给作用充分发挥出来。

3" 基于“服务三角”模型的Z县乡镇综合文化站服务效能提升策略

针对江西省Z县乡镇综合文化站服务效能建设出现的问题,笔者根据“服务三角”模型的核心理念,提出以下改进策略。

3.1" 顾客价值:畅通农村群众文化需求表达渠道

Z县公共文化服务呈现单向的政府供给,农村群众很少有表达文化需求的机会,致使文化活动群众参与意愿不强、文化服务供需错位。Z县乡镇综合文化站要提高文化活动的群众参与率和满意度,就必须畅通群众文化需求表达渠道,实现基层政府与群众之间的信息互通,以群众需求倒逼文化服务供给改革。一是构建“线下”多元化的需求征集渠道。文化站应定期开展恳谈会,邀请乡贤、乡村文化能人、群众代表及民间文化组织等参与需求交流。另外,每年安排文化志愿者,深入所辖区域,定期向服务群体发放公共文化需求问卷调查表,并对征集而来的需求信息进行归类,为公共文化服务“精准滴灌”提供依据。二是构建“线上”信息互动渠道。充分利用微信公众号、微博、QQ等新媒体开辟需求征集和意见反馈渠道,让群众在“线上”畅所欲言、积极发声。文化站收集意见之后,可以及时调整与优化文化服务供给内容、供给方式,助推服务效能的提升。三是建立群众参与评价机制。在Z县的乡镇综合文化站服务效能考核工作中,应将群众参与意愿、参与程度和参与满意度纳入评价指标体系,充分体现评价主体的“公众本位”和公共文化服务的社会效益目标。比如,文化站可以召集群众代表现场评价各类文化服务项目,倾听服务对象的声音和诉求,力求做到公共文化服务供需精准对接。

3.2" 服务策略:充分利用文化站实施,善用民俗文化

长期以来,江西省Z县乡镇综合文化站重建设、轻服务,导致文化站设施利用率不高的问题较为突出。为了解决这一困境,Z县的文化主管部门首先应完善文化站设施建设标准及服务标准,从制度上解决文化设施“沉睡”、文化产品不合群众“口味”等问题。其次,以文化站为服务平台,邀请县农业、卫生、环保等部门,为群众举办农业技术、健康保健、环境保护等专题知识讲座。再次,定期补充更新图书,尤其要丰富书籍的种类,设置农村远程教育信息服务点,让文化站真正成为群众的“知识加油站”。最后,通过张贴标语、制作宣传板、设计服务指南等措施向广大农村群众宣传乡镇综合文化站免费开放的时间、内容、服务项目和管理办法,让更多的群众走进服务站享受公共文化服务,同时提高免费开放的日常管理和服务态度,使文化站更好更实地便民惠民利民。

乡镇综合文化站要提升服务能力,除了引入具有城市文化特征的服务设施之外,还应利用富有地方特色的民俗文化开展多样化的公共文化活动。将公共文化活动与Z县的油菜花节、板凳龙、高腔和采茶戏等民俗文化相结合,无疑能使公共文化活动更“接地气”,让“文化乡愁”转化为“喜闻乐见”。对于优质的民俗文化,我们不仅要利用,更要做到善用。这绝不是主题上或形式上的简单嫁接,而是需要对民俗文化进行深层次挖掘,既要了解内涵和保护“内核”,又要具有现代气息的“外衣”,运用高科技手段对民俗文化的呈现形式进行创新[4]。由于Z县各乡镇的民俗文化资源禀赋存在异质性,各文化站可以采取乡乡联动的方式进行合作供给,共同举办内容丰富、形式灵活多样的公共文化活动,不但可以缓解单个文化站能力与资源不足的问题,也能提高文化活动项目的吸引力和影响力,进而提高整体服务效能。

3.3" 供给系统:精心培育民间文艺团体

民间文艺团体具有灵活性强、创造力旺盛、演技活泼等特点,他们活跃在乡间田头,为农村群众送上一道道免费的“文化大餐”,逐渐成为群众文化活动的重要力量。目前,Z县的大多数民间文艺团体面临着发展资金短缺、场地匮乏、缺乏技术指导等问题,因此Z县的文化主管部门要将其纳入管理范围,并进行精细培育。所谓培育,就是对幼小生命的陪护,使其健康发育、茁壮成长和壮大。民间文艺团体作为一个生命体,同样需要适宜的生长环境,才能由小到大、由弱到强。但民间文艺团体的培育不是“精挑细选”或“专业孵化”,不需要通过严格的标准审核达到“入壳”—“孵化”—“出壳”的过程。因为民间文艺团体是群众文艺爱好者自愿组织起来的业余文艺队伍,所以对他们的培育无须参照专业团队的标准,需要更多的是资金扶持、专家指导、完善的设备和表演的机会。Z县各乡镇政府应将民间文艺团体专项经费纳入财政预算,每年拿出一定的资金用于演艺设备的配置。邀请著名艺术家、文化名人对民间文艺团体骨干进行现场指导、集中授课和观摩座谈,帮助民间文艺团体不断提高创作水平和演出水平。采取政府购买服务方式组织开展“送戏进村”“戏曲流动大舞台”等活动,由民间文艺团体承担演出工作,既能以演带队、以演促队,又能有效发挥民间文艺团体在繁荣文化事业中的作用。

3.4" 服务人员:重塑文化站人才队伍

“文化专干不专”已成为Z县基层文化工作者的常态,重塑人才队伍,为乡镇综合文化站的发展注入新的动力迫在眉睫。其一,将“请进来”和“竞聘轮岗”充分结合。一方面要出台优秀文化人才政策,吸引优秀的高校毕业生到Z县文化站工作,同时完善相关住房、教育、医疗等配套设施,让他们能扎根基层、奉献基层。另一方面要优化文化干部队伍的文化结构和素质能力,可通过竞聘轮岗,促使文化干部自我提升,让Z县乡镇综合文化站有一支富有朝气、充满活力的干部队伍。其二,加强人才队伍的培训。不仅仅是只强化文化站长的业务能力,更要对文化站工作人员的服务意识、服务技能和专业素养进行培训。可以通过开展专题讲座、定期进行主题比赛、“拜师”非遗传承人等形式来达到培训目标,而且要将培训效果纳入文化站服务效能考评体系之中。其三,创新用人机制和激励机制。对于技艺精湛的乡村文化能人,可以打破编制束缚,聘请其为乡镇文化辅导员,并给予荣誉称号和一定的补贴。乡镇综合文化站可以将部分文化控制权让渡给乡村文化能人,让其成为乡村文化控制权代理人,与文化站工作人员相互融合、共享乡村文化控制权[5],目的是利用代理人的专业优势及社会资本,有效提升文化站的服务效能。

4" 结束语

乡镇综合文化站是加强乡村社会治理的重要基础,也是推动乡村文化振兴的重要阵地。以Z县为代表的我国乡镇综合文化站建设已取得一定成效,但服务效能不高仍阻碍着其功能的充分发挥。“服务三角”模型给我们的启示是,乡镇综合文化站要提升服务效能,首要的是掌握服务对象的特点和需求,然后在此基础上针对性地制定服务策略、与民间文艺团体牵手“联姻”及打造高素质的公共文化服务人才队伍。当然,乡镇综合文化站的服务效能建设绝非一朝一夕就能够完成,必须注重长远规划,不断拓展服务内容、创新服务模式、提升服务品质并善于挖掘民间文化资源,让农村群众享受更为丰富、更高质量、更加“对味”的文化服务。

参考文献:

[1] 杨永恒,龚璞,潘雅婷.公共文化服务效能评估:理论与方法[M].北京:科学出版社,2018.

[2] 陈世香,赵雪.农民工公共文化服务供给机制研究:基于“服务三角”模型的建构[J].行政论坛,2017(2):103-110.

[3] 方堃,杨毅.基于整体性治理的新型农村公共服务体系研究——以“服务三角”模型为分析框架[J].四川行政学院学报,2011(4):10-13.

[4] 张晓娜.乡镇综合文化站公共文化服务效能提升研究[D].兰州:兰州大学,2023.

[5] 廖青虎,陈通,孙钰,等.乡村文化治理的创新机制——控制权共享机制[J].北京理工大学学报(社会科学版)2021(1):99-105.