新农科背景下地方高校植物保护专业一流人才培养路径探索

摘" 要:为适应新农科建设要求,针对传统植物保护专业人才培养过程中出现的问题,充分发挥智慧农业的核心作用与内涵,以智慧农业驱动植物保护专业一流人才培养。从加强学科内涵建设、优化专业课程体系、完善教育模式、打造智慧实践基地和铸就智慧师资等方面探索植物保护专业一流人才培养的路径。

关键词:新农科;植物保护专业;一流人才;培养路径;智慧农业

中图分类号:C961" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2024)15-0015-04

Abstract: In order to meet the requirements of the construction of New Agricultural Science, in view of the problems existing in the training process of traditional plant protection professionals, the core role and connotation of smart agriculture should be given full play, and the cultivation of first-class plant protection professionals should be driven by smart agriculture. Thus, this paper explores the ways of cultivating first-class talents in plant protection specialty from the aspects of strengthening discipline connotation construction, optimizing professional curriculum system, perfecting education mode, building wisdom practice base, and casting wisdom teachers.

Keywords: New Agricultural Science; Plant Protection specialty; first-class talent; training path; smart agriculture

发展现代化农业,科技是关键与核心,是“发动机”与“翅膀”。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》提到,极力发展智慧农业,加快推进农业农村现代化[1]。面对新农业、新农民、新乡村和新生态“四新”问题,新农科发展势在必行。打造新农科是应对全球新变局、应对现代农业新发展、应对高等农林专业改革的当务之急。智慧农业是信息技术与农业深度融合的产物,其核心要素是信息、知识、装备等,以农业专家系统、农作物病虫害遥感、农机自动导航驾驶和农业智能装备等为代表的智慧农业科技迅速发展,借助生物科技、信息科技、工程科技等现代技术,对传统涉农专业进行改造提升,铸就农工融合、农医融合、农文融合和农理融合,实现高等农林教育融合发展、多元化发展、协同发展[2]。

作为农学中的一级学科,植物保护专业的传统优势地位尤为突出,其对于植物病、虫、草及鼠、鸟等害虫的预测预报与综合防治,保证农作物高产、稳产、抗逆和优质具有重大的科学意义[3]。新农科形势下,充分发掘智慧农业的关键作用与内涵,以智慧农业助推植物保护一流学科建设,不仅能够培养具有国际视野、满足现代农业需求、服务国家及地方的应用型复合人才,而且对于振兴高等农林教育、提升我国高等教育的国际竞争力意义深远。

1" 涉农地方高校传统植物保护专业人才培养之困

新型农科人才是建设美好乡村、实施乡村振兴的中坚力量,现代农业对涉农人才提出了新要求,涉农地方高校传统植物保护专业人才培养模式在新农科背景下凸显出如下问题。

1.1" 培养目标与实际需求不吻合

高等教育的首要任务是为社会培养大量的高素质人才,然而,人才短缺成为现阶段制约各行各业发展的首要障碍,农业领域尤其如此。作为涉农的传统优势学科之一,植物保护专业具有鲜明的学科交叉特色,然而长期以特定的植物有害生物为治理对象导致学生缺乏大生态理念,毕业生与用人单位之间显得“格格不入”。人才培养目标与实际需求脱节致使一部分毕业生花费大量时间适应新岗位,用人单位怨声载道;自信心不足的毕业生直接从事与专业无关的工作,人才资源极大浪费[4]。

1.2" 课程体系与考核方式不科学

课程作为教学活动的重要载体,是学生摄取知识的主要方式。植物保护专业现有的课程体系中专业模块占比较高,通识模块占比较低,智慧植保课程偏少,造成学生知识面狭窄、专业特性过分突出,不利于学科交叉融通。注重理论课程讲授、轻视实践课程开展,导致学生基础知识僵化、解决实际问题能力较差。此外,课程考核形式多以考试为主,平时成绩或过程性考核缺失占比较小,这种做法使学生寄希望于考前突击,无法实时掌控学生的课程消化进度,难以科学评价学生学以致用、分析解决问题的能力[5]。

1.3" 教学形式与授课内容不新颖

学生课堂积极性、主动性与授课方式及授课内容密切相关。植物保护专业课程多以线下教学为主、线上线下混合式教学为辅,主要采用PPT结合板书授课,新型信息技术融合不足。尽管多数课程已按照学校要求在网络教学平台上传了课件、视频、作业等教学资源,但是学生浏览频次及参与度普遍较低[6]。单一的教学形式加上枯燥的课程内容使原本缺乏生机的课堂更加沉闷,教师饶有兴致地“灌”、学生索然无味地“吸”,学生主动学习的意愿逐渐降低、学生的主体地位与核心作用荡然无存。

1.4" 实践锻炼与科研训练不系统

植物保护专业具有极强的实践性,学生除具备学科基本知识外,锻炼实践技能、提升分析解决问题能力也是人才培养的重要目标。然而,现阶段地方高校植物保护专业实践教学普遍缺乏创新、校企协同实践基地不足,常规型、基础型实践居多,设计型、应用型实践偏少,学生与生产实际严重脱节[7]。学生参与指导教师科研训练、“双创”实践、“互联网+”及“挑战杯”等赛事训练积极性不高、连续性不强、投入的时间及精力不够,严重制约学生的“双创”意识培养与“双创”能力提升。

2" 新农科形势下培养植物保护专业一流人才的途径

新农科是对传统农科的大改造,改生产分工类专业设置方式为符合现代化农业需要。新农科涵盖新农业、新农村、新农民,面向“三产融合”发展的新产业、新业态,促进科学成果转化应用。新农科践行新生态,实现农业绿色发展,保障国家粮食安全,满足区域社会经济发展需求,推动我国由农业大国跨向农业强国[8]。结合地方高校实际,拟从培养目标、课程体系、教育模式、智慧实践、学科交融和智慧师资等方面探索新农科背景下植物保护专业一流人才培养的路径。

2.1" 培养“知农爱农”情怀,定位人才培养目标

在给全国涉农高校的书记校长和专家代表的回信中,习近平总书记强调,“培养更多知农爱农新型人才……推进乡村全面振兴不断作出新的更大的贡献[9]”。受传统观念、城乡差距及薪资待遇等因素影响,农科专业报考志愿率始终不高,多数涉农毕业生选择远离农村、逃离农业,究其原因是对农科专业理解不足、“知农爱农”情怀缺失。结合专业导论等课程强化学生的专业与思政教育,既包含老一辈植物保护专家兢兢业业、献身农业的精神,也包含新生代植物保护学者爱国奉献、开拓创新的事迹,于潜移默化中培养学生的“知农爱农”情怀。经过4年系统培养,植物保护专业学生的培养目标是具有崇高的思想品德,强烈的使命担当,稳固的学科基础,丰盈的专业储备,具备农业有害生物的识别、暴发监控、预测预报与综合治理等能力,能够符合国家及地方发展特色与战略需求,能够在农业、林业、园艺、农药化工公司、各级植保站、农产品安全、生物技术、环保和商贸等相关领域或部门从事与植保学科相关的科学研究、技术服务、合作开发、产品经营与持续管理等工作,饱含社会责任感与使命感,具备创新思维与创业精神的高级农科应用型人才。

2.2" 创新人才培养模式,优化专业课程体系

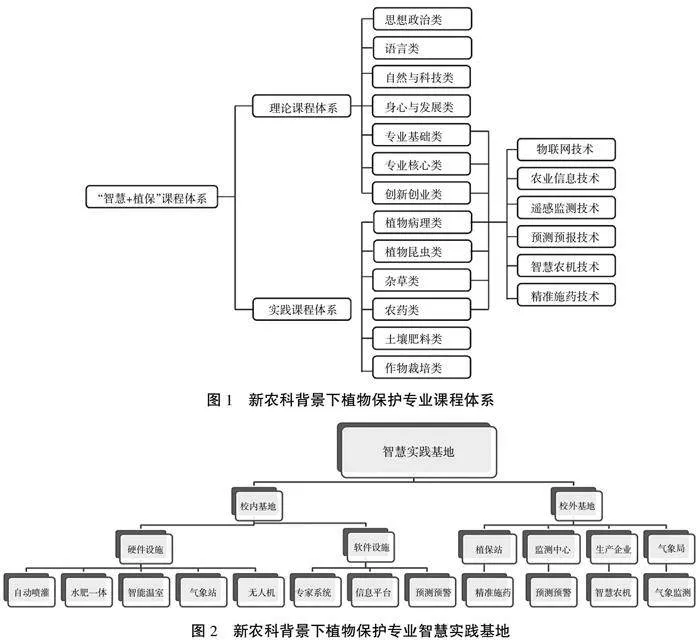

创新教育除极少数特殊环节外,几乎不存在单独的教学内容,而是以创新的教学内容、变革的教学方式等呈现于课程、课堂及教学环节之中。新农科建设的核心是培养创新型人才,包括知识体系、能力体系、专业理念和培养模式等在内的多个层面均要加以创新,培养德才兼备、全面发展的复合型人才[8]。植物保护课程体系需统筹思想政治类、语言类、自然与科技类、身心与发展类、专业基础类、专业核心类、创新创业类、专业方向类和个性化拓展类等理论、实验与实习课程(图1)。课程体系兼顾课上与课下、理论与实验、理论与实践的关联。充分利用信息技术、智能机械、数字化技术和分子生物学技术等在植物保护专业教育中的重要作用,充分体现“理论与实践并重、规范与个性并存、统一与多元并举”的植物保护新课程体系特点。

2.3" 创新教学方式方法,完善教育教学模式

学生能力全面提升的主要制约因子是教学方式。创新教育对新植保人才的培养必不可少,以变革教育思维助推教学手段、教学方法与教学内容焕然一新。传统教学方法注重教师单方面讲授,学生被动接受;现代教学方法强调以学生为中心,突出学生的学习主动性与主体地位,教师不再一味灌输而是起引导与辅助作用[10]。邀请企业、行业高管及一线科技人员进入课堂授课,感受企业文化与企业精神,掌握市场情形与供求现状,为人才培养方案制定建言献策。在现阶段必须改变传统的“填鸭式”教学模式,弱化教师的核心主导作用,倡导推行任务导向式、探究式、互动式、案例式和翻转课堂式等教学方式,彻底打破教师“一言堂”“独角戏”等场面,打造以学生为主角、教师为配角的新局面。这种新模式能够极大调动学生的学习积极性与主动性,极力激发学生的创新意识与创新思维,真正让学生“抬起头、动起来”。

2.4" 构建实践训练体系,打造智慧实训基地

实践训练是教学方式,也是教学环节。将实践训练持续贯穿于各个学期,形成以技能实训、实习调查、设计规划和社会实践4个部分为核心,以基础实训、学科实训、专业实训和综合实训4个循序渐进的过程为层次的系统实践训练体系。该体系包含2个基本特性,即占有大量份额的实践实训编入学生培养方案,按照既定方案持续进行系统性技能训练[2]。加大投入,不断引入最新的设备、技术、软件等对现有的校内外实践基地加以改造升级(图2)。以病虫害遥感监测系统、病虫害预测预报系统、植保无人机等为载体,搭建满足植物保护专业教学的科研中心;以整体操控中心、能源工厂、植物车间和生态工厂等为支撑,打造满足植物基因组学、设施园艺学、农业生物工程等相关学科实践的教学平台;以动植物生产标本园、农田物联网、水肥一体化等为支撑,提升作物学、动植物遗传育种、土壤肥料学等学科实践技能与水平[11]。

2.5" 铸造新兴植保内涵,促进学科交叉融通

以农村劳动力短缺、农民素质不高、劳动技能不强和机械化程度低为典型特点的传统农业已不适应现代化农业新形势,严重阻碍我国农业生产方式变革与巨大的优质农产品需求,传统农业改造升级势在必行。智慧农业将现代物联网、互联网、云计算、大数据、遥感和预测预报等技术融于一身,能够对农作物实现精准灌溉、精细管理、可视监测、全程追溯和科学决策。与传统的植保作业方式相比,无人机植保具有安全、高效、节水和节药等突出优势,极大提高作业效率、降低防治成本、保证人身安全[11]。学科交融是新农科的灵魂,是区别于传统农科的重要特征。植保学科作为农科中应用范围最广、最具应用前景的学科之一,能够广泛地与生物技术和信息技术、机械工程、化学工程、自动化技术和材料科学等交叉融合,实现病虫害智能预警、农情监测、精准管理、灾害应急管理、有害生物智能诊断和综合防治智能决策,凸显多学科交融的无穷魔力(图3)。

2.6" 优化师资队伍结构,铸就农科“智慧之师”

持续优化教师队伍架构,不断加大对年轻教师的培养力度,渐渐凸显“三高一低”(学历高、职称高、水平高和年龄低)的团体优势。积极引进国内外具有影响力的高水平科学领军人才,对特别著名的专家学者采取“一事一议”政策,充分发挥其在学科领域内的号召力,结合本校实际打造契合学校发展定位的教科研团队,助力学校发展迈入新台阶。大力引入具有丰富实践经验的人才,促进实践教师队伍的业务素质与技能水平不断提高[12]。跨学科组建“智慧之师”,将植保专业教师(从事植物病理、农业昆虫、农药学和杂草学等教学与科研)、资源与环境专业教师(从事地理信息、环境遥感、灾害预警等教学与科研)、农业机械专业教师(从事机械设计制造、自动化、农业智能化等教学与科研)和电子信息学专业教师(从事大数据、计算机、物联网等教学与科研)等不同领域教师合理交叉配合,针对新农科面临的重大课题开展联合攻关,将最新的研究成果运用于课堂教学、转化为实际生产力。

3" 新农科背景下植物保护专业一流人才的前景与归宿

面对新形势,地方高校培养的植物保护人才具有无限的发展潜力与广阔的发展空间,总体可以分为3个层面。一是考研深造、提升学历。近年来,国家出台多项政策,大力培养专业型研究生,其招考难度较学术型研究生有所下降,为更多的地方高校学生提供了继续深造的机会。二是灵活就业、服务地方。地方高校学生应适应地方经济发展、满足地方产业需求,利用自己所学知识到地方政府、企事业单位等建功立业,为全面开展乡村振兴战略添砖加瓦。三是创新创业、开辟天地。在“大众创业、万众创新”的形势下,具有创新创业能力的人才在激烈的市场竞争中具有独特的魅力。基于创新驱动发展战略,必定闯出属于自己的一片天地。

4" 结束语

2021年8月,教育部印发《加强和改进涉农高校耕读教育工作方案》的通知,鼓励将农林专业的课堂开设到广袤的田野上,把农业科技论文写在祖国的大地上。新形势下,植物保护专业培养的新型植保人才必须要密切契合现代化农业发展需求,在农田中检验所学、锤炼本领,以智慧化、信息化农业技术创新性解决农业实际生产中出现的问题,以高度的责任感与使命感投身现代化农业强国建设中去。

参考文献:

[1] 郑建华,刘双印,王潇.面向智慧农业的大学生创新创业培养问题分析与模式探索[J].创新创业理论研究与实践,2021,3(6):1-4.

[2] 张伟.新农科背景下涉农高校智慧农业专业的实践教学体系构建——以东北农业大学为例[J].中国农业教育,2022,23(3):39-44.

[3] 毕亚玲,黄保宏,张轶辉,等.基于应用型人才培养的植物保护专业人才培养方案的修订——以安徽科技学院为例[J].河南科技学院学报,2018,38(10):67-70.

[4] 张俊华,潘春清,于洪春,等.新时期植物保护专业应用创新型人才培养模式的研究[J].教育教法探讨与实践,2016(1):259-260,262.

[5] 魏松红,高萍,王妍,等.新农科背景下植物保护专业创新型人才培养的课堂教学改革[J].创新创业理论研究与实践,2022(18):56-58.

[6] 王玉玉,范凡,李静,等.提升卓越农林人才双创能力与综合素质的教学改革初探——以植物保护专业技能拓展课程为例[J].安徽农学通报,2021,27(16):188-191.

[7] 李东育,谢玲玲,刘贝,等.校企协同育人背景下植物保护专业实践教学思考[J].新疆农业科技,2022(3):44-46.

[8] 陈禅友,吴春红,牛蒙亮.“新农科”建设中园艺专业课程体系改革初探——以江汉大学为例[J].教育教学论坛,2021(16):61-64.

[9] 习近平给全国涉农高校的书记校长和专家代表的回信[EB/OL].http://jhsjk.people.cn/article/31340883.

[10] 李辉,张标.涉农高校数据科学与大数据技术专业人才培养思考[J].高等工程教育研究,2019(5):16-22.

[11] 王海光.智慧植保及其发展建议[J].中国农业大学学报,2022,27(10):1-21.

[12] 吴欣阳.“双一流”建设背景下地方高校师资队伍建设途径研究[J].黑龙江教师发展学院学报,2020,39(10):21-23.