学生语文思维能力提升策略探索

《义务教育语文课程标准(2022年版)》明确提出围绕核心素养构建课程目标,发挥核心素养在语文课程中的统领作用。义务教育语文课程培养的核心素养是文化自信、语言运用、思维能力、审美创造的综合体现。课程标准将思维能力纳入语文课程培养的核心素养,旨在强调语文教学要重视学生思维能力的发展。思维不仅存在于语文学习中,也存在于一切学习与生活中。因此。在语文学习中培养学生的思维能力非常重要。下面结合统编语文六年级上册第二单元《灯光》一课,比较分析借助问题设计、活动设计改善思维培养的具体实践。

《灯光》是一篇叙事散文,作者由天安门璀璨华灯回忆起解放战争中牺牲的战友郝副营长,字里行间饱含着“我”对战友的赞美、怀念和对新中国的热爱之情。课文以“灯光”为题,蕴含着作者深刻的思考:新中国今天的繁荣来之不易,是无数像郝副营长一样的革命烈士用生命和鲜血换来的。通过比较两次教学实践,探索基于问题链设计培养学生思维能力的有效做法。

一、牛刀小试,初绽思维之光

(一)设计思路

问题链设计:

1.文章哪几处描写了“光”?

2.哪些光是现实的?哪些光是回忆中的?

3.“光”之间有什么内在联系?

4.题目中“灯光”的作用是什么?

完成任务一:学生圈画出文中描写“光”的语句,分别在第1-2段“广场上千万盏灯静静地照耀着周围的宏伟建筑,令人心头光明而又温暖”;第3-7段“他并没有点烟,却借着微弱的亮光看摆在双膝上的一本破旧的书……画的是一盏吊着的电灯,一个孩子正在灯下聚精会神地读书”;第8-11段“黑暗里出现一星火光……冲进了围墙”“是郝副营长划着了火柴,点燃了那本书”;第12段“在天安门前璀璨的华灯下面,我又想起这位亲爱的战友来”。

学生圈画出描写灯光的句子后,教师引导学生对四处灯光分别概括为——广场夜景,灯火通明;看灯盼灯,憧憬未来;一星火光,引领部队;天安门前,灯火璀璨。这一环节主要是教师引导学生梳理文章情节,进行简要概括。

完成任务二:哪些光是现实的,哪些光是回忆中的?说一说你的依据。教师引导学生找到路标性语句,即第2段“我沉入了深深的回忆”,第12段“事情已经过去很长时间了”。对文本层次再次进行明确的划分,梳理清楚文章的脉络,进而研读现实的“灯光”与回忆的“灯光”的联系。

学生活动:散读第4-7段“看灯盼灯,憧憬未来”这一场景,之前学生学习过场景描写,知道场景描写有特定的地点、景物和人物活动,阅读时,教师启发学生思考在这个场景描写中,作者抓住的是人,是景,还是地点?

问题1:圈画出描写人物的语句,说一说有什么作用。

(1)他注视着那幅图,默默地沉思着。

注视:聚精会神地看。郝副营长聚精会神地看图中一个孩子在电灯下聚精会神地读书,他在沉思着什么。

(2)“多好啊!”他在自言自语。

语言描写是对孩子在灯下读书这种美好生活的赞美。书中另外一个“多好啊”,寄托了他对美好生活的向往,这是他的梦想和希望,也是他英勇献身的动力。

(3)他把头靠在胸墙上,望着漆黑的夜空,完全陷入了对未来的憧憬里。

动作描写,“陷入”改成“进入”可以吗?“陷入”和“完全”相照应,表现了郝副营长对未来的无限憧憬与希望。

教师总结:作者主要抓住了动作、语言等方面,呈现出年轻的战斗英雄在战斗打响前借着微弱的灯光看书并憧憬未来的场景。

问题2:阅读第10段“一星灯光,引领部队”这一场景的描写,概括郝副营长的形象。

第10段描写了郝副营长千钧一发之间选择了牺牲自己,英勇战斗的场景。

学生思考这两个场景之间的关联:未来孩子们能在灯下学习是郝副营长在千钧一发之际选择英勇战斗,甚至牺牲生命的巨大动力。

问题3:郝副营长的愿望实现了吗?哪里有依据?

比较原句“广场上千万盏灯静静地照耀着周围的宏伟建筑,令人心头光明而又温暖。”与缩句“广场上的灯照耀着周围的建筑,令人心头光明而又温暖”的区别。作者有意突出“千万盏”,表现灯之多,“静静”指和平安宁的生活,“宏伟”体现夜景之美,城市发展之快。

教师小结:郝副营长的理想是未来孩子们能在灯下学习,这是他在千钧一发之际选择英勇战斗,甚至牺牲生命的巨大动力;回忆的“光”与现实的“光”之间的内在联系在于:现实的灯光不仅指璀璨的华灯,也指和平而宁静的生活,正是像郝副营长这样的英雄用自己的生命换来了和平、安乐的生活。

完成任务三:“灯光”的作用是什么?师生共同理解题目,对全文进行梳理与总结:从内容上看,灯光指灯发出的亮光;灯光是郝副营长憧憬的未来,是郝副营长的理想与信念,是郝副营长牺牲生命的动力;“灯光”象征着和平、安宁的生活。从结构上看,“灯光”是文章的线索,贯穿全文。

(二)问题反馈

从以上教学实践来看,教师的问题设计不能够充分拓宽学生的思维,主要表现在以下几个方面:

1.问题设计固化,无法形成发散思维

教师设计的几个主要问题都属于“向内”思维,属于“是什么”的问题。比如文章哪几处描写了“光”,哪些光是现实的,哪些光是回忆中的等等,学生只需要在文章中搜索答案即能回答,这一类概括性题目并没有给学生提供广阔的思维发展空间。

在解决第三个任务的过程中,看似是需要学生在解决了第一个任务和第二个任务的基础上进行思维的扩展,但这三个问题同样是信息搜索类问题,学生只要在文本中找到人物描写、场景描写等内容,就能够完成第三个任务。由于问题设计的固化,学生的学习仅限于文本内容,从根本上来看并没有充分调动学生的逻辑思维能力。

2.思考模式固定,限制思维发展空间

设计问题链的目的是引导学生关注文本的前后逻辑,从而发展学生的逻辑思维,但是从课堂教学情况来看,在解决问题时,教师往往是利用学生已有的知识(比如人物描写方法)将学生的思维框住,为了回答问题,学生只能运用已有方法进行分析。比如,教师让学生圈画对郝副营长的描写,学生找到句子“多好啊!”,这一句语言描写是对孩子在灯下读书这种美好生活的赞美;书中另外一个“多好啊”则寄托了他对美好生活的向往,这是他的梦想和希望,也是他英勇献身的动力。虽然回答了问题,但学生首先会在脑海中形成一个框架:这句是语言描写,语言描写只能从哪几个角度出发来回答,如此思考,学生的思维发展将被限制。

3.“块状”思维主导,没有形成“链式”思维

从这次教学实践来看,教师尝试设计问题链来组织学生学习,但每一个问题设计都像是单独的“块状”内容。“块状”教学的步骤十分清晰,每一个环节的学习目的性都很强,教师的操作性也很强,但每一个问题之间的“链状”衔接不足,学生的思维也没有连贯性。简而言之,课堂仍然是教师牢牢把握的课堂,学生跟着教师一步步完成教学环节,没有思维拓展的空间,教师并没有把课堂真正还给学生。

二、再次尝试,点燃思维之光

(一)修改思路

问题链设计:

1.文章哪几处描写了“光”?(预习)

2.开头和结尾处为什么要写现实中的“灯光”?

3.为什么用“灯光”做题目?

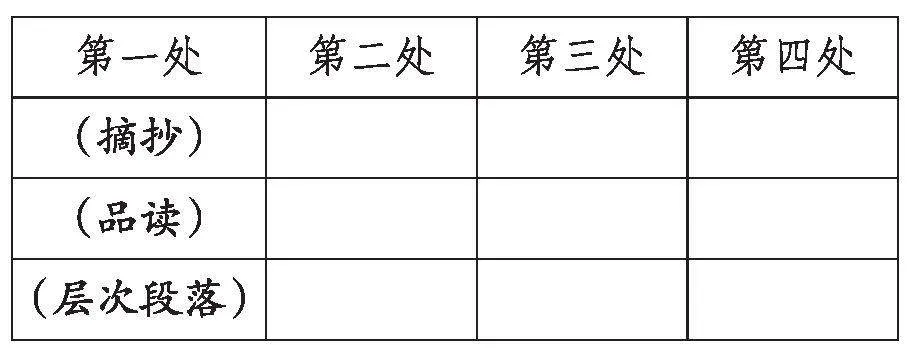

完成任务一:引导学生自主学习,将信息搜索类任务从课堂引向预习。预习过程中,学生根据表格式预习单,自主完成任务一,在课堂上进行简单的展示与交流,为后续学习活动与思维发展奠定基础。

导学单:请圈画出文中描写“光”的语句并品读、划分层次。

完成任务二:观察表格,讨论“作者想要表达对战友的赞美、怀念之情,为什么要在开头和结尾写灯光?”

生1:郝副营长的理想是未来孩子们能在灯光下学习,这是他在千钧一发之际选择英勇战斗,甚至牺牲生命的巨大动力。

生2:回忆中的“光”与现实的“光”之间存在着一定的内在联系,正是像郝副营长这样的英雄用自己的生命换来了今天的灯光璀璨,因为他们有对孩子在灯下学习的憧憬,才换来了我们今天的幸福生活。

完成任务三:为什么用“灯光”做题目?

生1:“灯光”是全文的线索,它将文中的几处灯光串联起来。

生2:文章从广场上的灯光开始写,在别人对灯光的赞叹中引出回忆;郝副营长在没有灯光的黑夜里,点燃了火柴充当灯光看书,书上画的是孩子在灯下读书的场景;在战斗打响后,郝副营长点燃手中的书本,这火光也是灯光,帮助战友找到了突破口,但是郝副营长牺牲了;最后又回到天安门前的华灯璀璨。每个情节都和“灯”有关,用“灯”串联起来。

生3:郝副营长看到孩子在灯下读书,他希望未来的孩子们也能这样,所以他不怕牺牲。

生4:灯光是郝副营长憧憬的未来,是郝副营长的理想与信念,是郝副营长牺牲生命的动力;“灯光”也象征着和平、安宁的生活。

生5:“灯光”之间的内在联系揭示了文章的主题,正是无数像郝副营长一样的英雄们为了自己的理想牺牲生命,才换来今天的幸福生活,所以我们应该倍加珍惜今天的生活。

生6:这里的“灯光”不仅仅是我们平时看到的灯光,更有深刻的象征含义,象征着幸福安乐的生活。温暖明亮的灯光、和平安宁的生活原本是没有的,甚至是人们想都不敢想的,是像郝副营长这样的英雄们用自己的生命换来的。既然来之不易,我们应该倍加珍惜。所以作者在结尾处又一次写道:“事情已经过去很长时间了。在天安门前璀璨的华灯下面,我又想起这位亲爱的战友来。”

(二)总结反思

在第二次教学实践过程中,教师将课堂还给学生,给予学生更多的思维空间,学习效果明显。

1.学生自主学习,课堂留出思考时间

在第一次教学实践时,师生花费大约15分钟完成任务一,给后面深入思考留下的时间较少。于是,教师将任务一变为预习作业,“凡事预则立,不预则废”,通过布置导学单,学生对课文内容进行初步梳理,大致理清文本思路。导学单的内容与课堂内容充分结合,学生在预习的基础上,大幅缩短提炼信息的时间。很显然,这一类任务学生在课下预习时完全能够自主完成。值得注意的是,在布置导学单时,要减少任务的容量,要与课堂内容紧密结合。从实践结果来看,预习单提升了学生自主学习的能力,更为后续展开思维的碰撞预留了充分的时间。

2.巧妙设计问题,形成“链式”思维

在第二次教学实践中,教师将“是什么”改为“为什么”,“为什么要写现实中的‘灯光’?”“为什么用‘灯光’做题目?”从课堂反馈情况来看,学生不再拘泥于答题模板,他们的思维更加开阔。两个大问题之间形成了“链式”相连,学生先关注文本的开头和结尾,进而去关注题目,实现“文本主体——开头结尾——题目”的“链式”思考。对文本形成逻辑思维的勾连,有效改善了“块状”思考模式对思维的禁锢。“链式”思维让学生从“是什么”到“为什么”,他们关注文本,又跳出文本,拓宽了思维。

3.学生课堂主导,培养发散思维

在第一次教学实践时,教师没有给予学生思考的空间,整个课堂教师都占据主导地位,问题设计既过于琐碎,又显得十分框架化,整个课堂学生紧紧跟着教师的问题“走”。改进后的课堂实践,教师把课堂还给学生,给予学生更多自主学习的时间,学生可以畅所欲言,真正做到走进文本,理解文本。

毋庸置疑,课堂是学生的课堂,教师不需要担心课堂“失控”,要考虑的是如何给予学生最大的思考空间,实现思维的提升。

新课程标准重视学生思维品质的提升,思维提升不仅是语文学习能力的提升,也是语文综合素养的锤炼。从两次教学实践来看,第一次教学实践侧重于传统模式下语文知识的学习,这种课堂模式严重禁锢了思维发展;第二次教学实践尝试从问题设计、活动设计等方面改进课堂学习模式,增强学生的学习主动性,让思维有所拓展,实现学生语文综合素养的大幅提升。

素养型语文试题的外显特征和内在属性

章新其 郑 慧

语文素养命题就是结合语文课程内容,设计呈现“心智知”融合发展水平的情境任务,用以检测学生运用语文知识、能力解决问题时的素养水平。素养型语文试题具有如下外显特征和内在属性:

1.具体情境、复杂任务、以做事逻辑架构试卷是素养试题的外显特征。情境在素养发展中不可或缺,是素养得以存在、表现与发展的必要因素,因此素养试题的外在特征首先是有明确的情境。问题任务包裹在情境信息中,经转译表征、资源整合等一系列复杂思维动作才能得以解决,因此素养试题往往是信息密集型或高思维负荷型的复杂任务。任务间有内在的关联,往往形成任务群,试卷结构也相应地由“知识结构”变为“素养结构”。

2.“生成性”是素养型试题的内在属性。“生成性”特点具体表现在如下四个方面。首先,情境的依存性。任务对情境的依存关系表现在四个方面:任务产生于情境、完成任务的动力来自情境、完成任务的条件依托于情境、任务成果作用于情境。其次,加工机制的构建性。完成任务所需要的“心智知”加工机制是现场构建的,包括在情志的主导下表征任务、确定策略,调用储备知识、整合现场知识、监控执行等。再次,知识的创生性。最后,思维图式的发展性。从“素养发展模型”可知,心、智、知借由信息流而组建为信息加工机制,在利用这个加工机制完成任务的同时,自身又得到了改进和强化,或形成新的心理图式。