全女班《海鸥》,将宽广还给女性

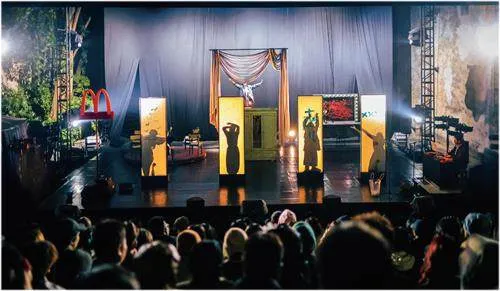

第十一届乌镇戏剧节的倒数第二天,特邀剧目《夏日声响:海鸥》还剩最后一场演出。

前面两场的演出效果不尽如人意,有观众提前离场,有观众边看边刷直播,更不用说社交媒体上那些紧跟在剧名后的评语:避雷、不好看、失望……

当天上午,编剧胡璇艺与导演何齐在咖啡馆和南风窗记者聊起从创作到演出的所见所想,两人并排坐着,有些疲惫、有些拘谨。

“不会巡演了,又是契诃夫改编,又是全女班,票很难卖。”何齐讪笑着说,“主办方签了以后会赔钱的,能在北京和上海再演一演就很好了。”这是现实,无可逃避,却也难免悲伤。但每每聊到深切之处,她们饱满的情绪、闪亮的眼神,以及不自觉升高的语调,带着浓厚的创作者气息。

作为一部限定主题的委约剧,年轻的戏剧创作者胡璇艺与何齐对契诃夫的经典戏剧《海鸥》做了解构式改编,择取原剧本中的人物特质与情节片段,结合当前社会中突出的群体性话题,讲述五位25岁的女孩在理想与现实中拉扯的故事。

主题致敬经典,内容刺痛现实,风格倾向先锋,视角发于女性—其中任意两者的结合都可能引发观众的不解与嘲讽,何况是四者的结合。

去年进行首轮演出时,效果和口碑都不错,反而让胡璇艺感到疑惑:“观众怎么会普遍喜欢这部戏呢?!这不太对啊……我还反思是不是自己又没做好,太温情了,没有做出艺术性的刺痛:吃谁的饭、砸谁的锅。”

不料,时隔一年,在乌镇,竟然砸到了。

“这个戏里的很多内容,是大家对自己生存现状感到紧张的时刻更能代入的。去年,三年特殊时期刚过,大家都还处于比较紧张的状态;但到了今年,好了伤疤忘了疼,这种状态变得没那么紧迫了。”胡璇艺淡淡地说。

“昨天,有那么一刻我真的在想,如果大家都觉得这种现实的东西太痛了,不想听不想看,我们也不能罔顾现实。”何齐的心中还隐隐不甘,“我们改编的东野圭吾的《秘密》就是遵从大众口味的商业化戏剧,票房和口碑都很成功,证明我们可以做到这些。只是我们坚信,对现实的艺术性表达也是大众所需要的。”

关于契诃夫的热缩片

安东·巴甫洛维奇·契诃夫,俄国作家、剧作家,20世纪世界现代戏剧的奠基人之一,于1904年逝世,距今120年。

对于年轻的戏剧创作团队来说,能有机会改编契诃夫的经典剧本,可遇不可求。所以,当改编《海鸥》的机会来临,胡璇艺与何齐选择抓住。

重读《海鸥》,胡璇艺发现,它像是一副人物长卷,里面的每一位人物都有不一样的特质,所有人都处在各自的人生长河之中,又彼此交织。这意味着,改编的难度不小。胡璇艺坦言:“从一开始我们就知道,一定会解构剧本。”

在原作中,角色们的年龄跨度很大,但是作为年轻的独立剧团,没有那么多经费请老演员来出演,甚至很难找齐十几位演员,最后只能请来年轻的演员,所以她们选择聚焦讲述年轻人的故事。这在一定程度上简化了契诃夫原作的精神厚度,降低了理解门槛。加之一些对青春绚烂的呈现,有人形容这一改编后的版本,是一张关于契诃夫的五彩斑斓的热缩片。

然而,对于当下的不少观众来说,“经典解构”与“先锋派”的叠加,就等于“看不懂”“魔改”甚至“坐牢”。

这是因为普通观众的艺术造诣不够吗?还是说看这类戏剧前必须读过原作?

“如果了解原作的话,看戏的乐趣会更多一层,因为可以看到这部戏跟原作的互文是怎么改动的。”何齐认为,这个乐趣不是非有不可,只是看戏也可以获得乐趣。

“我觉得这个事情的根源在于观众在剧场到底想要获得什么,如果想要在剧场获得某种标准答案,抱着一种我要看懂然后说点什么的心态,或者想要获得一个金句、一个中心思想,那往往就是看不懂。”胡璇艺补充道,“因为我们所谓的懂,就是你的感受。可能你看这个戏的过程中,有时候觉得无聊,有时候觉得某个角色好像跟自己有点像,有时候被舞台上演员的呼喊吸引,那就是懂了这个戏。”

没有人能像懂得一套有标准答案的试卷一样懂一部戏,因为在戏剧里没有任何一个题目可以让人去做出标准答案。

也正因如此,即便面对已有众多经典版本的《海鸥》,胡璇艺与何齐也并未有太多改编上的压力。“因为我们有非常明确的创作方向以及创作方式,所以我们肯定可以做出拥有自己风格特色的《海鸥》。很多观众会在剧场里运用一种做题思维去追求看懂,但我们自己的创作不是在用做题思维,所以我不会去评价比谁差或者比谁好。”

在收到创作邀请的时候,胡璇艺与何齐正在哈尔滨儿童艺术剧院做一部儿童剧。哈尔滨城市里有非常多漂亮的苏联式建筑,但它们现在的外观很破败。而哈尔滨儿童艺术剧院,给人的感觉就像是《海鸥》原作中的那个破败庄园,在那里重读《海鸥》,她们开始明白这个剧作到底在讲什么。

在胡璇艺看来,整个剧本看上去是一堆人在闲聊,聊一些过去的事情,彼此埋怨一下,再讲讲艺术,但是大家都追寻不到理想,也追寻不到艺术。所有的戏剧性时刻,其实都发生在没有呈现出来的、幕与幕之间的留白之处。

“这种状态真的很像是我们当时的排练。这些演员从1994年就认识了,在一起演戏、生活了大半辈子,每天排练的过程中大家会聊聊什么是艺术、什么是表演,排练的间隙就聊些生活中的鸡零狗碎,排练完以后再回去过他们真实的日常生活。”

胡璇艺与何齐两个人,你一言我一语地回忆道。

“我们在那儿待了5个月,在他们身上几乎看到了人生中可能发生的一切大事:结婚、离婚、得重病、出轨,一切狗血却又真实发生的事情。但是我们每天的排练都照常进行,排练结束之后,他们就去面对自己的生活,去抓小三、去处理家庭纷争、去面对父亲的离世、去跟叛逆期的孩子吵架等等;第二天又回到排练场,出演儿童剧。”

在哈尔滨儿童艺术剧院的演员们身上,胡璇艺与何齐感受到了《海鸥》这个剧本试图探讨的核心问题:为什么在那个破败的庄园里还能谈论艺术?角色们对过去的怀念到底是什么?

然后,她们找到了创作方向。

将宽广还给女性

原作中最打动何齐的是男主康斯坦丁的一句台词:“描写生活,不应该照着生活的样子,也不该照着你觉得它应该怎样的样子,而应当照着它在我们梦想中的那个样子。”这也是她在导演这部戏时所围绕的中心句。

“曾经的我们经常会讲到梦想,突然有一天,这个词变得有点恶心,提到梦想或是讲出自己梦想这件事,会让自己觉得很羞耻,让别人觉得好矫情。”说到这里,原本话不多的何齐情绪有些高涨。“但是梦想不应该是这样的词啊!为什么会变成这样?!”

要回答这个问题,就要把原作与当前的社会现实勾连。胡璇艺认为,最好也最简单的勾连方式,就是找到适合一起工作的演员,一起重读剧本,大家各自找到自身与人物相重合的那部分特质,然后把那个部分发展出一个角色。

于是,她们发了一份很长的问卷,最终回收到了174份,并据此找到了徐徐和康斯坦丁,又在之前合作过或看过其演出的演员中找到了成子、小明和妮娜。

这份问卷是关于想成为什么样的演员、想做出什么样的艺术、对自己童年的回忆,以及上一次许下的新年愿望是什么。这样一些问题,要求填写者回望自身。

“我有个男性朋友跟我说,会认真答这份问卷的人肯定是女生,男生不会做这样的事情,不会这样去回忆自己的过往。”胡璇艺颇为无奈,“我对他说,你们不去审视自己的人生是你们的问题,不是这份问卷的问题。”

果然如此,她们唯一找到的男生,身上有非常强烈的女性气质。所以把他放在真正的女生群体里面,他会显得有点弱,便没能发展出一个男性角色,最后只能被婉拒。

一个全女班版本的《海鸥》,就此诞生。这完全是个偶然,甚至像个奇迹。仿佛在这个时代、在这样的时刻,就是需要一个这样版本的《海鸥》。

虽然女性群像是当前影视剧创作的热门赛道,可误打误撞后,胡璇艺与何齐并未将性别议题放在作品之中。

“首先是因为《海鸥》原作里没有讨论这个事情。其次是,当所有人都知道康斯坦丁这个角色原本是个有纯粹理想的男生,而这部戏出来的是一个女孩的时候,我觉得这个行动本身已经足够了,我们不需要再去讨论为什么她是个女孩子。从这个角度来看,整个作品反而更加宽广了。”

胡璇艺表示,自己的写作风格一直是偏男性化的,而在这次改编中,她只是把原作中的部分男性角色的特点和情节给了女性演员,甚至对于没读过原作的观众来说,根本不会意识到这本该是个男性角色。不少评论说:这部戏把宽广还给了女孩子们。

“这恰恰说明,女性的声音是很难被听到的,包括在我们的艺术创作中,女性创作者发表的严肃认真的观点很难被严肃认真地对待。”

经过此次的改编创作,胡璇艺决定将自己的写作风格改向女性化,然后用这种女性化的温柔去讨论那些被认为只有男性才应该讨论的话题,比如说政治,比如说自由。

去爱具体的人

一个偶然出现的改编风格,让胡璇艺锚定了新的写作风格,也让何齐感受到了真正的创作乐趣。

“这次创作给我带来的最大影响和变化是,我觉得我比较会跟人相处了。”说完,何齐露出了尴尬又不失礼貌的微笑。在整个采访的过程中,这个看上去很有个性实则社恐的女生,像只调皮却缺乏安全感的小猫,缩在角落,时不时地展露些锋芒。

因为是先找到了演员,然后开始针对每位演员及其角色的特点开始创作,从某种程度来说像是为这5位演员量身定制的戏。

“我们花了很长时间去真正地了解她们,当我了解以后,我发现一个人身上确实可以发生所有的事情。接着,我们又通过一些练习,让戏剧情节发生在每个角色身上。这一系列的过程,让我感受到,我更想要去爱非常具体的人了。”

此前,身为戏剧导演,何齐经常觉得这不过是个职业,做好自己该完成的工作就可以了,回到家以后完全不想再思考和戏剧相关的事情,常常有种抽离感。

但在改编和演绎《海鸥》的过程中,每位演员都不只是作为演员与她发生连接,她可以更多地看到身为人是如何生活、如何表演的。“我感觉到每个人都很可爱。在排练场里,很多真诚的东西自然地流露出来,很美,让我想要不停地探索。”

第一次,她每天无时无刻不在思考这个作品,各种念头会随时冒出来。也是第一次,她感受到了创作原来是一件可以让人如此兴奋的事情。

“之前确实有点‘受苦’啦。”何齐咧嘴一笑,带着由衷的快乐。

不过,为时常需要面对失败的普通人写故事,在胡璇艺与何齐的创作生涯中,绝非第一次。在她们看来,人生本就是由一场又一场的失败组成的,普通人在普通的人生里发生着普通的故事,这是值得去写的常态。

本科读新闻学的胡璇艺坦言,自己之所以放弃从事新闻行业,是因为她觉得“狗咬人”也是新闻。“流量时代,仿佛总要写一些特别的东西才行,仿佛必须把普通人的故事写得不普通才行,好像普通人就没有故事一样,这让我感到非常难受。”

《夏日声响:海鸥》中的五位女孩,各有各的人物特点,却也都是生活中一抓一大把的那种普通女孩。成子,一位小学老师,教育始终是个大话题,小城青年也是个大群体;小明,一位不入流的小说家,微信公众号等自媒体的出现,使得人人都可以成为创作者;妮娜,歌舞团群演之一,就像来参加戏剧节的年轻艺术家;徐徐,梦想是演员,最终走向了直播带货,正是如今多数艺术学校毕业生们的现状;还有一位康斯坦丁,作为理想的化身,她过早地离开了这个世界,但她所带来的关于青春期的彷徨与挣扎,是再平常不过的。

她们所讲述的烦恼都是人生中的琐碎小事,但在个体身上却可能成为泰山压顶般的重担。就像某些特殊时期,事件性死亡甚至都变成了小事,人们慢慢麻木,看着逝去的人变成了一个个新闻数字。

“难道我们要接受这样的世界吗?”胡璇艺在问,何齐在问,戏中的康斯坦丁也在问。

但是当康斯坦丁站在舞台上喊出大段的独白:现在的观众只想要刺激刺激刺激,只想要沉浸沉浸沉浸,只想要跑步离开自己的生活。在控台的胡璇艺看到了一些观众表现出不屑。“甚至在上一场演出中,角色小明说:星光夜市成了小小屏幕上的风景,她们正在直播广场舞。坐我前面的那个姑娘刚好就在看直播,然后啧了一下。”

“感觉自己被点到了,大家自然就会觉得不爽。”胡璇艺耸耸肩说,“我们想表达的是,如果你在生活中感到困顿、感到毫无希望,你其实可以暂时抽离出来,只要有所热爱,或是有简单的爱好就可以了。恐怖的是,大家连爱好都没有了,谈及梦想变成了一件恶心的事。”

在“海鸥已死”的时代

1895年,契诃夫完成了《海鸥》的创作。当时的俄国正转向资本主义社会,契诃夫或许已经预见,不远的将来,一个追求纯粹理想的康斯坦丁、一种精神上的理念或将难以持续存在。所以在原作中,康斯坦丁自杀的枪响发生在故事的最后。

然而,胡璇艺与何齐发现,当自己都觉得梦想很恶心时,现在的她们已经生活在了“海鸥已死”的时代。所以,《夏日声响:海鸥》的故事,开始于契诃夫所讲的《海鸥》之后的世界。在戏的序幕中,代表纯粹理想的康斯坦丁就已经死去了。后面的故事,讲述的是四位好友在悼念康斯坦丁时,各自将其一部分精神保留在了自己身上。

刚开始排戏的时候,康斯坦丁与其他四个角色一样,是个活生生的人物,但无论怎么排,胡璇艺总是觉得这个角色走不通。直到有一天,她发现如果把这个角色变成死后的幽灵,一切就都成立了。“因为她死在了故事的开始,所以后来她所展现出的一切行动都可以变得非常极端、非常极致。因为她死了,就可以做她心中最纯粹的自己了。她像是一个小丑,又像是一个殉道者。”

在乌镇戏剧节演出W8JfppYCayupZ+xxbmO4ug==的版本中,何齐是康斯坦丁的扮演者。在她的解读和演绎中,康斯坦丁是一位曾经真实存在的活生生的人,死后成为一种精神象征,活在朋友们的意识世界。每个角色心中的康斯坦丁出现时,都代表着她们心中的另一个自己。

小城教师成子,看上去是和康斯坦丁最不像的人,生活、事业、婚姻,都安稳又平淡。但她心中的康斯坦丁却最清晰,因为她需要心中的康斯坦丁陪她一起,不惧怕面对普通的人生,与鸡零狗碎的烦恼。

而作为康斯坦丁,她以幽灵般的存在方式回来看望朋友,原本是很开心的,没想到看到的是朋友们在现实生活中的挣扎。“其实,康斯坦丁在选择自杀时,不能理解那种内心的挣扎,无法自洽。反而是这次通过朋友们的视角,她发现人生就是会有下坠,精神就是会被现实打到麻木。于是,她跟自己的死亡和解了。因为在这个时代中,想保留纯粹的精神就是难以生存。”

可从戏剧回归现实,何齐很希望舞台上康斯坦丁对现实的绝望和对梦想的呐喊,可以唤醒观众心中潜藏着的康斯坦丁,不再沉沦于绝望,也不再无视梦想。“可偏偏,现实中象征海鸥般纯粹自由的康斯坦丁死得非常彻底。”何齐说,自己感到有点悲伤,却也没有办法。

“我们选择这些人物,原本是想表达最广大、最普通的人群心中,也还是会有一个康斯坦丁,因为普通人也是会有理想的。结果还是会有观众中途离场,或是评论说看不懂这部戏。”胡璇艺想了很久,她认为这些人一定是太久没思考过自己到底想要一种什么样的人生。“所以当这样一部戏出现,不断地提醒他们要想想自己到底想要什么,提醒他们一定要认真对待生活,确实是一件很刺激的事情。”

在改编创作这部戏之前,胡璇艺也曾感到梦想这件事非常恶心。可她内心知道,梦想的本质并不恶心,梦想理应存在。做完这部戏后,虽然观众的反馈她无法左右,但至少她与自己和解了。

“我原本一直向身边人解释,做戏剧创作不过是个职业,我以此为生。但其实在这个没有明确晋升机制的行业中,能坚持下来的人,肯定是因为或多或少有那么些梦想的。尽管我还说不清楚我的梦想具体是什么,但我现在可以很坚定地说:我有个关于戏剧的梦想!”