新大学的可能

中国如今已经建成了世界规模最大,且有质量的教育体系。教育部最新数据显示,中国高等教育入学率为60.2%,达到了世界公认的普及化阶段。但在这一阶段,高等教育需要重新适应社会需要,“小而精”的教育模式显现出其特殊的重要性。并且,对高端人才的教育探索,既要面向产业,又要高于产业。

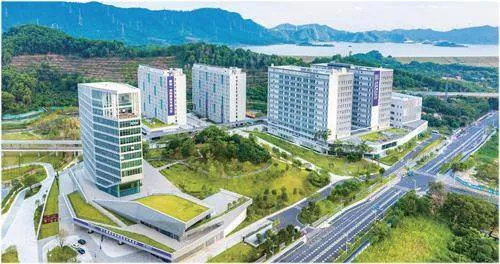

一所位于深圳的新大学在今年引起了广泛关注。经过近六年的筹建,2024年5月30日,深圳理工大学正式获批成立,首年招收本科生的投档线在广东名列前茅。

今年九月,樊建平被任命为深圳理工大学的校长。此前他在高性能计算机及应用领域已经是一位著名的科学家,而且从2006年起创办中国科学院深圳先进技术研究院并任院长。2018年11月16日,中国科学院与深圳市签署了合作办学协议,樊建平任深圳理工筹备办公室主任。

从樊建平身上,南风窗记者能够体会到这位出身工学的校长,有着人工智能时代特殊的治校思路。在采访中,樊建平说,深圳理工的目标是做世界级顶尖理工科大学。他反复强调,学生一定要进实验室,要朝着解决人类问题的方向前进。

樊建平对教育探索的边界约束有着清醒的认知,在一定的自主范围内,大学的革新依然有广阔的空间。

智脑是趋势

南风窗:近十年的时间里,中国出现了很多各具特色的研究型大学,深圳理工的定位是什么?

樊建平:我们现在把大学分成了四类,一种大学是专门教课的,比如美国一些非常好的文理学院,以本科教育为主。第二种是传统的研究型大学,老师带课做研究,课题组一起写论文。第三类大学是在学校里建立大量的研究机构。每一个研究所叫建制化研究所,为产业化提供支持,像斯坦福大学、MIT就属于这一类。

第四代大学是社区的核心。整个大学是开放的,头部产业聚集在大学周围,社会文化活动中心也在这里。深圳理工大学的定位就是第四类,学校绝对不能把门关上。除了教学区和科研区,学校里的音乐厅、图书馆、博物馆,还有运动场,全是向社会开放的,学校要以一种开放的态度融入这座城市。

南风窗:深圳理工的人才培养模式与其他大学的最大区别在哪里?

樊建平:我们的人才培养模式是“学院—研究院—书院‘三院一体’”。学院主要负责专业教学,不设置专门的工学院、理学院,坚持“学科交叉建专业”。研究院就包括了链接各类国家级、省级重点实验室和企业联合实验室等等,学生一定要进实验室。

我们有两个书院,曙光书院和袁庚书院。它们一个代表科学家精神,一个代表特区精神。除了学习,学校对学生的评估还有八大核心能力指标,包括家国情怀、服务社会、自我探索、批判思维等,学生的身体素质、素养、心理,我们都会想办法在书院让他们得到提升。书院有健身房、音乐厅、厨房,我们在想办法通过“书院式”育人让学生在这里生活得舒心。

南风窗:深圳理工大学在今年的首次招收本科生即录得非常优秀的生源,投档最低分为624分,最高分为664分,从120个本科生的招生人数就能看出精英教育的发展模式。你认为深圳理工大学的学生应该在受教育的过程当中具备哪些特质?

樊建平:首先要看我们处在一个什么样的时代。AI时代,我们人类要有两个脑,一个是大脑,另一个是智脑。对于原来的大学生,主要是开发他们构建知识结构,提升读书效率,提升记忆能力,这都是在运用我们的大脑。但是现在技术在发展,相当于有另一个脑子比原本的人脑强大得多,并且它不同于以往的搜索引擎,它是把人类知识捏碎再复原。

智脑不仅能记东西,还能帮人把东西描绘出来,所以教育学生的关键就在于如何将人脑和智脑连接起来。人类智力通过智脑能获得巨大的发展,技术的进步影响到了我们的教育结构。所以我们的学生从大学一年级就开始上人工智能大模型的课,这门课将贯穿他们四年的学生生涯。

南风窗:按这一说法,现在很多人将人和人工智能对立起来的观点是不太正确的?对于那些担心人工智能会抢走他们工作的人来说,更应该担心的是与那些使用人工智能的人竞争。要么想办法驾驭新的技术,要么就会被时代所淘汰。

樊建平:是的,技术的进步已经影响到我们的智力结构。未来要“人脑+智脑”,比如能使用马斯克的Neuralink脑机芯片技术,帮助我们完成更多的事,不用学习语言就可以直接在脑子里翻译。

再加上其他科学技术,我们能拓宽整个人类的活动疆域。原来的太空只能航天员上去,现在普通人也能上去,未来人类的活动疆域只会比我们想象得更大。二十年前的大学校长都不用考虑这个,但在这个时代办大学,我们要考虑得更多。

在传统大学里,有些人考试分数虽然高但做科研不行,创造力不够,我们要打破传统大学的这种培养人的模式。兴趣重要,实际能力重要,知识面的结构重要,分数不重要,具体某一项的公式记忆也并不是太重要,这个东西我们问问智脑就行。我们的办学培养理念都是全新的,核心就是面向未来培养人才,然后让学生能够驾驭智脑。

注重解决人类问题

南风窗:怎样判断一个学生是不是搞科研的料?

樊建平:参考加州理工大学和欧林工程学院从实践中学习的理念,我们大一的学生要在材料能源、脑科学、药学、计算机硬件、计算机软件、合成生物六个方向的实验室轮转,二年级再选专业进行课题实践,等到三年级我们就能判断一个学生是不是搞科研的料了。

学生可以自主选择将来是专注学术,还是工程,或者创业,所以深圳理工的一个建设方向是成为科学家、工程师、企业家的摇篮。

前几天我们的学生在跟诺奖得主交流后感叹说,“我离诺奖又近了一步”。诺奖得主的成果发现年龄为38岁,我希望我们的学生在靠近诺奖的过程中能找到热爱的方向,解决人类的问题。

南风窗:为什么新办的深圳理工比较容易建设成为新型研究型大学?

樊建平:作为新学校,我们的优势是“小而精”。传统大学承载了我们国家过去四十多年为工业化培养大量工程师的历史使命,为中国的崛起贡献了充足的人力资源。但到了现阶段,招生规模大的大学很难瘦身。这么多学生要是想让他们一年级就进实验室,得有多少实验室?加州理工大学,每年只招收200多名本科生,MIT和斯坦福一年录取的本科生也不超过2000人。

现在我们招生人数少,可以让学生享受更多的科研资源,这是我们的后发优势。学生一定要进实验室,这才能建设研究型大学。不同学校在不同时代承担的职能不一样,我们现在需要有更多新的大学出来。

南风窗:有一种说法,深圳是基础研究向产业转化最好的地方,落地很快,但并不是做基础科研优势最大的城市。你怎么看待这个说法,怎么看待科学与技术之间的关系?

樊建平:我认为我们把科学技术产业化简单划分为基础研究和应用研究的这种分法是值得商榷的。

二战以后,美国的万尼瓦尔·布什写了《科学:没有止境的边疆》的报告,支持战后美国科学技术的发展。他把研究分成三段,基础研究、应用研究、应用开发,很多国家基于这个三段论构建了科学研究和资助体系。布什这篇报告的核心是说服美国政府保留二战时美国形成的科研资助体系,如美国国立卫生研究院(NIH)就是支持基础研究的。

所有的研究都是在解决人类自己的问题,科学是有目的的,我们中国人做科研,回溯“赛先生”的科学口号在新文化运动中提出,至今只有百来年,再加上向美国的学习,形成了研究分成三段的说法,然后基于这个值得商榷的说法设立了整个体系,包括各种研究机构和项目。我们现在翻出二十年前的基础研究的论文来看,很难对今天社会发展有什么用处。我们最终还是强调要实现成果转化,解决人类的实际问题。

参与全球竞争

南风窗:中国现代大学制度是向西方学习的产物,中国一流的大学要与国际接轨,需要获得世界顶尖人才,深圳理工在这方面是怎么做的?

樊建平:获得世界顶尖人才,我们有两道“诀窍”,一种是将世界上好的人才挖过来。我们在海外招聘非常好的教授,每个学院的院长都很资深,包括海外一流大学的校长,只有他们才知道一流大学的体系应该怎么建设。

另一种做法,就是对有潜力的青年教授加以培养,把他们从国外新学科新产业的策源地请过来。这两类教师构成了我们大学的底色,然后再建设我们新的教学体系、考核体系、人力资源体系。在这一基础上,再把中国科学院深圳先进技术研究院等一流科研机构优质丰厚的科教产教资源加上去,我们就能为学生提供最好的资源。

南风窗:好的大学,就是一个地方的品牌。深圳这些年来在高等教育方面的提升很大,背后的原因是什么?

樊建平:自主权涉及内部治理结构问题和如何自主发展问题。深圳这座城市能够给大学一定的自主权,尤其是内部治理结构的自主权让大学能够创造性地响应变化中的社会需求,所以大学的创新活力就比很多内地的大学要强。

传统的东西如果不主动求变,是会逐渐落后的。现在深圳的很多大学也逐渐成熟了,教授的水平都很高。而且,我们学校处在一个新的赛道,跟传统的做法完全不一样。

南风窗:就业恐怕是学生、家长最为关注的事情了。大部分中国学生进名校就是为了毕业时能找一份好工作。深圳理工说过“包就业”,在这里学生没有就业的困扰是吗?

樊建平:深圳理工的七大学科交叉专业学院是按照国家战略和深圳“20+8”产业布局建设的。科技企业、产业园就在学校周边,深圳理工与中国科学院深圳先进院的众多孵化企业和合作企业会给学生提供大量的实践机会,将来学生找工作很容易。

深圳本身就是一个理想的创业之地,从手机到无人机再到新能源电车,新产业在不断崛起。深圳的逻辑就是市场经济要占主导,这一逻辑在产业发展中起到了巨大的作用。

AI领域也是一样,年轻人活跃在这里,创造了大大小小的新公司,市场提供了最大的空间。虽然我们暂时看不清其中一些思路在哪里,但这些公司冒出来逐渐形成生态,形成创新的一极,将来很有可能从中走出国际化的大公司。

大学的独特性决定了它不应该是一个行政化的机构。办大学,做教育得有情怀,它是给全社会提供示范的,是一个城市的未来,一个国家民族的未来,我们培养的孩子将来要参与全球的竞争。