不同构造单元油水分布规律及其主控因素研究

摘要

由于葡萄花油层各构造单元油水分布复杂,为了掌握徐家围子向斜区的油水分布规律,在对研究区构造单元精细划分的基础上,分析不同构造单元的油水分布及主控因素。研究发现,研究区可分为3个构造单元,油水分布主要呈现为上油下水,各构造单元油水富集层位不同,主要因为其在油藏成因上有所差异:(1)洼槽区主要为反向源断裂充注,由弱-双强两种充注模式为其供烃,且圈闭由断层及断层与岩性共同作用形成;(2)南部斜坡区主要为反屋脊源断裂充注;(3)北部斜坡区为屋脊源断裂及反向源断裂充注。斜坡区主要为强充注模式,且圈闭主要以构造作用形成。该研究结果对认识不同构造单元的油气成藏规律以及指导油气勘探具有参考意义。

关键词

徐家围子向斜;构造单元;洼槽区;油水分布;主控因素

中图分类号:TE122" "文献标志码:A"" 文章编号:1004-0366(2024)06-0080-09

随着各大油田的开发,油水分布规律逐步受到重视,针对不同油田的不同地质条件,学者们对油水分布规律进行了各方面分析,认为油水分布主要受控于构造特征、沉积演化、断层分布及砂体连通性等因素[1-10]。

目前“向斜成藏”理论存在3种代表性的观点:①赵文智等[11]提出的“满凹含油”论;②吴河勇等[12]提出的向斜区“滞留成藏”理论;③卓勤功[13]提出的“隐蔽油气藏理论”。

徐家围子向斜作为国内典型的向斜油藏,研究程度较高。前人曾对徐家围子向斜葡萄花油层油气成藏条件及特征做过大量研究和探讨[14-20],徐宏[21]采用断裂输导、封闭与油气分布之间关系分析方法,研究了升西—徐家围子向斜区葡萄花油层和杏北地区扶余油层断裂控藏作用的差异性,结果表明升西—徐家围子向斜区断裂起垂向输导作用,而杏北地区断裂油运移起侧向连接输导作用。刘宗堡等[18]以徐家围子向斜葡萄花油层为解剖对象,在向斜区构造单元细分基础上,对不同构造部位油藏类型和油水分布规律进行剖析,最终认为该地区受4个方面因素控制:①有效烃源岩与古构造匹配形式;②油源断层组成油优势输导通道;③其储层为高孔渗分流河道砂体;④断层密集带构成油富集主要部位,并建立了向斜区4种成藏模式。于生云[22]根据圈闭类型,通过精细解剖,对徐家围子向斜与升平坡中隆葡萄花油层油成藏特征进行对比,分析两个构造单元成因的差异性,结果表明:①圈闭类型不同是油藏类型不同的根本原因;②输导通道类型及其分布特征不同是油分布规律不同的根本原因。但是受研究区构造复杂、储层砂体零散等因素的制约,对于油水分布规律的认识不够深入,尤其是前人的研究大部分分析徐家围子向斜的主控因素与其他区块的差异性,对于徐家围子向斜内部不同构造单元的油水分布差异性及其主控因素的研究比较薄弱[23-25]。

因此,基于徐家围子向斜区构造精细划分的研究成果与认识,深入探讨不同构造单元油水分布规律及其控制因素的差异性,进一步明确其主控因素,为研究区的油气勘探与开发提供技术支撑。

1 区域地质概况

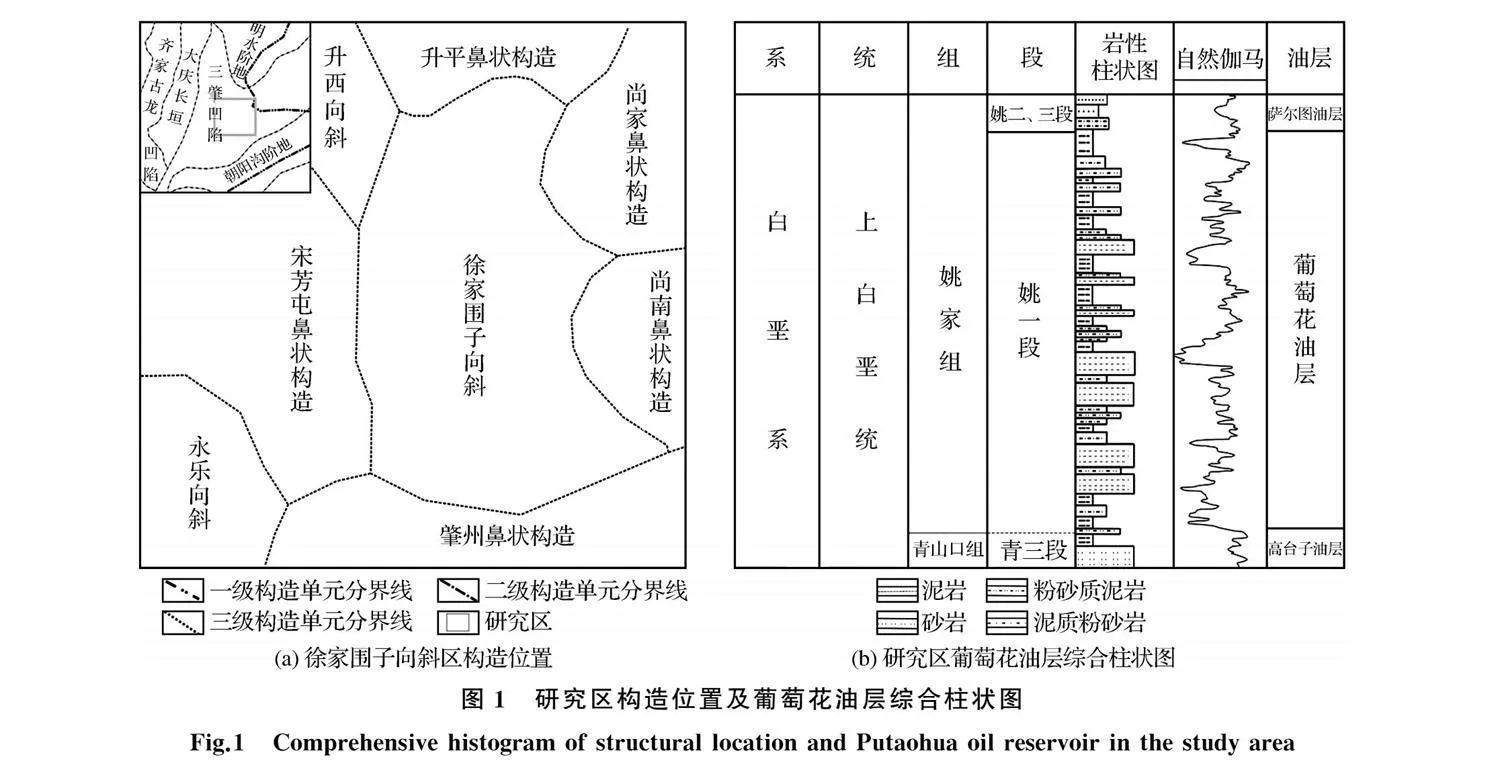

三肇凹陷是松辽盆地内的一个二级负向构造单元,受明水组末期构造反转影响在葡萄花油层顶面形成了4个鼻状构造(宋芳屯鼻状构造、肇州鼻状构造、升平鼻状构造、尚家鼻状构造)、3个凹陷(永乐向斜、升西向斜、徐家围子向斜)和1个斜坡(太东斜坡)共8个三级构造单元。

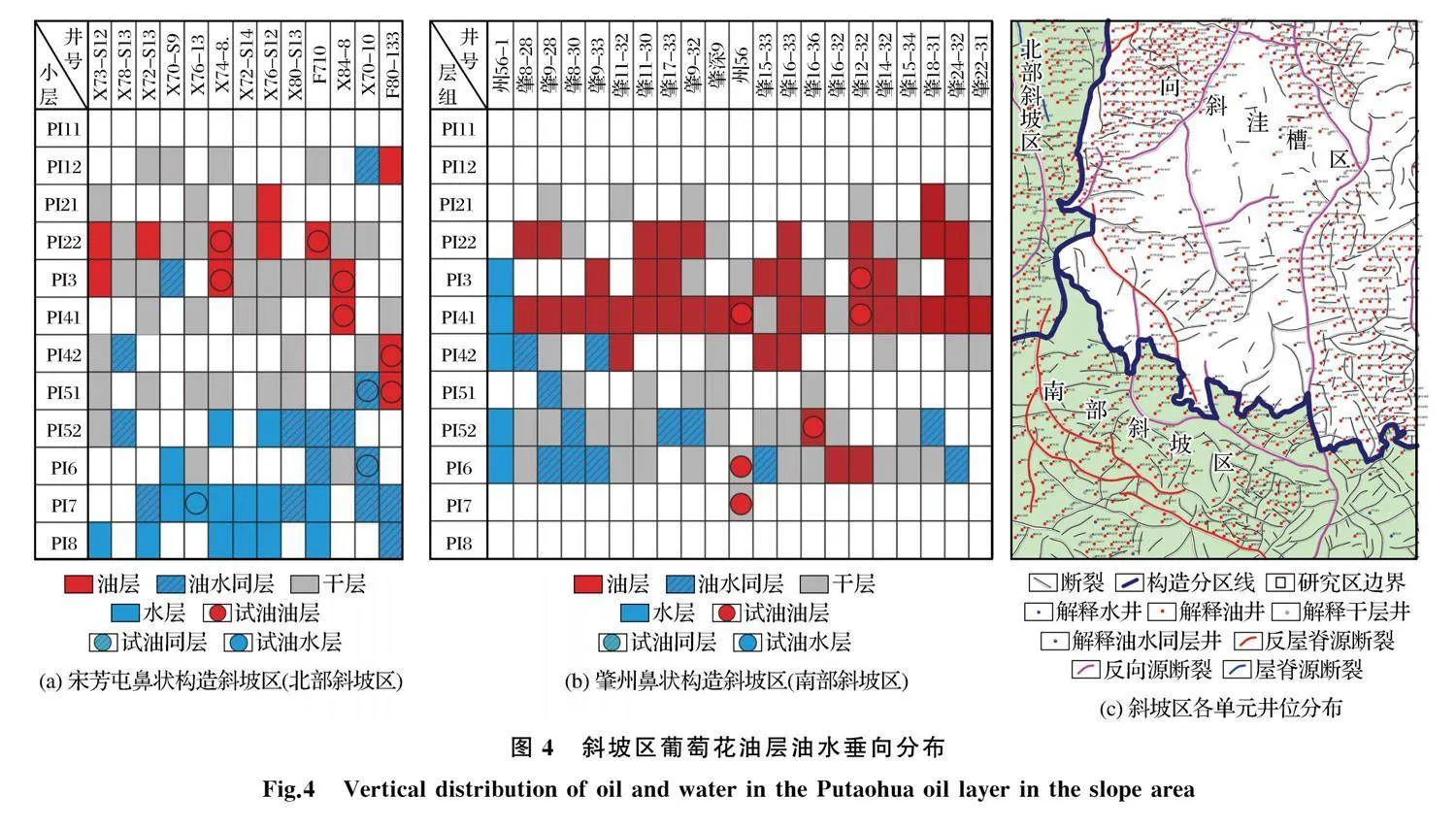

徐家围子向斜位于三肇凹陷南部,以徐家围子向斜为中心,北部为升平鼻状构造,南部为肇州鼻状构造,西部是宋芳屯鼻状构造,东邻尚家-尚南鼻状构造[见图1(a)],研究区内徐家围子向斜以构造脊与升西向斜主体区分割。徐家围子向斜葡萄花油层是其主力产油层位[见图1(b)],沉积时期三肇凹陷断裂十分发育,断层具有断裂密度大、断层规模小、分布复杂的特征,研究区内油藏类型主要发育复杂的岩性、断层-岩性类油藏[26-27]。

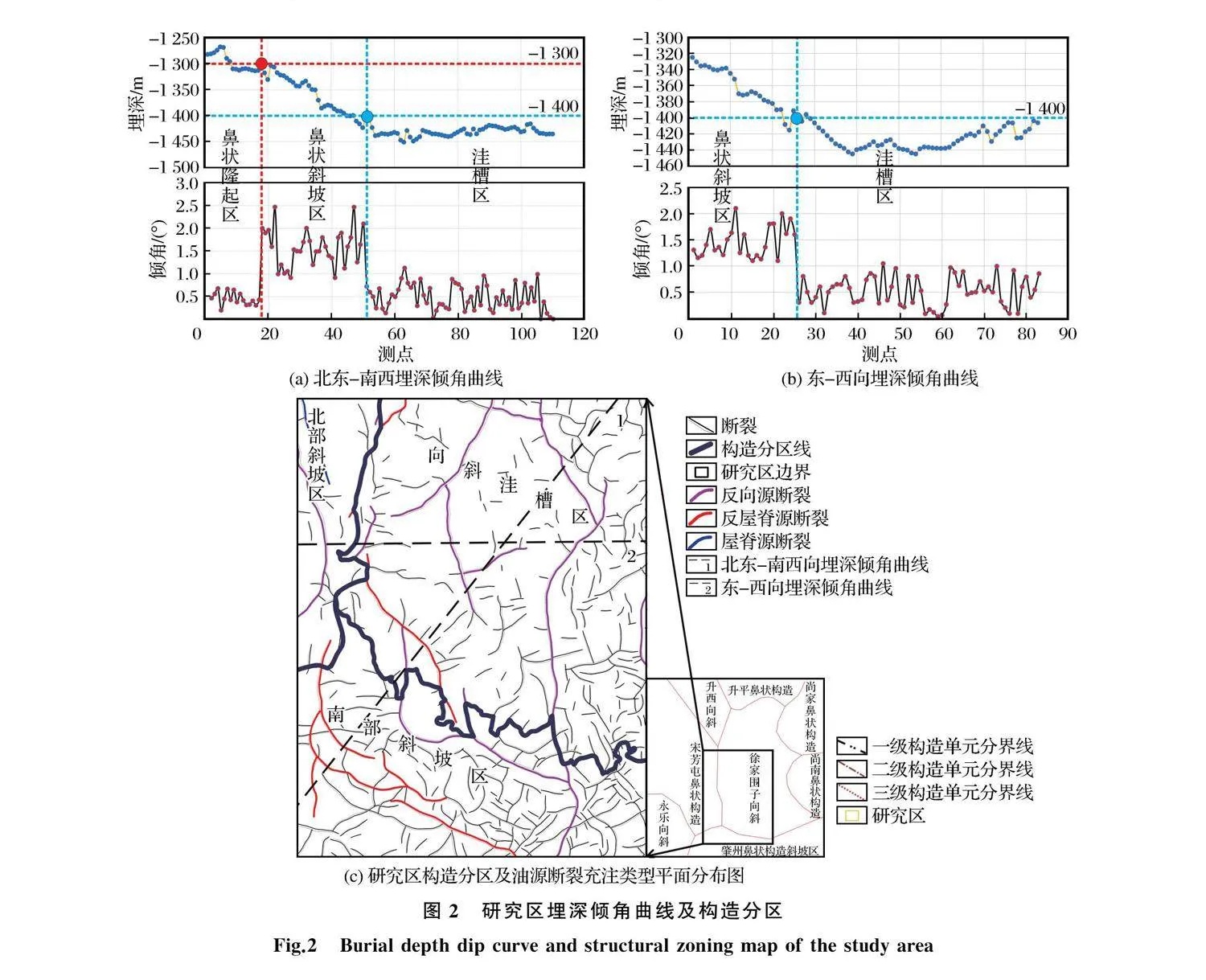

2 构造单元精细划分

根据徐家围子向斜区的地层埋深及倾角资料,重新划分了徐家围子向斜区的构造单元。绘制研究区的北东-南西及东-西方向埋深倾角曲线[见图2(a)、(b)],以-1 300 m和-1 400 m为界可对该研究区划分为3个构造单元:鼻状隆起区、鼻状斜坡区和洼槽区。研究区内主要包括鼻状构造斜坡区及洼槽区两大构造单元[见图2(c)],整体构造情况为中间低平,西部及西南部隆起。

(1) 鼻状构造斜坡区

根据埋深倾角曲线,鼻状构造斜坡区埋深区间在-1 410~-1 300 m,最深约为-1 410 m,斜坡区地层倾角1°~2.5°,地层向东北部倾斜。斜坡区分为宋芳屯鼻状构造斜坡区(以下简称为北部斜坡区)和肇州鼻状构造斜坡区(以下简称为南部斜坡区)。西部仅南北向发育北部斜坡区,南部斜坡区面积稍大,构造高度也较北部斜坡区高。断层多为低-高角度的正断层,断层集中走向为 NE、NW方向,平面上局部呈雁行式或平行状密集成带。

(2) 洼槽区

研究区大部分为洼槽区,洼槽区埋深区间在-1 460~-1 400 m,最深处约为-1 455 m。洼槽区地层倾角0°~1°,洼槽区东西两侧地层倾角较高,中部为洼槽区中心区域,地层低洼,向西南部逐渐抬升。断裂密集带以洼槽中心逆时针环带状展布,断层集中走向为 NE及近EW方向,平面上局部呈雁行式或平行状密集成带,洼槽中心断裂不发育。

3 油水分布规律及主控因素

3.1 油水分布规律

(1) 洼槽区油水分布规律

① 洼槽断裂密集带地区。

根据井点纵向上油水分布特征分析,葡萄花油层油藏剖面在垂向上洼槽区断裂密集带地区油水分布相对较为混杂,总体上为上油下水,主要含油气层位或油水同层在PI2~PI4小层,偶见油水倒置,仅有局部井位随构造可在下部层位见油层(见图3)。洼槽地区纵向上西部较东部含油层位多,东部油水垂向分异好。洼槽南部整体为上油下水,靠近洼槽中心油水分异不明显,向西构造高部位纵向几乎均为油层,向东同一口井呈现上油下水;东部洼槽区上油下水,几乎上下层位均含油。

在洼槽区断裂密集带地区内,通过平面小层含油性对比,平面油水分布不均衡,主要以油井为主,各小层油水分布平面上,上部小层向下由北西向南东方向扩展,直至覆盖全区,下部又逐渐向北西向收缩,呈现为差异化分布,主要受小层展布范围控制。在PI1、PI2、PI3小层油层或油水同层发育广泛,下部PI4小层含油范围开始降低,洼槽断裂密集带地区南西部油层在各小层发育较差。

洼槽区西部[见图3(a)]油水分布相对较为混杂,上油下水偶见上水下油,主要含油层位PI12~PI4,由低到高油层分布层位由PI12逐渐下降至PI6小层;洼槽区南部[见图3(b)]总体上上油下水,较低部位以同层为主,主要含油层位PI3~PI41,随构造含油层位向下扩展至PI6;洼槽区东部[见图3(c)]主要含油层位PI21~PI51,高部位油层,上油下水明显,个别井上水下油,构造低部位油层或同层,油水混杂,油水规律不明确。

洼槽南部油藏PI3沉积单元砂体分布呈现为孤立状态,由F372断层充注的油气在该有利砂体内成藏,从断裂供油强度方面来看为强充注;洼槽带东部,位于生油中心部位有两条大型油源断裂为其供烃;其油藏主要发育在PI3和PI41沉积单元内,这两个沉积单元内砂体大面积连片分布,提供了良好的储集条件。

② 洼槽中心。

研究区洼槽中心葡萄花油层油水垂向上在PI2~PI3发育,少数井下部层位也有油层分布,油水垂向分异较好,总体具有上油下水的分布特征,随海拔升高油层由PI2向下延伸至PI5[见图3(b)]。洼槽区大致呈现出上油下水的分布特征,但整体并无明显的油水界面。

在平面上油水分布范围较差,在PI2、PI3小层油层较其他小层发育广泛,下部PI4小层含水范围增多,水层范围增大,油水同层主要分布在PI3~PI7沉积单元,由上至下逐渐增多,至PI7和PI8小层迅速减少。

洼槽中心附近PI3沉积单元砂体分布连续且呈现为大面积展布,使得在低部位的F372断层也能为其提供油源。

(2) 斜坡区垂向油水分布规律

① 北部斜坡区。

葡萄花油层油藏剖面在垂向上,北部斜坡区油水分布总体上为上油下水,无明显油水界面,含油层位较多,主要含油气层位在PI2~PI4小层,低部位为水层,随高度增加,油层或油水同层层位向下扩展PI6小层[见图4(a)]。

在北部斜坡区内,通过平面小层含油性对比,以油井为主,各小层油水分布平面上,上部小层向下由北向南方向扩展,直至覆盖全区,下部又逐渐向南收缩,呈现差异化分布,主要受小层展布范围控制。在PI1、PI2、PI3小层油层或油水同层发育广泛,下部PI4小层含油范围开始降低。

② 南部斜坡区。

葡萄花油层油藏剖面在垂向上,南部斜坡区油水分布总体上为上油下水,主要含油气层位及油水同层位在PI2~PI4小层,低部位为同层或水层,随高度增加,油层及或油水同层层位向下扩展PI6小层[见图4(b)]。南部斜坡区主要为葡萄花油层上部含油。

在南部斜坡区内,通过平面小层含油性对比发现,主要以油井为主,各小层油水分布平面上主要受小层展布范围控制。在PI2、PI3小层油层或油水同层发育广泛,下部PI4小层开始向下水层及油水同层增多。

3.2 向斜区主控因素

(1) 油气成藏主控因素分析

① 源断裂供烃模式控制油平面分布范围和富集程度。

由于研究区烃源岩层为青一段,产油层为葡萄花油层,属于典型的下生上储油藏,因此其油在垂向上的输导通道为断裂,油源断裂是油藏垂向油气的唯一来源,其类型决定着油气在平面上的展布情况[见图2(c)]。

② 油源断裂充注与主力砂体耦合控制油气富集程度。

对于断裂而言,由于断裂带内部结构复杂、断层面往往凹凸不平,油气在断裂带中将沿着某一有限的通道空间运移,遵循沿最大流体势降低方向运移而集中在最小阻力的路径上运移,因此,油气并非沿整条油源断裂运移,同样也存在着优势运移通道(见图5)。

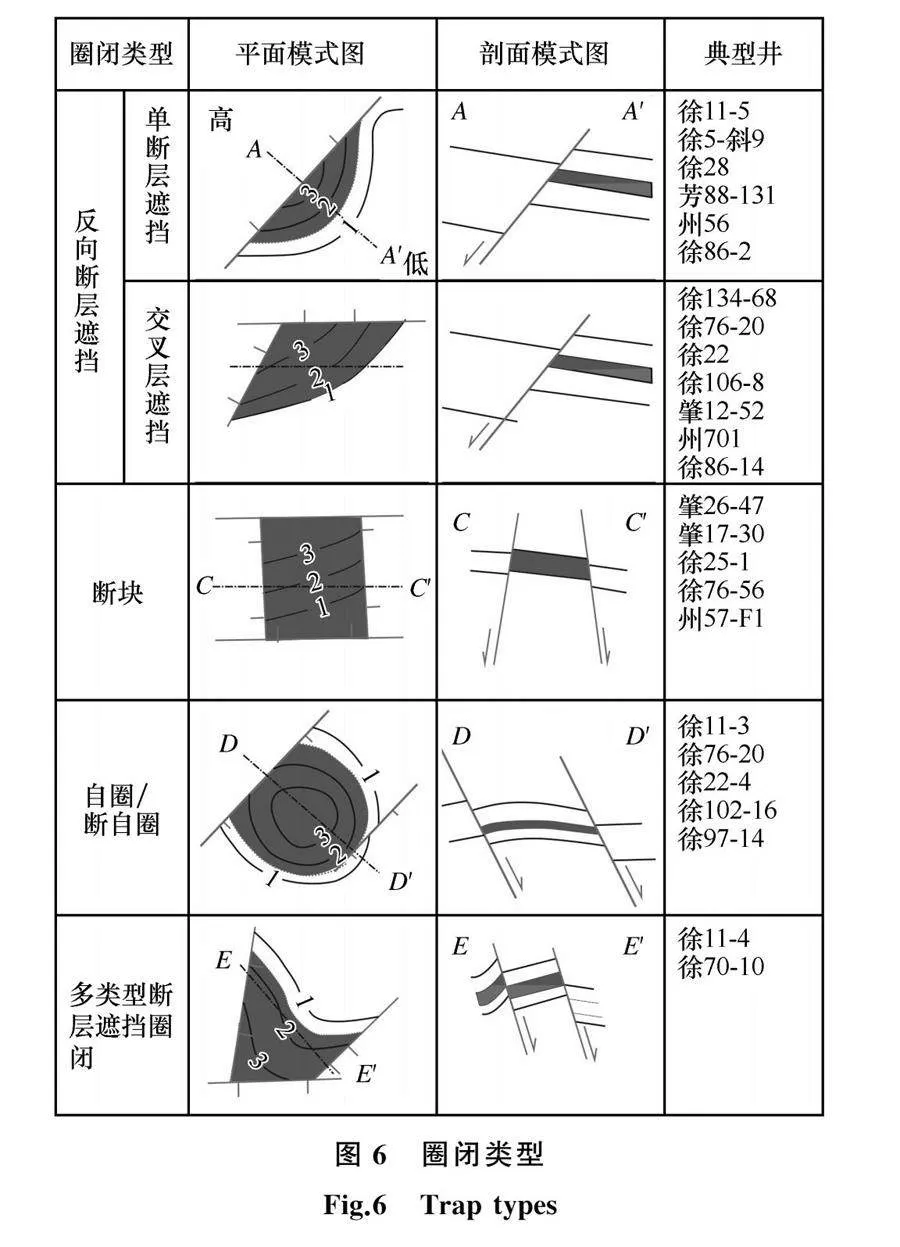

③ 自圈/断自圈、反向断层遮挡是油气聚集的有利部位。

自圈/断自圈和反向断层圈闭是研究区内的局部高点,油在侧向运移方向上遇到自圈/断自圈或反向断层遮挡易形成油富集区(见图6)。

由于嫩江组末期之后松辽盆地北部发生构造反转,研究区反转作用不强,仅在局部发生地层变形。

在近东西向挤压应力的作用下,断裂密集带内变形隆起,沿断裂密集带走向方向呈现条带或串珠状分布的自圈/断自圈圈闭,与东西夹角小的近南北向断裂密集带中较为发育,成为油源断裂优势充注的构造部位。

(2) 构造单元主控因素差异性分析

徐家围子向斜斜坡区主要发育油水界面相对统一的构造——岩性油藏;向斜洼槽周边主要发育上油下水或油水互层的断层——岩性油藏;向斜洼槽中心区主要发育岩性油藏;油平面上受断层密集带背形构造控制呈“条带状”分布。

①油源断裂充注差异:研究区内油源断裂充注点分布较为普遍,主力砂体厚度与充注点距离比值与累产关系正相关性,即与充注点越近,砂体厚度越大,累计产量越高。正断层与切割地层之间的配置关系主要有4种:反向正断层、反屋脊正断层、顺向正断层和屋脊正断层,由于断层与地层配置关系有差异,因此当断层为油源断层时,其优势充注的地层也不相同(见图5)。

对研究区的油源断裂充注进行分析得出:①洼槽区主要为反向源断裂充注[见图7(a)];②南部斜坡区主要为反屋脊源断裂充注[见图7(b)];③北部斜坡区为屋脊源断裂及反向源断裂充注。

②油藏充注模式差异:在洼槽中心,油气沿油源断裂垂向运移向下盘充注,油藏充注模式为弱充注模式,形成断层遮挡油气藏;洼槽区断裂密集带两侧油源断层向背型密集带内强充注,油藏充注模式为双强充注模式,主要形成构造——岩性油藏和部分断层遮挡油藏;在南、北斜坡区及洼槽区周边油源断层向密集带内上倾方向强充注,油藏充注模式为强充注模式(包括强充注和强-弱充注区),主要形成断层遮挡油气藏(见图8)。

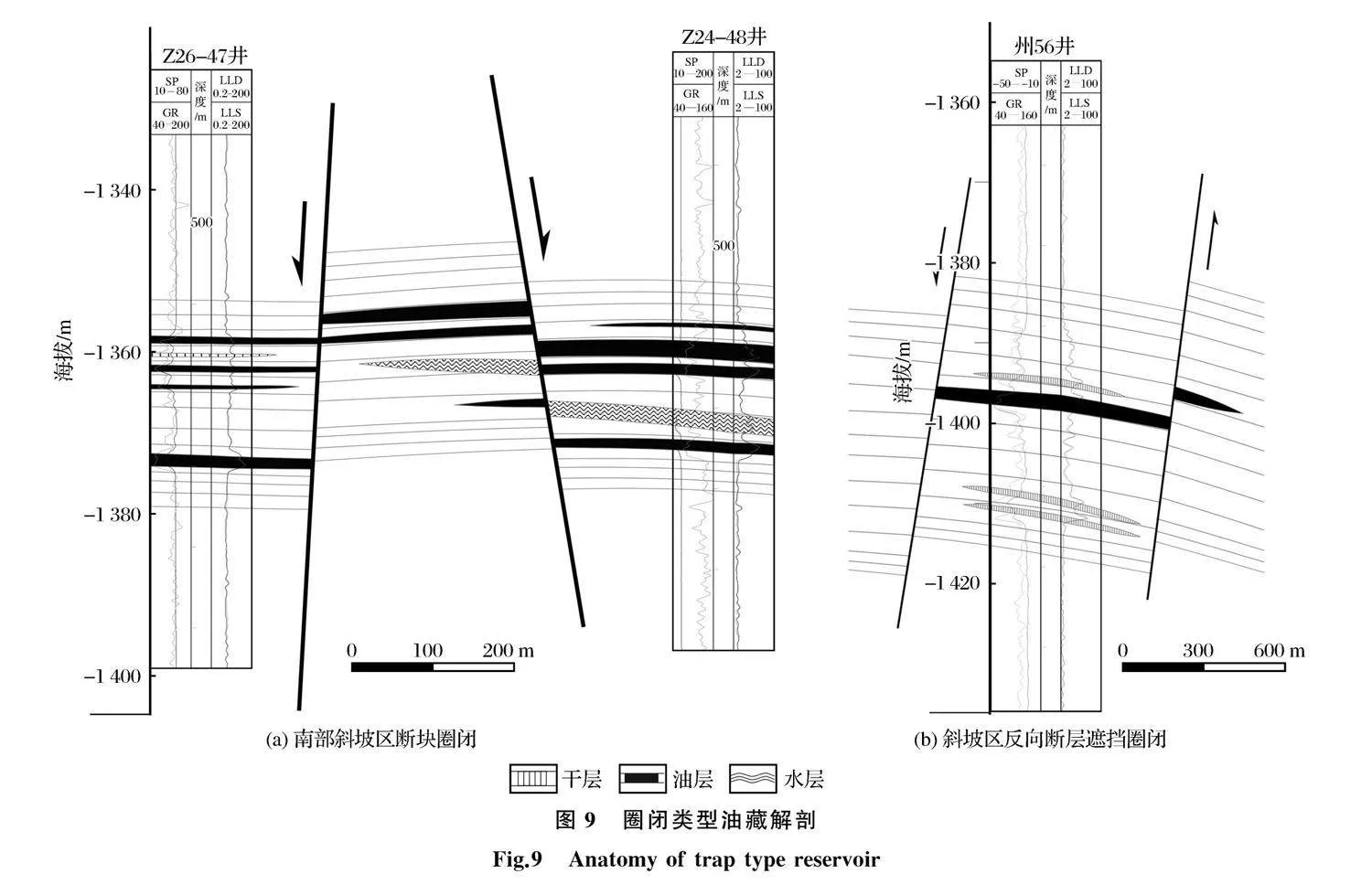

③圈闭类型差异性:总结研究区圈闭发育情况可知,研究区主要圈闭类型有4大类,分别是反向断层遮挡、断块、自圈/断自圈及多类型断层遮挡圈闭(见图6)。其中,研究区圈闭类型主要发育自圈/断自圈和反向断层遮挡圈闭两种圈闭类型:洼槽区断层不发育,因此主要以自身构造特征形成的自圈/断自圈为主,该类断层由于构造变形作用,由自身条件在构造高部位聚集成藏,断自圈可见单侧断层遮挡;在洼槽中心区可见发育有大型油源断裂,同时存在油源断裂伴生的小型断裂,这些断裂与地层走向呈角度相交且具备油气成藏的遮挡条件,形成反向断层遮挡圈闭;在斜坡区中,断层发育可以有效切割储层砂体形成良好的遮挡条件,因此斜坡区内圈闭发育条件较好,且大多数圈闭发育与断层遮挡相关。南部斜坡区断块圈闭[见图9(a)]、反向断层遮挡圈闭[见图9(b)]、多类型断层遮挡;北部斜坡区反向断层遮挡圈闭。

4 结论

通过对研究区的构造单元划分,进行了油水规律分布研究,并在此基础上对不同构造单元形成油藏的主控因素进行分析。研究发现徐家围子向斜区葡萄花油层成藏主要受源断裂供烃模式、油源断裂充注与主力砂体耦合、圈闭及断层遮挡作用等因素控制,不同构造单元油气主控因素具有一定的差异性。研究该区的油水分布及主控因素得出以下结论:

(1) 对徐家围子向斜进行构造单元精细划分,将其分为3个构造单元:鼻状隆起区、鼻状斜坡区和洼槽区,研究区内主要为鼻状构造斜坡区及洼槽区两大构造单元。

(2) 总体来看,研究区葡萄花油层油水平面上分布不均衡,为上油下水,无统一油水界面;洼槽中心分异相对不明显,洼槽四周富集,中心及附近地区相对贫瘠,主力富油沉积单元为PI22~PI41;南、北斜坡区油水分布总体上为上油下水,无明显油水界面,含油层位较多,主要含油气层位在PI2~PI4小层。

(3) 徐家围子向斜区葡萄花油层成藏主要受3方面因素控制:①源断裂供烃模式;②油源断裂充注与主力砂体耦合;③圈闭及断层遮挡作用。在不同构造单元油气主控因素上具有一定的差异性:①洼槽区主要为反向源断裂充注;在洼槽中心,油藏充注模式为弱充注模式,形成断层遮挡油气藏;洼槽区断裂密集带油藏充注模式为双强充注模式,主要形成构造-岩性油藏和部分断层遮挡油藏;洼槽区圈闭类型主要为自圈/断自圈、洼槽中心为反向断层遮挡圈闭;②南部斜坡区主要为反屋脊源断裂充注;南部斜坡区为断块圈闭、反向断层遮挡圈闭、多类型断层遮挡;③北部斜坡区则为屋脊源断裂及反向源断裂充注;北部斜坡区为反向断层遮挡圈闭。在斜坡区或洼槽区周边油藏充注模式为强充注模式,主要形成断层遮挡油气藏。

参考文献:

[1] 张创,孙卫,杨建鹏,等.构造-岩性油藏油水微观分布规律与主控因素探讨[J].地质与勘探,2011,47(3):518-523.

[2] 刘宗堡,贾钧捷,赵淼,等.大型凹陷源外斜坡区油运聚成藏模式:以松辽盆地长10地区扶余油层为例[J].岩性油气藏,2012,24(1):64-68.

[3] 范泓澈,黄志龙,高岗,等.鄂尔多斯盆地胡尖山地区长6段油水分布规律及主控因素分析[J].沉积学报,2011,29(1):151-157.

[4] 孙雨,于利民,闫百泉,等.松辽盆地三肇凹陷向斜区白垩系姚家组葡萄花油层油水分布特征及其主控因素[J].石油与天然气地质,2018,39(6):1120-1130,1236.

[5] 李智,张志业,何登发,等.珠江口盆地开平凹陷构造单元划分与平面复原[J].海洋地质前沿,2023,39(7):70-78.

[6] 董立,赵旭,付斌,等.杏北地区扶余油层构造单元精细划分及其对油气成藏研究的意义[J].油气地质与采收率,2014,21(3):20-23,112.

[7] 邱海华.澳大利亚西北陆架大中型油气田分布规律与主控因素研究[D].北京:中国石油大学(北京),2021.

[8] 夏青.新肇油田古628区块葡萄花油层油水分布规律及主控因素[J].大庆石油地质与开发,2020,39(5):25-33.

[9] 陈雷.A区西斜坡P油层成藏分析及增储区域划定[J].石油化工高等学校学报,2019,32(4):58-63.

[10] 闫明,李易霖,王宇盟.葡北油田东部地区葡萄花油层油水分布规律及主控因素[J].东北石油大学学报,2014,38(6):54-60,126,8.

[11] 赵文智,邹才能,汪泽成,等.富油气凹陷“满凹含油”论:内涵与意义[J].石油勘探与开发,2004(2):5-13.

[12] 吴河勇,梁晓东,向才富,等.松辽盆地向斜油藏特征及成藏机理探讨[J].中国科学(D辑:地球科学),2007(2):185-191.

[13] 卓勤功.深洼区岩性油气藏成藏机理研究与思考[J].断块油气田,2006(2):4-7,89.

[14] 刘宗堡,赵淼,吕延防,等.松辽盆地三肇凹陷葡萄花油层地层减薄模式及控油意义[J].吉林大学学报(地球科学版),2012,42(4):984-990.

[15] 孙雨,马世忠,姜洪福,等.松辽盆地三肇凹陷葡萄花油层油藏分布特征及其控制因素[J].中南大学学报(自然科学版),2011,42(8):2387-2393.

[16] 刘宗堡,马世忠,吕延防,等.大型凹陷斜坡带油气成藏模式:以三肇凹陷葡萄花油层为例[J].吉林大学学报(地球科学版),2008(6):937-945.

[17] 杨殿军,付广,张艳梅.断裂密集带在上生下储油运聚成藏中的控制作用:以松辽盆地三肇凹陷葡萄花油层为例[J].科学技术与工程,2011,11(12):2792-2797.

[18] 刘宗堡,崔羽西,方庆,等.凹陷向斜区岩性类油藏油富集主控因素及成藏模式:以松辽盆地升西—徐家围子向斜葡萄花油层为例[J].沉积学报,2014,32(4):776-783.

[19] 代晓旭,李笑梅,苏鹤成,等.松辽盆地北部徐家围子地区葡萄花油层成藏模式及主控因素分析[J].内蒙古石油化工,2009,35(4):121-124.

[20] 王天琦,王建功,梁苏娟,等.松辽盆地徐家围子地区葡萄花油层精细勘探[J].岩性油气藏,2007(2):22-27.

[21] 徐宏.不同运移方式下断裂控藏作用的差异性:以松辽盆地升西—徐家围子向斜区葡萄花油层和杏北地区扶余油层为例[J].东北石油大学学报,2013,37(5):17-23,55,128.

[22] 于生云.源外坡中隆与向斜区油气成藏特征的差异性及成因分析[J].能源与环保,2017,39(4):102-107,112.

[23] 周师文.徐家围子-升西向斜葡萄花油层沉积微相研究[D].大庆:东北石油大学,2023.

[24] 郭海斌.徐家围子油田葡萄花油藏特征研究[D].大庆:大庆石油学院,2007.

[25] 高晓臣,张积勇.大庆油田长垣以东徐家围子地区薄差层录井解释评价方法研究[J].西部探矿工程,2016,28(11):58-61.

[26] 王寿庆,许先华,何祖荣,等.对三肇凹陷葡萄花油层油藏的再认识[J].石油勘探与开发,2003(6):48-50.

[27] 迟博,刘站立,王春瑞.三肇凹陷石油富集规律[J].大庆石油地质与开发,2000(5):4-6,67.

Study on the distribution patterns and main control factors ofoil and water in different structural units

LI Shunxin,ZHANG Jingjun,HAO Wanlin,SU Xuelong

(School of Earth Sciences,Northeast Petroleum University,Daqing 163318,China)

Abstract

In order to master the distribution of oil and water in Xujiaweizi syncline,the distribution of oil and water in different structural units and the main controlling factors are analyzed on the basis of the fine division of structural units in Xujiaweizi.It is found that the study area can be divided into three structural units,and the distribution of oil and water mainly presents as upper oil and water.The oil-water enrichment layers of each structural unit are different,mainly because of their differences in reservoir genesis:(1) The trough area is mainly charged by the reverse source fault,which is supplied with hydrocarbon by the weak and double strong charging modes,and the trap is formed by the fault and the interaction of fault and lithology.(2) The southern slope area is mainly charged by the reverse ridge source fault.(3) The northern Slope area is charged by the ridge source fault and the reverse source fault.The slope area is dominated by strong charging mode,and the trap is mainly formed by tectonic process.The research results are of reference significance for understanding the hydrocarbon accumulation rules of different structural units and guiding oil and gas exploration.

Key words

Xujiaweizi syncline;Construction unit;Depression area;Oil water distribution;Main control factors

(本文责编:葛 文)