装配式混凝土柱脚节点可替换耗能构件抗震性能研究

摘要

为探究装配式混凝土柱脚节点中集成可替换耗能构件(REDC)的抗震性能,结合《建筑抗震设计规范》并采用数值模拟方法分析了REDC连接节点在模拟地震作用下的应力响应。模拟考虑了规范中要求的钢筋混凝土框架的层间位移角限值,以评估柱脚节点在极限状态下的性能。结果显示,在地震荷载作用下,REDC连接节点的应力水平在最大侧向位移前未达到破坏,展现出较高的耗能能力和良好的弹塑性行为,表明REDC连接节点在设计极限状态下能够保持结构的完整性,符合“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计目标,表现出普通连接节点所不具备的优越性能。此外,REDC的屈服和破坏模式揭示了其在地震作用下可靠的结构保护和易于灾后修复的特性。研究为装配式混凝土结构提供了一种新的抗震解决方案,对促进预制混凝土柱脚节点设计的创新和应用具有重要意义。

关键词

装配式混凝土结构;可替换耗能构件;抗震性能;数值模拟

中图分类号:TU352"" 文献标志码:A"" 文章编号:1004-0366(2024)06-0037-07

在土木工程和建筑领域,装配式混凝土结构的兴起和演变代表了一种重大的范式转变,它为传统的现浇建筑方法提供了一个既可行又高效的替代方案[1]。装配式混凝土自20世纪初开始使用,其应用范围随着时间的推移不断扩大,主要得益于其在质量控制、缩短建筑时间和提高劳动效率方面的优势。该方法为在受控工厂环境中制造混凝土构件,随后将其运输到建筑工地进行组装,从而确保质量一致并加速建筑过程[2]。装配式技术的巅峰应用及模块化建造,不仅进一步加快了建筑过程,还实现了快速交付和早期入住,从而加速了投资回报[3]。尽管装配式混凝土结构具有诸多优势,但其抗震性能,特别是在地震多发地区,仍然是一个被广泛研究和讨论的问题,这些结构在地震中的脆弱性主要来自于其连接部位,这些部位对确保结构的完整性和韧性至关重要[4]。

在当代建筑实践中,干式连接已成为装配式混凝土结构不可或缺的组成部分,它们是将离散元素安全高效连接起来的关键[5]。这种连接方式不仅加快了装配过程,还显著缩短了现场施工时间,降低了劳动成本。曹徐阳等[6]基于OpenSEES提出了一种装配式混凝土干式连接节点的数值模拟方法,并通过低周反复加载试验验证了其有效性;谭光伟等[7]研究了钢-混凝土混合连接预制装配式梁-柱子结构的抗连续倒塌性能,并通过试验和有限元分析得出了不同连接形式对结构性能的影响;QING等[8]介绍了一种新型的干式连接预制混凝土框架,利用扭曲约束支撑杆(BRB-DPCF)来增加建筑抵御地震的能力,展示了BRB-DPCF在地震性能和抗震后修复能力方面的稳定表现。尽管干式连接具有促进快速装配和拆卸的优势,但与湿式连接相比,它们的灵活性更高,抗弯能力较低,这就需要创新方法来增强其抗震韧性[9]。在这方面,集成可替换耗能连接构件(REDC,replaceable energy dissipating connector)显示出其在提升干式连接装配式混凝土结构抗震性能方面的巨大潜力。

近年来,可替换耗能连接构件(REDC)作为一种创新技术,已经成为增强装配式混凝土结构抗震韧性的有效手段[10]。REDC系统经过巧妙设计,能够承受轴向荷载,限制平面变形,并在地震中提供额外的能量耗散,从而保护主要结构构件,延长建筑寿命。将REDC融入预制混凝土柱基的设计,不仅保持了预制构件的结构完整性,还显著提升了其在地震荷载下的性能[11]。谢鲁齐等[10,12]开发了一种安装在装配式混凝土梁柱连接部的可更换耗能连接组件,并通过试验研究了其滞回性能、耗能能力和低周疲劳性能,证明了这种连接组件能够提高结构的延性和可修复性;章锦洋等[13]设计了一种装配式混凝土柱脚的可更换耗能连接组件,并通过试验研究了在不同参数下这种连接组件的滞回性能、耗能能力和低周疲劳性能,验证了其能够使装配式混凝土结构在强震下实现损伤集中,增强结构的可修复性。随着装配式混凝土在建筑行业的不断应用和推广,迫切需要深入研究以应对干式连接面临的挑战,优化其性能,确保装配式混凝土结构的长期稳定和可靠。

尽管关于装配式混凝土结构干式连接的文献已经相当丰富,但研究主要集中在梁-柱连接上,并呈现出明显的不平衡分布[14-17]。这种偏向归因于梁-柱连接在确保装配式结构的连续性和延展性方面,尤其是在地震荷载下的关键作用。众多研究深入分析了这些连接的行为、设计和加固措施,形成了全面的认识和一套完善的指导方针。然而,这导致了对其他关键连接,如柱脚连接的相对忽视。柱脚连接在将上部结构荷载传递到基础的过程中起着至关重要的作用,其性能直接关系到整个结构的稳定性和安全性。尽管它们极为重要,但专门研究这些连接在装配式混凝土结构中复杂行为的文献却相对较少。本文通过运用先进的数值建模技术,对装配式混凝土结构中的柱脚连接进行了深入分析,揭示了影响这些连接性能的复杂变量之间的相互作用,以期为完善该领域的知识体系做出一定的贡献。

1 REDC节点数值模型建立

1.1 REDC模型构造尺寸

可替换耗能构件(REDC)在装配式建筑的抗震结构应用中,代表了一项关键性的创新。这些构件经过精心设计,既能在频繁发生的地震中传递柱-基础的弯矩,又能在重大地震中屈服,以消耗大量的地震能量。REDC放置在柱脚底部的预留空间内,充当承重柱和基础之间唯一的垂直连接器。

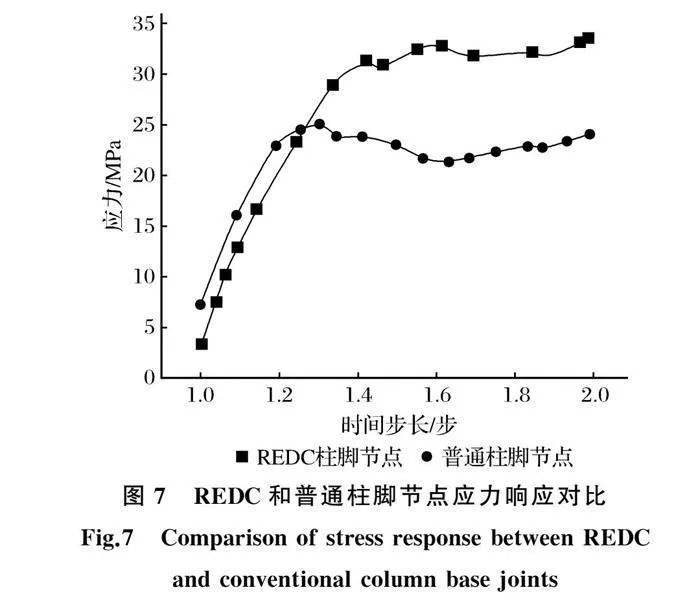

REDC的核心耗能件采用对称设计,从中心向两端延伸出两个平行的支路。这种设计方便将核心耗能件划分为不同的部分:两个连接段、两个过渡段和一个中央屈服段。连接段位于核心耗能件的两端,其设计目的是在地震期间保持弹性,确保REDC与周围的结构构件之间的稳定连接。中央的屈服段负责通过塑性变形来耗散地震输入的能量。为了确保力的平滑过渡并降低应力集中,过渡段被放置在连接段和屈服段之间。值得注意的是,连接段的横截面积通常是屈服段的2倍左右,这种设计确保了屈服段成为主要的耗能位置。

REDC由高延展性的Q235B钢制造,展现出卓越的低周疲劳特性,确保了在地震压力下的长寿命和韧性。REDC由核心耗能板、约束板和填充板3部分组成,核心耗能板主要承担轴向载荷,约束板限制其平面外变形,填充板限制其平面内变形。这些部件通过高强度螺栓精密组装,确保其在地震中的稳固性和可靠性。图1展示了REDC部件的详细构造及协同工作方式。

1.2 REDC材料参数

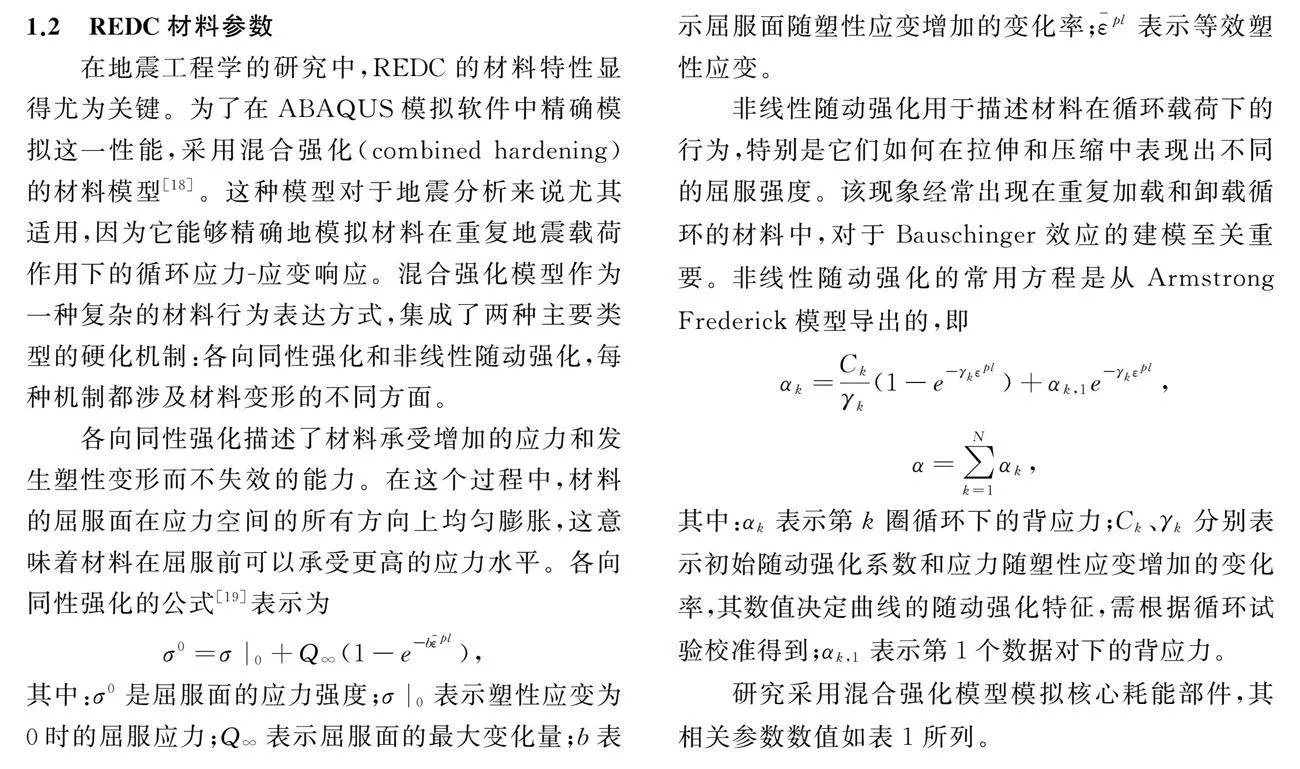

在地震工程学的研究中,REDC的材料特性显得尤为关键。为了在ABAQUS模拟软件中精确模拟这一性能,采用混合强化(combined hardening)的材料模型[18]。这种模型对于地震分析来说尤其适用,因为它能够精确地模拟材料在重复地震载荷作用下的循环应力-应变响应。混合强化模型作为一种复杂的材料行为表达方式,集成了两种主要类型的硬化机制:各向同性强化和非线性随动强化,每种机制都涉及材料变形的不同方面。

各向同性强化描述了材料承受增加的应力和发生塑性变形而不失效的能力。在这个过程中,材料的屈服面在应力空间的所有方向上均匀膨胀,这意味着材料在屈服前可以承受更高的应力水平。各向同性强化的公式[19]表示为

σ0=σ|0+Q∞(1-e-bpl),

其中:σ0是屈服面的应力强度;σ|0表示塑性应变为0时的屈服应力;Q∞表示屈服面的最大变化量;b表示屈服面随塑性应变增加的变化率;pl表示等效塑性应变。

非线性随动强化用于描述材料在循环载荷下的行为,特别是它们如何在拉伸和压缩中表现出不同的屈服强度。该现象经常出现在重复加载和卸载循环的材料中,对于Bauschinger效应的建模至关重要。非线性随动强化的常用方程是从Armstrong Frederick模型导出的,即

αk=Ckγk(1-e-γkεpl)+αk,1e-γkεpl,

α=∑Nk=1αk,

其中:αk表示第k圈循环下的背应力;Ck,γk分别表示初始随动强化系数和应力随塑性应变增加的变化率,其数值决定曲线的随动强化特征,需根据循环试验校准得到;αk,1表示第1个数据对下的背应力。

研究采用混合强化模型模拟核心耗能部件,其相关参数数值如表1所列。

1.3 加载方案

为了精确模拟地震条件并评估预制混凝土结构在这种极端环境下的表现,通常采用液压千斤顶施加逐渐增大的循环荷载。循环加载方案反映了结构在地震中的应力-应变行为。

在实际模拟中,常幅加载通过定义一个稳定的循环加载步骤来实现,其中加载和卸载的位移或力量保持不变。常幅加载通常用于评估材料或构件在重复且一致应力作用下的行为,特别是在疲劳分析和材料性能测试中。在ABAQUS中进行常幅加载实验时,REDC的名义加载应变幅值(ε0)被设定为一个固定值,对应具体的屈服段位移设定为6 mm,如图2(a)所示。这种加载模式下,应变幅值不随时间变化,保持恒定。

对于变幅加载试验,ABAQUS中的荷载施加方式更为复杂。REDC的名义加载应变幅值(ε)在整个试验过程中是变化的,如图2(b)所示。具体来说,应变幅值按照0.5%,1.0%,1.5%,2.0%等逐级增加,每个幅值加载3个循环。当应变幅值增加到4.5%后,将按照常幅加载方式进行直至构件破坏。

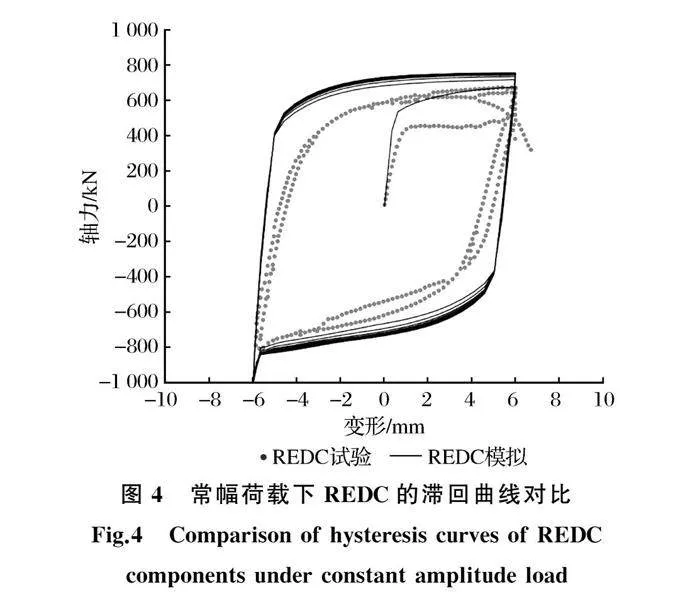

REDC结构加载工况如表2所列。

1.4 网格划分

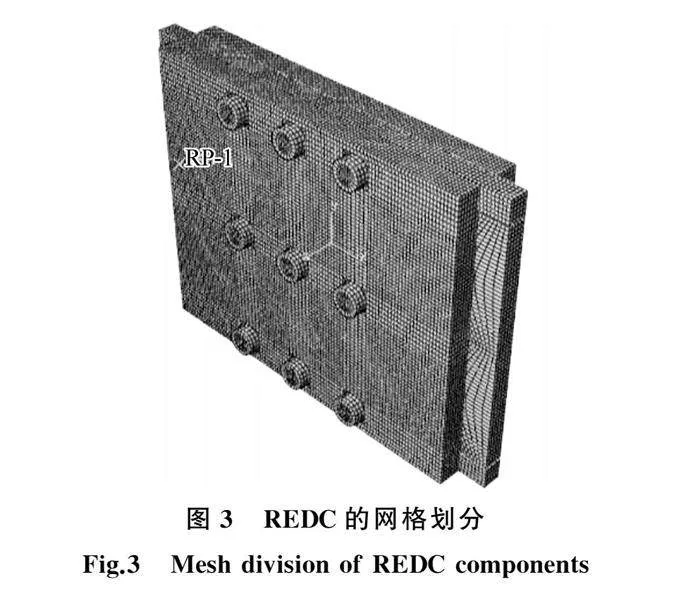

在使用ABAQUS进行有限元分析时,对REDC(可替换能量耗散连接器)进行精确的网格划分是确保分析结果准确的关键步骤。网格划分的质量直接影响到计算结果的可靠性和计算效率。对于REDC构件,由于其结构复杂且在地震荷载作用下会经历大量的非线性变形,因此需要特别注意网格划分的细致程度和网格类型的选择。

REDC的网格划分如图3所示。REDC的网格划分应确保在构件的关键区域,如连接段、过渡段和屈服段,都有足够密集的网格来捕捉其复杂的应力分布和变形行为,特别是在预期会发生塑性变形的区域,网格应更加细化,以确保计算结果的准确性。

2 REDC节点模拟结果

2.1 滞回分析

滞回分析是研究结构在循环荷载作用下性能的重要手段,对于理解和改进可替换能量耗散连接器(REDC)在地震作用下的表现尤为关键。REDC通过其独特的设计,在地震荷载作用下能够有效地耗散能量,从而保护主体结构免受严重损伤。

在进行滞回分析时,通常关注REDC的滞回曲线,这是一个描述构件在循环荷载作用下应力-应变关系的图形。通过分析滞回曲线可以评估REDC的耗能能力、刚度退化、强度退化以及其他重要的性能指标。

REDC滞回曲线通常表现出良好的耗能能力,其滞回环形状充满并且宽广,表明了其在循环荷载作用下具有较强的能量耗散能力。此外,REDC的滞回曲线还能提供关于其延性和韧性的重要信息,这对于评估结构在地震作用下的整体性能至关重要。

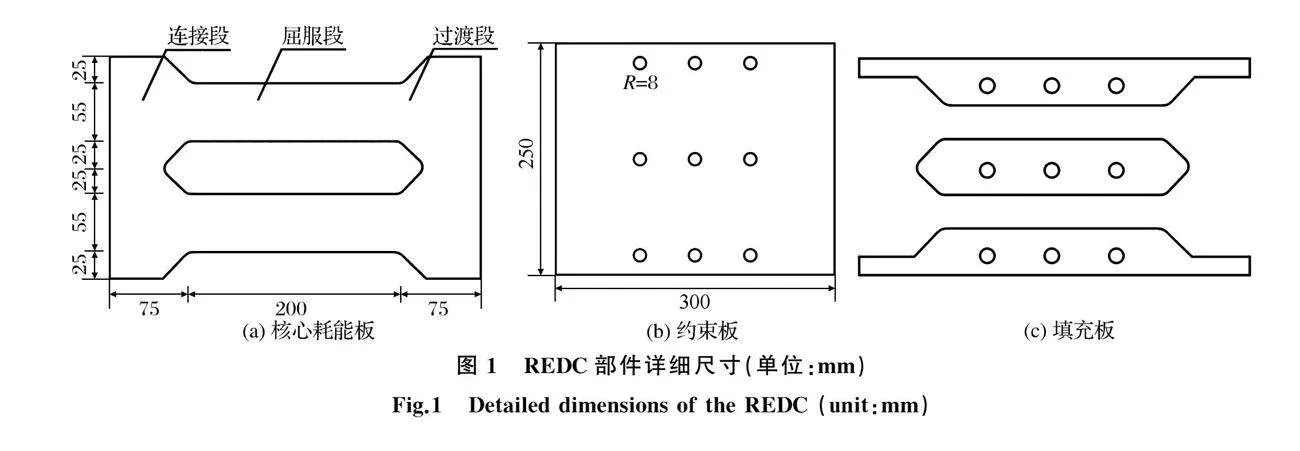

2.2 常幅条件下滞回分析

图4为在常幅条件下模拟结果与试验结果的对比。观察图4可知,模拟曲线与试验点[17]的吻合程度甚高,充分说明了数值模型精准地捕捉了REDC的试验性能。尤其在力与位移达到峰值及构件屈服阶段,模拟与试验数据的一致性更加显著,这强有力地证实了数值模型在预测构件极限状态行为上的精确度。

从滞回曲线的形状来看,滞回曲线呈现宽阔的耗能环形,这意味着REDC在每个循环加载中均表现出良好的耗能特性。各个环形均以零位移为中心,呈对称分布,说明构件在加载及卸载过程中保持了一定的刚度与强度,并且具备可重复使用的特性。同时,由于滞回环间未见明显强度降低或刚度减弱,表明REDC具有稳定的耗能特性。

2.3 变幅条件下滞回分析

图5呈现了REDC在变幅荷载作用下的滞回性能。观察滞回曲线可以看到,若干宽阔、闭合的环形结构均匀地分布在零位移轴两侧,显示出在循环荷载的作用下,REDC具备显著的能量耗散能力。即使在较大的应变下,构件依旧能保持其结构完整,反映出其在极端条件下的良好性能。

每个滞回环的宽度代表了构件在单个循环中耗散的能量,环的宽阔程度直接关联到更多能量的耗散,反映了构件从弹性状态到塑性变形过程中的能量损失,而未出现突然断裂或性能急剧下降。滞回环随着循环次数增加而逐渐减少填充度,暗示了构件刚度和强度的微小下降,然而此种变化有限,表明了REDC拥有可靠的循环耗能能力和长期性能稳定性。

此外,滞回曲线的一致性和重复性凸显了REDC在各种荷载水平下的稳定性,即在多次加载与卸载过程中表现出的性能连续性。这一点对于抗震设计至关重要,因为它意味着在真实地震发生时,无论受到何种程度或方向的荷载,结构都能保持其抗震功能。

3 柱脚节点连接性能数值模型

3.1 模型设计

安装REDC柱脚节点模型示意图如图6所示,柱脚节点由预制柱、混凝土基础和REDC组成。柱脚的每一侧都预留有空间用于制作REDC。预制柱的底部位于混凝土基础中锚固的嵌入式钢板顶部,因此,柱脚可以沿两个正交方向摇摆。在接头区域,轴向力、剪力和弯矩的传递路径是分开的。充填混凝土的方形钢筋主要传递轴向压缩力。提升的钢制止动器可以有效限制柱脚的水平滑动,并有助于水平抗剪能力。REDC提供弯曲能力,并在强烈地震下首先屈服以耗散地震能量,有效保护主要结构构件。方形钢管的设计依据是核心区域需要承受的最大轴压力,而REDC的设计基于柱脚的最大屈服弯矩。因此,这种新型柱脚主要适用于同时承受水平地震作用和垂直荷载的预制混凝土柱,特别是在框架柱和悬臂柱系统中的柱子。

3.2 模型加载

为确切评估预制混凝土柱脚节点面对地震时的抗震性能,研究根据《建筑抗震设计规范》[20]的规定,对节点施加模拟地震的水平力。规范明确,钢筋混凝土框架结构在地震中应保持的弹塑性层间位移角限值不得超过1/50。据此,本次模拟考验了REDC在60 mm水平位移条件下的应变能力。

本次模拟旨在实践“小震不坏、中震可修、大震不倒”这一抗震设计理念。研究的核心是观测REDC在加载过程中的响应,当施加的荷载使REDC进入屈服阶段,即材料开始塑性变形时,能够对其抗震性能进行初步评估。此过程中,构件可能会展现出局部屈曲、断裂或与邻近结构分离的现象,这些都是破坏模式的重要指标。通过观测分析REDC在实际地震荷载作用下的可靠性和韧性。若REDC在达到最大侧向位移前表现出明显的屈服迹象,但未发生完全破坏,则说明它能有效地耗散地震能量,并在地震后容易进行更换或修复。表明未改设计的柱脚节点不仅能承受地震作用,还能在非弹性变形后保持结构完整性,从而实现“损伤控制”的抗震设计目标。

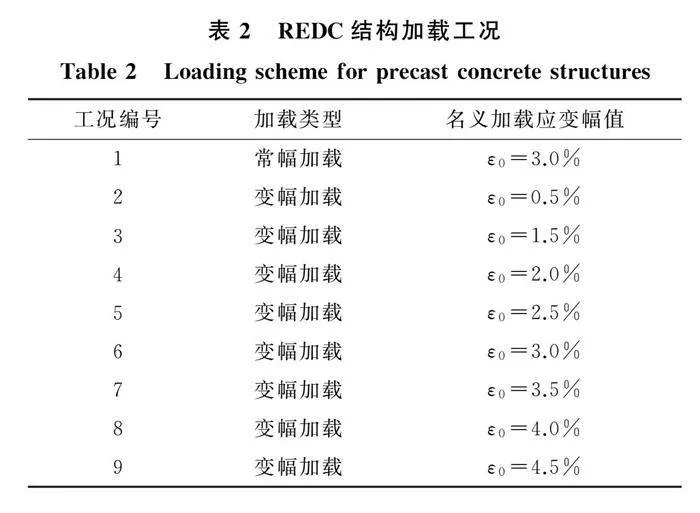

3.3 柱脚节点连接性能

图7详细对比了普通连接节点与REDC连接节点在一定时间步长内的应力变化。在应力发展早期,随着施加的荷载组件增加,REDC柱脚节点和普通柱脚节点均有一定的应力抵抗作用;随着时间步长的增加,两种节点的应力曲线开始趋同,尤其是在1.6步长后,表现出了较为平稳的趋势。REDC连接节点维持着略低的应力水平,这表明其在整个受力过程中都保持了较为一致的耗能性能,反映出其设计上的优化,尤其是在持续荷载下的抗震性。尽管REDC连接节点的应力水平略高,但没有出现应力的急剧下降,表明即使在达到较大的位移后,REDC节点仍未达到破坏状态,保持了结构的完整性。这一现象表明,REDC连接节点具备了一定弹性范围内的稳定性和在弹塑性范围内的良好性能,满足了《规范》[20]中对于抗震性能的要求。REDC连接节点在模拟的地震荷载中展现了优于普通连接节点的性能,尤其是在持续荷载后期的稳定性和耗能能力方面,进一步验证了REDC在提高预制混凝土柱脚节点抗震性能方面的有效性,符合“小震不坏,中震可修,大震不倒”的抗震设计理念。

4 结论

通过数值模拟分析,对预制混凝土柱脚节点的REDC在变幅和常幅荷载条件下的性能进行了深入探究,得出以下结论:

(1) 对REDC进行不同幅值和循环条件下的滞回分析,结果表明REDC在循环荷载作用下展现了优异的耗能能力和良好的韧性,证明了其设计在实际地震中的应用价值。在变幅荷载下,REDC构件能够在大应变幅度下维持结构完整性,且在多个循环荷载作用下能稳定耗散能量,而在常幅条件下,数值模拟结果与实验结果高度一致,进一步验证了数值模型的可靠性。

(2) REDC的屈服和破坏模式分析揭示了其在极限状态下的行为,并指出了其在设计上的优势,即在超出弹性极限后仍能保持结构完整性的能力。这一发现对于指导未来抗震设计具有重要意义,能为抗震结构提供额外的安全保障。

(3) 比较REDC连接节点和普通节点在规定条件下的应力响应,结果表明REDC节点能够在允许层间位移下有效耗散能量,且未见明显损坏,满足设计目标。REDC的设计和性能表现有助于实现损伤控制的抗震设计目标,提供了在地震作用下可修复和更换的方便,为预制混凝土结构提供了强有力的抗震安全保障,有利于实现“小震不坏,中震可修,大震不倒”的要求。

(4) 未来工作应进一步优化REDC的设计,提高其在更广泛应用中的经济性和实用性,以及在多变荷载下的适应性和耐久性。

参考文献:

[1] 许高娲,欧进萍.预制装配式结构梁柱节点被动耗能减振技术研究现状及展望[J].防灾减灾工程学报,2023,43(6):1183-1199.

[2] 李丽红,耿博慧,齐宝库,等.装配式建筑工程与现浇建筑工程成本对比与实证研究[J].建筑经济,2013(9):102-105.

[3] 张德海,陈娜,韩进宇.基于BIM的模块化设计方法在装配式建筑中的应用[J].土木建筑工程信息技术,2014,6(6):81-85.

[4] 周德恒,李爱群,贾洪,等.预制钢筋混凝土框架结构抗震性能研究进展(Ⅰ):节点性能研究[J].工业建筑,2014,44(6):95-100,121.

[5] 王斌,张静玄,史庆轩,等.装配式混凝土剪力墙结构接缝连接研究进展[J].建筑科学与工程学报,2024,41(1):15-30.

[6] 曹徐阳,冯德成,王谆,等.基于OpenSEES的装配式混凝土框架节点数值模拟方法研究[J].土木工程学报,2019,52(4):13-27.

[7] 谭光伟,刘中存,黄华,等.钢-混凝土混合连接预制装配式梁-柱子结构抗连续倒塌性能研究[J].建筑科学与工程学报,2023:1-12.

[8] QING Y,LI X,WANG C L,et al.Experimental study on a dry-assembled precast concrete frame with buckling-restrained braces[J].Engineering Structures,2023(276):115371.

[9] 王昊,周华,任庆成,等.装配式结构连接技术研究动态与创新型节点连接[J].科学技术创新,2023(15):167-170.

[10] 谢鲁齐,吴京,章锦洋,等.可更换耗能连接力学机理及变形性能研究[J].工程力学,2020,37(6):186-195.

[11] 张浩,连鸣,苏明周,等.带可更换低屈服点耗能梁段-端板连接的钢框筒结构抗震性能试验研究[J].土木工程学报,2020,53(7):28-42.

[12] 谢鲁齐,吴京,章锦洋,等.基于可更换耗能连接的装配式混凝土梁柱节点力学性能试验研究[J].东南大学学报(自然科学版),2021,51(1):1-8.

[13] 章锦洋,吴京,谢鲁齐,等.可更换耗能连接组件的装配式混凝土柱脚抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2022,43(11):51-62.

[14] HU J Y,HONG W K,PARK S C.Experimental investigation of precast concrete based dry mechanical column-column joints for precast concrete frames[J].The Structural Design of Tall and Special Buildings,2017,26(5):1337.

[15] 王萌,柯小刚,吴照章.可更换延性耗能连接组件的钢框架节点抗震性能研究[J].工程力学,2018,35(12):151-163.

[16] DAL LAGO B,NEGRO P,DAL LAGO A.Seismic design and performance of dry-assembled precast structures with adaptable joints[J].Soil Dynamics and Earthquake Engineering,2018(106):182-195.

[17] XIE L,WU J,ZHANG J Y,et al.Experimental study of mechanical properties of beam-column joint of a replaceable energy-dissipation connector-precast concrete frame[J].Journal of Building Engineering,2021(43):102588.

[18] 石永久,王萌,王元清.循环荷载作用下结构钢材本构关系试验研究[J].建筑材料学报,2012,15(3):293-300.

[19] RYU H W,KIM H T,KIM J Y,et al.Determination of combined hardening parameters to simulate deformation behavior of C(T) specimen under cyclic loading[J].Procedia Structural Integrity,2018(13):1932-1939.

[20] 中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑抗震设计规范:GB 50011-2010[S].北京:中国建筑工业出版社,2016.

Seismic performance study of replaceable energy-dissipating

components in prefabricated concrete column base joints

WEI Guqiang1,HU Congchuan1,WANG Yue2,LIU Guangdong1,ZHAI Qian2

(1.China Green Development Investment Group,Beijing 100010,China;

2.School of Civil Engineering,Southeast University,Nanjing 210096,China)

Abstract

This study focuses on the innovative design of column base joints in prefabricated concrete structures,particularly the application of replaceable energy-dissipating components (REDCs).The column base joints are composed of prefabricated columns,a concrete foundation,and REDCs,with designated spaces on each side for the installation of REDCs.The design includes lateral extensions of square steel tube top plates and elevated steel stoppers welded to embedded steel plates,ensuring stability under horizontal shear forces and energy dissipation capacity during seismic events.Detailed modeling of the column base joints in this paper reveals independent transmission paths for axial forces,shear forces,and moments.The REDCs are designed to yield and dissipate energy during significant seismic activity,thus protecting the main structure from damage.The modeling process accounts for the maximum axial compressive force and maximum yielding moment,making this column base joint particularly suitable for prefabricated columns subject to composite loads,such as in frame and cantilever column systems,which indicate that this column base joint design not only improves the seismic performance of the structure but also enhances the reparability and durability through the replaceability of REDCs,offering a new seismic solution for prefabricated concrete structures.

Key words

Precast concrete structure;Replaceable energy dissipating connectors;Seismic performance;Numerical simulation

(本文责编:毛鸿艳)