创生教学模式下小学数学跨学科主题设计

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)明确将跨学科主题学习规划在了“综合与实践”领域,要求数学教师在教学实践中引导学生感悟数学知识之间、数学与其他学科知识之间、数学与科学技术和社会生活之间的联系性,统筹设计具有综合性与实践性的跨学科主题学习活动。在这一导向下,跨学科主题教学设计成为数学学科教育教学的热点话题,这一教学设计在实践中的推广也反映了数学学科育人目标的关键性转变以及培育新时代所需人才的迫切需求。虽然跨学科主题教学在数学课堂中如火如荼地推进,但是依然存在着不少待解之题,等待着各位教育教学者进一步解决与完善。在这一背景下,创生教学模式成为教师教学的必然追求,教师可以基于理论进行演绎,通过实践进行归纳,在基于跨学科主题教学模式的基础上进行突破,使其真正发挥理想的教育作用,让小学数学课堂朝着深刻化、丰富化、多元化与实践化的方向稳步发展。

一、基于课程标准,围绕学生需求,确定跨学科学习主题

在跨学科主题学习的设计视域下,主题的选择与确定是教学设计的起点,也是其中最为关键的一步。教师在确定跨学科学习主题时,要保证其具有科学、合适的适用性与广度,以保障跨学科教学主题能够充分地与其他学科领域相结合,同时保障学生能够在学习活动中实现深入认识,完成教学目标。在确定跨学科学习主题时,教师首先需要以课程标准为重要依据,以课程标准中的教学提示为素材与灵感,设计出具有创新性与实践价值的教学活动。同时,课程标准中规定的具体内容与要求也是跨学科主题构建的重要依据。其次,教师需要考虑学生的实际学习需求。在跨学科主题学习中,学生是学习活动的主体,而兴趣是挖掘学生潜在能力的指示灯。因此,教师在跨学科主题的选择与构建中,需要从学生的学习兴趣出发,挖掘学生在生活中的求知欲与好奇心,让学生的兴趣成为其解决复杂问题的重要支点,并以此为基础从跨学科角度设计出具有价值的探究主题,让学生在学习中有热情、有兴趣,提高学生的参与度与主动性。

以苏教版二年级下册《认识时、分、秒》的教学为例,这一教学内容隶属于“数与代数”领域,新课程标准将其规划在小学第一学段的“综合与实践”领域,并要求学生通过学习活动认识时间单位、积累对实践过程的感知经验、发展初步应用意识,最终能够用数学的方法解决问题。这是立足于新课程标准视域跨学科主题设计的依据之一。同时,结合二年级学生的学习需求,“时间”对他们而言是一个非常重要的概念,但是不少学生并不能明确地理解时间究竟是什么、从哪里而来,同时随着信息技术的发展,很多学生不具备认识原始钟表的能力且时间观念较差。由此可见,低年级学生对时间有着重要的学习需求,具体体现在“时间是什么”“如何建立时间观念”以及“计时工具的种类及其应用”,这是跨学科主题设计的又一个重要依据。结合新课程标准与学生的学习需求,教师可以生成“探究时间的奥秘”跨学科学习主题,并围绕学生的具体学习需求设计出“时间是什么”“感受时间流逝”以及“计时工具我知道”三个分级主题,引导学生层层递进地探索时间的奥秘,培养学生珍惜时间的美好品德。

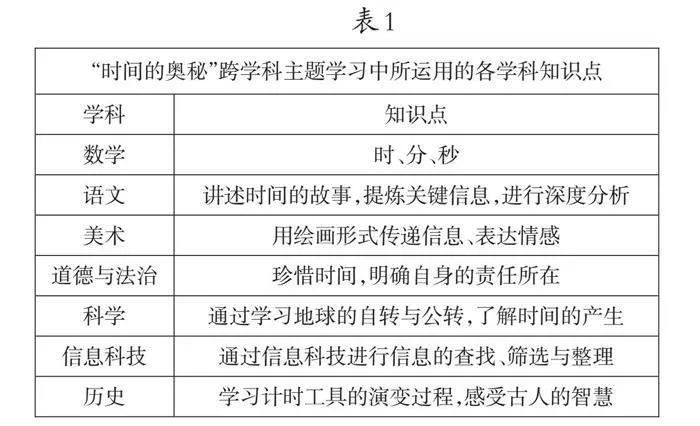

为了让这一教学主题更深刻,教师可以结合美术、道德与法治、语文、信息科技以及小学科学的具体知识,让学生的学习活动更为完善(具体应用的跨学科知识如表1所示)。

二、立足核心素养,结合基础学情,明确跨学科学习目标

有了跨学科学习主题为基础,教师需要设计出具有导向性的教学目标,为后续教学活动的顺利开展提供保障。跨学科学习目标的设计需要围绕核心素养展开,找到跨学科之间教学目标的交叉点,这就要求教师深入了解不同学科中核心素养的表现,找到其中的共通之处,从各个学科的特性出发,充分发挥其在教育教学中的功能与作用,使其在跨学科主题学习中更好地贯彻落实。另外,教师需要从学生的具体学习情况出发,了解学生的真实学习能力以及各个学科的学习要求,从学生的“最近发展区”出发设计出跨学科学习目标,以此保障理想的教学效率与成果。如表2所示,从这两个方面出发,明确“时间的奥秘”跨学科主题的学习目标。

三、设计核心任务,推进问题引导,规划跨学科学习方案

在跨学科主题学习视域下,核心任务的设计与问题的引导必不可少。由于跨学科主题学习内容丰富、体量较大,教师在规划跨学科学习方案时面临着一定的困难。基于此,教师需要在鲜明主题的导向下,通过核心任务的设计以及具有启发性的关键性问题的引领来确定教学活动,规划教学流程,以确保课程结构的紧密联系,使跨学科主题学习设计能够真正取得理想化的教学成果。首先,核心任务需要打破学科与知识之间的界限,尽可能地将跨学科主题学习活动中的多种知识与技能联系起来,完成统领教学活动的主要任务。其次,关键性问题应该是层层递进、相辅相成的,能够调动起学生的自主探究意识,引发学生深入思考,激发学生的学习兴趣。在“时间的奥秘”跨学科主题学习活动中,教师可以基于综合视角将核心任务确定为“体会时间在哪里”,并围绕这一核心任务设计出对应的问题(如图1所示)。

四、创设真实情境,以实践为驱动,开展跨学科学习实践

有了明确的教学目标以及教学任务后,教师需要将教学目标与任务进行分解,并通过创设真实情境的方式,确保教学内容在具体情境中充分体现,为学生提供探索问题答案的时间与空间,鼓励学生积极参与,通过合作交流共同解决层层递进的问题,完成具有挑战性的学习任务。在这一过程中,教师要尽可能以探究实践为重要驱动力,保障学生在学习活动的主动权。因此,在创设真实情境的基础上,教师需要从宏观角度规划教学目标,对教学活动进行严密的组织,确保其科学有序地开展。同时,教师需要为学生提供充足的探究实践所需的学习材料,保障学生的探究时间与空间,让学生能够在真实情境视域下取得理想的教学成果。下文将以“探索时间的奥秘”跨学科主题学习活动中“时间是什么”“感受时间流逝”以及“计时工具我知道”三个分级主题的教学情境创设以及实践探究驱动为例,展开进一步说明。

首先,在教学活动开始之前,教师可以创设生活中的情境——“我们身边的时间”,引入教学主题,结合语文学科的知识引导学生思考“度日如年”的含义,并举例:“为什么同样是10分钟,写作业时我们就会觉得时间很漫长,但是看电视时就会觉得时间过得飞快呢?”这一问题的设计能够让学生联系自己的生活经验进行思考,也让学生开始思考“时间是什么”“时间是从哪里来的”。结合这些问题,教师可以播放科普视频,让学生从地球的公转与自转出发,进行知识面的拓展,初步认识时间是什么、从哪里来,从而揭示“时间的奥秘”跨学科主题,点明“体会时间在哪里”这一核心任务。

其次,在学前导入结束后,教师自然而然地引入第一个分级主题——“时间是什么”。这一主题主要包括三个关键性的问题,即“时间是什么”“时间在哪里”“时间的故事有哪些”。在“时间是什么”问题导向下,教师可以创设生活情境,引发学生思考:“在运动会比赛中,100米短跑需要用什么单位来度量?1000米呢?那如果是跑马拉松呢?”这一系列的问题既调动了学生的实践经验,又能够让学生初步感知不同时间单位所表达的不同含义,把握教学的主要内容“时、分、秒”的主要区别,在形成时间概念的同时形成量感。在这一教学情境中,学生需要发挥语文学科的语言表达技能,也需要结合体育学科的具体知识。

再次,在“时间在哪里”问题的导向下,教师可以创设相应的多媒体情境,用多媒体设备向学生展示我们生活中常见的计时工具——钟表,并让学生对钟表所具备的要素进行观察,在此基础上用信息技术引导学生“拨动”钟表的指针,观看视频演示中不同指针转动一圈所产生的不同效果及其表达的不同含义,并最终掌握钟表的相关知识以及时、分、秒之间的换算单位。

最后,在“时间的故事有哪些”的问题导向下,教师让学生以小组为单位分享自己在课前整理的“时间小故事”,通过交流与讨论表达心得体会。在这一过程中,学生需要运用信息科技学科、语文学科和道德与法治学科等的具体知识。

在分级主题“计时工具我知道”的教学中,教师设计了“了解古代计时工具”以及“了解现代计时工具”两个子任务。在“了解古代计时工具”的教学中,教师通过“在钟表发明之前人类如何计算时间”这一问题调动学生的学习兴趣,引发学生深入思考。接下来,教师可以播放“钟表文化”相关的教学视频,让学生进行初步了解,并以小组为单位探讨观看视频后所提取的信息以及收获的感受,促进学生沟通交流。在“了解现代计时工具”的子任务中,教师可以让学生以小组为单位展示现代钟表信息,并将其中最常见的机械钟表与电子钟表进行对比说明。在这一过程中,学生能够跨越时间的长河,看到计时工具的发展,同时结合道德与法治、历史等学科的具体知识,真正让跨学科教学设计发挥理想的实践作用。

五、结语

综上所述,在新课程改革纵深发展的背景下,基于实践创生视域开展小学数学跨学科教学已然成为顺应时代教育教学趋势的重要举措与必然要求。这一教学趋势数学教师打开教学格局,开阔教学视野,积极树立创新意识,恰当运用科学路径,从课程标准与学生需求出发确定学习主题,立足基础学情与核心素养明确学习目标,坚持核心任务与问题导向规划学习方案,最终通过教学情境的创设与实践探究的驱动,让跨学科学习实践真正发挥理想的教育作用,让小学数学课堂更深刻、全面、包容、开放,为学生的发展奠定坚实的基础。

注:本文系2023年度江苏省教育科学规划重点课题“实践-创生:小学数学跨学科主题学习的行动研究”(课题号:B/2023/03/184)的阶段性研究成果。

(宋行军)