基于深度学习的初中物理情境化课堂构建

深度学习是指在教师的引领下,在知识概念掌握和运用的基础上进一步为学生设置有挑战性、有难易递进的学习主题、学习任务,让学生更加全身心投入学科问题的探究中。有难度、有挑战性的学习任务,体验成功后能带给学生更多的自信和成就感,且有助于学生学科素养的落地。相较于其他学科,物理学科具有一定的特殊性,大部分知识点都需要学习者亲自去实验探究。

八年级学生初次接触物理,被很多神奇的实验、奇妙的生活现象所吸引,但由于课堂氛围环境偏差,学习方式枯燥乏味,实验探究机会较少,久而久之,许多学生的自主学习意识、批判质疑能力不但得不到训练,反而对物理学科日渐排斥。故此,创新优化物理课堂环境,为学生营造良好的学习氛围、生活情境实验探究环境很有必要。系统把握和联系课内与课外、教材知识与生活素材,情境导入真实的物理问题,让学生自主思考、深度学习。八年级下册“滑轮”是初中物理乃至整个中学物理知识体系中的一个重点内容板块,也是关于“力”的基础内容及进阶后的核心知识点。与已经学习过的“力”的知识点相比,难度增大不少,知识细节需要深度进阶学习。

一、活动体验

以任务的形式设置真实的问题情境,让学生在探究中面对接二连三的问题和困惑,陷入深层次的思考,回顾旧知,预习和学习新知,在持续的体验中,促成体验知识的生成。这种生成的知识,都是学生亲身经历的、发现的、形成的、发展的知识,并且还经过了多次试错过程,所以能够真正为学生个人所运用。

设置情境任务:自己拉自己。分组组织讨论,各小组学生陷入思考,什么叫自己拉自己?怎么拉?教师利用媒体课件,为学生呈现几幅“自己拉自己”的画面。可以水平左右拉,可以垂直上下拉。在教室内,上下拉,暂时没有条件;水平拉,可以简单分组演示,让学生自主体验一番。如果学生愿意的话,也可以一起去操场,借助操场上的健身设备,使用支架、绳子、吊篮等,简单演示证明即可。只要证明自己把自己拉离了地面,就算成功。水平左右拉,同理。

设置问题思考一:如何才能拉动自己?设置问题思考二:原理是什么?

各小组学生在重复的实验探究中,总结出来一般规律。即自己拉自己的过程中,需要绳子绕在一个地方,绕的地方如果是光滑的圆棍、圆柱子,那么它的角色作用就是一个定滑轮。人为什么能拉动自己,拉动自己的前提,必须有和自己相反的力,且大于自己的体重。即自己拉自己时所使用的力,只要大于被拉的力和摩擦力之和,就可以让自己沿着方向移动。

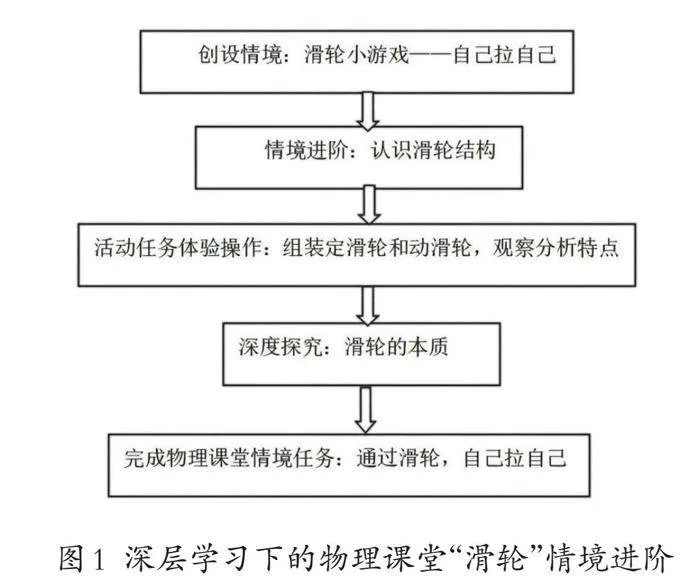

图1 深层学习下的物理课堂“滑轮”情境进阶

引导学生回顾刚学习过的“杠杆”,各小组学生在借助简易的工具材料进行演示时,通过杠杆改进引入滑轮。学生们在“自己拉自己”活动体验中,初步了解到“滑轮”的基本规律及作用。引入杠杆可以让学生更清晰、全面认识滑轮的整体结构。有学生提出,在活动中,自己拉起自己的确能实现,但是非常费劲。既然这么累,感觉不如直接使用机器操作。

及时生成资源,继续鼓励学生深挖。设置新问题:“滑轮是为人们的生产作业提供便利的,所以肯定有科学的方法,可以让滑轮在使用过程中,不那么累。那么,我们该如何去实现它?”

各小组学生继续带着任务投入学习活动中。“滑轮如何使用?”“如何与杠杆联系起来?”“杠杆如何帮助我们省时省力?”“如何组装滑轮更省力?”在一次次的联想、思考、质疑、创造设计中,许多学生更深入了解到了滑轮的本质。

各小组学生分工协作,使用简易的滑轮装置,来回组合不同的滑轮结构,一遍又一遍重复操作,每次所得实验数据全部一一记录。

二、深度加工

深挖问题:同样都是滑轮,为什么有的滑轮看上去便利很多,但实际上还是那么累人,并没有省多少力,有的滑轮则是实实在在让人感觉到了省力?

最终,教师结合教材概念定义,结合实验操作,播放网络上动滑轮、定滑轮的演示视频。学生通过实验得出结论:使用定滑轮不省力,也不省距离;使用动滑轮可以省力,但不能改变力的方向,而且费距离。但是,动滑轮省力,相应的耗费时间也就越短。

继续延伸问题,要求学生完成作业:第一,动滑轮、定滑轮,哪个省力,哪个省距离?请给出自己的分析和解释。第二,大家都说“滑轮是杠杆的变形”,你们怎么看?

有不少小组对比分析出动滑轮和定滑轮的区别,自主归纳出动滑轮、定滑轮在实验过程中的基本表现、基本原理。然后,根据教师的提示,引入“杠杆平衡”的理念,再一次深挖动滑轮、定滑轮,继续开展简易的实验观察,记录前后变化。各小组学生利用情境中的实验道具,在实物上分别粘贴定滑轮和动滑轮的支点、动力臂和阻力臂。

三、迁移与创造

滑轮知识点的深度学习与自主探究,最终目的是“如何更加省力地使用滑轮”。所以,学生在不断的探讨、思考、质疑中,面对一次次挑战性升级的问题情境任务,合作学习依次解决了一个个新问题。大多数学生在情境层级推进过程中,基本上实现了知识的迁移与创造。

教师在新一节课时的教学中,应继续引导学生探究动滑轮的本质。因为动滑轮更省力,生产劳作的本质就是追求“省力、高效”。教师借助数字化学习资源,在媒体屏幕上为学生展示动滑轮,尽可能多展示一些应用在不同生产领域的各式各样的动滑轮。学生发现动滑轮的关键是动力臂,动力臂是阻力臂两倍的省力杠杆,理论上可以帮助人省下一半的力。但是不少学生又陷入沉思,因为上一堂课的实验告诉他们,动滑轮无论如何组装、使用都达不到省力一半的效果。对此,班级里总共八个小组,各个小组统计的实验数据结果皆是如此,动滑轮装置并未省一半力。这究竟是为什么?是否有其他方面的影响因素?

如此一来,继续引发学生开启新一轮思考。思考的过程也是能力测试、知识巩固、能力迁移、评价反馈的过程。学生运用所学的知识,根据前几章节知识的学习经验,最终在课堂上总结如下:可能是摩擦、读数误差、动滑轮自身重力等因素影响了实验结果。教师带着学生仔细检查核对,发现不存在读数误差,也非动滑轮自身重力的问题。那么,只能从“摩擦”的视角来探寻,最终,找出了问题所在。教师顺势将这种典型细节问题演示给学生看:(许多学生操作时)拉力方向不规范,当拉力方向变化时,力臂也变化,影响拉力大小。拉力大打折扣,让人感觉费力。

四、反思与评判

物理教师一开始为学生设置情境活动,为了引导学生合作、反思、质疑、创新,让学生“自己拉自己”,直入主题,直接强化了学生的学习体验。部分学生在情境活动体验中失败,滑轮操作失败,更能加深学生的记忆与理解,有助于提升学生的科学严谨态度与责任意识。

(徐德明)