数字时代劳动者权益保护算法治理:生成逻辑与优化路径

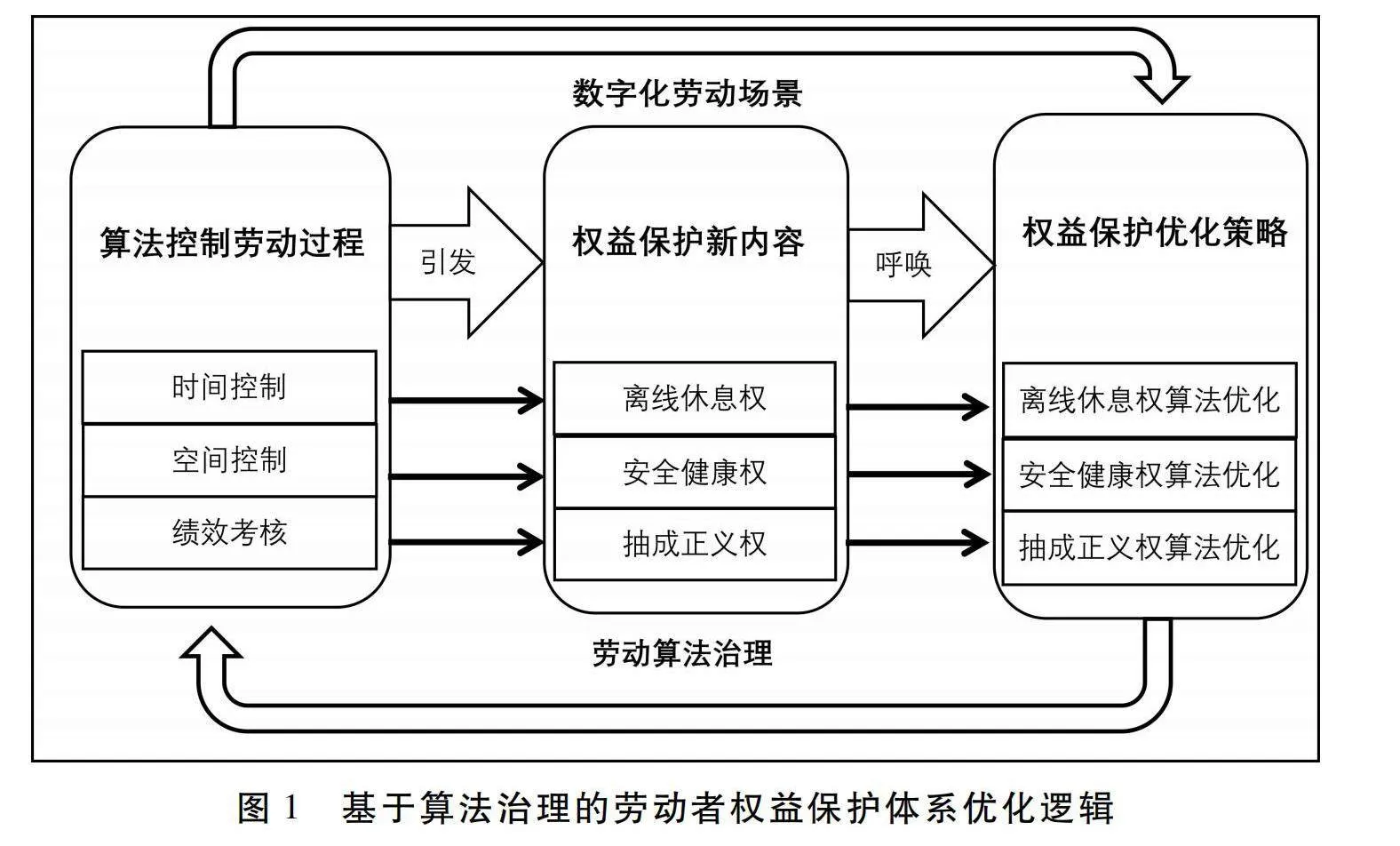

摘要:数字时代,劳动场景和劳动过程管理发生重大变化,对算法治理提出新要求。当前,以算法对劳动过程的控制为切入点,探讨数字化劳动场景下算法治理的生成逻辑与优化路径意义重大。研究发现,数字化劳动场景下算法对劳动过程的控制主要沿着劳动时间、劳动空间以及绩效考核三条进路展开。而劳动过程控制的这些变化则带来劳动者对离线休息、安全健康和抽成正义等权益的保护诉求。在算法保护新机制和权益保护新内容的双重驱动下,劳动者权益保护面临“算法良治”新挑战,亟需优化劳动时间、劳动空间和绩效考核等维度的算法规则,推动劳动算法治理从无序走向有序,从乱治走向良治。

关键词:数字时代;劳动过程管理;劳动者权益保护;算法控制;算法治理

中图分类号:D630 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2024)05-0147-010

一、问题的提出

做好劳动者权益保护工作是稳定就业、改善民生、完善社会治理的重要内容。数字时代,生产力、生产方式以及生产关系加速变革,传统的劳动者权益保护体系面临挑战。例如,直播平台通过对头部主播成功案例的展示,给普通主播营造 “过度劳动”氛围,从而损害劳动者职业健康权益,由此将催生新的职业健康标准。【徐景一、赵慧:《劳动过程理论视阈下的零工劳动者权益保障问题研究——以短视频社交平台为例》,《经济学家》,2023年第6期。】又如,共享用工可能使劳动者面临长时间工作的问题,对传统的工时制提出挑战。【中国劳动和社会保障科学研究院课题组、孟续铎:《共享用工平台上从业人员劳动就业特征调查分析》,《中国人力资源社会保障》,2018年第4期。】2021年7月,人社部等八部门联合发布《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》。【《人社部等八部门共同印发指导意见 维护新就业形态劳动者劳动保障权益》,2021年7月16日,https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/23/content_5626761.htm。】2023年11月,人社部办公厅印发《新就业形态劳动者休息和劳动报酬权益保障指引》《新就业形态劳动者劳动规则公示指引》《新就业形态劳动者权益维护服务指南》(简称“两指引、一指南”),对新业态劳动者休息休假、报酬给付以及劳动规则确立等方面作出细化规定。【《人社部发布“两个指引、一个指南” 加强新就业形态劳动者权益保障》,2024年2月23日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1791674596809702274&wfr=spider&for=pc。】

劳动关系与劳动者权益保护直接关联。已有研究侧重分析劳动关系的异化,主要呈现以下两条研究路径。一是新型劳动用工关系认定。由于旧业态劳动关系的确认模式难以直接套用于新业态中,使得多元劳动关系确认存在困难。【董保华:《社会法“非中心化”调整模式的思考——新业态下劳动者权益保障的观念更新与制度调整》,《浙江社会科学》,2021年第12期。】随着网约劳动、灵活就业等新就业形态的发展,劳动关系趋于多元化,劳动者与组织间的从属性趋于弱化,【魏益华、谭建萍:《互联网经济中新型劳动关系的风险防范》,《社会科学战线》,2018年第2期。】传统的劳动者权益保护责任主体认定机制失灵。对此,学者们提出了有关新型劳动关系认定立法的不同改革方向,【王全兴:《“互联网+”背景下劳动用工形式和劳动关系问题的初步思考》,《中国劳动》,2017年第8期。】部分学者坚持劳动关系仍应以人格从属性为本质,不以就业形态的变化而改变;【谢鹏鑫、曾馨逸:《共享经济平台从业者劳动关系认定的国际比较及启示》,《中国劳动关系学院学报》,2020年第3期。】另有学者则认为数字时代的劳动关系立法构建应当以司法探索先行,并倾斜对劳动者权益的保护;还有学者则主张使用“类雇员”解释路径,推动劳动法律框架朝着“从属性劳动-经营性劳动-独立性劳动”的“三分法转型”。二是从新型劳动用工关系延展开的具体权益保护事项的研究,主要涉及新业态劳动者养老保险、医疗保险以及职业伤害保障等。针对游离于劳动法律框架体系外的灵活就业和新就业形态劳动者面临劳动权利保障缺失、权利难以获得救济等现实问题,【杨思斌:《加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障》,《行政管理改革》,2022年第12期。】有学者建议改变过去“一刀切”解决灵活就业人员职业伤害保障的方式,对某些难以纳入现有职业伤害保障试点的灵活就业人群,提供专门的参保政策和渠道。【翁仁木:《灵活就业人员职业伤害保障:现状、难点和基本思路》,《中国劳动》,2023年第5期。】例如,在医疗保险方面,数字劳动者与平台之间不存在人格从属性,但却具备社会化的同行业风险共担因素,建议以职工基本医保制度解决该群体的医疗待遇问题,再通过社会自治机制解决其他待遇问题。【娄宇:《新业态从业人员职业伤害保障的法理基础与制度构建——以众包网约配送员为例》,《社会科学》,2021年第6期。】

然而从深层次看,生产力决定生产关系,以算法为代表的新兴数字技术对劳动过程控制的加深,是数字时代劳动关系异化的重要根源。近年来一些研究开始从技术对劳动过程的影响出发,探讨有关劳动者权益保护的新内容、新机制。一项有关平台经济反垄断监管的研究指出,拥有强大算力的数字平台能够跨时空进行管理活动,导致技术背后的资本渗透到劳动力再生产过程,进一步加剧了对劳动者的控制。【武西锋、杜宴林:《区块链视角下平台经济反垄断监管模式创新》,《经济学家》,2021年第8期。】另有一项基于新型生产方式对新型劳动关系的影响研究指出,数字经济并未改变资本追求剩余价值的本性,反而使资本剥削的手段更加隐蔽、程度更深。【马燕来、郭兆丰、何召鹏:《数字经济、算法与新型劳动关系》,《政治经济学研究》,2023年第3期。】在实际工作过程中,算法对劳动者的控制日益加深。例如,算法自动化决策可能嵌入既有的性别偏见,造成难以觉察的性别歧视后果。【张凌寒:《算法自动化决策中的女性劳动者权益保障》,《妇女研究论丛》,2022年第1期。】在“最严算法”规则之下,“外卖小哥”为了不因超过系统算法自动测算的配送时间而被处罚,不得不“与死神赛跑”“和交警较劲”。从公共治理的角度看,随着大数据、云计算等新技术在劳动管理领域的深度运用,智能算法作为新的“准公权力”,其规则的合理性、合法性和透明性等直接影响劳动者权益保护的有效性,亟需提高劳动领域算法治理水平。【郭哲:《反思算法权力》,《法学评论》,2020年第6期。】因此,本研究关注数字化劳动场景下,算法控制对劳动者权益保护的影响以及治理应对,研究的逻辑框架如下。

二、数字化劳动场景下算法控制劳动过程的三条进路

数字时代,以智能感知、智慧场景、数字互联为特点的数字化劳动场景逐渐取代传统的工厂制形态,算法驱动的劳动过程管理成为生产管理的新机制,劳动过程越来越多地受到大数据和算法技术的支配和影响,其主要表现为以下三个方面。

(一)时间控制:从考勤打卡到“算法监视”

在传统劳动场景下,对劳动时间的控制主要表现为考勤打卡,而在数字化劳动场景下,对劳动时间的控制主要通过“算法监视”。目前,我国实行八小时工作制,要求用人单位对延长工作时间和节假日工作后不能补休的劳动者给予补偿。但在实践过程中,数字化劳动场景下劳动者的工作时间却受到算法的严格控制。这种控制不仅体现在劳动时间的增加,更表现在算法对劳动者工作各环节时间的精准把控。就工作流程的时间控制而言,劳动者正逐步陷入大数据算法、人工智能等新兴数字技术的控制陷阱。除了对常规工作时间的控制外,一些单位或平台还通过数字互联等手段,在非工作时间将劳动者与工作进行深度联结,包括采用“已读”模式降低监视成本,倒逼劳动者在线上作出回应。由于碎片化任务间密度和强度提高,【裴嘉良等:《零工工作者感知算法控制:概念化、测量与服务绩效影响验证》,《南开管理评论》,2021年第6期。】劳动者被引导甘愿成为全天候工人,无奈而主动地配合到时间控制中。【李胜蓝、江立华:《新型劳动时间控制与虚假自由: 外卖骑手的劳动过程研究》,《社会学研究》,2020年第6期。】持续的在线访问给劳动者带来新的身心压力。为应对“永久在线、永久连接”等困境,一些劳动者开始采取诸如暂停使用、减少使用时长、拒绝回复信息等数字斋戒行为来抵抗算法对时间的控制。【陈雪薇、张鹏霞:《“不在线是一种奢望”:断连的理论阐释与研究进展》,《新闻与传播评论》,2021年第4期。】

(二)空间控制:从限定场所到“最优空间”

在传统劳动场景下,劳动者往往在限定的工作场所开展生产,而在数字化劳动场景下,对劳动空间的控制转为通过算法决策推送“最优路线”“最优空间”等。从智能算法的本质看,它是一种基于统计模型或决策规则而自主决策的计算公式,通常以选择最佳的解决方案为目标而采取行动。【Duggan J., Sherman U., Carbery R.,et al., “Algorithmic Management and App-work in the Gig Economy: A Research Agenda for Employment Relations and HRM” , Human Resource Management Journal, vol. 30, no.1(January 2020),pp.114-132. 】在资本逻辑的影响下,算法控制有时会失去其本真之意。【邹琨:《数字劳动的生产性问题及其批判》,《马克思主义理论学科研究》,2020年第1期。】实践发现,在“自由化”的外衣之下,劳动算法隐藏着对劳动者的“空间控制”【谢富胜、吴越:《零工经济是一种劳资双赢的新型用工关系吗》,《经济学家》,2019年第6期。】,劳动者的工作灵活度较之过去被大大削弱,取而代之的是算法精确推送的最优方案。这些最优解决方案看似充满理性,但却缺乏灵活性,缺乏对劳动者个体差异以及工作过程中突发状况等因素的考量。例如,在外卖配送行业,大数据算法的路线规划对于外卖骑手而言,看起来似乎省时省力,但实际上临时性状况的发生、特定场所的封闭等因素都会造成外卖骑手偏离路线、延时超时,骑手为了按算法指定的路线送达不得不冒着安全风险争分夺秒。

(三)绩效考核:从科层管理到“算法黑箱”

传统的科学管理方法以工时和动作研究为依据确定劳动生产的标准,在此基础上根据个人绩效确定工资待遇。受科层制管理体制影响,这一模式下的劳动者绩效考核表现出较强的人格化特点,上级考核下级、同事评价同事。然而数字时代,互联网平台作为“可重新编程的全球性基础设施”,【胡泳:《我们缘何进入了一个被平台控制的世界?》,《互联网经济》,2019年第5期。】逐渐取代传统的实体组织成为重要的新的生产活动载体,智能算法替代传统科层制中的管理者实现“对绩效考核的代理”,绩效考核呈现出去人格化的特点。尤其是在大模型技术推动下,通过不断的机器学习以及与劳资双方的互动,智能算法将跳过资方或管理者自主确定其认为的最佳的绩效考核策略。作为个别劳动时间通向社会必要劳动时间的主要中介,算法本应对劳动者的个别劳动时间转化为社会必要劳动时间起到积极的推动作用。但在实践中,一些平台有意或无意地忽略劳动者个别劳动时间的价值,没有将其计入社会劳动总量,并利用“算法黑箱”变相提高抽成,从而导致劳动者无法获得应有的报酬,进而出现利益分配不均的情况。

三、因算法控制引发的劳动者权益保护新内容

我国法律规定,劳动者依法享有平等就业、自由择业、获取报酬、劳动安全卫生保护、休息、社会保险、技能培训等权利。数字化劳动场景下,算法对劳动者工作时间、工作空间以及绩效考核的控制,催生出相应的劳动者权益保护新内容,涉及离线休息权、安全健康权、抽成正义权等。

(一)时间控制下的离线休息权

休息权是宪法规定的公民享有的基本权利之一,是劳动者为保护身体健康和提高劳动效率而休息休养的权利。数字时代,算法对劳动者的时间控制更加隐蔽,工作与生活的边界正在消失,“离线休息权”成为劳动者权益保护的新内容。【沃尔夫冈·多伊普勒:《数字化与劳动法:互联网、劳动 4.0 和众包工作》,王建斌等译,中国政法大学出版社2022年版,第70页。】所谓“离线休息权”,是指劳动者在数字化生产劳动的大背景下,有断开数字工具、离开工作场景,免于任何与工作相关的活动而使得自己获得必要休息的权利。欧洲劳动生活观察站(EurWORK)将其界定为工人在非工作时间能够脱离工作并避免与工作相关的电子通信的权利。【EurWork: Right to Disconnect, Eurofound, 2023-10-05, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/right-to-disconnect.】近年来一些欧洲国家开始探索离线休息权的法律保护。2016年,法国在劳动法典中引入“离线权”。【Article L2242-17, Code du travail, France, 2023-10-05, Government.https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072050?codeTitle=Code+du+travail.】2021年,欧洲议会通过《关于离线权建议的决议》,提出对劳动者离线权进行立法。【The European Parliament,European Parliament Resolution of 21 January 2021 with Recommendations to the Commission on the Right to Disconnect(2019/2181(INL), European Parliament, 2021-01-21, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021 EN.html.】与传统现场劳动场景下的休息权不同,数字时代的“离线休息权”核心权益体现在“离线”方面,即雇员有权脱离网络或免于参与相关通信。【谢增毅:《离线权的法律属性与规则建构》,《政治与法律》,2022年第11期。】

(二)空间控制下的安全健康权

安全健康权涉及劳动过程中劳动者的生命健康安全,【熊新发:《中国职业安全卫生立法研讨会综述》,《中国人力资源开发》,2010年第2期。】主要受人、物、环境和管理的影响。数字时代的劳动者大多借助数字设备或在数字技术的协助下开展工作,工作过程中的决策和行为往往受到算法的影响。换言之,劳动者在开展工作时很大程度上把自己的生命健康“托付”给了算法。这就要求算法在提供劳动空间的最优解决方案时要有更强的适应性,需充分考虑到劳动者的个体差异以及工作过程中的突发状况。以人机协作为例,世界经济论坛发布的《2023年未来就业报告》预测,到2027年将有42%的任务实现自动化,34%的工作任务将由机器完成。【World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2023, 2023-10-05, https://cn.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023.】在人机协作场景下,影响劳动安全卫生“人的因素”减弱,“设备的因素”增强。因此,有必要在劳动安全卫生标准体系中增加智能化生产设备安全标准、人机工程标准以及数字职业安全卫生管理标准。其中,生产设备安全标准指,为避免设备事故发生,设备在投入市场使用前应具备的安全技术条件标准。【张勇:《职业安全卫生标准体系的研究》,《工业安全与防尘》,1999年第7期。】传统的生产设备安全标准主要涉及压力容器设备、机电设备、起重设备等的安全技术要求。“人机协作”新场景下,需增加有关智能化生产设备的安全标准,并建立相关的安全认证制度。人机工程标准指在“人机协作”场景下,使人与机器达到最佳协同状态而制订的标准,涉及人机作业尺寸标准、人机工程学标准、人机环境标准等。数字职业安全卫生标准是指,为预防“人机协作”场景中各种服务器、传感器、基站以及数字信号等对劳动者造成职业病和伤亡事故而制定的标准。例如,对于长期处于电子辐射环境下的劳动者,应考虑将其对身体的潜在影响纳入职业卫生标准范畴。

(三)绩效考核中的抽成正义权

劳动报酬权是劳动者权益保护的重要方面,包括劳动报酬的协商权、请求权以及支配权。受“算法黑箱”对劳动者绩效考核作用加深的影响,抽正正义正成为平台网约劳动者在收入报酬方面的重要权益诉求。2023年中华全国总工会的第九次全国职工队伍状况调查数据显示,我国从事外卖员、快递员、网约车司机、代驾司机等平台网约劳动的人数达8400万人。【《全国新就业形态劳动者达8400万人》,2023年10月5日,https://www.gov.cn/xinwen/2023-03/27/content_5748417.htm。】与传统雇佣式劳动不同,平台网约劳动的交付过程往往表现为平台企业通过在线平台发布供需信息,提供交易平台和机会,劳动者通过手机、电脑等终端设备“抢单”,承接相关业务,其报酬往往需经平台扣除一定“抽成”后方可获得。由此,规范平台计件单价和抽成比例、完善报酬构成、确保报酬的足额及时支付、完善奖惩和考核机制等要素成为数字时代保护劳动者报酬权的新内涵。

总体来看,网约劳动者对“抽成正义”的权益诉求主要体现在两个方面。一是对“抽成”比例合理性的诉求。根据交通运输部2022年公布的数据,目前我国网约车平台抽成比例上限主要处于18%至30%区间。【中华人民共和国交通运输部:《7月份例行新闻发布会》,2023年7月28日,https://www.mot.gov.cn/2022wangshangzhibo/2022seventh/。】有劳动者反映,“在做网约车之前,听说一天至少能挣400元,但真正入了行,才发现400元一天指的是毛利润,且一天跑车时长要到12个小时以上才能达到。”【《网约车平台高抽成“有治了”!交通运输部“出手”,降低抽成比例》,2023年4月17日,https://www.nbd.com.cn/articles/2023-04-17/2763205.html。】二是对“抽成”比例透明性的诉求。近年来,在监管政策的推动下,平台相继公开了“抽成”比例规则,但由于互联网平台“抽成”大多是基于后台的“算法系统”,浮动性算法机制以及复杂性算法规则严重影响了“抽成”透明性。比如,一些平台通过不将优惠券金额纳入计算,变相提高“抽成”比例。

四、以“算法良治”为目标的劳动者权益保护优化策略

随着“算法监视”对劳动时间控制的加深,算法推荐“最优空间”对劳动空间束缚的加强,以及“算法黑箱”对抽成正义权的影响,算法治理逐渐成为数字时代劳动者权益保护的重要议题。面对劳动者权益保护方面“算法良治”的新挑战,亟需优化劳动时间、劳动空间和绩效考核等维度的算法规则,推动劳动算法治理从无序走向有序,从乱治走向良治。

(一)针对离线休息权的劳动算法保护策略

针对算法对劳动者工作时间的控制,劳动者在非工作时间处理工作任务日益常见,在劳动算法监管中不仅要考虑劳动者在传统工作时间内的休息权,还应考虑非工作时间的“离线休息权”。《互联网信息服务算法推荐管理规定》明确提出,应当建立完善平台订单分配算法,保护劳动者休息休假的合法权益。考虑到智能算法对劳动者工作时间的“监视”,有必要将劳动时间定额标准、特殊情况下的工作时间管理以及“离线休息权”等的内容和要求纳入任务分配算法规则中,保障在线远程办公劳动者的休息休假权。

一是将劳动时间定额标准嵌入算法规则。我国劳动法律规定了三种工时制度,即标准工时工作制、综合计算工时工作制和不定时工作制。根据标准工时制,劳动者每日工作时间不超过8小时,平均每周工作时间不超过40小时;实行综合计算工时工作制的,在综合计算周期内,总实际工作时间不能超过总法定标准工作时间;不定时工作制主要是对机动作业劳动者所采用的一种工时制度。由于数字时代的在线远程办公、平台网约劳动等具有弹性劳动的特点,难以用传统的标准工时制进行劳动时间定额管理。2022年,上海出台文件提出,允许申请实行不定时工作制或综合计算工时工作制的规定。【上海市人力资源和社会保障局:《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的实施意见》(沪人社规〔2022〕1号),2022年1月4日,https://www.shanghai.gov.cn/ysldjy2/20230412/6d0ab63a81a249f7b3b859551fa99613.html。】建议在现行劳动法律框架范围内,按照不定时工作制或综合计算工时工作制的有关规定进行算法规制。

二是优化特殊天气、交通等情况下工作时间的算法管理。美国《公平劳动标准法》(FLSA)规定,因恶劣天气等因素导致公司意外关闭的,对非豁免员工实施临时计时协议。【SHRM: Inclement Weather Policy Should Factor In Safety, Pay, 2018-01-12, https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/legal-and-compliance/employment-law/Pages/inclement-weather-safety-pay.aspx.】在我国,广西出台文件明确要求,要根据天气、交通等情况,合理界定工作时间。【广西壮族自治区人力资源和社会保障厅:《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的实施意见》(桂人社发〔2021〕63号),2021年12月31日,http://rst.gxzf.gov.cn/xwdt/xwdtzyxw/t11108332.shtml。】美团、饿了么等平台先后在其算法优化方案中增加了特殊天气、交通等的因素。下一步,建议在企业探索实践的基础上,编制行业性的规范标准。

三是增加保障劳动者“离线休息权”的算法规则。法国有关离线权保护的法律明确规定,50人以上的公司不能在员工下班后通过电子邮件派发工作,且员工有权只读不回。【European Parliament: The Right to Disconnect, 2020-07-01, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)642847_EN.pdf.】在我国,有关离线权保护的探索刚刚起步,考虑到不同行业领域的平台“接单”规则存在较大差异,建议以劳动时间定额标准为基础,设置拒绝接单的豁免机制,切实保障网约配送员的“离线休息权”。比如,对于网约配送员,平台在劳动算法模型中可设置连续送单超过4小时或工作时长累计达到4小时之时,系统将发出休息提醒并允许拒绝接单,当工作时长超过一定时限,平台则自动停止派单或转为“无法接单”模式。

(二)针对安全健康权的劳动算法保护策略

安全健康权主要涉及生命权和健康权。数字化生产场景中,劳动规则的非个人化可能倒逼劳动者以错误的方式开展工作,进而引发一系列劳动安全卫生问题。无论是平台企业还是5G智能工厂,都应充分考虑劳动者在远程办公、网约劳动、人机协作等新场景下的生命权和健康权保护新诉求,优化和升级安全健康权的算法模型。

一是将劳动条件和安全技术措施、安全操作规则纳入算法规则中,通过智慧算法实现对劳动者安全健康的智能化监测和智慧调度。例如,在网约配送员的安全健康权算法模型中,建议根据历史路段拥堵情况、交通事故情况,结合实时天气数据、工作时长、骑行速度等,综合评估配送员的实时安全系数、劳动强度等要素,并将这一数据反馈至任务调度算法系统,防止危险驾驶和“过劳”工作。各类互联网平台企业要牢固树立安全“红线”意识,合理确定订单数量、准时率、在线率等考核要素,不得制定损害劳动者安全健康的考核指标。政府主管部门应加强对“最严算法”行为的监督与管理,加快推进安全健康权相关的算法监测、评估、备案等工作,严厉打击侵害平台网约劳动者安全卫生保护权益的行为。

二是针对恶劣天气、复杂生产环境等特殊情形下的安全防护设置“特殊规则”,最大限度减少安全生产事故和职业病危害。政府可整合相关资源,搭建公共性的气象安全防护大数据系统、工业互联网生产安全防护大数据系统等,为各类平台企业、智能工厂等提供基础性支撑。例如,对于网约配送平台而言,可基于气象安全防护大数据系统完善平台的劳动算法模型,对特殊天气情况下的配送线路及配送时间进行智慧调度,保障网约配送员在大风、大雾、大雨、大雪等恶劣天气下的配送安全。此外,对于女性、残疾人、老年人等特殊群体,还应考虑加入特殊性的安全健康权保护标准。例如,将国家劳动法律中有关女性经期、孕期、产期、哺乳期等的劳动安全标准嵌入劳动安全卫生算法规则。

(三)针对抽成正义权的劳动算法保护策略

劳动者通过付出劳动获得合理报酬,是社会公平正义的重要内容。面对数字化生产场景中算法对绩效考核的控制日益加深的趋势,在劳动算法编写及监管中,应当充分考虑利益分配的公平性,避免出现算法依据供需变化与市场环境随意更改收益分成或者单边决定利益分配格局的情况出现。算法提供的利益分配方案应当遵循公平正义的分配底线和分配规则,不仅要符合相关法律法规对工资收入放发的硬性规定,体现必要的合法性,还要根据劳动者的实际工作完成情况按劳分配,体现充分的公正性。针对底薪无保障、平台抽成过高、算法考核过于严苛等权益保护痛点,需加快完善算法规则、提高算法公开度、加强算法监管。

一是将最低工资、法定休息日加班补贴等基本的工资保障制度规则嵌入算法模型。最低工资制度是政府调节经济活动、保障劳动者权益、促进社会公平的重要手段,有必要探索建立平台网约劳动者最低工资标准制度,将最低月工资标准或最低小时工资标准纳入计件单价、报酬构成等的算法规则中。2023年澳大利亚工党提议的零工经济改革方案建议,把使用数字化平台工作的“雇员式”工作者划为新的分类,但新类型在工资支付、保险等方面同样需设定最低标准。在我国,有地方已开始相关的政策探索。例如,2023年5月,广东省东莞市人社局编制的《新就业形态劳动用工管理指引(试行)》就提到,新就业形态劳动者报酬不得低于东莞市最低工资标准。【东莞市人力资源和社会保障局:《新就业形态劳动用工管理指引(试行)》, 2023年12月26日, https://dghrss.dg.gov.cn/zcfg/ldgx/content/post_4128352.html。】此外,还应引导平台企业对法定节假日、夜晚加班等设立补贴机制,将相应的补贴标准纳入算法规则。

二是规范平台“抽成”机制,保障“抽成正义”。针对实践中劳动者反映较多的“平台抽成比例过高”“抽成规则不合理”“存在变相抽成”等问题,建议借鉴交通运输行业有关降低平台企业过高抽成工作做法,制定面向各类互联网平台的“抽成”管理办法,规范平台“按单抽成”的比例,清理通过会员费、服务费等方式变相收取“抽成”的行为,保障劳动者的合理收入。在规范动态抽成机制方面,建议推行“基准比例±浮动比例”模式,从而平衡市场供需调解弹性与劳动者收入的公平性。此外,要严格规范平台的处罚行为,针对不同行业不同职业不同工作场景的特殊性增加免罚场景,对于系统扣除薪金或提高抽成比例的情况要建立完善的公示制度,杜绝系统自动扣除的“算法霸权”。

三是以“算法取中”为原则,规范新业态劳动者的报酬结构、报酬支付、绩效考核等的算法规则。算法取中强调“折中性”,即在追求资方利润的同时,也应考虑劳动者的权益。企业在编制劳动算法规则时,要遵循“算法取中”原则,以保障劳动者生命健康权以及体面劳动为基本前提,合理确定订单数、准时率等考核指标。对于特殊情况,设置“弹性考核”或“例外考核”机制,实现算法“刚性”与人性化考核的平衡。

四是打破“算法黑箱”,提高劳动者对报酬结构、抽成比例、补贴明细、惩罚细则等的知情权。要将听取工会、行业协会或劳动者代表意见建议作为相关劳动算法规则制定的必要环节,并明确告知义务。在此过程中,要积极引导和推动平台网约劳动等新就业形态劳动者加入工会,探索完善劳动报酬算法规则方面的集体协商机制。平台企业要建立相应的内部审查和安全评估机制,以适应劳动算法监管时代的到来。

(责任编辑:苏腾飞)