文化强国背景下大学生服务社区文化建设的时代价值和长效机制研究

摘要:大学生服务社区文化建设,提升社区文化服务水平是文化强国建设的内在要求,是高校实践育人的重要举措。社区文化建设水平展现了社会治理水平和文明程度,对健全社会治理体系,提高社会治理效能具有重要意义。大学生服务社区文化建设中服务供需失衡、宣传引导不够、保障激励欠缺等问题依然突出。本文基于嵌入与融合视角,对山东省高校大学生服务社区文化建设进行调查,探析大学生服务社区文化建设活力及有效嵌入社区文化建设的实践逻辑。研究发现,大学生具备的自身能力、获得的支持以及产生的价值影响着服务社区文化建设活力;大学生服务社区文化建设有效性受制度环境、志愿服务行动活力等因素影响。要健全保障机制、完善供给体系、构筑实践平台,形成大学生嵌入社区文化建设的长效机制。

关键词:文化强国社区文化建设大学生长效机制

*基金项目:山东省社会科学界联合会2024年度人文社会科学课题“文化强国背景下大学生服务社区文化建设的时代价值和长效机制研究——基于嵌入与融合视角”(编号:24BJX263);中国高等教育学会“2024年度高等教育科学研究规划课题”(编号:24JY0408);山东省教育科学“十四五”规划2023年课题(编号:2023YB127、2023QY005);共青团中央大学生志愿服务课题(编号:2022ZYLX03);青岛市教育科学“十四五”规划2024年度课题拔尖创新人才培养专项“基于效果推理理论的拔尖创新人才一体化培养模式研究”(编号:QJK2024E023);山东省艺术科学重点课题(编号:L2022Y10170086)。

我国城镇化快速推进,城镇居民的物质生活水平和受教育水平不断提高,尤其对文化的需求越来越高,作为城镇化基本单元的社区对文化需求也与日俱增。党的二十届三中全会提出“聚焦建设社会主义文化强国”。志愿服务文化是社区建设的主渠道之一,大学生通过志愿服务深度嵌入社区文化建设,为提高社区服务供给能力、强化社区文化引领能力、提升社区基层治理水平发挥了重要作用。

一、大学生服务社区文化建设的时代价值

(一)文化强国建设的内在要求

没有社会主义文化的繁荣发展,就没有社会主义现代化。全面建设社会主义现代化国家,既需要强大的物质力量、经济基础,也需要强大的精神力量、精神支撑,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国。社区文化是群众文化生活的重要部分,是纾解社区基层治理难题、推动社区基层治理发展的关键要素。社区文化建设,能够促进社会主义核心价值观在社区的传播和实践,增强居民的文化认同感,提升社区公共文化服务水平,为社会主义文化强国建设奠定坚实的基础。大学生服务社区文化建设能够实现个人价值和社会责任的统一,是推动文化强国建设的重要途径。

(二)社区治理提升的客观需求

社区文化建设是社区治理的重要途径,开展社区文化建设能够丰富居民的文化生活,传承和弘扬民族精神,增强社区的文化凝聚力,推动社区善治、化解基层矛盾,营造和善、友好的社区关系,提升社区治理水平。大学生服务社区文化建设,是大学生深度嵌入社区治理场域,以社区为单位开展文化建设的志愿服务。志愿者围绕社区文化建设服务需求,聚焦“一老一少”等重点群体,通过创新性的开展生活、教育、管理、科技等特色文化服务项目,与社区建立“结对+接力”行动机制,为社区居民提供高质量多样化的文化服务,进一步强化社区为民、便民、安民功能。通过高校大学生志愿者及其志愿者组织有机、有效嵌入社区文化建设,提升志愿者参与社区文化建设的系统性、整体性、协同性和常态化,能够提高社区公共文化供给能力。大学生利用网络社区、论坛、微信、微博、抖音等不同媒介功能,为社区居民提供丰富的文化服务。

(三)时代新人培养的现实需要

社区是高校实践育人的重要阵地,大学生是文化传承创新的重要力量。党的二十大报告指出“以社会主义核心价值观为引领,发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化,满足人民日益增长的精神文化需求”。大学生服务社区文化建设,做好公共文化服务,推动科技赋能文化,在社区承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,使社区居民在文化认同和价值自觉中增强文化自信。共青团中央开展的大学生社区实践计划,以及高校社区教育优秀课程资源建设,能够发挥服务社区文化建设的朋辈引领和实践育人作用,提升大学生的综合素质和社会责任感,依托社区的实践育人平台实现时代新人培养。

二、大学生服务社区文化建设现状

团中央开展大学生社区实践计划以来,高校大学生积极参与社区建设,在社区开展文体活动,丰富了社区居民精神文化需求,提升了高校实践育人效果。山东省以百万大学生进社区为契机,高校发挥党建、文学、艺术等专业优势,以及共青团、学生社团等群团组织优势,校社协同推进大学生志愿服务社区文化建设。山东共有493个镇街的2800余个社区参与大学生社区实践结对,高校的930余个院系、1860余个学生社团参与社区实践。大学生服务社区文化建设取得了显著成效,但同时也面临着困境。

(一)服务供需失衡

社区在公共文化服务、理论宣讲、课程资源、制度建设等方面存在不同需求,与目前对接机制下大学生志愿者所能够提供的文化建设不匹配,出现志愿服务文化供需失衡。目前,高校大学生服务社区文化建设中,发挥文化艺术专业的特色和优势,在党建引领、美育课堂、文化环境等方面供给较多,不同班级团支部和兴趣爱好社团的志愿者在社区形成“点单式”服务,不能完全满足社区文化建设的需求。参与社区文化建设的大学生因生活阅历不足,缺少与社区文化建设实际工作相匹配的服务经验,不能提供高效的志愿服务。

(二)宣传引导不够

大学生志愿者由于课业压力,不能够提供充足的社区志愿服务时间;对服务社区文化建设认识不足,参与服务社区文化建设的热情不持续;对所服务社区接触不多、认识不够,造成对社区所从事的社区文化建设工作认识有偏差。部分服务社区文化工作由于涉及专业技术,大学生志愿者所学专业知识不能很好地匹配相应工作岗位,不能很好地发挥大学生在公共文化服务、理论宣讲中的作用。

(三)保障激励欠缺

目前,高校大学生志愿者服务社区工作由各高校团委负责,在校大学生和学生社团参与其中,工作开展中各基层团组织和团员是服务社区文化建设的主要力量,在项目的统筹规划、培训设计、考评激励等制度方面缺乏有效设计。大学生受学业和专业限制,服务效果不佳。在服务社区行动开展前,大学生志愿者缺乏系统培训,使得志愿者难以“嵌入”社区文化建设的相关服务工作中,导致工作效率不高。志愿者选拔、考评、激励等机制不完善,尤其是过程性考评、服务效果评价、长效机制构建等方面不到位,不能很好地在学生成长过程中发挥作用,导致志愿者参加社区文化建设时出现短视化效应、功利化倾向。

三、大学生服务社区文化建设有效性分析

(一)研究对象

本研究以山东省高校服务社区文化建设的大学生为调查对象,研究高校大学生服务社区文化建设的制度环境、行动活力与行动有效性的关系。本研究共发放950份问卷,回收有效问卷887份。

(二)研究方法

本研究采用实地走访调查和线上调研相结合的方式,对山东高校服务社区文化建设的大学生进行调研,构建“基本信息一有效性评价一影响因素”的访谈提纲,对大学生以及与大学生服务社区文化建设的相关高校共青团组织、社区负责人等进行访谈。

(三)实证分析

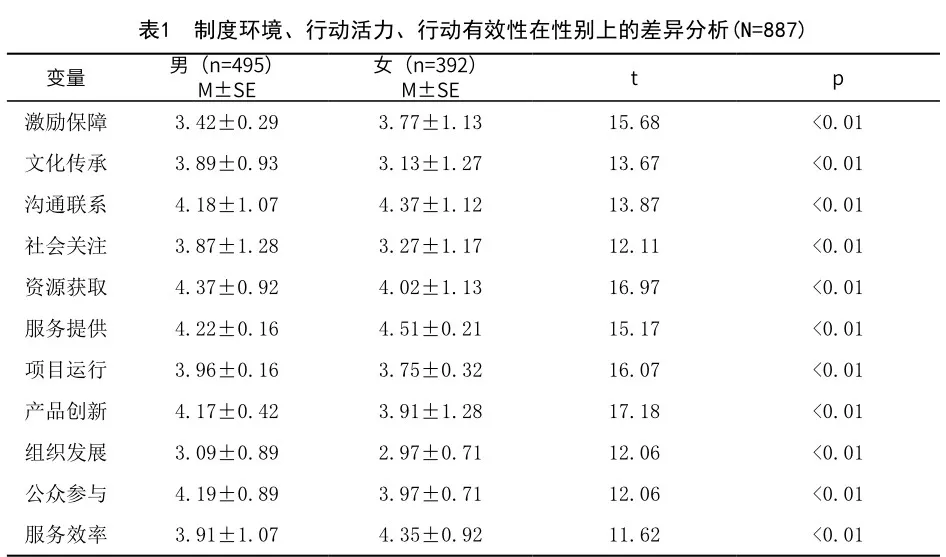

本研究将性别作为分组变量,将大学生服务社区文化建设在制度环境及其各维度、行动活力及其各维度、行动有效性作为检验变量,通过SPSS进行t检验。研究表明:(1)服务社区文化建设在制度环境及其各维度在性别上差异显著(p<0.01),男生在文化传承、社会关注维度高于女生。(2)服务社区文化建设行动活力及其各个维度在性别上差异显著(p<0.01),男生在资源获取、项目运行、产品创新维度高于女生。(3)服务社区文化建设行动有效性在性别上差异显著(p<0.01),男生在组织发展、公众参与维度明显优于女生。

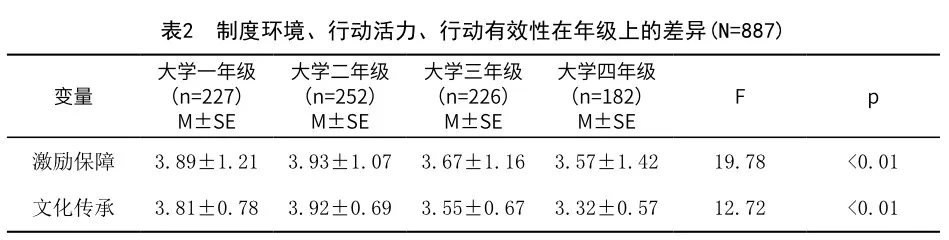

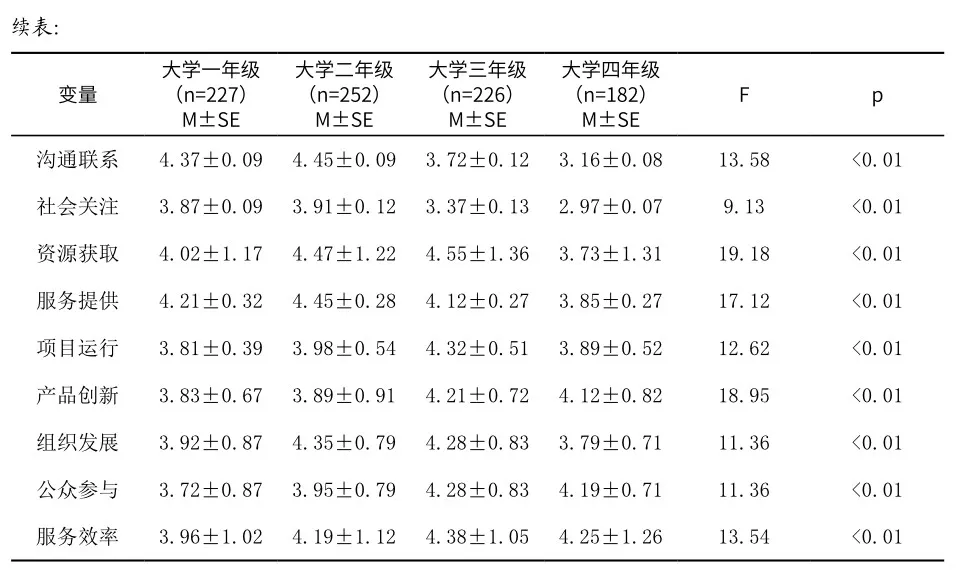

本研究将服务社区文化建设的大学生所在年级作为因子变量,将大学生服务社区文化建设的制度环境及其各维度、行动活力及其各维度、行动有效性作为检验变量,通过SPSS进行ANONA单因素方差分析。研究表明:(1)制度环境及其各维度,在年级上差异显著(p<0.01),在均值水平上,大学二年级高于其他年级。(2)行动活力及其各个维度在年级上具有显著差异(p<0.01),资源获取、项目运行、产品创新维度大学三年级高于其他年级,服务提供大学二年级高于其他年级。(3)行动有效性在年级上具有显著差异(p<0.01)。

四、大学生有效嵌入社区文化建设长效机制

(一)健全服务社区文化建设保障机制

高校要建设与社区对接的文化建设对接机制,搭建大学生嵌入社区文化建设的渠道,实现文化末梢功能传导,满足社区居民文化需求。高校要与社区党团组织建立常态化共建机制,通过党建带团建,建立党建引领共建社区文化模式。构建大学生服务社区文化建设的招募培训体系,坚持需求导向,跟社区对接,根据社区文化建设需求进行志愿者招募。招募后要对志愿者进行通识知识、专业知识、服务理念等文化建设方面的培训,实现人岗匹配,提升服务质量。加强项目考核管理,将服务社区文化建设纳入“第二课堂成绩单”。

(二)完善服务社区文化建设供给体系

完善服务社区文化建设的服务项目供给,建立“学校+社区+志愿者”的文化建设服务供给体系。高校要做好服务社区文化建设项目统筹,推动服务项目化建设,确保大学生服务社区文化建设有效性持续提升。校社联动完善社区内部文化培育及社区与外部文化供给,引入社区各类组织参与社区文化项目运作。大学生要根据社区居民文化需求,培育服务社区的精品文化团队,形成诸如舞蹈团、合唱团、文艺节表演团队等,提升社区文化服务供给和需求的匹配程度。完善政府单一主导到社区文化合作建设的文化供给模式,整合政府资源、高校、文化社会组织、文化企业多元化文化供给主体,依托科技和新媒体技术,发挥大学生在文化数字化的专业优势,推动社区文化数字化建设。

(三)构建服务社区文化建设实践平台

发挥社区所在园区、企业、重点项目和社区党群服务中心、青年之家等作用,丰富大学生服务社区文化建设的场景体验。通过大学生政治嵌入、资源嵌入、活动嵌入、关系嵌入服务,增强社区文化建设效果。构建大学生服务社区文化建设的实践平台,大学生通过资源获取、项目运行、产品创新等嵌入社区文化建设,塑造社区文化品牌。构建大学生和社区居民共同嵌入社区文化建设机制,实现社区居民从文化建设的接受者到参与者的转变,从个体化的“自我”向对社区有集体认同的“我们”转变,提升社区文化品质。

参考文献

[1]习近平.习近平谈治国理政(第4卷)[M].北京:外文出版社,2022:309.

[2]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[M].北京:人民出版社,2022:43.

[3]孙琦,田鹏.基层社区文化治理体系转型及重建的实践逻辑——基于苏北新型农村社区的实地调查[J].南京农业大学学报(社会科学版),2022,22(1):118-127.

[4]郭剑雄.城市社区文化中心公共文化服务供给研究——基于上海与青岛、济南比较的视角[J].四川师范大学学报(社会科学版),2018,(03):16-23.

[5]潘鲁生.中国乡村社区公共文化服务体系建设新论——以山东青岛西海岸新区为例[J].山东社会科学,2020,(06):118-122.

[6]蔡斯敏.基层治理体系下城市社区文化供给有效实现的困境分析[J].北方民族大学学报,2021,(03):124-130.

[7]陈秀红.城市社区治理的制度演进、实践困境及破解之道——“十四五”时期城市社区治理的重点任务[J].天津社会科学,2021,(02):75-79.

[8]马洪亮.社区文化治理视域下的城市书房内涵式发展研究[J].图书馆,2024,(05):92-98.

[9]胡艳蕾.社区公共文化服务合作治理[M].北京:中国社会科学出版社,2021.

[10]何义珠.公共文化服务的概念、功能演化:从“福利”到“治理”[J].图书馆,2022,(03):22-27.

[11]赵静.资产为本视角下的社区文化建设——以上海、青岛、济南的社区文化中心为例[J].山东社会科学,2018,(02):99-104.

[12]杨敏,钟俊平.共享发展理念视野下的新时代社区文化建设[J].理论月刊,2019,(04):132-138.

(作者单位:1.青岛科技大学;2.山东管理学院)