安徽省传统村落空间分布特征及其影响因素研究

摘要:保护传统村落对于展现中华民族多样的历史文化成就和研究人类文明的演进有重要作用。本文以安徽省470个传统村落作为研究对象,基于GIS空间分析技术,对安徽省传统村落空间分布及其影响因素进行研究。研究表明:安徽省传统村落呈现“局部大集聚、整体小分散”的空间分布格局,在皖南形成两个高密度核心区,皖北和皖中传统村落呈现零散的分布;较高的地形、靠近河流水源、便利的交通和经济发展水平等因素为传统村落的保护与发展提供了重要保障;徽商文化对传统村落的保护与发展起到了重要作用。

关键词:传统村落影响因素空间分布安徽省

*基金项目:巢湖学院环巢湖文化与经济社会发展研究中心专项项目(编号:XWY-202029);巢湖学院国家级大学生创新创业训练计划项目(编号:202210380017)。

一、引言

传统村落作为中华文化的重要载体,在长时间的生产生活中,保留了大量具有地方特色的风俗民情,其独特的自然资源和文化景观,对于传承中华优秀文化及精神具有重要意义。党的十八大以来,各级政府不断加大对传统村落的保护力度,着重强调对传统村落的统筹保护与利用,坚持村落的完整性与原真性传承,确保优秀的传统文化得以延续,人们的精神家园得以守护。

近年来,安徽省深度融入长三角一体化发展国家战略,加快建设大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地,推动文旅经济高质量发展,在文化传承和保护方面不断取得新成就。然而,随着现代化和城镇化进程的加快,传统村落数量呈现减少趋势,村落的原生形态、文化传统以及周围的环境受到一定影响。因此,本研究结合最新公布的第六批中国传统村落名录,全面总结安徽省传统村落的空间分布特点,进一步分析影响传统村落空间分布的因素,为安徽省分地域实施传统村落保护和发展提供参考依据,以传统村落的可持续发展推进乡村全面振兴。

二、研究区域和数据来源

(一)安徽省传统村落概况

在住房和城乡建设部公布的六批中国传统村落名单中,安徽省第一批(2012)有25个传统村落入选,第二批(2013)有40个传统村落入选,第三批(2014)有46个传统村落入选,第四批(2016)有52个传统村落入选,第五批(2018)有237个传统村落入选,第六批(2023)有70个传统村落入选。截至目前,安徽省内共有470个村落被纳入中国传统村落名单之中,这一数量在全国位列第七,占到了全国传统村落总数的5.76%。安徽省内传统村落的分布也存在不均衡现象,主要分布在南部地区。黄山市传统村落数量最多,共计310个,其次是宣城市、池州市和安庆市,分别拥有86、28、23个传统村落,六安市、铜陵市和合肥市的传统村落数量分别为8、6和5个,淮南市、滁州市、芜湖市和马鞍山市各自拥有1个传统村落,亳州市、宿州市、淮北市、蚌埠市和阜阳市则尚未有传统村落列入。

(二)数据与方法

本文研究的传统村落数据来源于住房和城乡建设部公布的六批传统村落名单。通过百度地图坐标拾取器和谷歌地理信息系统确定安徽省各传统村落的地理坐标。从中国科学院资源环境科学数据中心获取安徽省行政边界矢量图、地形、河流以及道路数据。社会经济发展的基础面板数据主要来源于《2023年安徽统计年鉴》。

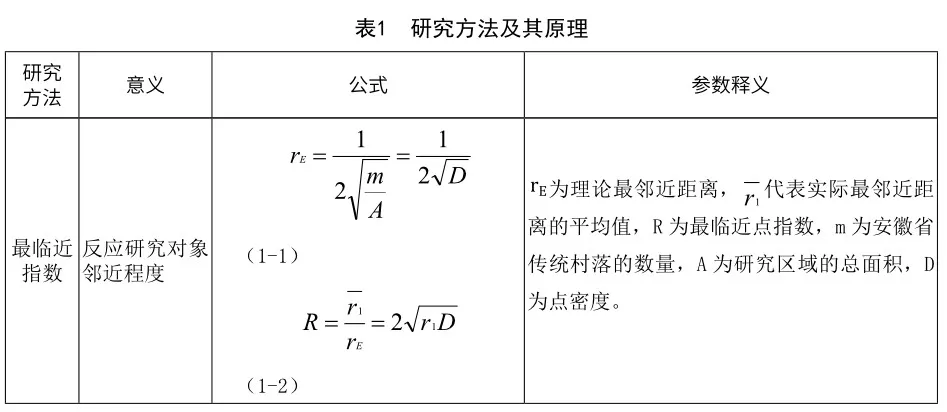

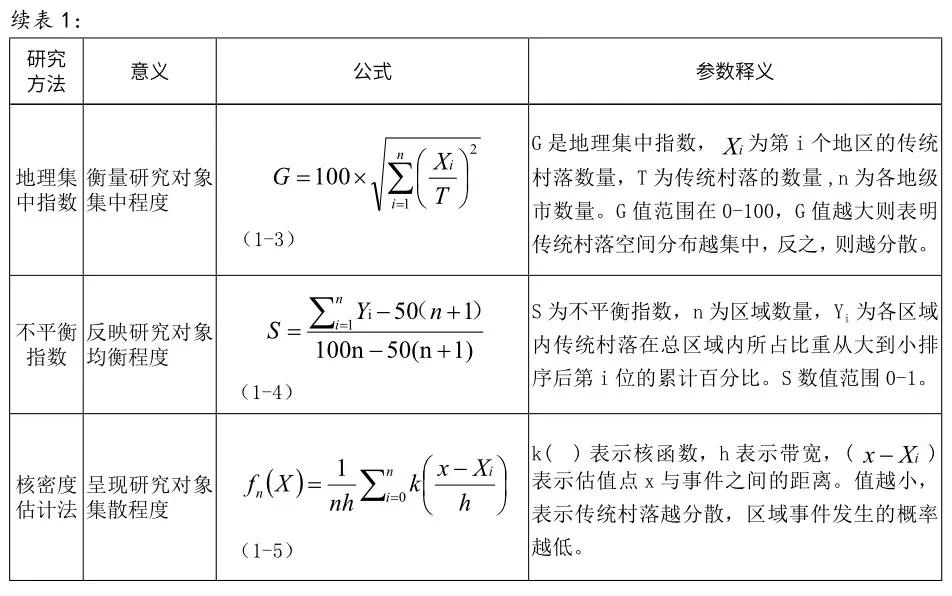

本文主要采用GIS空间分析方法,以安徽省470个国家级传统村落为研究对象,用最邻近点指数(R)来判断传统村落分布的类型,不平衡指数(S)和地理集中指数(G)相结合来研究传统村落分布的均衡性,使用核密度估计法研究传统村落分布的集聚区,以此揭示安徽省传统村落的空间分布规律。选取地形、河流、经济、文化、交通因素,利用arcgis的叠置分析、缓冲区分析、点距离分析等工具,讨论各要素对传统村落空间分布的影响,并进行综合分析。具体研究方法及原理详见下表1。

三、安徽省传统村落空间分布特征

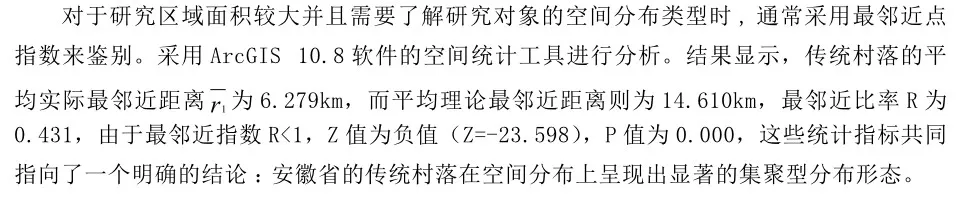

(一)传统村落空间分布类型分析

(二)传统村落集中程度分析

经过统计,安徽省市的总数n为16,传统村落总数目T为470,若假设安徽省内的470个传统村落在各地级市内均匀分布,则理论上每个地级市的传统村落分布数量约为29.38个,通过公式(1-3)进行计算,计算得出理论地理集中指数G为25.00,而安徽省传统村落的地理集中指数G约为60.25。由此可见,理论地理集中指数25.00远远小于实际的地理集中指数60.25。从市域划分的角度来看,安徽省传统村落分布较为集中,主要分布在黄山市和宣城市这两个地区,共有447个,占安徽省传统村落总数比例为95.10%。传统村落分布最多的是黄山市,所占比例为65.96%,其次为宣城市、池州市和安庆市,各占了18.30%、5.96%、4.89%;六安市、铜陵市和合肥市传统村落分布较少,分别占了1.70%、1.28%、1.06%;芜湖市、滁州市、马鞍山市和淮南市村落分布更少,只占0.21%;淮北市、亳州市、宿州市、蚌埠市、阜阳市还未有传统村落分布。

(三)传统村落均衡程度分析

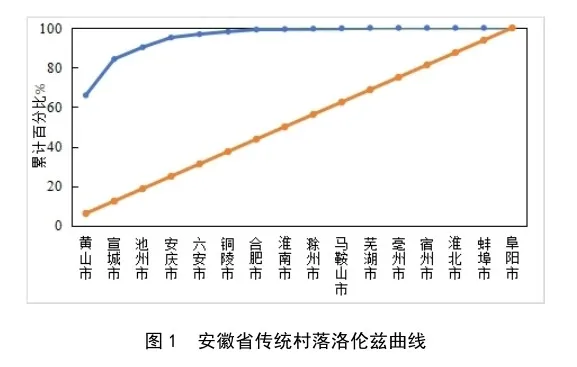

根据公式(1-4),利用excel表进行计算,得出安徽省传统村落的不平衡指数S为0.95,小于1,这表明传统村落在安徽省的各市区分布是不均衡的。根据统计的数据,生成传统村落洛伦兹曲线,如图1所示,洛伦兹曲线与均匀分布线之间存在明显的偏离,且曲线的突起部分呈现出较大的弧度,表明在各个区域内传统村落分布不均衡。

(四)传统村落空间分布密度分析

核密度估计法说明,在空间的不同区域,事件可以随机发生,在不同的位置发生的概率是不同的。利用arcgis10.8中ArcToolbox工具对安徽省传统村落进行核密度分析,制作的核密度图,可以得知:安徽省传统村落呈现“局部大集聚、整体小分散”的空间分布格局。在黄山市形成两个高密度核心区并具有连续性;中值区域主要集中在黄山市、宣城市、池州市的附近;皖北和皖中地区的核密度较低,传统村落呈现零散分布的特点。安徽省的传统村落核密度分析结果呈现梯度性、多层次的特征说明了该地区空间环境的复杂性、多样性,受多种因素影响,因此需要对地形、河流、交通等多方面进行分析。

四、安徽省传统村落空间分布影响因素

(一)自然地理因素

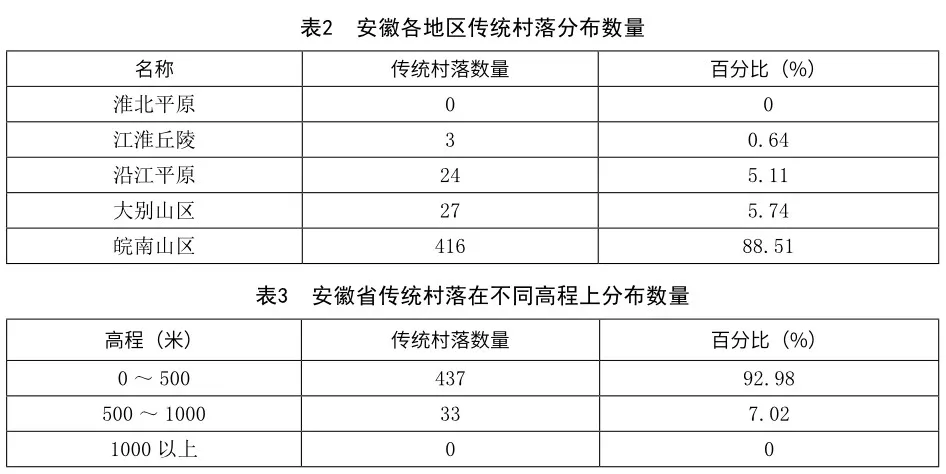

1.地形因素。地形是影响传统村落空间分布的重要因素,一方面决定了当地的农业生产方式,另一方面不同的地形间接影响当地居民的生产生活便利度,从而决定了村落数量、规模和空间形态。安徽地形地貌以山地、丘陵、平原为主,地势南高北低,分布着淮北平原、江淮丘陵、沿江平原、大别山区、皖南山区。利用ArcGIS10.8将DEM数据和传统村落点数据叠加,对高程值进行分类,计算各个分类中传统村落的数量,结果如表2所示,安徽省大部分村落分布在皖南地区,有416个传统村落,占比88.51%,而淮北平原、江淮丘陵、沿江平原、大别山区村落占比为0%、0.64%、5.11%、5.74%。通过提取不同海拔高度传统村落的数量,结果如表3所示,传统村落主要分布在海拔500米以下,数量为437个,占比92.98%,33个传统村落分布在海拔500~1000米,占比7.02%,1000米以上无分布。由此可见安徽省传统村落的数量随着海拔的增长而逐渐减少,且绝大多数集中在海拔500米以下。传统村落之所以多集中在地形相对封闭的丘陵地区和平原地区,背后蕴含了多重因素。首先,皖南地区的地形复杂,平均海拔为500~600米,山系间分布着大量的盆地和谷地,海拔多在200米左右,气候宜人,土地平坦肥沃,加上山系的阻隔,环境相对封闭,构成了一道天然的保护屏障,一定程度上阻碍了传统村落与外界的交流,使得这些村落免受外界的冲击。这种地形的阻隔间接将传统村落的原始风貌保留了下来,使得村落中的民俗风情得以延续和发展。此外,安徽省传统村落多分布于皖南地区,虽然皖南地区平均海拔超过500米,但传统村落大多分布在山系间的盆地与谷地,海拔多为200米左右,地理环境优越,土地肥沃,水源充足,便于农耕劳作,使传统村落得以持续发展;而淮北平原地区的传统村落分布较少,主要是历史上自然灾害频发,人口流动频繁,加上现代化和城镇化的发展,受到城市发展的影响较大,因此分布较少。

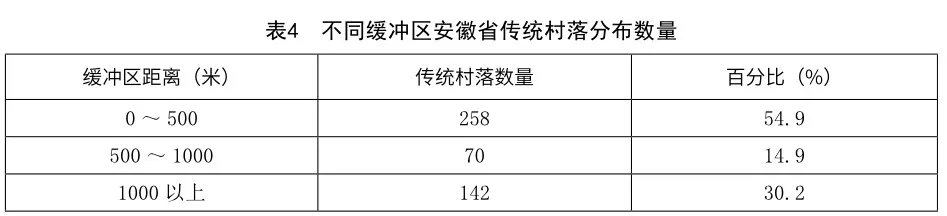

2.河流因素。河流为人们的生活和发展提供了充足水源、便利交通和肥沃土壤,还能作为村落的天然保护屏障。因此,传统村落的分布也受到河流因素的影响。安徽省河网密布,区域内有淮河、长江、新安江三大主要水系,通过将传统村落分布数据和河流图层叠加得出安徽省传统村落分布与主要河流关系图。经过分析得出以下结论:安徽省传统村落极少分布于长江、淮河大型河流周边,主要分布于大型河流的分支以及中小型河流周边。同时,为了更准确探究河流对传统村落分布的影响,利用点距离分析工具对安徽省传统村落与河流的空间距离进行提取,对不同距离区间的传统村落数量统计,结果如表4所示,安徽传统村落与河流距离由近至远呈递减趋势,即距离河流的距离越远,传统村落的数量越少。其中在距离河流1千米以内传统村落数量有328个,占比69.8%。这表明安徽省传统村落的选址大多选择在距离河流较近的地理位置。结合地形因素发现,大多数传统村落倾向于选择在丘陵地区,这些地区相比平原区域拥有更高的地势,可以防止水涝灾害对村落的侵害,有利于保护村落的完整性和文脉的延续性。

(二)文化因素

淮河文化、徽州文化、皖江文化组成了安徽省三大文化圈,不同文化圈又进一步影响人们的风俗习惯和生活方式,赋予了传统村落独特的魅力,也影响着传统村落的发展方向和空间布局。徽州文化主要在皖南区域,传统村落的分布呈现出显著的集中性,徽州古村落的形成与演进历经了三次较大规模的人口迁移活动,这进一步塑造了徽州地区的村落格局,赋予了独特的移民型村落特征,对徽州传统村落的形成产生重大影响。受徽州文化的影响、村落人口的增长和土地资源的局限,促使一部分居民外出经商寻找生路,另一部分居民为寻求新的生存空间而迁移到其他区域,进而发展新的村落,经年累月,传统村落规模不断扩大。同时,外出经商致富的人们为传统村落的形成与发展提供了物质基础,在强烈的宗族意识影响下,形成了特有的地缘、血缘、人缘的关系,他们带着大量财富回流到故乡修建民居、建造祠堂和花园等,进一步丰富了皖南地区传统村落的文化内涵。皖江文化是一种以潜山和桐城文化为核心的古皖文化形态,涵盖了宗教、文学、民俗等诸多文化领域,其深厚底蕴不仅塑造了当地人民尊重自然、崇尚文化的价值观念,也使得该地区的传统村落得以被保护与传承。

(三)经济因素

经济对传统村落的影响是一把双刃剑,既能够为传统村落的保护与传承提供资金支持,也会因经济发展而破坏村落建筑,加快传统村落的消亡。为了研究安徽省传统村落与经济发展的关系,通过2023年安徽省统计年鉴,选取各地级市的GDP、城镇化率等社会发展指标,如表5所示,分析发现生产总值高的地区,如合肥市、芜湖市、滁州市、阜阳市等,传统村落分布较少,而传统村落分布较为密集的黄山市和宣城市生产总值排在全省的第16和第11,经济发展水平较低,传统村落的分布与经济发展成反比关系。此外,安徽省城镇化率为60.15%,共有341个传统村落所在的地级市城镇化率小于安徽省城镇化率,占比72.55%。由此得出结论,安徽省传统村落的分布与区域社会经济发展水平存在负相关关系,经济发展水平越高,传统村落的数量越少。改革开放以来,安徽省内的多个城市,特别是合肥市、芜湖市、阜阳市和亳州市等地,城镇化与工业化发展进程加快,传统村落人口老龄化、村落空心化、青年人口外流日益严峻,传统村落的文化特色和建筑风貌逐渐消亡,加之受人口回流的影响,新式建筑逐渐替代了原有的传统建筑,传统村落的空间形态变得模糊甚至消失。相比较而言,皖南地区的城镇化速度较慢,经济发展相对滞后,传统村落能够在相对稳定的自然和人文环境中发展,较好地保留了传统村落的文化传统和建筑风貌。因此,皖南地区的传统村落数量相对较多,而皖北与皖中地区传统村落的数量相对较少。

(四)交通因素

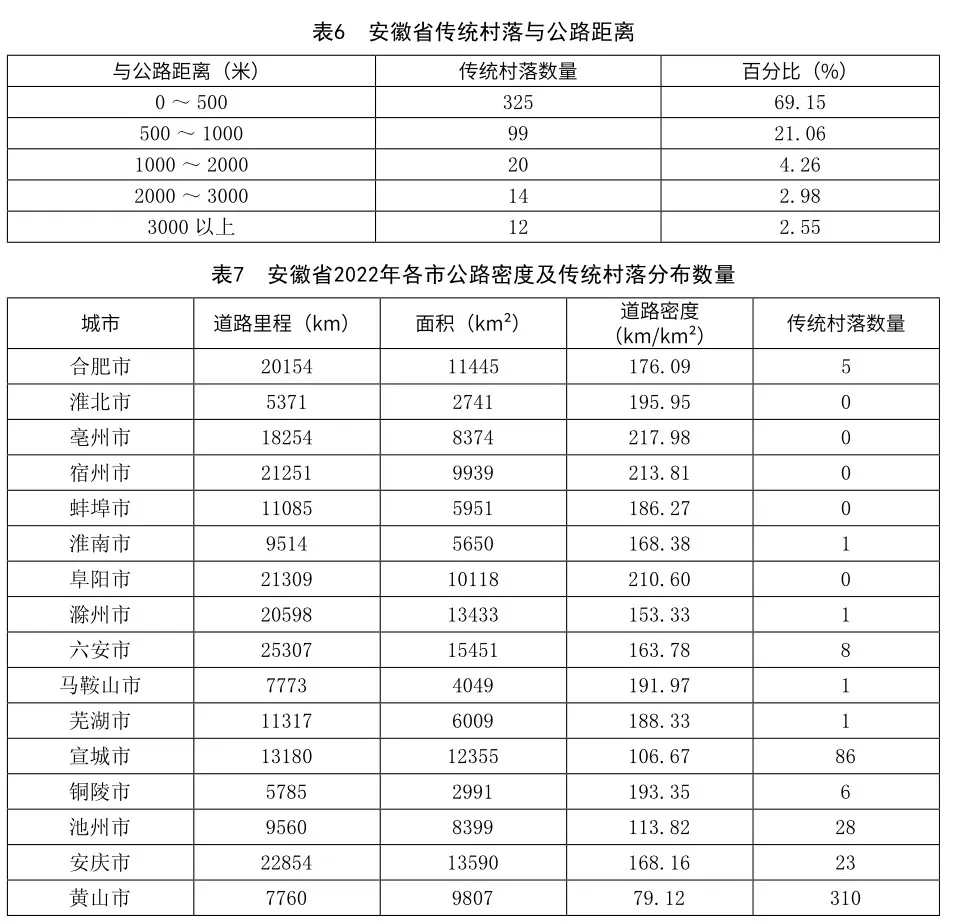

交通的便捷性对传统村落的保护和发展起着重要作用。为直观地呈现出传统村落的空间分布与交通之间的关系,本文选取到最近公路的距离和各市公路密度作为指标进行研究。首先,梳理出安徽省路网数据,利用ArcGIS10.8的距离分析工具计算传统村落与最近的公路之间的距离,结果如表6所示,有325个传统村落距离最近的公路距离小于500米,占比69.15%,99个传统村落距离最近的公路距离范围在500~1000米,占比21.06%,46个传统村落距离最近的公路的距离1000米以上,占比9.79%。结果显示,大多数传统村落分布在与道路距离较近的地方,距离越远,传统村落分布越少。其次,在公路密度方面,统计了各地市道路里程、占地面积等数据,整理出各地市道路密度,并结合各地市传统村落数量,进一步分析传统村落分布与道路密度之间的关系,结果如表7所示,在道路密度较高的亳州市、宿州市、阜阳市、淮北市、蚌埠市等地,其传统村落数量为0;在道路密度较低的黄山市、宣城市和池州市传统村落数量却较多,传统村落的数量与道路密度之间呈现负相关关系,即传统村落更多地集中在道路密度相对较低的地区。这一现象的背后原因主要在于黄山市、宣城市和池州市地形地貌复杂多样,导致道路交通建设难度较大,从而形成了相对欠发达的交通条件,一定程度上保护了传统村落的原始风貌,使得传统村落特有的文化传统、村落格局、民宿风情得以较好的延续和发展。同时,在皖北地区由于地形多以平原为主,地势平坦,利于交通等基础设施建设,道路密度较高,城镇化发展较快,原始村落在城市扩张、工业生产和人口增加等因素下,传统村落保存下来的数量较少。

五、结语

本文对安徽省470个传统村落的空间分布特征及其影响因素进行了分析,研究表明:(1)传统村落在空间分布上呈现出显著的集聚型分布形态,但是整体分布存在不均衡,呈现“局部大集聚、整体小分散”的空间分布格局,在黄山市形成两个高密度核心区并具有连续性;中值区域主要集中在黄山市、宣城市、池州市的附近;皖北和皖中地区传统村落呈现零散分布的特点。(2)传统村落的空间结构的形成,是自然地理条件和社会经济等因素共同作用的结果。传统村落主要分布在海拔500米以下的丘陵谷地地带,且大部分靠近河流水源地,这为传统村落的生活生产提供了便利的条件。(3)徽商文化的发展与传承,对传统村落选址与延续起到了重要作用。(4)经济发展水平影响着安徽省传统村落的保护与发展,传统村落的分布与社会经济发展水平存在负相关关系,社会经济发展水平高,传统村落分布相对较少。(5)交通对传统村落的分布有着较大影响,大多数传统村落主要分布在距离公路500米以内,传统村落的数量与道路密度之间呈现负相关关系,即传统村落更多地集中在道路密度相对较低的地区。

参考文献

[1]杨青.基于GIS的贵州省传统村落空间分布特征与保护发展策略研究[D].贵阳:贵州财经大学,2022.

[2]居肖肖,杨灿灿,赵明伟,等.浙皖陕滇四省传统村落空间分布特征及影响因素[J].经济地理,2022,42(02):222-230.

[3]许建和,柳肃,毛洲,等.中国传统村落的空间分布特征与保护系统方案[J].湖南大学学报(社会科学版),2021,35(02):152-160.

[4]董艳平,刘树鹏.基于GIS的山西省传统村落空间分布特征研究[J].太原理工大学学报,2018,49(05):771-776.

[5]胡金龙,滕耀宝,樊亚明,等.广西壮族自治区传统村落空间分布及影响因素分析[J].桂林理工大学学报,2021,41(03):580-588.

[6]丁菁菁.宁国府地区传统村落的空间分布与空间形态的研究[D].合肥:安徽农业大学,2018.

[7]朱玉龙.安徽历史发展的脉络和特点[J].合肥学院学报(社会科学版),2011,28(04):64-71.

[8]李琳琦.改革开放40年来安徽历史学的鸟瞰与寻思——以安徽历史文化研究为中心[J].安徽史学,2019,(02):145-151.

[9]陆林,凌善金,焦华富,等.徽州古村落的演化过程及其机理[J].地理研究,2004,(05):686-694.

(作者单位:巢湖学院旅游管理学院)