借助相关资料 促进课文理解

【摘要】小学语文统编教材每个单元都以语文要素为线索编排课文,因此语文教学应聚焦语文要素来开展。六年级上册第八单元的语文阅读要素是“借助相关资料,理解课文主要内容”。在教学《少年闰土》这篇课文时,教师可以借助历史、背景、地域、原著等方面的资料,解读文本内涵,助力学生理解课文,提升语文核心素养。

【关键词】小学语文;相关资料;鲁迅;《少年闰土》

小学语文统编教材六年级上册第八单元以“走近鲁迅”为人文主题编排内容,从多个角度彰显了鲁迅在中国文学史、革命史上的重要地位,设置了“借助相关资料,理解课文主要内容”的语文要素,旨在提示学生,要想读懂有难度的文章得借助资料[1]。该语文要素的设置是对四年级下册第三单元的语文要素“根据需要收集资料,初步学习整理资料的方法”和五年级上册第四单元的语文要素“结合资料,体会课文表达的思想感情”的延展。《少年闰土》是六年级上册第八单元的第一篇精读课文,选自鲁迅的短篇小说《故乡》。因为鲁迅生活的年代距离学生较远,鲁迅的语言表达也与现代有一些差异,所以借助相关资料就显得尤为重要。对于已积累很多收集资料的方法的六年级学生而言,借助相关资料进行学习,成为他们深入理解课文内容、把握鲁迅作品的思想内涵的必要途径。鉴于此,在执教《少年闰土》这一课时,笔者采用了以下四个策略。

一、借助历史资料,解答阅读疑问

鲁迅是中国现代文学的巨匠,他的许多作品深刻地反映了特定历史时期的社会变迁、文化冲突以及人性的复杂。读者只有了解相关的历史知识,才能更好地读懂他的作品。教师在教学之前,应结合学情,要求学生自主阅读课文,对于预习过程中遇到的问题,主动查找资料;在课堂上,与学生一起解惑释疑,激发学生阅读兴趣。

《少年闰土》与现代文的格式基本一致,是描摹人物的一篇佳作。初读课文以后,学生发现课文中有一些错别字,比如:“项带银圈”的意思是“把银圈戴在脖子上”,应该用“戴”字而不用“带”字;“向一匹猹尽力的刺去”中的“刺”是动词,前面的“的”应该写成“地”;“检贝壳”的意思是“把贝壳捡拾起来”,“检”字应该写成“捡”字。对于这样的错别字,学生感到疑惑:鲁迅是一位大文豪,为什么会出现这么多错误呢?虽然课文所在页下方有一些注释,但部分学生看了以后仍不明白其意思。对此,笔者让学生互相交流课前找到的历史资料(主要内容有:鲁迅所处年代是文言文向白话文过渡的阶段,鲁迅为现代汉语的发展做出了巨大的贡献)。阅读完资料以后,学生就恍然大悟了:在鲁迅生活的那个时代,“的”“地”“得”,“他”“她”“它”等还没有严格区分开,文字的用法还没有相应的规范,有一些字被鲁迅那样运用是正确的,而现在已经不那样运用了。此时,还有学生质疑道:“现在有关部门已经将文字规范化了,那么在把这篇文章编入教材时,编者为什么不把这些错别字改过来呢?”面对学生的疑问,笔者及时展示教师教学用书中的相关资料,向学生说明编者让鲁迅所写的文章保持原貌的原因,即他的一些文章不只有关于错别字的问题,还有语句不通顺的问题,这是当时的语法造成的,如果进行修改,文章可能就会被修改很多次,而且文章的意思也可能会改变[2]。

如此,学生就不会为看到鲁迅这位大文豪的文章有错别字感到失望,而知道了文章中的错别字实际上是通假字、异体字,语句不通顺是基于现代语法解读出来的。明白了编者“为了尊重原著,特地保持文章原貌”的良苦用心,学生对课文的学习也轻松了许多。

借助历史资料,学生揭开了鲁迅写文章时出错的真相,消除了心中的困惑,懂得了如何正确地看待鲁迅的文章,提升了文学鉴赏能力。同时,学生也对关于白话文的过渡的历史现象有了一定的了解,开阔了自己的视野。

二、借助背景资料,梳理人物关系

课文《少年闰土》的内容只是《故乡》这部作品中的一段小插曲,加之鲁迅善于刻画人物,他的作品中的人物能给读者留下深刻的印象,所以学生在学习时,借助背景资料,能理清文中的人物关系,进而深入理解课文内容[3]。

《少年闰土》中的许多词语对于学生来说比较陌生。有的涉及方言,比如“手捏一柄钢叉”中的“捏”的意思是“握”,“仿佛年纪”中的“仿佛”的意思是“差不多”,“日里到海边”中的“日里”的意思是“白天”,“便是现在”中的“便”的意思是“就算”,“无端的觉得”中的“无端”的意思是“无缘无故”;有的在现在的生活中很少使用,比如“值年”“忙月”“长年”“短工”“装弶”“稻鸡”“角鸡”“蓝背”“鬼见怕”“观音手”等。为了帮助学生更好地理解上述词语的意思,笔者向学生展示鲁迅小时候的资料,让学生知道鲁迅从六岁开始就开蒙读书,起初随本家亲戚学,后来被送到绍兴城内最有名的三味书屋去读经书,跟随寿镜吾学习。借助这一资料,学生对鲁迅的身份有了初步感知:鲁迅是浙江绍兴人,所以文章中出现当地的方言也就不足为奇;鲁迅小时候生活富裕,被称为“少爷”。对于课文中“‘我’和闰土是什么关系?”这一问题,学生细读课文后梳理出:“我”是一个少爷,闰土是忙月的儿子,一开始他们是主仆关系;后来,闰土给“我”讲了雪地捕鸟、海边拾贝、看瓜刺猹、看跳鱼儿这四件新鲜事;分别时,“我”与闰土难舍难分;从相见到分别,“我”与闰土这两个少年结下了深厚的友谊。另外,笔者告诉学生:“课文通过‘我’的回忆,刻画了闰土的形象。而闰土是鲁迅以自己童年的好友章运水为原型塑造的人物。鲁迅在创作时考虑到‘运’和‘闰’用方言来说发音相同,便将‘运’改为‘闰’,‘水’则换作同为五行之一的‘土’。”

背景资料的引入,降低了学生理解的难度。学生了解课文的背景以后,很容易产生代入感,会从“我”的角度去看待文中两个少年之间的友谊,与人物产生共鸣并引发更多的遐想。

三、借助地域资料,知晓风土人情

在学习《少年闰土》时,学生往往并不了解一百多年前的绍兴。对此,教师在课堂上适当补充地域资料,能帮助学生知晓文中人物的生活环境和绍兴的风土人情。

学生在笔者的介绍中认识到:绍兴位于浙江省中北部、杭州湾南岸,北隔钱塘江与嘉兴市相望。乌篷船、乌毡帽、乌干菜是绍兴的标志。绍兴的农民常戴乌毡帽。这种帽子内外乌黑,圆顶、卷边,前段呈现畚斗形,具有“冬挡风雪夏遮阳”的功能[4]。绍兴人比较重视祭祀活动,所举行的仪式比较盛大。绍兴的戏曲剧种多样,其中的越剧和绍剧比较具有代表性。越剧起源于嵊州,后来逐渐风靡全国,成为中国五大戏曲剧种之一;绍剧兴起于清康熙年间,流行于绍兴及周边地区。绍兴有蚕豆等丰富的农产品。通过上述地域资料,学生可以进一步理解课文内容,从而明白:文中提到的三十多年才能轮到一回的大祭祀的值年,是当地的一种风俗习惯;鲁迅对闰土紫色圆脸和戴小毡帽、银项圈的外貌描写,凸显了绍兴地区农村少年的特点;闰土讲述的四件新鲜事展现了海边的农村生活。对于这四件新鲜事,笔者通过动图向学生展示用竹匾罩住鸟雀、跳鱼儿在潮汛中活蹦乱跳等情境,将生活在农村的广阔天地的少年闰土和“只看见院子里高墙上的四角的天空”的“我”进行对比,让学生感受鲁迅的文风以及构思的巧妙。

借助地域资料,学生如同走进了课文中的情境,知晓了课文所描述的风土人情以及农村生活。绍兴的地域文化也出现在鲁迅的其他作品中。教师提供与之相关的资料,能使学生的视野更加开阔,使学生结合绍兴的地域文化,更好地理解鲁迅所写作品的内涵。

四、借助原著资料,了解写作意图

对于鲁迅的作品,如果只从字面上理解,是不能算作真正读懂作品的深意的。因而学生还需要借助原著资料,联系前后文了解鲁迅的写作意图,从鲁迅的作品中感受这位大文豪的人格魅力。

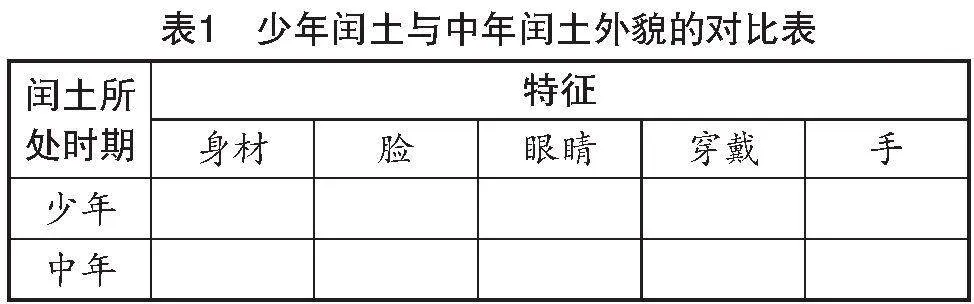

笔者在教学时向学生介绍道:“课文中描写的情形是当时的中国农村经济萧条、农民生活日益贫困的缩影。1919年,鲁迅从北京回到故乡绍兴处理家务事,其间耳闻目睹了中国农村疮痍累累的残酷现实;1921年,他创作了《故乡》这篇悲凉沉郁但又不失希望的小说。小说中关于少年闰土的片段是被编入教材时才加上《少年闰土》的题目的。《故乡》收录在鲁迅的短篇小说集《呐喊》中。”学完课文后,学生为两个少年的纯真友谊而感动,也设想着他们的友谊地久天长,期待着他们再次相遇。的确,鲁迅在《故乡》中描写了“我”与中年闰土分别二十多年后重逢的场景。在课堂上,笔者用多媒体展示《故乡》中关于中年闰土的外貌描写的资料,要求学生仔细阅读,并根据少年闰土与中年闰土外貌的不同之处填写表格(如表1所示)。

在学生填完表格以后,笔者将课文中的插图与中年闰土的图片并排展示。此时,学生大吃一惊,质疑道:“中年闰土怎么会变得那么苍老、木讷了呢?当年那个活泼、热情、机灵、勇敢的少年去哪儿了?为什么‘我’儿时的玩伴变得如此陌生了?”为了让学生找出“闰土为什么会发生这么大的变化?鲁迅想要用闰土的变化表达什么呢?”等问题的答案,笔者引导学生借助原著资料探索鲁迅的内心世界。如笔者播放根据鲁迅的作品《药》改编的电影中人们抢着买人血馒头的片段,让学生了解到当时的人们受封建社会传统观念的影响,人性变得扭曲,正是当时社会的黑暗导致闰土发生了巨大的变化。之后,笔者让学生在小组内进行讨论,表达自己的阅读感受。通过讨论,学生们达成了共识:鲁迅在短篇小说《故乡》中通过刻画少年闰土的美好形象,表达自己对现实的强烈不满,以及改造旧社会、创造新生活的强烈愿望。

借助原著资料,利用对比的方法,找出闰土发生变化的深层次原因,学生就能了解鲁迅写作的深意,从而对文本进行更加深刻的解读。

结语

想要真正读懂鲁迅的文章并不是一件轻而易举的事[5]。不过,若借助相关资料,少年闰土则能成为读者虽从未见过却叫得出名字的小伙伴;若借助相关资料,读者则能读懂鲁迅写《故乡》等作品的真正用意。

【参考文献】

[1]孙琳.利用相关资料 助力课文理解:以六年级下册《金色的鱼钩》为例[J].贵州教育,2022(7):30-32.

[2]凌虹.借助相关资料 化解阅读难点[J].课程教材教学研究(小教研究),2021(9/10):33.

[3]周素萍.聚焦语文要素 给予阅读支点“借助相关资料”学习语文:以《少年闰土》为例浅谈部编版小学语文语文要素的具体落实[J].教育界,2020(22):9-10.

[4]胡杰.借助相关资料,理解主要内容:以《好的故事》的教学为例[J].语文教学通讯,2021(27):28-29.

[5]葛培松.有效借助相关资料 提升阅读教学效能:以六年级上册第八单元为例[J].小学语文,2020(12):45-49,62.