对青铜爵、 斝用途的再探讨

【摘要】青铜爵、 斝,即为酒器,亦为礼器。以往学者多分开论述,但是二者形制相通又存有小异,放在一起讨论更容易从其共性及特性中寻找线索。通过对青铜爵、斝器流、 鋬、足、柱的用途研究,以及对甲金文“爵”“祼”等字的分析,可以得出结论:商周时期,青铜爵、斝为调配用器,专门用于调制和鬯的香汁。祼祭时,爵、同(觚)搭配使用,先以爵、 斝调配香汁,完成后将香汁注入同(觚)以缩酒,最后通过滤网灌入祭祀用的盛酒器,奉以饗神。爵、 斝上的立柱是作为标尺存在的,作用是标识倾注剂量,用于控制最终的酒液浓度。甲骨文爵、 祼二字也反映出这种用途。

【关键词】青铜爵;青铜斝; 祼祭;鬯

【中图分类号】H12 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)45-0117-07

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.45.029

作为我国青铜文化的典型代表器,爵的形象早已深入人心。古往今来,不乏学者对爵的字形、器用深入研究。但是在某些方面至今仍无定论,比如爵柱的作用。

前人文章很少将爵、斝放在一起讨论,多为单独论证。笔者认为,爵、斝二器形近而又有不同。形近,那么总体用途上应当是类似的,可以共论之。不同,则恰恰是讨论爵、斝用途的一条重要线索。笔者在前人研究的基础上,结合这些线索,对青铜爵、斝的用途再度展开探讨。

古文献中的爵,可以分为三足爵、废爵等形制[1],本文讨论的主要是与斝形制相当的三足爵。

一、爵非饮酒器及温酒器

爵不适合做饮酒用,已多有学者论之,并将其归为温酒器。但实际上爵同样不适合做温酒器。理由如下:

(一)爵的容量问题

《考工记》疏引《韩诗》:“一升曰爵,二升曰觚,三升曰觯,四升曰角,五升曰散。”可见青铜爵是器型最小的酒器。以今天的度量来看,大部分爵的容量不到200毫升。

以往亦有学者注意这个问题。殷人饮酒量大,且古酒度数较低。从实用角度出发,不论是饮酒还是温酒,确实是大容器更为方便一些[2]。

也有学者从祭礼的角度出发,认为爵已经脱离了实用器。比如前引李少龙先生观点,认为爵是浇酒敬神之器。孙机先生则认为爵是用来烧酒升歆以饗神之器[3]。这类观点有三处可商:

其一,如果爵的功用是“灌地”或“升歆”,爵柱的作用便无从解释。

其二,商时以鬯为祭,用量很大。从卜辞中来看,从数卣、数十卣到百卣不等。从实物来看,卣的容量是爵的十数倍。如果按一卣五斤酒液计算,那么百卣便是五百斤的酒液。如此大量的祭酒,与青铜爵不到200毫升的容量形成鲜明对比。可知爵可盛之酒仅为整体的极少部分,那么剩余的祭酒是如何使用的呢?

其三,从出土实物来看,部分青铜爵底部有烟炱痕迹,其余则无。按前引李文中的说法,有炱铜爵不超过二十件。但是不论如何,有炱铜爵的数量以及其烟炱的厚度均能证明爵是可以用于加热的。但值得注意的是,这种加热行为是“煮”,并不是“温”,区别在于“煮”之火候很难控制。乙醇的沸点大约为78℃,远低于水的100℃,这意味着酒越煮,酒精度数越低,味道越寡淡。

长期以来,持温酒器说者以烟炱痕迹作为正面论证,反派观点则以无炱铜爵驳之。其实这个现象只能说明一个问题,那便是加热仅为青铜爵的功能之一,而并非是其核心功能。因此古人仅在需要的时候才用铜爵进行加热。

从容量来看,爵当不是饮酒以及温酒器。上海博物馆藏有一件春秋晚期牺尊,上有三孔,中间一孔有一杯形器可取出,这或许是目前见到最早的可能用作温酒的器具[4]。

(二)流的作用问题

旧多认为爵的流用于饮酒。但多位学者已辩之[5]。实际上从带流器的功用来看,流的作用从来就不是为了便于饮用。古今中外,饮用器基本不见带流者。我们今天使用的各种水杯、酒杯也是不带流的。

流的主要功用,其实是为了“注”。

所谓“注”是将液体顺利注入另一容器,与单纯的“倾倒”不同,这一点不可忽视。理论上所有的盛具皆可做倾倒的动作,但流的作用是让液体的输出更加集中、可控。

斝与爵的一个重要不同之处便是斝无流。这也就意味着,斝不需要做精细的倾注动作。这可能与斝的容量有关。从实物来看,一件青铜斝的自重往往在十斤以上,如果再注满酒浆,有些斝的重量可能会接近二十斤。手持的话,很难缓慢、精准的进行倾注。从这一点反之可证,爵的设计功用是要有精细的倾注动作的。

如果爵仅是温酒器或灌地之礼器,其实无需用流,因为灌地不需要精准的控制流量、方向,斝或角一样的形制足以胜任。后世行灌地动作的酒器多为杯或碗形器,亦无流。因此祼祭中的灌礼,并非是以爵完成。

(三)鋬的作用问题

关于鋬的用途,很少有学者论及。但是鋬的存在,对于理清爵、斝实际功用是有帮助的。

爵、斝均有鋬,但是鋬的位置并不相同。

斝的鋬在两柱的垂直方向。因斝器型较大,注满后持鋬无法实现侧向倾倒,只能顺着鋬的方向倾倒。这与其他大型水器如盉、鬶等原理相同[6]。也正是因此,斝无单柱者。如果像爵一样的单柱位置,会严重影响倾倒效果。

爵的鋬与其他大型酒、水器不同,设置在侧面,与两柱的方向一致。仔细研究后可以发现,其实不论是温酒还是饮酒,均无对鋬的刚性需求。

如果为了饮酒,完全可以手握爵体持拿。这一点可以参考同样作为饮酒器的觯,觯便无鋬。而实际上觯的形制较爵大,手小的人单手难握,置鋬的需求反而强于爵。

如果是为了温酒,不论是否有鋬,烧后均有过热不可手持的问题。

因此笔者认为,在青铜爵中,鋬的存在并非为“持”,而是同样为了“注”。通过实践证明,如果无鋬,只能以手环爵而持,这样必须要转动整个手腕才能实现倾注。而持鋬而注,动作就会小得多,方便操控。这可能也是爵鋬越发展越小的原因。若仅用一二指探入鋬环,以拇指配合扣握,倾注控制会更加精细。

实际上到了后期,斝的鋬似乎也不再具备“持”的实用功能了。从下面两件实物来看,图2的鋬以装饰性为主,如果按照满器的重量估算,手持是非常不舒服的。图1兽面纹斝鋬的内部甚至还有毛刺,很不规整,也不太像是为了手持,这可能与其在祭祀活动中的重要性下降有关。斝在晚商后便逐渐消失了。

(四)柱的作用问题

关于青铜爵、斝上立柱的作用,历来讨论最多。现将较有代表性的观点逐一论之。

1.提举论或滤酒论

傅晔先生在《金爵新论》[5]中提出的爵柱用途,实际上已经包含了两种主流说法:提举及滤酒。

先说提举论。这种观点认为酒爵在加热后,难以触碰,因此可以用两根筷子夹住青铜柱,以方便提举。此说问题有三:一方面,爵柱的发展经历了无柱、钉柱、小柱、大柱的过程。如果是为了方便提举,不会有钉柱、小柱这样的过渡。因为小柱并不方便提举,这种过渡不具备实际意义。第二,爵柱的位置是逐渐变化的,最初位于整器边缘的非重心位置,并不适合提举。这一点众家多已驳之。第三,如上文反复提到的,以青铜斝的重量来说,满酒状态,不会采用“以棍夹柱”这种方式提举。古代祭祀是十分严肃的事情,这样提举重器非常不安全。这一点,从鼎设耳而不设柱可知。傅先生甚至怀疑有折断的巨型斝柱,是因为提举时吃力而断裂。其实这恰恰说明柱不是用来提举的,否则怎会不加以改进呢?

再说滤酒论。傅先生认为柱是配合流使用的,用以滤酒。此后或有双柱为挂滤网以滤酒的说法[8],或有挂茅草以缩酒的说法[9]。当然,也有学者对滤酒说持否定态度[10]。

傅先生文中采用的滤酒方式相当繁琐,反倒不如一手持爵,一手持滤网来的高效。再者,爵柱可以解释为配合流来滤酒,斝器无流,又该如何操作呢?

后两种说法,将滤网挂在柱上,或者将茅草挂在柱上来滤酒,在斝上同样难以操作。前文提到过,斝在满酒状态下很重,这也就注定了斝的倾倒动作会比较粗犷,并且所注之盛器大概率是一种侈口器。如果在斝上设滤器,滤孔过大则效果甚微,滤孔过小则势必影响流速,延长倾倒时间,增加持握负担。且斝无流,稍不注意酒液便会溢出,影响倾倒效果。因此在这种器型上,过滤器材放置在作为倾倒对象的盛具上更加合理。

笔者推测,当时滤酒的方式大致有二:

一是靠沉淀。很多盛酒器均为大肚细底,最具代表性的便是仰韶文化的尖底瓶。有学者认为是酿酒器[11],其尖底更利于杂质的沉淀。侈口的盛酒器,取用时可以用勺斗,这样取到的上层酒液均为清酒。上海博物馆藏宴乐画像杯上便可见此种操作。

二是如经籍记载,束茅以缩酒。不过茅草或滤网并不是放在倾倒器上,而是放在盛具上。前引吴伟《铜斝研究》认为:“从 ’莤’字字形来看,实为在酒具上置茅,正是束茅缩酒的设置形态。铜斝口沿上的两柱正是用来放置包茅的。”观“莤”字字形,酉代表的是盛酒器,而不是斝这样的倾倒器。艹或为器之盖(塞),也可以认为是用以过滤的茅草。如果将之理解为茅草,恰恰可以说明滤器是放在盛具上的,而非作为倾倒器的斝。另,甲骨文有 字,从酉从束从手,是人以手持茅草过滤酒液[12]之形。以此二字观之,过滤用的茅草并非是挂在爵、斝上的。这一点,下文还会提到。

亦有学者认为古代的酒,既可以饮,也可以食。郑玄说:“饮醴,用柶者糟也;不用柶者清也。”由此来看,对于酒的过滤需求其实并没有迫切到需要改变器型、单加立柱来实现。

另外,结合各期爵、斝的形制,以滤酒论推想之,不论如何挂网,想要安全操作,均需要以人手辅助才能实现。如果人一手持爵(斝),一手辅网,双手尽被占用,那么是否在爵、斝上设柱就变得毫无意义。

其他盛酒器、饮酒器、缩酒器上均不见立柱,而独见于爵、斝,可见立柱的功能,与爵、斝器异于它器的核心功能有关。

2.文化影响论

还有一类观点完全抛弃了实际用途,从礼器角度出发,认为柱的存在是一种文化符号。比如张文在《爵、斝铜柱考——兼论褅礼中用尸、用器问题》[13]一文中提出的,立柱为生殖崇拜的象征。徐峰则认为爵柱的功能是礼仪性的,体现出“崇高”的特性。并举其他青铜器器盖上凸起之钮帽进行类比[14]。甚至有文章认为爵诞生即为礼器,本身便无实际用途,更不要说爵柱[15]。

这些观点亦皆可商。一是生殖崇拜为何独见于爵、斝器?我们分析问题,应当同时考虑事务的共性与特性。众多酒器、礼器中,仅爵、斝出现特性,恐怕并不能简单地以文化崇拜释之。另外,笔者认为,在实用器具上,如果发生了从无到有的变化,大概率还是与实用功能相关。立柱后期形制上的繁杂变化,或许可说是文化影响。但是从无到有,应当还是源于实用性原因。此外,爵、斝之柱与青铜器器盖上的钮帽性质完全不同。钮帽在器盖上是因器盖必须有着力点用以提举,只不过是做了不同的造型而已。今天的锅盖上同样有钮帽,不能说这也是文化使然。另外,在我国古代,天生为礼器的大约只有玉器,青铜器即便是礼器,也多是有实际用途的。

除上述所举之外,关于爵、斝的立柱用途还有一些推测,比如分须、止饮之类。此类说法毫无依据,此处不予讨论。

综上所述,爵非饮酒器。加热是爵的功能之一,但并不是核心功能。所温之酒也并不直接饮用。孙机先生说古人多饮冷酒[3],当是。

需要说明的是,笔者并不否定当时有滤酒、灌等行为。上述观点仅针对三足爵的功能所言,青铜爵当非滤酒、灌地之器。

二、爵、斝器的实际用途讨论

前文讨论了爵并非饮酒及温酒器。下面结合前文的分析,讨论一下爵的实际用途。

吴伟在硕士论文《铜斝研究》中认为斝在祼礼中用于和酒及包茅滤酒[9],滤酒一说上文已经分析过,不确。和酒即调酒,笔者认为这已经接近了青铜爵、斝的真正用途。

(一)鬯的使用

爵、斝作为礼器,用于祼祭,这一点目前无争议。祼祭用鬯。因此爵、斝的使用与鬯相关。

甲骨文中便有“鬯”字,但是记录非常简单,可获取的信息较少。我们不得不从西周以后的金文以及各类经籍来推测。

西周开始,有了“秬鬯”或“郁鬯”的说法。从文献资料来看,“秬鬯”是黑黍酿制而成的酒。“郁鬯”则是混合了郁金香花的秬鬯[16]。

根据《周礼》的记载,祼祭开始之前,肆师负责监督将郁金香捣碎煮制,得到带有花香的浓汁,郁人则负责“和鬯”,即将普通的鬯酒与郁金香汁结合,使其香气更加浓郁。宋镇豪先生认为当时是以鼎一类器物来筑煮郁金香的,和鬯则用盉[12]。

西周与鬯酒相关的职务有肆师、郁人、鬯人,可见已经将作为基酒的秬鬯与高级的郁鬯分开管理了。这便是西周时的大致情况。

商朝的鬯,似乎并没有像西周一样细分。一方面,未见“秬鬯”或“郁鬯”等细分称谓。另一方面,甲骨文中仅见鬯小臣,是管理鬯酒的官职,亦不如西周划分详细。不过种种迹象表明,商时的鬯酒可能也是需要调和的。

商朝酿酒以及存酒的技术有限。当时的酒有醴酒、鬯酒等。笔者认为这些酒其实均可以算作基酒,只不过因酿造材料、用途各不相同,而冠以不同称谓。但大体来说,这类基酒均属于米酒的范畴,特点是酿造时间短,度数低,不易储存。《晏子春秋》就有“酒醴酸酢,不胜饮也”之语。可见当时不会大量的酿酒用以长期储存,而是随着需要边酿边用。

鬯酒较为重要,以卣盛放,或许可以延长一些储存时间。因此甲骨文有“新鬯”“旧鬯”一说。但即便是“旧鬯”,存放时间可能也不会太长。

这样的基酒,味道难免寡淡。前文说过,当时祭祀主要是要让神明享用祭品的香气,而作为基酒的鬯本身味道是不够的,要进行增香处理。甲骨文中有“商酒”,宋先生认为即“章酒”,也就是后世的郁鬯[12]。此说尚无其他方面的佐证,但是西周以郁金香草和酒之俗当非凭空而来,商时或已有用类似香料和酒的做法。

从单独设立鬯小臣的职位来看,其职能或许不仅仅是管理鬯酒的储存,而是涵盖了西周时期数个职务的功能,其中便包括“和鬯”。

另外,之所以说是基酒,是因为鬯酒并非与香料调和后储存。其实以花入酒并不难,在酿造的过程中调入便可,也无须单独加热。这样的花酿既有香气,使用也方便。但是古人却选择在使用时另行调入,为何?

笔者疑此与当时的储存条件有关。由于不能长期储存,为了避免浪费,这些酒有可能在尚不及用于祭祀的情况下被饮用。如果储存的是调和过的香酒,按当时人的信仰,是不能在神明未享用之前享用的。因此只能储存尚未调和过的基酒。

河南罗山天湖晚商息族墓地出土一件密封良好的青铜卣,内有浓郁型香酒。宋镇豪先生认为系郁鬯。也有人认为这是经过千年发酵后形成的[16],或者植物本身的香气所形成[17]。笔者认同后两种观点。当时的香酒应当是随用随调,储存的是未调过的基酒。

这样来看,鬯酒是祭祀用酒的基酒,由高等粮食酿造。在祭祀时候需要以香料调和,增加香气以饗神。

(二)青铜爵、斝用途为调和香汁

由前文对于爵流、爵鋬的分析可知,这两个部件的核心功能,均是为了精细倾注。因此我们有理由相信,精细倾注与青铜爵的核心功能相关。此核心功能便是调配出用以和鬯的浓香酒汁,再将其注入其他容器以和鬯。和鬯动作则并非在爵、斝内完成。

前文提到商时用鬯量大的问题,按一卣酒五斤计算,百卣已是五百斤。想要快速调和如此大量的基酒,必须使用浓度较高的香汁。爵和斝便用以调制此类香汁。香汁的配方今已不可考,或许有经过熬煮的浓缩郁金香汁,或许兼有其他香料。

从妇好墓等多处文物出土现场来看,有青铜爵内放置铜柶的情况。这种摆放方式应当不是随意为之,而是当时的实用搭配[18]。高本汉疑铜柶是作搅拌用[19],当是。其作用正是在调汁的过程中进行搅拌调和。

另,前引傅先生文中发现某些爵体上有手掌长期摩擦形成的痕迹,笔者认为这更有可能是一手持握铜爵,另一手持柶搅拌形成的。因为搅拌需要一定的力度把持,才会形成磨痕。当然这种磨痕仅存在于某些爵上,属于个例。

上述两点可作为爵用于调汁的旁证。

调汁过程中,当某些材料较为浓稠不易化开时,便需要进行加热处理。因此爵、斝均有高足,而加热仅作为调剂的辅助,不是单独的功能。正是因为如此,才会出现爵底烟炱或有或无的情况。

李济先生说,陶爵的产生是集合了山东龙山文化的三足鼎形杯、单把流罐形杯和鬶等陶器的三实足与鋬垂直的流和直腹罐形杯体的 造型特征所创造出来的新器物[20],这样看来很对。笔者怀疑,陶爵最早或被用于调和药物使用,因此集合了足、流、鋬等实用元素,后来才变为调酒的礼器。

(三)青铜爵、斝功用的异同

青铜爵、斝在形质上大体相似。区别在于爵小而斝大,爵有流而斝无流,这些在前文已分析过。现已知其均为调和香汁所用。既然功用相同,为什么还会出现差异呢?

这恐怕与当时的社会阶级相关。

我国一直有食祭品的习俗。一方面,祭品为劳动所得,不能浪费。更重要的,祭品经神明享用后,会存有福佑之气,食之便可将福佑传达给食用者,促进人神之间的交流[21]。因此商代大祭后往往有大规模宴饗,周朝的时候则赐诸侯以脤膰。由此可见,商祭中大量的鬯酒亦不会浪费,而是在祭祀活动后分而饮之。

在商周时期,不同阶级所享用的鬯酒等级亦当不同。但鬯是基酒,味道寡淡如一。这时候便需要爵、斝来体现阶层的不同。

爵所调当是香味浓郁的香汁,用于勾兑供商王、宗族成员祭祀与饮用的浓香鬯酒。贾洪波先生说“香酒之味太过浓醇,也未必宜于直接饮享”[22],应当对应此类情况。由于爵调出的香汁浓度高,数量少,需要精准控制用量,因此爵有流、侧置鋬,以便更好地控制倾注。香汁调好后,将其分注入商王、宗族所用之酒器以和鬯。

另外的大部分鬯酒,应是以斝调出的香汁勾兑出香气浓度较低的酒汁,供其他贵族或平民使用。由于量大、浓度低,可以用器型更大的斝来操作,以提升效率。斝调好香汁后,注入罍、缶等大容量盛具以和鬯。因此斝无需有流。

这便是爵、斝形制上有差异的原因。

《礼记礼器》中说:“宗庙之祭,贵者献以爵,贱者献以散,尊者举觯,卑者举角,五献之尊,门外缶,门内壶,君尊瓦甒。”这是很好的佐证。按笔者的理解,此处的“献以爵”“献以散”,是以爵、斝调出的酒汁来献祭。后面的觯、角当是贵族祭祀后的自饮器。门外之缶,便是众人分饮的大锅饭了。此处之所以“小者为贵”,是因为小器调配的浓度高,香气足。

西周以后,用牲量及用酒量均远不及商朝。因此斝在商末周初便退出了历史舞台,仅剩爵作为象征性的存在。

(四)青铜爵、斝之柱的作用

爵、斝即为调汁以和鬯的器具,那么柱的作用当与此相关。

古人说“和鬯”,仅用了一个“和”字,导致有一条重要线索一直被学界忽视,便是香酒的浓度问题。用今天的话来说,即溶液与溶质的比例。

笔者认为,在商周时期,尤其是礼法严格的西周,“和鬯”应当是有一个比较严格、准确的调和比例的,可能是经过反复实践得来。虽未见于古籍记载,但这样严肃的事情应当不是随心所欲的勾兑。

从效率、礼法等多重角度出发,最简单的办法便是设定一个固定比例。比如一爵香汁兑五觯酒,或者一斝香汁兑十缶酒,诸如此类。当然,我们并不知道具体的和鬯比例及用具。或许以觚(同)和之亦未可知。但应当有一个明确的比例。

前文所分析爵流、鋬的用途是为了实现精细的倾注动作,那么柱的作用则是标注倾倒剂量。

即便是在今天,手持带有刻度的量杯,我们也很难在倾倒的过程中知晓液体已经倒出了多少。何况古代尚无玻璃量杯,即便是倾倒完成后,也无法得知爵中所剩液体的准确容量。但是如果有爵柱作为角度标识的话,便可以大致计算出来。比如一个“高”与“底面直径”相当的水杯盛满水,当杯体与地面呈45°角的时候,可知大约倒掉了二分之一的水。对于古人来说,找到这个规律并不难。

爵柱的作用便在于此。理由如下:

其一,最早的爵无柱,后来出现了乳钉柱。虽然小,但已经可以起到简单的指示作用。后来爵柱发展越来越长,也是为了更清晰地看出它指示的位置,像钟表的指针。这种形制上的变化由实际用途决定,符合事物发展规律。

其二,青铜爵柱始终与鋬保持平行,二者皆垂直于地面(初始的水平面),这很方便采用上述方法计量。

其三,爵柱、斝柱最早出现的位置均距倾倒口较近。因最初的柱较短,这样更方便观察。后来柱的位置逐渐后移,但青铜爵柱的位置一直保持在鋬的左边,这也是为了方便观察。如果柱放在鋬的右边,那么在倾注时便容易被手挡住,无法观察。另外出现了单柱爵,一般位于流的根部。较双柱爵更清晰。

其四,早期的陶爵爵流,长并且细,下部或作管状。后期的青铜爵爵流要短很多,并且宽大,相对于陶爵来说也更平缓。如果从器型0BQ6pUwHL27y4it7SuOx5g==来看,长流并不适用于陶爵。因为在烧制陶器的过程中,过长且细的流失败率高。反而青铜爵无此问题。从功能来看,细长的管状流更适合细腻的倾注动作,控制流速与流量。这一点反而是青铜爵的形制不如陶爵。从这两方面来看,似乎青铜爵较陶爵的功能有所倒退。但实际原因便是因为爵柱的出现。仔细观察不难发现,这种形制上的变化恰恰是从爵柱出现开始的。爵柱更好的标示出了倾倒的比例,从而不再需要细长的管状流来控制流速。青铜爵的形制便可以做得更加大气一些。

因此,青铜爵、斝或可看做是一种量具。能够精准地控制香汁和鬯的比例。使得香酒既能饗神,又不至于香气太浓而使人无法饮用。

(五)甲金文爵、祼等字

爵、斝为调配香汁之器具,在甲骨文、金文中或有验证。现论证如下:

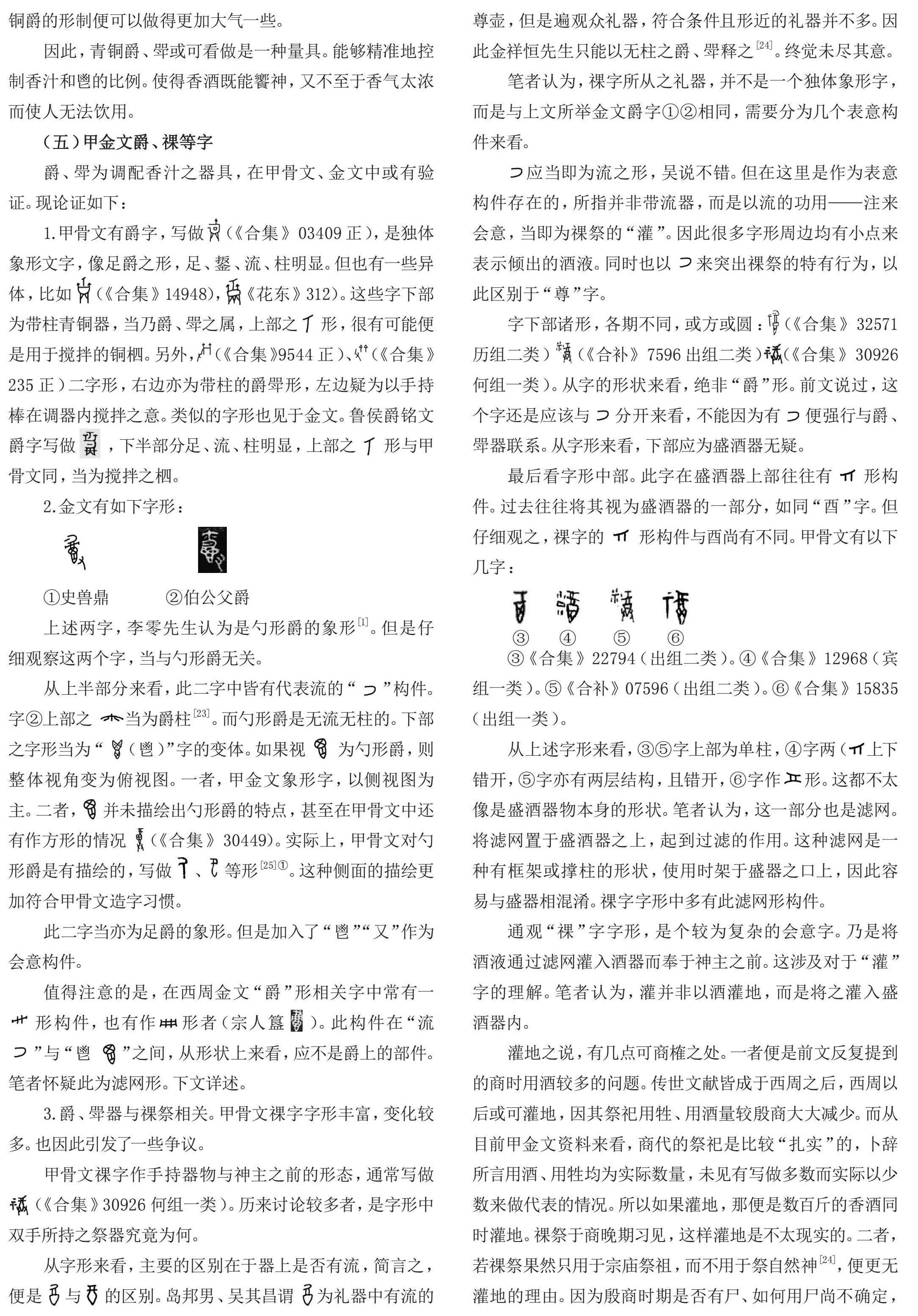

1.甲骨文有爵字,写做 (《合集》03409正),是独体象形文字,像足爵之形,足、鋬、流、柱明显。但也有一些异体,比如 (《合集》14948), 《花东》312)。这些字下部为带柱青铜器,当乃爵、斝之属,上部之 形,很有可能便是用于搅拌的铜柶。另外, (《合集》9544正)、 (《合集》235正)二字形,右边亦为带柱的爵斝形,左边疑为以手持棒在调器内搅拌之意。类似的字形也见于金文。鲁侯爵铭文爵字写做 ,下半部分足、流、柱明显,上部之 形与甲骨文同,当为搅拌之柶。

2.金文有如下字形:

①史兽鼎 ②伯公父爵

上述两字,李零先生认为是勺形爵的象形[1]。但是仔细观察这两个字,当与勺形爵无关。

从上半部分来看,此二字中皆有代表流的“ ”构件。字②上部之 当为爵柱[23]。而勺形爵是无流无柱的。下部之字形当为“ (鬯)”字的变体。如果视 为勺形爵,则整体视角变为俯视图。一者,甲金文象形字,以侧视图为主。二者, 并未描绘出勺形爵的特点,甚至在甲骨文中还有作方形的情况 (《合集》30449)。实际上,甲骨文对勺形爵是有描绘的,写做 、 等形[25]①。这种侧面的描绘更加符合甲骨文造字习惯。

此二字当亦为足爵的象形。但是加入了“鬯”“又”作为会意构件。

值得注意的是,在西周金文“爵”形相关字中常有一 形构件,也有作 形者(宗人簋 )。此构件在“流”与“鬯 ”之间,从形状上来看,应不是爵上的部件。笔者怀疑此为滤网形。下文详述。

3.爵、斝器与祼祭相关。甲骨文祼字字形丰富,变化较多。也因此引发了一些争议。

甲骨文祼字作手持器物与神主之前的形态,通常写做

(《合集》30926何组一类)。历来讨论较多者,是字形中双手所持之祭器究竟为何。

从字形来看,主要的区别在于器上是否有流,简言之,便是 与 的区别。岛邦男、吴其昌谓 为礼器中有流的尊壶,但是遍观众礼器,符合条件且形近的礼器并不多。因此金祥恒先生只能以无柱之爵、斝释之[24]。终觉未尽其意。

笔者认为,祼字所从之礼器,并不是一个独体象形字,而是与上文所举金文爵字①②相同,需要分为几个表意构件来看。

应当即为流之形,吴说不错。但在这里是作为表意构件存在的,所指并非带流器,而是以流的功用——注来会意,当即为祼祭的“灌”。因此很多字形周边均有小点来表示倾出的酒液。同时也以 来突出祼祭的特有行为,以此区别于“尊”字。

字下部诸形,各期不同,或方或圆: (《合集》32571历组二类) (《合补》7596出组二类) (《合集》30926何组一类)。从字的形状来看,绝非“爵”形。前文说过,这个字还是应该与 分开来看,不能因为有 便强行与爵、斝器联系。从字形来看,下部应为盛酒器无疑。

最后看字形中部。此字在盛酒器上部往往有 形构件。过去往往将其视为盛酒器的一部分,如同“酉”字。但仔细观之,祼字的 形构件与酉尚有不同。甲骨文有以下几字:

③《合集》22794(出组二类)。④《合集》12968(宾组一类)。⑤《合补》07596(出组二类)。⑥《合集》15835(出组一类)。

从上述字形来看,③⑤字上部为单柱,④字两( 上下错开,⑤字亦有两层结构,且错开,⑥字作 形。这都不太像是盛酒器物本身的形状。笔者认为,这一部分也是滤网。将滤网置于盛酒器之上,起到过滤的作用。这种滤网是一种有框架或撑柱的形状,使用时架于盛器之口上,因此容易与盛器相混淆。祼字字形中多有此滤网形构件。

通观“祼”字字形,是个较为复杂的会意字。乃是将酒液通过滤网灌入酒器而奉于神主之前。这涉及对于“灌”字的理解。笔者认为,灌并非以酒灌地,而是将之灌入盛酒器内。

灌地之说,有几点可商榷之处。一者便是前文反复提到的商时用酒较多的问题。传世文献皆成于西周之后,西周以后或可灌地,因其祭祀用牲、用酒量较殷商大大减少。而从目前甲金文资料来看,商代的祭祀是比较“扎实”的,卜辞所言用酒、用牲均为实际数量,未见有写做多数而实际以少数来做代表的情况。所以如果灌地,那便是数百斤的香酒同时灌地。祼祭于商晚期习见,这样灌地是不太现实的。二者,若祼祭果然只用于宗庙祭祖,而不用于祭自然神[24],便更无灌地的理由。因为殷商时期是否有尸、如何用尸尚不确定,但确切可知的是,西周祭祀已有尸,尸往往是作为祖先神的代表。祼祭既然是祭祖先神,且已有尸代表祖先享祀,为何还要将酒灌地以降神呢?不免互相矛盾。

有学者认为传世文献中的缩酒是祼祭时酒液在祼器“同”中的状态描写[24]。内史亳同有“作祼同”的铭文。另外,甲骨文中有 (英416)、 (《合集》1138)等字,爵上一字旧释凡,今知为“同”字。从殷商墓葬来看,同(觚)、爵亦作为固定礼器组合出现[18]。由此可见,爵、同(觚)当同为祼祭所用礼器。结合上文分析,我们大致可以理出商朝祼祭的主要脉络:先以爵、斝器调配用于和鬯的香汁,再将香汁注入“同(觚)”来“缩酒”,最后将此酒通过滤网灌入盛具。甲骨文祼字所表示的便是最后一步,将酒液通过滤网灌入盛酒的祭器,奉之以敬神。

4.爵字篆书写做 ,从甲文发展到篆书,以及篆书发展到楷书的过程中有多处讹变。篆书上部爵柱演变为 ,中部之流演变为 ,下部之“鬯”“又”均在。到了楷书,鬯讹为皀,右边手型按王宁先生所说,与法度相关的“又”化为“寸”字[25]。因此爵字的今文应当还是源于甲金文的“爵”字,虽说经历多次讹变,但尚属有迹可循。

综上,本文在前辈学者研究的基础上,重新论述了青铜爵、斝的作用,以及祼礼的大致情况。

注释:

①此说当见于李发:《谈谈卜辞中有关酒祭的几个字》,载《纪念甲骨文发现120周年国际学术研讨会论文集》,安阳,2019年。此处转引甘传宝硕士论文《商周祼祭及相关问题研究》。

参考文献:

[1]李零.商周酒器的再认识——以觚、爵、觯为例[J].中国国家博物馆馆刊,2023,(07):58-73+2.

[2]李少龙.青铜爵的功用、造型及其与商文化的关系[J].南开学报,1999,(01):77-83.

[3]孙机.说爵[J].文物,2019,(05):41-47+1.

[4]李佳.青铜尊中传达的历史信息[J].青春岁月,2013,(21):419.

[5]傅晔.金爵新论[J].文博,1992,(04):38-43+97-98.

[6]谷朝旭.谈谈青铜爵的起源问题[J].陕西历史博物馆论丛,2020,(00):35-40.

[7]中国青铜器全集编辑委员会编.中国美术分类全集:中国青铜器全集第三卷商(3)[M].北京:文物出版社,1997.

[8]陈佩芬.夏商周青铜器研究[M].上海:上海古籍出版社,2002:12.

[9]吴伟.铜斝研究[D].陕西师范大学,2009.

[10]贾洪波.爵用平议——兼与《青铜爵的功用、造型及其与商文化的关系》一文商榷[J].江汉考古,2003,(01):52-58.

[11]刘莉.早期陶器、煮粥、酿酒与社会复杂化的发展[J].中原文物,2017,(02):24-34.

[12]宋镇豪.商代社会生活与礼俗[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

[13]张文.爵、斝铜柱考——兼论褅礼中用尸、用器问题[J].西部考古,2006,(00):191-197.

[14]徐峰.探索青铜爵的秘密“柱”[J].大众考古,2015,(10):27-29.

[15]吴娇.青铜爵为饮酒礼器探析[J].沧桑,2013,(04):22-23+53.

[16]苏建忠.《左传》所见酒类名物考释[D].青海师范大学,2023.

[17]李唐.西周时期“鬯”之称名及变化[J].文博,2021,(06):74-79+19.

[18]何毓灵,马春梅.试论妇好墓“铜尺形器”的功用——兼谈商周青铜爵、觚的使用[J].文物,2016,(12):50-58+1.

[19]张光裕.从新见材料谈《仪礼》饮酒礼中之醴柶及所用酒器问题[J].文物,2013,(12):67-75+1.

[20]李济.记小屯出土之青铜器[J].中国考古学报(第三册),1948,(03).

[21]何长文.中国古代分胙礼仪的文化蕴含[J].东北师大学报,1999,(03):49-53.

[22]贾洪波.爵用新考[J].中原文物,1998,(03):36-41.

[23]石冬梅,王艺然.“爵”“雀”考[J].文物春秋,2022,(04):14-18.

[24]甘传宝.商周祼祭及相关问题研究[D].曲阜师范大学,2021.

[25]王宁.汉字构形学导论[M].北京:商务印书馆,2021,20.