《世说新语》中“何所+动词” 的内部结构层次探析

【摘要】笔者认为“何所+动词”的形式在《世说新语》中并不存在所字结构,主张从层次分析的角度出发,结合结构、意义等将“何所+动词”的形式放于具体的上下文语境和完整句子中进行分析。该形式可分为三种类型:一是“主语成分+何所+动词”;二是“主语成分+副词+何所+动词”;三是较为特殊的结构“主语成分+动词+何所+动词”“主语成分+何所+副词+动词”。“何所+动词”的联系十分紧密,“何所”与主语成分之间可以加入动词和副词成分,“何所”后可以加入不同类型的副词修饰动词,其内部结构层次会随之改变。“何所”,是一个复音疑问代词,其意义相当于疑问代词“何”,具有“什么”“为什么”“哪里”“表反问”等意义。

【关键词】何所+动词;结构层次;整体性

【中图分类号】H315 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)45-0110-05

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.45.027

基金项目:本文系北方民族大学研究生创新项目课题“《世说新语》中‘何所+动词’的内部结构层次探析”(项目编号:YCX24062)研究成果。

一、引言

凡是由几个部分按照一定的顺序搭配起来,发生一定关系的东西,都可以叫作“结构”。如果结构的组成部分有两个,那么它们之间必然有一定的顺序和关系,要是一次组合就可以完成的结构,那这个结构就只有一个层次。结构的组成部分如果是多个,那么它往往不是一次组成,而是按照一定的顺序一步一步地发生结构关系,这个结构内部就包含着几个层次。[1]91“何所+动词”的形式按照语法成分的组合关系可以划分为不同结构层次,对这些结构进行多角度的分析可以得出整体性的结论。“何所+动词”的形式在《世说新语》(上海古籍出版社)中一共出现19次,分属于17个句子。本文从内部结构层次的角度出发,综合结构与意义、上下文语境等来整体分析“何所+动词”这一短语形式。

在开始谈论《世说新语》中“何所+动词”的内部结构层次之前,这里有两个问题不得不先指出来。

第一,“何所+动词”形式中是否存在“所字结构” ?一般认为,“所字结构”就是“所”字通常用在及物动词的前面构成一个名词性词组,表达“所……的人”或“所……的事物”义。通过检索和整理《世说新语》中“何所+动词”形式,可以发现此书中“何所+动词”的形式全都出现在带有疑问或者感叹语气的对话里面。李维琦在《佛经释词》中是这样说的:“‘何所’有时只有‘何’的意义,多数情况下与‘什么’相当。”[2]152还有观点与此相符,比如,吴东平认为无论在什么情况下的“何所”,都是一个复音疑问代词,其意义相当于疑问代词“何”,或指人或指事,“所”只起音节作用,不表示任何意义。[3]102从该短语的词汇义和语法义,结合下文的语用情况来看,作者基本认同以上两位学者的观点。本文认为《世说新语》中“何所+动词”形式的“何所”是复音疑问代词,其作用相当于“何”,据现代汉语的表达习惯译为“什么”“为什么”,“何所”同时也是表达疑问或感叹语气的重要标志。

不过,对于吴东平任何情况下“何所”中的“所”只起音节作用,不表示任何意义的说法,笔者并不认同。《世说新语》是南朝时期所作的文言志人小说集,由南朝宋临川王刘义庆组织一批文人编写,其内容主要是记载东汉后期到魏晋间一些名士的言行与轶事。语言的发展演变有其历史演变的轨迹和规律,尤其要用历史的眼光和发展的眼光来研究古代汉语问题。贾生海认为,“所”在先秦及后代的仿古文言文中是一个指示代词,从东汉开始它的词汇意义就发生了变化,在六朝史籍、佛经译文及小说中,“所+动”并不构成“所”字短语,“所”,疑问代词,义为“何”,作动词的前置宾语。[4]42根据以上学者的观点,在六朝时期,“所”在小说中有“何”义。“何所”在《世说新语》内作为一个同义复词,其意义中心在“何”,“所”不单起音节作用,还表示“何”义,“何所”共同构成其后动词的前置宾语。

总之,本文所选材料的“何所”是一个复音疑问代词,同时也是一个同义复词,作前置宾语,这是我们要首先指明的,“何所+动词”的形式不含所谓的“所字结构”。

第二,是否能将“何所+动词”的形式单独提取出来进行分析?回答这个问题前,我们要先想清楚为什么要将其单独进行分析。原因在于要分析其成分、结构和意义,搞明白其语法结构和语义关系。前文已经指出,“何所”与后面的动词构成宾语前置的动宾关系,但这是在具体的语言材料里面才成立,这里面必不可少地包含了历史时期、上下文语境等等因素,万不可将其舍去。就本文的研究内容来看,我们不赞成将“何所+动词”形式单独进行分析,不是绝对不能这样做,而是这样做实在是太过局限。有人将《史记》中的“客何所为?”理解为:“何”是主语,“所为”是谓语,直译为“什么是所能干的”,即现代口语“干什么”。乍一看没问题,我们知道语境对言语表达的作用有选择性、具体性、单一性等,仔细考察上面例句就会发现,原句中本就有主语“客”,“何”又作主语,便构成了双主语的句子,这就是脱离原句、脱离语境进行考察遇到的麻烦。

“何所+动词”的形式被单独提取出来进行分析是可以的,不少学者就是这么做的,但这不是必需的,根据文章的具体需求进行取舍即可。本文着眼于“何所+动词”形式的结构和意义,将其置于原篇语句内进行分析有助于补全句子结构、考察语义关系。下文将对《世说新语》中“何所+动词”形式的内部结构进行具体分析。

二、主语成分+何所+动词

在分析结构层次时,我们将补全“何所+动词”形式所在句子的成分,一些句子因为对话和前后出现过主语的缘故,其主语成分有所省略,将其补充完整才能更好地开展分析研究。以下是“主语成分+何所+动词”形式的例句,《世说新语》中有9处,分属8句:

(1)俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”(《言语第二·八四》)

(2)袁公问曰:“贤家君在太丘,远近称之,何所履行?”(《政事第三·一〇二》)

(3)周既过,反还,指顾心曰:“此中何所有?”(《雅量第六·二〇五》)

(4)王问顾曰:“卿何所闻?”(《规箴第十·三〇七》)

(5)王丞相枕周伯仁膝,指其腹曰:“卿此中何所有?”(《排调第二十五·四一四》)

(6)厷问:“逆则应杀,狂何所徙?”(《免第二十八·四

四九》)

(7)钟起去,康曰:“何所闻而来?何所见而去?”(《简傲第二十四·四〇〇》)

(8)庾公造周伯仁,伯仁曰:“君何所欣说而忽肥?”庾曰:“君复何所忧惨而忽瘦?”(《言语第二·六六》)

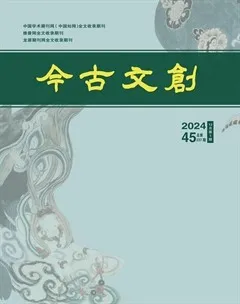

在以上例子中,“何所+动词”形式处于完型句子中的有:(1)白雪纷纷何所似?(3)此中何所有?(4)卿何所闻?(5)卿此中何所有?(6)逆则应杀,狂何所徙?(8)君何所欣说而忽肥?这部分句子都是“主语+宾语+谓语”的结构,其宾语前置是疑问句中代词作宾语的缘故。本文宾语前置皆是此种缘故所致,以下不再赘述。此部分例句以例(1)为代表,内部结构仅有少许差别,例(1)的内部结构如下:

宾语部分,皆由疑问代词“何所”充当,主语的成分略显复杂。例(1)中的主语由定中结构短语充当,例(3)主语为定中结构的方位代词“此中”,例(4)和例(8)的主语分别由人称代词“卿”和“君”,例(5)的主语“卿此中”又可分为定中结构的“卿+此中”,是两个定中结构构成的短语。例(6)运用了双关的修辞方法,前文有“言卿狂逆”,朝廷正是以狂逆的罪名徙放厷等,所以例(6)为:狂逆则应杀,狂逆何所徙?其主语是狂逆,杀和徙在此处是被动用法。这句话直译是:狂逆则应杀,为何徙放?用现代汉语译为:狂妄忤逆应该被杀掉,为什么被流放呢?根据上下文和对话问答情况,我们需要补全主语的句子有:例(2)(家君)何所履行?译为:家君做了什么;例(7)康曰:(钟会)何所闻而来?(钟会)何所见而去?

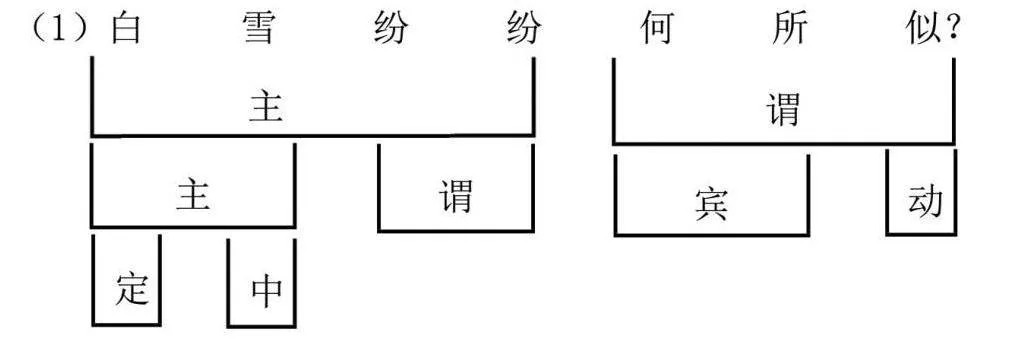

谓语与“何所”紧密联系,其后可以添加成分。比如以下两句,(7)康曰:(钟会)何所闻而来,(钟会)何所见而去?(8)庾公造周伯仁,伯仁曰:“君何所欣说而忽肥?”例(8)的结构如下:

例(7)和例(8)的谓语由“(何所+动词)+动词”的形式充当。“何所”后面出现多个动词时,离“何所”最近的动词与之组成“何所+动词”形式,作句子谓语成分。“何所+动词”与后面的动词共同构成句子的连谓结构,其后的成分可以是动词也可以是动词性短语。例(8)“何所+动词”后面接的动词是动词性短语“忽肥”,意为“忽然变胖”,整句直译为:您高兴什么而忽然变胖?也可以意译为:您为什么高兴而忽然变胖?这里“何所”都是搭配到一起使用,何所译为“什么”或者“为什么”,除了意义的区别,在结构上是有也有所不同,“高兴什么”是动宾结构,而“为什么高兴”是状中结构。例(7)“何所+动词”后面接的动词是“来”和“去”,整句直译为:钟会听到什么而前来,见到什么而离开?此处“何所”不能作“为什么”,只有“什么”义。

所以,在“主语成分+何所+动词”形式的例句中,当“何所+动词”后没有成分时,“何所+动词”是倒装的动宾结构作谓语成分,只有两个层次,如例(1);当“何所+动词”后还接有动词及动词性短语时,倒装的动宾结构“何所+动词”与其后动词性成分组成连谓结构共同构成句子的谓语成分,处在三个层次之中,如例(8)。“何所”意为“什么”;偶可译为“为什么”,此时“何所+动词”是状中结构。

三、主语成分+副词+何所+动词

“主语成分+副词+何所+动词”的形式,其主语,或直接出现,或蒙上省。主语与“何所”中间可以插入副词成分,比如“当、亦、复”等充当状语,修饰动词成分,这一形式在《世说新语》全书19例中占8例。下面我们将对此形式的结构顺序和关系进行探讨:

(9)伯疑焉,令传教更质。传教曰:“参军是袁、伏之袁,复何所疑?”(《宠礼第二十二·三七八》)

(10)嘉宾曰:“此是陈寿作诸葛评,人以汝家比武侯,复何所言!”(《排调第二十五·四二二》)

(11)孝武帝未常见驴,谢袒缘问:“陛下遥想其形,当何所似?”(《世说新语佚文·五五九》)

(12)庾子嵩作《意赋》成,从子文康见,问曰:“若有意邪,非赋之所尽;若无意邪,复何所赋?”(《文学第四·一四九》)

(13)孙曰:“枫柳虽合抱,亦何所施?”(《言语第二·九〇》)

(14)(袁悦)语人曰:“少年时读《论语》《老子》,又看《庄》《易》,此皆是病痛事,当何所益邪?天下要物,正有《战国策》。”(《谗险第三十二·二》)

例(8)前一句上文已经分析过,其后一句与前面的差别仅仅是在主语与“何所”中间多了一个“复”字,其结构层次如下:

“复”与“亦”所在句子的完整形式如下:(8)君复何所忧惨而忽瘦?(9)(其)复何所疑?(10)(汝)复何所言!(12)(无意)复何所赋?(13)(枫柳)亦何所施?“复”修饰动词成分,与动词部分构成状中结构,“复”与“亦”都是程度副词,意义相当于现代汉语的“又”。例(8)译为:您又为什么忧惨而忽然变瘦?例(9)译为:你又怀疑什么?或者,这又怀疑什么?例(10)译为:你又说什么?例(12)译为:无意又赋写什么?例(13)译为:枫树柳树又施用在什么地方?例(13)“何所”译为“什么”和“为什么”都不通,而该译为“何处”,即“什么地方”“哪里”,“所”在此处是地点代词,大意为处所。胡安顺先生指出,先秦的“所”字有两种性质:一方面,它具有代词性;另一方面,它所接触的一般是外动词,外动词后面往往不再带宾语。[5]43

“何所”译为“何处”,极可能是“所”对六朝时代以前代词性意义和用法的继承,“何处”即现代汉语常用的疑问代词“哪里”。

“主语”与“何所”之间插入“当”的情况较少,有两例。(11)(其形)当何所似?(14)(此)当何所益邪?“当”,意为“应当”,有揣测义,例(11)译为:驴的外形应当像什么?例(14)译为:这有什么好处呢?

前文提到“何所欣说”是倒装的动宾结构,意为“高兴什么”,也可以作状中结构,意为“为什么高兴”,没有倒装。行文至此,我们发现这种情况并不是个例:例(6)逆则应杀,狂何所徙?例(8)伯仁曰:“君何所欣说而忽肥?”庾曰:“君复何所忧惨而忽瘦?”例(14)此皆是病痛事,当何所益邪?以上例子中的“何所”译为“为什么”,这和“何所”后搭配的动词活用有关。例(6)“何所徙”中的“徙”存在动词的被动用法。例(8)“何所”后面与之联系最紧密的动词是“欣说”和“忧惨”、例(14)“何所”后面动词是“益”,这些词本是形容词性,活用为动词。将“何所”解释为“为什么”是基于其后动词由词类活用而来,在正常语序上能表达清楚意思,无须倒装。

综上所述,第一,“何所”译为“何处”,即“什么地方”极可能是“所”继承了六朝时代以前“所”作指示代词,意为“处所”的用法。第二,“何所+动词”作状中结构,“何所”意为“为什么”,其语序没有倒装,是“何所”后搭配的动词存在活用的原因。倒装的动宾结构“何所+动词”,以及其后再接动词性成分组成连谓结构,构成整个句子的谓语成分仍是最主要的用法。第三,有了“当、亦、复”等字的加入,整个句子的结构多了一层状中结构。比如,例(8)后一句多了“复”字,“何所+动词”所在的结构由之前的第三层变为第四层。

四、较为特殊的结构

除了以上的结构,有一些较为特殊的结构需要单独指出来,主要是在“何所”前后添加成分。前文分析了“何所”前加副词的情况,“何所”前还有加动词的情况,还有的副词可以加在“何所”后面。

(一)主语成分+动词+何所+动词

“何所+动词”的前面可以加动词或者动词性词组。《世说新语》中有两例:

(15)国宝见王绪,问曰:“比与仲堪屏人何所道?”(《谗险第三十二·四六五》)

(16)孙皓问:“卿字仲思,为何所思?”对曰:“在家思孝,事君思忠,朋友思信。如斯而已!”(《言语第二·六一》)

但是这类形式的句子成分并不是《世说新语》所独有的。在同时期的文献中,我们搜集到了同种结构的形式:

宇宙之相去凡几里,上何所极,下何所据?(六朝《抱朴子》)

诸人问言:“欲何所作?”(六朝《百喻经》)

中常侍赵忠谓诸黄门曰:“袁本初坐作声价,不应呼召而养死士,不知此儿欲何所为乎?”(六朝《三国志》)

以上“何所+动词”的形式前都有动词或者动词性短语。以例(15)为代表,其结构如下:

主语部分为联合短语,例(15)“何所道”仍是宾语前置的动宾结构,它们的中间插入了动宾短语,与“何所道”组成连谓结构。同时期的文献材料中,“不知此儿欲何所为乎”是动宾短语“何所为”与“欲”构成连谓结构,“此儿”做“欲何所为乎”的主语,同时也是“不知”的谓语,是兼语结构。除此之外,同时期的文献材料是由省略的主语加连谓结构组成。

“主语”与“何所”之间插入“为”字的情况在《世说新语》中仅一例:(16)(思)为何所思?“为”有判断义,相当于现代汉语的判断动词“是”。例(16)如果不将主语补充完整,很容易让人对此产生误解。有人认为,何所是表疑问的固定结构,是“所……者为何”的省略和压缩。这种看法是较为普遍的观点,而在《世说新语》中这一说法并不符合语料事实。吴东平指出,语法分析不能脱离语言实际,如果一味追求形式的一律化,那样必然会得出与客观实际不相符合的结论来。[3]99结合上下文来看,问:卿字仲思,为何所思?答:在家思孝,事君思忠,朋友思信。根据回答,我们能推知问题是:字“仲思”里面的“思”是在思考什么?即问题:您字仲思,这个思是思什么?回答说:思孝、思忠、思信。“为何所思”的结构不是“为何+所思”,而是“为+何所+思”。“为+(何所+思)”整个结构作主语的谓语部分,其中“为”与“何所+思”是连谓结构,“何所+思”是前置宾语加动词的结构。

(二)主语成分+何所+副词+动词

“何所+动词”的中间插入副词的情况也较为少见。《世说新语》中有一例:

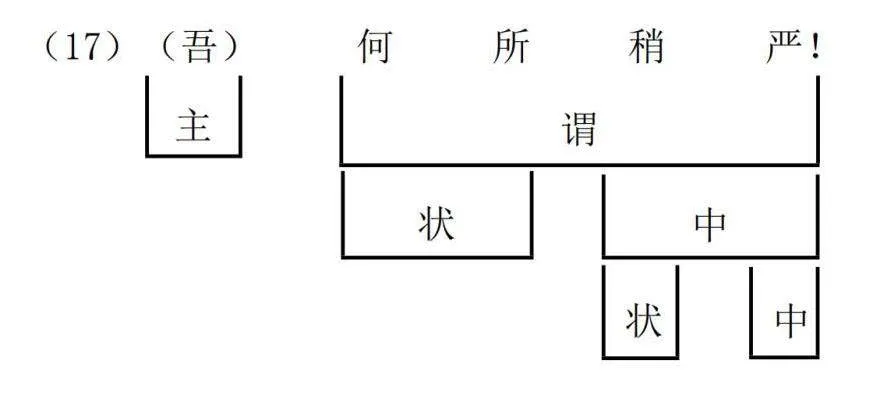

(17)王公曰:“我们与元规虽俱王臣,本怀布衣之好。若其欲来,吾角巾径还乌衣,何所稍严!”(《雅量第六·二〇一》)

该句译为:王导说:“我和庾亮如今虽然都是辅佐大臣,本来也是布衣之交的好友,如果他要来执掌大权,我自然可以回乌衣巷去做平民,何必严加防备呢!”其内部结构为:

“何所”表反问,加强肯定的语气。插入的副词“稍”表示程度深,其作用是修饰其后的动词,与“严”共同表示严加防备的意思。在同时期的文献中,我们也搜集到了一些同种结构的形式:

太子曰:“孝有深浅,德有大小,因其分而为本,何所稍疑?”(《南齐书·列传》)

万物云云,何所不有,况列仙之人,盈乎竹素矣。(六朝《抱朴子》)

理明训足,如说行,何所不备,而犹必不信终,怀过疑於想所不及者与?(《全刘宋文》)

祸败已成,犹不觉悟,退加寻省,方知自招,刻肌刻骨,何所复补。(《全刘宋文》)

王语臣言:“所以贪得仙人住者,能见地中一切伏藏。汝今毁眼,何所复任?”(六朝《百喻经》)

或入名山,亦何所复忧乎?(六朝《抱朴子》)

以上表示程度的副词有“何所稍疑”中的“稍”;表示否定的副词有“何所不有”“何所不备”中的“不”;表示强调的副词有“何所复补”“何所复任”“亦何所复忧乎”中的“复”等。这些副词都是对其后的动词进行修饰,构成状中结构。

五、结语

对于“何所+动词”的结构问题,我们从内部层次的角度展开研究,在完整的句子中和文献所描述的语境内探索这一结构的内在意义,分析出内在的结构层次与外在形式的排列顺序之间的关系。《世说新语》中“何所+动词”中结构在“何所”前后都可以加入成分,“何所”前可以加入动词和副词,“何所”后可以加入不同类型的副词对其后的动词进行修辞,该副词与动词组成“状中”结构。“何所”意义相当于疑问代词“何”,主要译为“什么”,此时基本作宾语与其后动词构成宾语前置;“何”还可以译为“为什么”,此时“何所”与其后动词构成状中结构;“何所”还残留“什么地方”的用法,“所”字有代指地点义,用现代汉语表述为“哪里”;“何所”还有表反问的用法。“何所+动词”的用法在《世说新语》中并不是统一的。我们应该对古代汉语语料中出现的现象和用法进行具体问题具体分析,对于古代汉语“何所+动词”的形式、内部结构和层次的探索,必须用全面的、发展的、整体性的眼光和视角来对材料进行考辨与研究。

参考文献:

[1]李庚钧.词和词组的顺序、层次、关系[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),1981,(04).

[2]李维琦.佛经释词[M].长沙:岳麓书社,1993.

[3]吴东平.古汉语中“×所……”的结构新论[J].中南民族学院学报,2000,(03).

[4]贾生海.古代汉语“所”字短语刍议[J].阴山学刊,2002,(01).

[5]胡安顺.“所”字三论[J].语文研究,2010,(03).

作者简介:

杜真豪,男,北方民族大学,文学与新闻传播学院,汉语言文字学,在读硕士研究生。