法律术语翻译中的法家法治思想重构研究

【摘要】法律术语外译是“讲好中国法治故事”的重要组成。本文以法家典籍《商君书》为例,整合其两英译本主要法律术语,在融会先秦史实基础上,从前提理念、宏观政策、实质举措三类范畴入手,论述不同译者重构传统法治思想术语的实践。研究发现,中国古代法治思想无法完全对应现代西方法律体系,两位译者并未直接“移植”现代西方法学概念,而是倾向于彰显术语的文化异质性。据此,归纳影响传统法治思想保真的多方要素,尝试提出法家典籍法律术语翻译建议。

【关键词】法家典籍;法律术语;法治思想;《商君书》;英译

【中图分类号】H159 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)45-0102-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.45.025

基金项目:本文系2024年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“法家典籍翻译中的体验性识解与法治思想重构研究”(项目编号:2024KY0412)的阶段性研究成果。

一、引言

近年来,我国大力推动“中华思想文化术语传播工程”等国家级译介项目,意在展现蕴藉中华传统思维及正向传播价值的文化术语。鉴于历史典籍是流传至今的重要文献,构成民族精神内核,相关术语亦是中国文化“走出去”的关键角色。譬如,中华法律典籍内涵深刻,牵涉中华法系精神的认知范畴,是“讲好中国法治故事”的重要媒介。在古代诸多思想学派中,先秦法家首倡“法治”理念,即所谓“以法治国”,最早由商鞅提出,载于商鞅学派所著《商君书》的“据法而治”“垂法而治”“任法而治”等[1]373。

据此,本文以《商君书》及其现有两类英译本为例——译自荷兰汉学家戴闻达(J.J.L.Duyvendak)和以色列汉学家尤锐·平内斯(Yuri Pines),聚焦广义普适的法治理念,即“按照法律治理国家的政治主张”[2]560,探研书中典型法律术语的范畴划分与英译策略,归纳影响传统法治思想保真的多方要素,提出法家典籍法律术语翻译建议,希冀为中华法系精神的异语重塑提供一定借鉴。

二、《商君书》法律术语范畴与英译策略

《商君书》源于商鞅及其学派后人的思想言论选编,现存24篇,是法家学派的重要典籍。当前基于《商君书》的英译研究或聚焦译介传播[3],或关注特定译本[4],对其法律文化译释亟待挖掘。在我国翻译理论与实践由“翻译世界”过渡为“翻译中国”的时代趋势下,探赜凝练中华传统法治思想的《商君书》法律术语英译仍呈现积极意义。

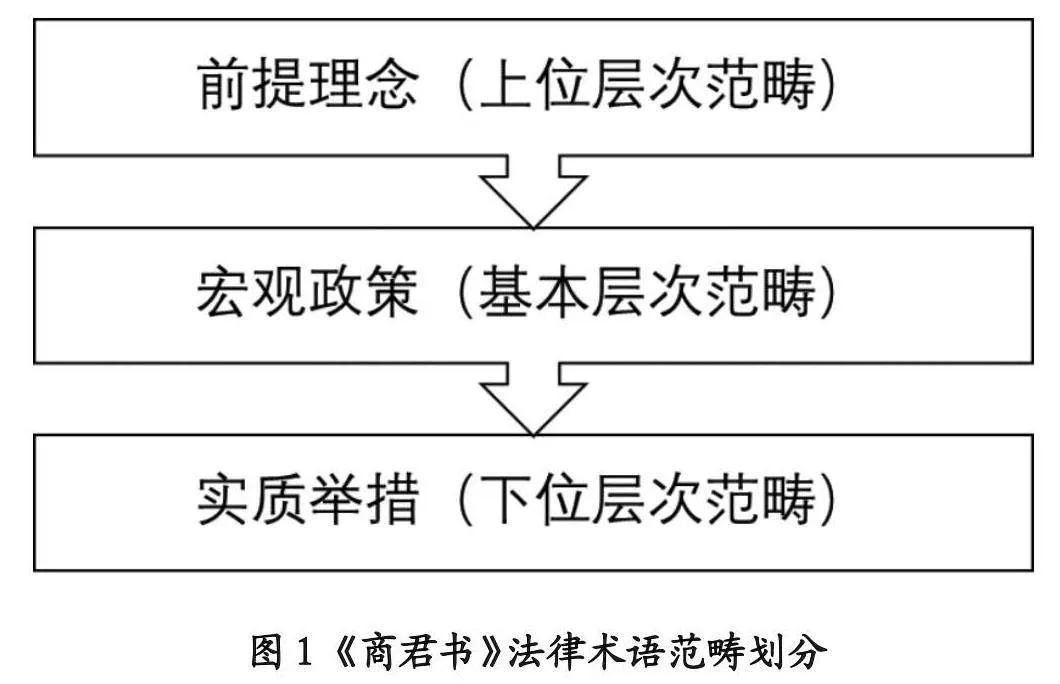

本文整合《商君书》牵涉“以法治国”内涵与外延的典型法律术语,依照由高到低的层次性与涵盖度,分为“前提理念”(上位层次范畴)、“宏观政策”(基本层次范畴)、“实质举措”(下位层次范畴)三类范畴,如图1所示:

1.前提理念:书中蕴藉法家思想体系的前提理念,相关术语呈现较高抽象性与涵盖度,属于上位层次范畴;

2.宏观政策:原文描述商鞅学派立法涉及的宏观政策,此类术语在纵向维度上具有最大认知经济性,即为基本层次范畴;

3.实质举措:本书所倡导的据法、缘法、垂法、任法等实质举措是上述两类范畴的司法体现,其中术语构成下位层次范畴。

以下基于《商君书》及其荷兰汉学家戴闻达英译本(戴译本初版于1928年,后为芝加哥大学出版社再版,已收录于《大中华文库》)和以色列汉学家尤锐·平内斯英译本(尤译本初版于2017年,后在2019年推出修订版,系此书最新全译本),探研书中法律术语英译策略与中华传统法治思想重构效果。

(一)前提理念英译策略

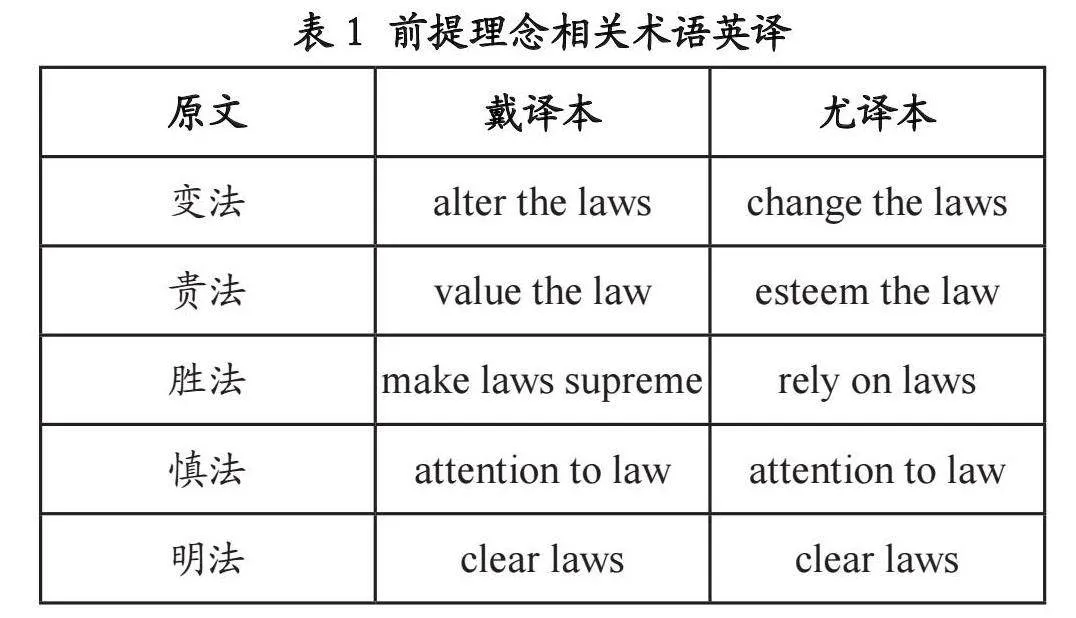

考镜源流,《商君书》法治思想皆由“变法明志”衍生而来。战国末期,礼崩乐坏,各国纷争频起,生存之基在于变法立新、明志图强。秦国变法源于秦孝公即位求贤,商鞅应诏而入,先借“帝道”“王道”“霸道”劝教未果,后谋“富国强兵”而获赏识。商鞅在秦国先后主持两次变法,认为“以圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼”(《商君书·更法》),倡导“法治之志”。“前提理念”范畴由此拓展,典型法律术语包括变法、贵法、胜法、慎法、明法等,详见表1:

表1 前提理念相关术语英译

就副文本而言,戴译聚焦商鞅对土地所有权、赋税制度、奖惩体系的社会变革,显化动荡环境下国家发展生产力的迫切需求[5]41-65;尤译阐述商鞅涉及政治、经济、军事的改进措施,强调其军功政策破除阶级固化、促进社会流动的深远影响[6]16-20。可见,两位译者对商鞅的“变革先驱”历史形象及其所处“变法更礼”的时代背景认知近似,均遵照“变法”的字面意义,采用直译法将原作中“变法以治”“变法而治”“变法之虑”(《商君书·更法》)等的“变”还原为“alter”与“change”这对深含“difference”(变化)的英语近义词,继而再现“不法古,不循今”的法律进化史观。

以“变法”为引,法治理念在于“明志”,即明晰法律作为先秦治国理政的根本原则,具有广泛深刻的应然性。“贵法”语出“圣王者不贵义而贵法” (《商君书·画策》)。战国时代,儒家推崇的“德治”过于强调道德教化,致使人为因素影响国家有序发展,因而法家“法治”主张“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”(《史记·太史公自序》)。“贵法”便是商鞅学派在“变法”的基础上,提出与儒家迥异的治理方式,两位译者遵照法家思想本源,各自意译为“value”(重视)与“esteem” (尊重),不约而同体现出法家对法律的珍视,亦呼应法家的声誉之源。

“胜法”的语境内涵大致为“实施法律,实行善治”[7]105,戴氏译为“make laws supreme”(将法律当作最高准则),尤氏化为“rely on laws” (倚仗法律)。有别静态史料为主的注经式研究,本文提出客观史实制约下,译者产生认知偏差的动因在于范畴模糊:戴氏将法家塑造为“法律学派” (School of Law),“法”是其至上原则[5]v-xi;尤氏以为,法家之“法”强调“统治者要依赖客观的标准来执政”[8]190。可见,戴译借“法治的根基性”对应“前提理念”;尤译因“法律的制度性”接近“宏观政策”,处于上位层次范畴与基本层次范畴的交界模糊地带。

“慎法”体现先秦法家对空谈仁政的“反叛”,关注到社会动乱中的矛盾焦点。法家认为耕战是当时国家发展的根本要务,须严格遵照法律实施政治经济改革,确保官爵升贬的公正性与透明度。上述条件的实现前提亦在于“法”,两位译者对此认知相同,均选取“attention”指代“慎”,强调法家思想对“法治”学说的关注。“明法”关涉变法之后的普法工作,避免法律陌生化影响法治效果。商鞅等人提出的“必使之明白易知、为法令置官吏”等明法策略“使天下之吏民皆明知而用之”(《商君书·定分》),对现代法治改革有所启示;两译本同时运用“clear”凸显其“明晰”的核中之要,启示中国古代君臣官民知法、懂法的正面法律文化。

(二)宏观政策英译策略

基于作为法哲学的前提理念,商鞅学派的宏观政策得以厘定。就术语范畴而言,其代表法家“法治”思想的基本内涵,即“以法治国”。以“立法”为典型的“宏观政策”范畴由此延伸,实现成文法的制度化。商鞅作为秦国立法的主导者,改法为律,契合当时社会现实与文化规约,衍生出定法、错法、治法、守法等术语,详见表2:

表2 宏观政策相关术语英译

“立法”源于“观俗立法则治,察国事本则宜”(《商君书·算地》),大意为:立法基于人文风俗,治理便会得当;制度立足国情根本,政事才能相宜。从客观史实看,商鞅主持两次变法,既要废除守旧贵族的传统世袭,又须考究战国时代的实际状况,强调“观俗立法、察国事本”等立法思想,采取推县制、兴农战、统税禄等宏观政策,进而实现富国强兵。可见,书中“立法”不等同于近代欧洲资产阶级的民主立法,戴译本[5]1-33和尤译本[6]7-24亦提及商鞅立法及其时代关联。两位译者采用“establish laws”强调立法的创制性,并非现代英语中常见的“make/enact laws”“legislate”等[9]1011,由此突出中国古代成文法的异质性,更使“宏观政策”范畴回溯于“前提理念”范畴,具有最大认知经济性。据此,“立法”英译既援引上层范畴核心,又比附中国古代立法建制与时俱进、与世发展的现代化特征。

“定法”与“错法”可视作由法家关涉法律的概念、知识、原理而牵引出的宏观制度。“定法”所指实为《靳令》篇中的“法已定矣”,强调立法之后便要严格执行,不容随意更改。两位译者对相关史实的认知范畴彰显于副文本中(前言、脚注等),皆认为“立”与“定”密切相关,采用“fix”呼应法律的确定性,亦与后世《韩非子·定法》产生文本间性。“错法”构成本书第九篇名,旨在论述“错法而民无邪”(《商君书·错法》)。就“错”而言,戴译转换为“establish”,同“立法”“立本”等英译重词,混淆书中“作法”“制法”等一般性法律语词,造成范畴内部成员交叠;尤译基于“立法”的核心地位,结合具体语境将“错”表述为“implement”等“推行、实施”之义,对应范畴的认知逻辑,即“创立-确定-推行”。

在立法程序中,“治法”和“守法”作为法定规范,强调社会秩序。“治法”呼应“前提理念”范畴中的“慎法”与“明法”,体现基本层次范畴的认知经济性,譬如:“治法不可不慎也”,“治法明,则官无邪”(《商君书·壹言》),戴译表现为英文已有词组“law and order”[10]1081,关注静态的秩序结果,易使术语同质化;尤译转化为“governance and law”,强调动态的治理方式,关联战国时期“法”的工具性。“守法”见于“所以居官而守法,非所与论于法之外也”(《商君书·更法》),作为商鞅力主变法的理据之一,阐述普通官员只遵循现成法律,不能与其商讨法律以外的事务,可视作“定法”的范畴内部拓展;两译本虽形式存异,分别选用“maintain”与“preserve”,但认知接近“维持(现状)”,映射立法稳定性。可见,“治法”及“守法”只与范畴典型成员共享部分特征,纠扰译者的主观认知,因而出现译策分化。

(三)实质举措英译策略

“实质举措”作为法家“法治”思想的下位层次范畴,属于“宏观政策”范畴的具象化,大致对应现代西方法治的“司法”范畴,即“检察机关或法院依照法律对民事、刑事案件进行侦查、审判”[10]2125。需要指明的是,虽然《商君书》提及“法官”“主法令之吏”等负责法律实施的官僚主体,但不完全等于现代西方司法体系,中西法治的“实质举措”范畴之间必然具备不同内部结构抑或原型差异。据此,“正法之本”处在“实质举措”范畴的中心地带,继受于上位范畴的“变法”与“立法”,引出何种措施方能达“治”,涵盖“明赏”“明刑”“明教”等策略,进而提及作为部门法之一的中国古代刑法。详见表3:

质言之,“正法之本”是关于修订法律的根本原则,两译本皆以“rectify”代“正”,既矫正过时旧礼,又确立正统新法。鉴于下位层次范畴最为细致,中西法治文化往往无法完全对应,译者倾向进行概念分析帮助读者理解异质术语。譬如,“据法”“缘法”“垂法”“任法”都是“以法治国”的具体形式,戴氏译法多变: holding on to the law (坚持法律)、according to the law(根据法律)、by giving laws(颁布法律)、relying on the law(倚仗法律)等,尤氏则主要阐述为“rely on laws”的法治主义;对于“治”,戴氏同样表现多义性:govern (统治)、administer(管理)、 order(秩序),尤氏仍以“orderly/proper rule”倡导有序稳定的治理方略。然而,法律术语翻译的首要原则是准确严谨[11]72,尤译兼具连续统一与清晰简约,更为契合“法言法语”的翻译规范。

在法家“法治”思想指引下,商鞅提出功利主义的法律主张,包括三类实用策略:“明赏不费”“明教不变”和“明刑不戮”。质言之,法律具有工具性,是富国强兵的关键路径,应做到三“壹”:壹赏(统一奖励农战之士)、壹刑(统一刑罚适用规范)、壹教(统一教育内容)。尽管以现代视角看,“赏、刑、教”等手段故有其弊端,但能补足战国时期的斗争需求,推动秦国实力迅猛增长,亦揭示先秦法律本源:社会性、强制性、平等性、统一性。有鉴于此,相比戴译本采纳“if”引导的冗长条件句而生成的虚拟假设性,尤译本运用“clarifying”开头的陈述句“求似”原文法令,体现其总体特征:客观明确、简短有力。

上述赏刑观基于人性的“好利恶害”,商鞅进而推行“刑主赏辅”的刑罚措施,构成中国刑法史上的一大壮举,确立“刑无等级”,加重犯罪惩治,旨在“以刑去刑”。“在刑的适用上,法家强调要一律平等,也就是在法律适用上‘法不阿贵’和‘刑不避大夫’”[12]200,让英文读者比附西方法学家主张的“形式法治”。论及“刑无等级”,戴译为“punishments”(刑罚)作主语的陈述句,以主动语态呈现较强主观性,对“等级”的理解流于表面(degree or grade),容易导致术语阐释“失真”;尤译则以“imposing punishments”(实施刑罚)引导的名词性从句,在英文语境中作宾语,合理表达“等级”的文化内涵,即“(社会)身份/地位”。“以刑去刑”区分现实刑与预防刑,最终达致“重轻,则刑去事成”[13]26,由此转化为两译本中共通的方式状语结构,同时将“去刑”的英文表述置于句首,彰显“重刑”至“无刑”的和谐社会。

三、结语

基于中华传统法治思想之概析,本文以法家经典《商君书》及其两英译本为例,探研书中法律术语英译策略与中华传统法治思想重构效果。研究发现,鉴于中国古代法治思想无法完全对应现代西方法律体系,两位译者倾向采纳范畴成员异化(去西存中)的翻译策略,并非直接“移植”现代西方法学概念,进而彰显法律术语的文化异质性,亦在译入语重构中华法系精神涉及的尊法重治、与时俱进、公平公正、明晰易懂等优秀法律文化。

然而,囿于客观史实的具象化形式(如对史籍的挖掘解读、史学家的观点勘误等),不同时代的法律典籍译者易在中西法系的历史碰撞中产生认知概念“讹误”,往往会模糊各类范畴边界,导致传统法律术语阐释“失真”。譬如,随着史学研究发展,相关学者[14]认为,法家名称中的“法”除译为“law”(法律)之外,或象征“standard”(标准)。同时,法律范畴自上而下的抽象性与涵盖度递减,术语阐释空间渐增,表现为两位译者就“前提理念”上位层次范畴与“宏观政策”基本层次范畴的解读趋同,但对“实质举措”下位层次范畴的译策分化。

整体而言,蕴藉法家思想的《商君书》法律术语的异语重构效果仍待补足。有鉴于此,本文尝试提出法家典籍法律术语翻译建议:1.中国法律史学家对法律术语关涉的客观史实予以充分解读,修正以往过时观点;2.中国翻译家与海外汉学家形成协作合译模式,基于中国法律史学家的语内翻译(古代汉语-现代汉语),厘清法律术语的各类范畴特征及相关核心成员,从而进行关联性语际翻译(现代汉语-现代外语),可辅以副文本(前言、注释、图示、附录等)阐释术语;3.中国法律外语专家复审与校对,确保法律术语翻译契合相关规范,能够合理再现中华法系精神的内涵与外延。

参考文献:

[1]武树臣.法家法律文化通论[M].北京:商务印书馆,2017.

[2]辞海编辑委员会.辞海[Z].上海:上海辞书出版社,2009.

[3]戴拥军.《商君书》在英语世界的译介与传播研究[J].翻译与传播,2021,(1):28-45.

[4]孔德慧.厚翻译理论视角下的《商君书》尤锐英译本研究[D].上海外国语大学,2020.

[5]Duyvendak,J.J.L.The Book of Lord Shang: A Chinese Classic of the School of Law[M].Chicago:The University of Chicago Press,1963.

[6]Pines,Y.The Book of Lord Shang:Apologetics of State Power in Early China[M].New York:Columbia University Press,2019.

[7]王兰萍.《商君书》法治主义思想新探[J].甘肃社会科学,2020,(6):103-109.

[8]戴拥军,尤锐.经由典籍翻译研究中国传统政治思想——以色列著名汉学家尤锐教授访谈[J].国际汉学,2022,(3):186-191+209.

[9]杜瑞清.新世纪汉英大词典(第二版)[Z].北京:外语教学与研究出版社,2016.

[10]陆谷孙.英汉大词典(第二版)[Z].上海:上海译文出版社,2007.

[11]张法连.法律文体翻译基本原则探究[J].中国翻译,2009,(5):72-76+96.

[12]何勤华等.中华法系之精神[M].上海:上海人民出版社,2022.

[13]王兰萍.《商君书》刑罚思想新探[J].犯罪研究,2022,(1):26-38.

[14]戴拥军.论典籍核心术语翻译的言语行为特质与话语功能——从“法家”的英译个案谈起[J].外语学刊,2024,(1):38-42.

作者简介:

韦思聪,男,广西钦州人,北部湾大学外国语学院教师,主要从事翻译学研究。