自制教具在高中物理教学中的优势

【摘要】自制教具在高中物理教学中有着显著的优势。教师在授课过程中通过自制教具来辅助教学,可以让学生更直观地理解物理知识,提高实践操作能力,培养创新思维和解决问题的能力,等等。介绍在“力的分解”教学中自制教具的设计与应用,旨在为高中物理教师提供有益的参考。

【关键词】高中物理;自制教具;“力的分解”;实验

作者简介:许文金(1980—),男,福建省福州市福清宏路中学。

实验教学在高中物理教学中占据着重要的地位。但是,笔者受到所在学校的实验器材的限制,在日常授课中了解到不少学生往往难以深入理解物理概念和规律,更不要说利用物理知识去解决实际问题了。而自制教具有利于弥补这些不足。“力的分解”一课所涉及的矢量分解及平行四边形定则等知识非常重要,需要学生熟练掌握。学生对本课内容的理解和掌握程度将直接关系到之后的共点力的平衡、牛顿第二定律及曲线运动等相关知识点的学习。由于传统的教学通常只依靠教师的讲解和学生的听、写、记,不利于学生理解和应用本课知识点,因此教师可以借助自制教具,为学生提供实践操作的机会,让学生能直接观察现象,了解其中的原理。本文将以“力的分解”教学为例,深入探讨自制教具在高中物理教学中的优势。

一、自制教具在“力的分解”教学中的设计与应用

(一)设计理念

在“力的分解”教学中,自制教具的设计理念是以直观性和简单实用、安全可靠原则为核心。

(二)教具组成

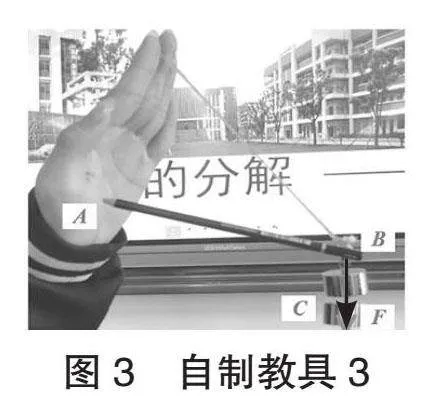

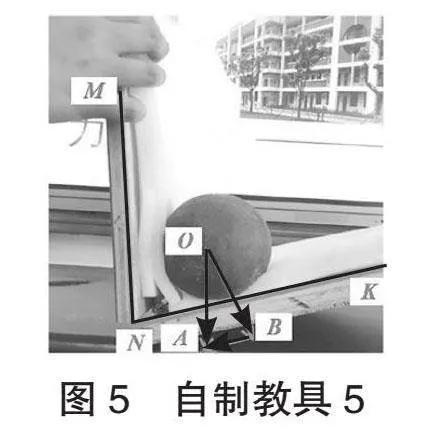

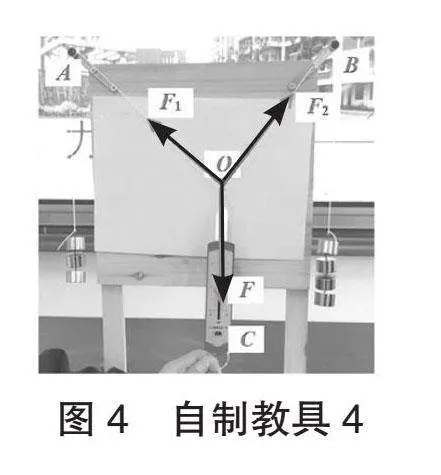

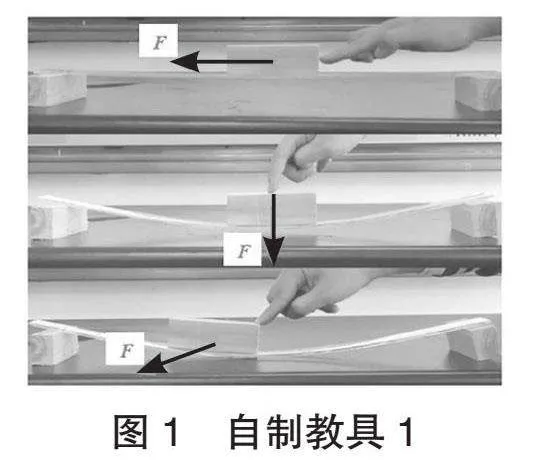

由三个长方体木块及50 cm长塑料直尺组成如图1所示的教具,由2 m长木条、细线、自制挂钩、定滑轮、放有颜料的水组成如图2所示的教具,由铅笔、橡皮筋、细线、钩码组成如图3所示的教具,由30 cm×30 cm木板、定滑轮、细线、弹簧测力计、钩码、A4纸、图钉组成如图4所示的教具,由30 cm×30 cm木板、合页、4 kg铅球、高弹性海绵组成如图5所示的教具。

(三)教具应用思路

1.遵循直观性原则演示力的作用效果

自制教具的设计要让学生能直接观察到力的分解过程和结果。由图1可知,木块静止放置在塑料直尺上,当力F水平向左时,木块向左运动,塑料直尺没有向下发生形变(现象1)。当力F竖直向下时,木块没有运动,塑料直尺向下发生形变(现象2)。当用斜向下的力F推木块时,木块向左运动,塑料直尺向下发生形变(现象3)。对于上述3个实验的现象,学生可以很直观地看到。这样能够让学生迅速想到现象3是斜向下的力F产生的结果,力F的作用效果一是使木块向左运动,作用效果二是使塑料直尺向下发生形变。在对力F进行分解时,学生由于直接观察到现象,就会很自然地把力F向左和下两个方向分解,同时也能理解矢量分解的原理,对“按照力的作用效果进行力的分解”有更加直观的认识。

2.遵循简单实用原则激发学生学习兴趣和求知欲

自制教具应尽可能做到简单、实用,方便学生观察、操作和使用。以自制教具2为例,该教具的三瓶水中,左右两瓶水质量均为m1,中间那瓶水的质量为m2(m2<m1)。笔者在导入时提问:“用质量为m2的这瓶水能否同时把左右两瓶水拉起来?为什么?”大部分学生回答:“不能拉起来。因为定滑轮只能改变力的方向,不能省力,而且m2g<m1g。”当一名学生把质量为m2的这瓶水挂在细线的中点位置时,左右两瓶水同时被向上拉起一段距离,之后三瓶水处于平衡状态。对此,学生们觉得很神奇。可见,在上课前应用自制教具,能把全班学生的学习兴趣和求知欲激发出来,也能提高本课教学的有效性。

3.遵循安全可靠原则保证教学活动有序开展

自制教具的设计要考虑到学生操作教具时的人身安全,避免使用有危险的材料,也要消除使用过程中存在的安全隐患。以自制教具3为例,笔者总结出的设计要点如下:(1)A、B两端用普通的铅笔来连接,位于A端的铅笔不应削尖,以免在学生使用时把学生的手心扎伤。(2)位于B端的铅笔上可用手电钻打一个小孔(教师应在课前帮学生打好孔),让细线穿过小孔,用橡皮筋固定好铅笔。这样可以避免学生在使用时因钩码不慎脱落而被橡皮筋打到脸部。(3)C点处可以使用若干组统一质量的钩码,每一组分配两个钩码。这样可以避免挂在此处的物体掉落,造成安全事故。(4)在学生使用自制教具之前,教师一定要事先操作几次,检测实验效果。这样可以增强自制教具使用的安全性[1]。

(四)教具应用方法

1.学生探究实验

在应用自制教具3的过程中,为了让每一个学生都能亲身感受到力F的作用效果,笔者在上本节课的前两天让学生准备好制作教具的材料。到了分组实验环节,笔者让学生在B端依次挂上一个钩码和两个钩码,之后引导学生认真观察两次实验中橡皮筋的变化情况,并感受位于A端的铅笔笔尖与手心的接触。大多数学生做完这两次实验后都得出了以下结论:“只挂一个钩码时,橡皮筋被拉长,自己从手心感受到铅笔芯的压力;挂两个钩码时,橡皮筋被拉得更长,自己从手心感受到的压力也更大,甚至会有微微的刺痛感。”此时,笔者提问:“橡皮筋被拉长并且手心感受到微微的刺痛,是B端的拉力较大还是较小造成的?”在学生探究得出“这是由于B端的拉力较大造成的”之后,笔者继续提问:“要想分析力F的作用效果,要从哪两个角度去研究?”对此,几乎所有学生都能很自然地想到要从橡皮筋的角度和笔杆的角度去研究,根据平行四边形定则进行标注。

2.教师演示实验

以自制教具4为例,笔者在演示实验前,首先,将一张A4纸平铺在木板上并用图钉固定好;接着,在A点处挂上三个钩码,在B点处挂上四个钩码,与A、B点相连的细线用弹簧测力计拉住;然后,在A4纸上用铅笔标出O点的位置、OA的方向、OB的方向及力F的大小、方向;最后,将A4纸取下并用电子白板进行投影,用画图的方法表示力F1、F2与F之间的关系[2]。该教具在力F1、F2的方向所对应的位置使用的是统一质量的钩码,使用时需沿着与木板平行的方向拉,这样能减小误差,所以该教具的精度较高,有利于增强笔者教学的有效性。在笔者利用该教具给学生做演示实验时,学生可以很容易得出“力的分解遵循平行四边形定则”。

二、自制教具在“力的分解”教学中对学生学习效果的影响

通过自制教具的应用,学生能够更深入地理解“力的分解”的相关原理,提高学习兴趣和参与度。然而,有些学生对有关“力的分解”的动态平衡的知识点较难掌握和运用。对此,笔者设计了自制教具5。MN和NK边对应着两片木板,N点处靠合页连接,两片木板上铺有一定厚度的高弹性海绵。在将一个4 kg的铅球放在NK边对应的木板上之后,学生可以看到两片木板上的海绵发生了明显的形变。当使MN边沿逆时针方向绕N点转动时,学生可以看到NK边对应的木板上的海绵正在慢慢恢复原状,MN边对应的木板上的海绵形变的量先变小再变大。之后,笔者指导学生根据平行四边形定则画出铅球重力的示意图,并分析:在三角形OAB中,OA表示铅球的重力,在整个实验过程中其大小不变,故OA的方向和长度不会改变;OB和BA则表示铅球重力的分力,OB的方向也不会改变。当MN边旋转时,B点在向O点的方向移动,使得OB的长度在逐渐减小,NK边对应的木板上的海绵形变的量也在逐渐减小,而BA先变短后变长。借助该教具,学生对有关“力的分解”的动态平衡的知识点理解起来就不再那么困难了。

三、自制教具在高中物理教学中的具体优势

(一)促进学生理解

应用自制教具能够将抽象的物理概念转化为生动的实验现象,帮助学生更好地理解物理知识。在“力的分解”学习中,通过自制教具1,学生可以亲眼看到对木块施加不同方向的力F时,不同方向的力F会给木块带来不一样的作用效果。特别是在将一把较容易发生形变又不容易断裂的塑料直尺铺在木块的下方时,学生能够有更直观的感受。

(二)提高学生的实践操作能力

自制教具的设计过程需要学生亲自动手参与,这样能够培养学生的实践操作能力。在向学生提出课后设计自制教具3的要求后,教师可以针对动手能力强的学生,向他们演示怎样安全使用手电钻在铅笔的一端打孔,接着让他们在长木板上练习打孔,熟悉操作步骤后尝试在铅笔的一端打孔。而对于穿线、打结和连接橡皮筋,每个学生都可以去尝试。由此积累的实践操作经验对学生综合素质的提高具有重要的意义。

(三)培养学生的创新思维和解决问题的能力

自制教具的设计和应用需要学生具备一定的创新思维和解决问题的能力。在设计自制教具3时,教师可以引导学生思考如何利用简单的材料和工具制作出蕴含物理概念和规律且操作时能明显地感受到力F的作用效果的教具。对于设计过程中遇到的如材料的选择、结构的稳定性、实验的效果等方面的各种问题,学生需要随机应变[3]。

(四)激发学生的学习兴趣和积极性

具有新颖性、趣味性和实用性等特点的自制教具,能够吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣和积极性。在“力的分解”教学中,教师通过运用自制教具2来进行演示和开展实验,可以让更多的学生亲身体验到物理知识的魅力和物理学习的乐趣。自制教具的应用也能够让学生感受到自己的努力和付出得到了回报,增强学生的自信心和成就感。

(五)实现师生互动

自制教具的设计和应用需要师生之间的密切合作和有效互动,这有助于建立和谐的师生关系。在师生共同设计自制教具5的过程中,教师可以给予学生指导和帮助,学生可以向教师提出自己的想法和建议,师生可以共同探讨和解决问题。教师利用自制教具进行实验,可以引导学生积极参与到教学活动中,实现与学生的交流。通过这种师生互动的教学方式,教学效果可以得到显著的提升。

结语

从“力的分解”的教学案例中可以发现自制教具在高中物理教学中的显著优势。自制教具不仅有利于实现学生对物理概念和规律的理解,还有利于提高学生的实践操作能力、创新思维和解决问题的能力,调动学生的学习兴趣和积极性,促进师生互动。因此,在高中物理教学中,教师应该充分发挥自制教具的优势,为提高教学质量做出积极的贡献。

【参考文献】

[1]张箭.物理课堂教学手段优化组合的探究与实践[M].北京:光明日报出版社,2017.

[2]李志辉,裴魏魏,韩海生,等.多媒体在高中物理教学中的不足及策略研究[J].产业与科技论坛,2020,19(7):186-187.

[3]徐克广.高中物理教学中促进学生深度学习的策略[J].亚太教育,2024(14):126-128.