“复”得其法,“述”出新意

【摘要】复述是培养和提高学生语言文字运用和表达能力的有效途径之一。根据年段目标,借助不同方法,形成复述教学策略:低段侧重依托具象,简单复述;中段侧重依循条理,详细复述;高段侧重依傍想象,创新复述。分步实施这样的教学策略,能够有效达成复述教学目标。

【关键词】小学语文;复述教学;学段;课文;语言文字

作者简介:赵春燕(1979—),女,江苏省苏州工业园区唯亭实验小学。

孙晓敏(1978—),女,江苏省苏州工业园区唯亭实验小学。

一、复述教学的现状分析

复述教学在小学语文教学中有着极其重要的作用。复述的目的是使学生的短时记忆变为长期记忆,这有利于学生理解课文内容,发展思维,提高表达能力。《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称《课标》)针对小学阶段的学生提出了关于复述的要求。然而,笔者看到,一些教师在公开课教学中想尽办法开展朗读和背诵训练,愿意在复述教学上花时间的并不多,有的甚至直接忽略了复述这一环节。究其原因主要是教师不重视复述需要的“用自己的话来说”这一核心要素。以下是复述教学的具体现状。

(一)照本宣科,浮光掠影

在听课中,教师可能会发现,课堂上的复述容易流于形式,甚至被理解成简单背诵。这使得部分学生误认为能流利地背诵课文就是最完美的复述。殊不知,背诵只是机械的识记,弱化了语言表达方面的创新,也忽略了语言表达能力的训练,最终可能导致复述教学目标无法达成。

(二)择焉不精,语焉不详

在复述教学中,板书提示、填空、提纲复述等是教师惯用的方法。由此,学生根据教师的要求进行的复述往往只是基于对课文主要内容的粗略感知。有的教师认为复述只需叙述完整,串联文中词语也是复述。他们在实践中忽视了语言文字的理解内化与个性表达,对学生在复述时如何取舍材料、如何生动表达以展现个性缺乏科学指导,使得学生对复述概念认识模糊,对复述目标不明确,从而产生畏难情绪。

(三)等量齐观,混为一谈

部分教师自身对各学段复述教学目标的定位不清晰,导致低段、中段、高段教学目标交叉重复。他们在低段课堂中过于追求复述的创造性,设置了过高的教学目标;在高段课堂中又设计了较多重复的内容,降低了复述的层次。这些问题的存在不利于将能力训练落实到位。

从复述教学的现状中可以发现,要想让复述教学取得应有的成效,教师要明确各学段的复述教学目标定位,形成并运用不同的复述教学策略。

二、各学段复述教学的策略

需复述的课文数量会随年段升高而递增。无论是内容、形式,还是篇幅、体裁,课文都体现出一定的序列性。笔者认为,培养学生的复述能力应根据学段要求分步进行,形成序列,这样才能最终达成复述教学的目标。

(一)第一学段,依托具象,简单复述

《课标》对第一学段的学生提出的表达与交流的要求如下:“听故事、看影视作品,能复述大意和自己感兴趣的情节。能较完整地讲述小故事,能简要讲述自己感兴趣的见闻。”笔者梳理出的第一学段复述教学的基本策略如下。

1.词句扶助,简扩语言

第一学段的学生主要复述小故事。对此,教师可以以词句训练为依托,借助课文的线索,引导学生在理解课文的基础上,抓住关键的词语,由词扩句,由句串段,由段连篇,逐步扩展,进而讲述好整个小故事。

案例1:在部编版二年级上册《纸船和风筝》的教学中,教师可以让学生借助表示地点的词语“山顶”“山脚”,传递友谊的物品“纸船”“风筝”,相互赠送的礼物“松果”“草莓”,关于心情的词语或表述“难过”“不好意思”“再也受不了啦”“高兴得哭了”,将它们用自己的话串联起来。如果再用上文中的好词好句,那么学生的复述就会更加生动。

这样的复述教学能降低难度,巧妙落实语言文字的训练,使学生在具体的语言环境中灵活运用词语,达到积累语言的目的。

2.语像同构,简编语言

第一学段学生的思维以形象思维为主。图像为学生理解文本提供了表象。学生借助图像这一无声语言,展开想象,在边看边说、边想边说的过程中,内化了文本语言。

案例2:部编版二年级上册《小蝌蚪找妈妈》文后练习中展示了五幅图,要求学生讲述小蝌蚪长成青蛙的过程。在教学中,教师可以指导学生先根据课文内容进行排序,把五幅图连成一幅连环画,再用自己的语言或结合课文中的语句来描述图片的内容。这有利于把复述变成看图说话,使学生复述的难度变小。

这样利用图像来复述,能培养学生的观察力和想象力。在学生复述时,教师还需引导学生使用恰当的连词或过渡语,将前后图片内容的描述衔接起来,使复述更加自然连贯。

3.情境体验,简悟语言

情境再现是指教师有目的地创设或引入具有一定感情色彩、以形象为主体的场景,唤起学生的情感体验,帮助学生复述课文。学生通过角色扮演、实物演示等切身体验,在复述的过程中自主使用符合人物形象的语言,更容易入情入境。

案例3:部编版二年级下册《青蛙卖泥塘》是一篇童话故事,讲述了一只不愿住在烂泥塘里的青蛙,在卖泥塘的过程中听从小动物们的建议,逐步改善了泥塘的环境,最后不舍得卖泥塘的故事。在引导学生复述时,教师可以让学生选择并扮演自己喜欢的角色,从而体悟文中语言,将语言内化于心。

(二)第二学段,依循条理,详细复述

《课标》对第二学段的学生提出的阅读与鉴赏的要求如下:“能复述叙事性作品的大意,初步感受作品中生动的形象和优美的语言,关心作品中人物的命运和喜怒哀乐,与他人交流自己的阅读感受。”第二学段的复述以完整复述为主。笔者梳理出的第二学段复述教学的基本策略如下。

1.抓住主线,详明表达

笔者认为,对于课文的详细复述,可以围绕课文的主线、抓住重点内容来展开,并融入自己的真情实感,将文中语言转化为自己的语言;而且应重点把握所复述内容的完整性、条理性,力求情节的一致性和语言的准确性。

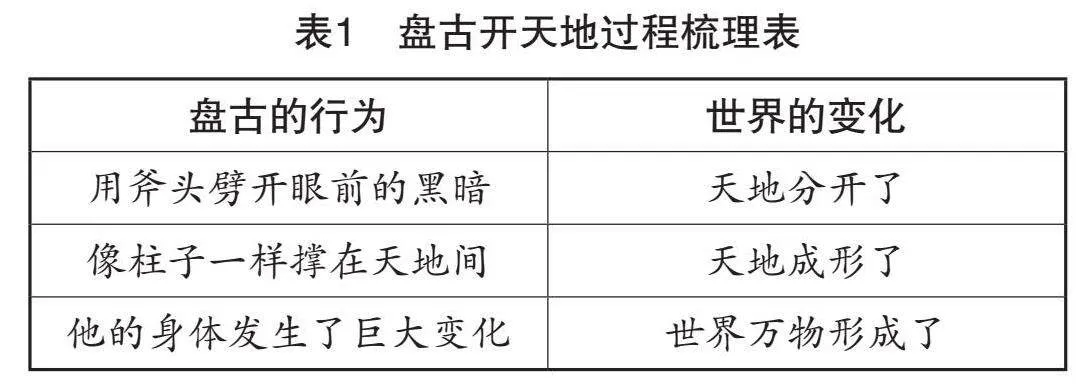

案例4:部编版四年级上册《盘古开天地》一文脉络清晰。在教学时,教师可以抓住事件发展主线,让学生填写表格(如表1所示),按照故事的起因、经过和结果梳理盘古开天地的具体过程,旨在帮助学生理解课文,提高表达能力。

学生通过填写表格,可以梳理结构,明确盘古开天地的三个阶段—开天辟地、顶天立地、化为万物,从而为复述课文搭建框架。

2.借助语段,详润表达

对于一些构段方式有特点的课文,教师可以引导学生合理利用语段的结构特点,为学生的复述搭桥、引路,锻炼学生思维的逻辑性和表达的灵活性。

案例5:部编版四年级上册《扁鹊治病》中,蔡桓侯的病经历了四个阶段—由皮肤发展到皮肉、肠胃最后深入骨髓。在此过程中,扁鹊直言相告,三次劝说。而关于这三次劝说的语段结构基本相同。因此在教学中,教师可以带领学生通过反复诵读体会扁鹊心情的变化,然后再让学生复述。

这样能促使学生掌握并运用文中的构段方式,更有条理地复述,为学生进入高年级后进行创造性复述打下坚实的基础。

3.自绘图画,详悉表达

学生根据课文内容,结合自己的理解,发挥想象力,将文本转化为一幅幅图画,再将这些图画的内容用个性化的语言表达出来,这既是一个梳理情节的过程,又是一个展现个性的过程。

案例6:对于部编版三年级下册《慢性子裁缝和急性子顾客》这篇情节比较简单的课文,教师可以让学生为故事配上几幅简单的插图,然后一边看着自己画的图一边讲故事。画图的过程是基于对文本的理解进行成果输出的过程,复述的过程则是基于对语言材料的内化进行外显表达的过程。无论是将文本转化为图画,还是将图画转化为语言文字,学生始终都是转化的主体。他们能在转化中融入对情感的体悟。

(三)第三学段,依傍想象,创新复述

《课标》对第三学段的学生提出的阅读与鉴赏的要求如下:“阅读叙事性作品,了解事件梗概,能简单描述印象最深的场景、人物、细节,说出自己的喜爱、憎恶、崇敬、向往、同情等感受。”[1]第三学段的复述要达到创造性复述的要求。笔者梳理出的第三学段复述教学的基本策略如下。

1.扩充细节,创造文本

教材中有许多课文在内容和情节上运用了留白,给读者留出了想象的空间。教师在指导学生复述时,可引导学生抓住这些留白,结合自己的生活体验,来创造属于自己的精彩故事。扩充式复述对学生要求较高,即在充分理解课文的基础上,进一步展开合理的想象和联想,充实课文内容和故事情节,将人物形象更加生动具体地刻画出来。

案例7:部编版五年级上册《牛郎织女(一)》《牛郎织女(二)》是民间故事,文本篇幅很长,描述比较具体,可供好奇心强的学生进行想象、创作的空间也很广阔。由此,学生可能会提出一系列的问题,如:牛郎的哥哥嫂子是如何对待牛郎的?老牛是如何知道织女会来到人间的?织女和牛郎在一起之后过着怎样的幸福生活?为什么牛郎披上老牛的皮就能够飞上天?面对学生提出的一个个问题,教师可以进行反问,并引导学生通过想象来补白。学生进行了想象之后,能更加透彻地理解文本内容,也更容易复述这个故事。

这样的复述能丰富文本内容,也能激活学生的求异思维,发展学生的创造力,训练学生的表达能力。

2.巧用变式,创改文本

这里的“变式”包括改变文本体裁、改变人称、改变结构等等。融入变式来复述突破了常规思维。若能在教学中巧妙运用这样的方法,将会起到意想不到的效果。

案例8:在部编版六年级上册《伯牙鼓琴》的教学中,教师可以让学生将小古文改编成现代文。从故事情节、环境和人物心理、语言、动作等多方面对小古文进行改写,可以真正让学生徜徉于文学的殿堂,感受到中华传统文化的魅力,同时顺利实现复述的目的。

采用这种复述方法能促使学生打破思维定式,对文本进行动态分析,并且有利于培养学生的创新思维,为学生自主构思提供助力。

3.想象延续,创编文本

在教学中,教师会发现,很多故事都有开放式结尾。这些结尾同样为读者提供了想象的机会。面对这些结尾,教师可以设置随文练笔环节,将读与写结合起来,激发学生的创新思维,促进学生思维的转换。

案例9:对于部编版六年级上册《穷人》这篇课文,教师可以设计故事续编任务,让学生抓住人物的语言、动作、神态、心理, 使续编的内容与原来的故事主线一致,突出人物的美好品质。如在笔者布置该任务后,有的学生从主人公桑娜为丈夫与自己的想法不谋而合感到欣慰的角度续编故事,也有学生在续编的故事中写了夫妇二人收养孤儿后的生活,还有学生甚至写出了被收养的孩子长大后的故事。

在文本的创编中,学生要遵循文本的语言特点,融入自己对文本的理解、对人物及情节的感悟。通过续编故事,学生的理解、分析、判断等方面的能力能得到同步提高。

三、反思

一篇课文究竟需不需要复述,除了参考教材要求,还可以根据文本体裁、内容特点来决定,也要据此选择复述的形式;复述教学内容应与语文教学的其他内容相互渗透,且应涉及培养学生语感和语言文字运用能力的训练;复述能力的培养不是一蹴而就的,而需要教师反复训练学生;复述教学要避免千篇一律,也要遵循因材施教原则,对不同水平的学生提出的复述要求要有层次、有梯度。

教师要在复述教学中,通过一篇篇具体的课文,循着语言实践的最佳路径,引领学生感受表达的精准、表达的精妙,对文本内容进行判断、整理、吸收,进而用自己的语言复述课文,增长自己的智慧,发展自己的语文核心素养。

结语

综上所述,复述训练是一个从简单复述到详细复述、再到创新复述的过程。针对不同类型的课文,教师要引导学生运用不同的复述方法,在复述中逐步积累经验,从而实现个性化阅读、个性化表达,发展多种语文能力。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.